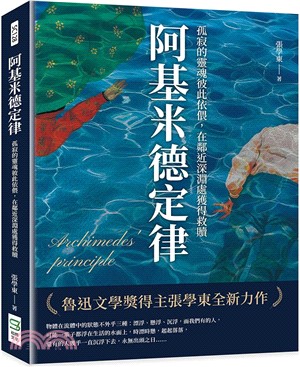

★魯迅文學獎得主張學東全新力作★

物體在流體中的狀態不外乎三種:漂浮、懸浮、沉浮。

而我們有的人,可能一輩子都浮在生活的水面上,

時漂時懸,起起落落,

還有的人幾乎一直沉浮下去,永無出頭之日。

▎阿基米德定律

「怎麼說呢,這男人醜得有點兒叫人喘不上氣來,他的醜不是某種單純的醜,不是某個具體的器官沒有生好,倒更像是,把她這輩子所見過的各種醜人的特點,統統集中到了一起,就跟一盤大雜燴似的,不論眼睛鼻子牙齒眉毛,還是頭髮和膚色,都讓她吃驚得要命,即便打著燈籠,恐怕也找不到比他更難看的男人了。」

這是風塵女子馬娜對朱安身的第一印象。

然而,有別於以往的尋芳客,朱安身絲毫未碰過自己,甚至提出了一個奇怪的要求:扮他的對象,跟隨他回趟老家——並且已經先預付了一半。原因不外乎是朱安身的老父親快不行了,臨終前想滿足一下父親的心願。

有快錢賺誰不樂意啊?馬娜原以為是樁划算的買賣,沒多想便答應了,豈料這家人的過分熱情,讓她心底泛起了陣陣漣漪,說起來,自己也是被騙才淪落的風塵,並不真的天性淫蕩。

就在眾人七嘴八舌商討兩人的「婚事」時,一位不速之客造訪,那位自稱是朱安身「老朋友」的方寅虎,馬娜看著好生面熟……

▎泥鰍

「似乎在所有人眼裡,跳過去才是鯉魚,跳不過去的永遠只能做泥鰍。一條髒兮兮的、永遠不可能登上大雅之堂的泥鰍。」

小磊恨透了父親,恨他為了其他狐狸精拋棄了自己和媽媽,害得自己只能委身在這個討人厭的女人——舅媽吳彩虹家裡。舅媽不僅整天疑神疑鬼,還特別自以為是,要別人把她所有的廢話當成聖旨,她自己卻壓根做不到尊重別人。比如說,小磊在日記裡寫下了對女同學的好感,舅媽明明偷看了還死活不承認,也不道歉,甚至反過來指責小磊光顧著戀愛不讀書。

「我也從來沒有想過,有一天我的天空會烏雲密布,自己竟然變成了別人嘴裡的一條爛泥鰍。」

小磊做出決定了,他要離開這裡,腦中卻又不自覺想起了那個好看的女孩,最後再見一次面吧!古道熱腸的女孩對舅媽的行徑憤怒不已,說要替小磊證明清白,小磊便帶著女孩回家了。

舅媽不在家裡。小磊很清楚舅媽打牌去了,短時間內是不會回來的,但他忽然不想要女孩離開自己,便藉口把女孩哄進屋,順勢帶上了防盜鎖……那一刻,他發現女孩的身影與舅媽交疊在一起。

▎惶惑八月間

她實在想不明白,事情為什麼突然會變成這樣?好端端的一個新家,一夜之間全變了模樣。

新婚之夜,家裡忽然闖進一群陌生人,不由分說就搬走家裡僅有的電器,憑什麼呢?就憑電視機上的那兩張碟片,那是孫二私自給她丈夫的,本來自己也沒正眼瞧過,誰知道那群人上來就說「打黃掃非」,指控他們「私自播放非法黃碟」,不僅朝丈夫一通亂揍,還以妨害公務為由把他抓進派出所,夫妻倆合開的麻辣燙小食店也被查封了。

原以為湊足了錢能夠救丈夫出來,卻不想,真正的夢魘還在後頭等著他們……

〔本書特色〕

本書為張學東小說精選集,收錄〈阿基米德定律〉、〈泥鰍〉、〈惶惑八月間〉、〈戀愛往事〉、〈父親的婚事〉等七篇故事。作者細膩描繪出社會底層小人物間的情感流動,其所遭遇的生活困境,以及不得不妥協於現實的無奈,整體呈現出一股哀傷的灰色調,「他們」是時代的失意者,面對茫然不可知的未來掙扎著尋覓點點光亮。

作者簡介:

張學東,著名作家,迄今已公開發表長、中、短篇小說三百萬字,多部作品被重要選刊和選本轉載,部分作品被翻譯至海外發表。曾獲多個獎項,其中中篇小說《堅硬的夏麥》入圍第三、四屆魯迅文學獎。著有長篇小說《家犬往事》、《給蝌蚪想像一種表情》、《超低空滑翔》,中篇小說集《女人別哭》,短篇小說集《跪乳時期的羊》等。

章節試閱

阿基米德定律

一

隔著軟呼呼被窩,馬娜用一根細手指輕輕捅了捅朱安身。

那陣子已過了凌晨一點鐘,朱安身如夢囈般哼了兩聲,他讓另一床被子纏裹得如木乃伊,一動也不動。馬娜鼻孔似笑非笑地擠出噝噝聲,彷彿一條蟄伏在黑暗中的母蛇,終於瞅準了一隻活生生的獵物要大顯身手。……別裝蒜了,你根本就沒睡著,當人家不知道呢。她幽幽地說著,空氣中彌漫著女性特有的溼熱香氣。又慎了數秒,一條雪白的手臂就蔓爬而來,那些玫紅色的指甲,像極了一簇火焰,還是她前天在街角的美甲店,花了六十元精心修飾過的,現在她就用它們貓爪樣地,沙拉沙拉,摳抓朱安身的被面,說出的話越發柔緩曖昧了。我就知道,你肯定在被窩裡想壞事呢吧。

朱安身始終保持靜默,如此露骨挑逗的話頭,他當然無法應接。半晌,他也沒把頭臉轉向這個頗有幾分姿色的女人,只是任由黑暗這隻寬大的麻袋,將自己包圍得嚴嚴實實。

馬娜讓自己側臥在朱安身旁邊,嘴裡不無幽怨地繼續嘟噥著,要不,你就進來嘛,聽你哼哼得怪難受的,弄得人家老也睡不踏實呀。聽她這樣一味混說,朱安身頓覺渾身都不自在了,終於悶著頭,回了一句,瞎說啥呢,誰哼哼了,誰哼誰是豬!他的言語明顯帶有一種厭嫌和惱怒。都睏死了,快睡!

馬娜不傻,當然聽得出。可馬娜沒有生氣,她從來不生這種沒頭沒腦的閒氣,要知她碰到過的男人船載車拉,要是在乎那些臭男人嘴裡的混話屁話,她早就該抹脖子上吊了。那你承認自己是豬嘍,我可聽得真真的,你一直哼唧呢。馬娜嬌滴滴地說著,盡量將捲著棉被的身子,往那邊靠攏,她一寸一寸地挪移,猶如一條驚蟄過後,剛剛甦醒的肥白的蟲子,當兩床被子在床中央約莫三分之二處黏合在一處時,這條豐腴而芳香的母蟲就刺溜一下,熱乎乎地鑽進朱安身的被捲裡了。

起初,朱安身確實是在執拗地抵制著。他頑固地弓起後脊梁,像一頭受了驚嚇的烏龜,總是示人以堅固的硬殼,整個腦袋完全逃避到枕頭的外側去,感覺他就是一個正在鬧彆扭的、小心眼的丈夫。別……別鬧了……好不……咱們可是有……有君子協定的!但是,當那渾圓而滾燙的母蟲一樣柔軟的肢體,一旦親密無間地黏上這個男人的時候,幾乎所有的抗議與牴觸,瞬間就化為烏有,毫無意義了。好比是,朱安身僅僅用一片輕薄的羽毛,妄想撥開一塊熾烈燃燒的火炭,自身立刻就焚燒殆盡了。

於是,朱安身的喉嚨跟劈柴似的脆響一記,緊跟著,他如餓虎樣反轉了身體,迅猛而霸道地,將那美豔的獵物壓制在自己的胸膛下面了。這樣一來,四目就相對了,馬娜閃閃爍爍母狐般的騷情目光,完全罩在了男人那張臉上。但也就是剎那之間,女人的身體又莫名地繃緊了,心裡忽然疙疙瘩瘩的。她覺得他的模樣實在是有點兒可怖,甚至讓人犯噁心,她的雙手下意識地開始抗拒對方——如果說是男人的蠻幹和重壓讓她喘不上氣來,倒不如說是,對方那異常醜陋的面貌,讓她快要窒息了。

這張臉委實醜得離譜,可以毫不誇張地說,在她見過的男人當中,似乎沒有誰的臉面,比他更埋汰更齷齪了。事實上,醜男人她自然是見過不少,五大三粗的,肥頭大耳的,賊眉鼠眼的,兔嘴齙牙的,天生一對招風猴耳的,蒜頭鼻子羅圈腿的,還有那種背上扣個羅鍋子的……總之是形形色色,可似乎哪一個,也比不上這個朱安身的相貌。

怎麼說呢,這男人醜得有點兒叫人喘不上氣來,他的醜不是某種單純的醜,不是某個具體的器官沒有生好,倒更像是,把她這輩子所見過的各種醜人的特點,統統集中到了一起,就跟一盤大雜燴似的,不論眼睛鼻子牙齒眉毛,還是頭髮和膚色,都讓她吃驚得要命,即便打著燈籠,恐怕也找不到比他更難看的男人了。若不是覺得他這人還算老實,出手也夠大方,關鍵是,那天她掐指一算,大姨媽這兩天就要光顧她了,要知道那玩意一來,一週多的生意就全泡湯了。而恰好這時,這個醜男人羞羞惶惶畏畏縮縮找上門來,一副靦腆而又無奈的可憐相,後來他吞吞吐吐提出來,只要肯扮他的對象,跟隨他回趟老家,來回也就三兩天,就能輕輕鬆鬆掙到一千塊。

一開始,馬娜很是猶豫過。這樣的要求聽起來既荒唐又恐怖,扮演一個陌生男人的對象,而且,還是那麼醜的一個傢伙,假如是一個大帥哥,也許那感覺會稍好一點兒。她心裡未免會生出些許狐疑,萬一這貨是個心理變態,或殺人狂什麼的,到時候自己的小命怕是都保不住了。可馬娜好歹也算閱人無數,對於出門尋樂子的男人,她基本上是有把握的,這類人通常直截了當,速戰速決,進門直奔主題,只顧寬衣解帶,辦事走人,有時甚至連一句多餘的話也不跟她講。但這個相貌醜陋的男人,一見她面,眼中就含著難言和乞求意味,語氣近乎低三下四,他甚至給她出示了身分證,告訴她自己是做什麼工作的,具體住在城裡哪個地方。通常,來洗頭店裡圖歡樂的男人,絕對沒有這麼蠢的,滿嘴沒有一句真話,結過婚的,說自己剛剛離異,有老婆的偏說老婆是性冷淡。

那天傍晚,這個醜男人一面說,一面就從皮夾子裡取出五張毛爺爺像來,說先預付她一半,完事後再給五百。馬娜當時抿著嘴,看看那錢,又擰住眉頭問了一句,你不會是誠心耍老娘吧?醜男人的表情突然變得十分嚴肅,嚴肅到馬上要跟她翻臉了,好像她的質疑,刺痛了一個男人的尊嚴。愛信不信,反正,我是不會碰妳一手指頭的,我保證!正是在最後一刻,她從對方的語氣和目光中,找到了某種可以信賴的理由,做她們這種生意的女人,早練就了一雙火眼金睛,只要男人在眼前一晃悠,準能掂量個八九不離十的。或者,只是單憑直覺,她多少動了惻隱之心,想想看吧,這麼醜一個男人,哪個女的願意給他當老婆呢?除非他是百萬富翁揮金如土,再不就是個手握實權的大官子弟。因此,可以說正是對方的醜陋相貌最終說服了她,後來她毅然接過了那一疊錢,嘴裡還故作鎮定地嘟噥了這麼一句:誰跟錢也沒仇,放著展光光的票子不拿,腦瓜子灌屎了。

我不喜歡讓人死死盯著,心裡怪毛的,再說,你這樣壓得人家骨頭好疼。馬娜總算是連撒嬌帶用力地掀開了朱安身,她能聽見黑暗中的男人急不可耐地喘著粗氣,猶如一頭正在狂奔咆哮的公牛,被誰猛然絆住了四蹄,喉嚨裡不時發出含混痛苦的哞嗷聲,由於太過亢奮,臉色憋得像塊豬肝子,這越發加深了這張臉醜陋不堪令人生畏的印象。所以,她乾脆忙別過臉去,就勢伏在枕頭上,雙腿自然分開跪在棉被上,她覺得這樣也許最好,所謂眼不見為淨。按理說,這種時候,她是不該挑肥揀瘦的,像她這樣的女人,有什麼資格要求客人這樣那樣呢,可這張臉著實叫她不敢恭維,尤其是在這種時候。然而,她趴在那裡乾等了一會兒,卻再無下文了,男人已在身旁甕聲甕氣塌下腰去,繼而,如同一頭突然中了彈的獵物,一味地平板板地躺倒,長長地往外面吹氣。

咋了?你這是……馬娜好奇地側過半拉臉,但依舊保持著等待的姿勢。不會是有那種病吧,你們男人呀,就是嘴勁大,一輪到實戰,就沒㞗事了,嘻嘻……說著,她忍不住發出一串輕浮的嬉笑。這種誇張的笑聲,在孤男寡女形成的夜色中,顯得十分突兀,明顯帶有一種瞧不起人的傲慢與偏見。此時,朱安身已默默地拉過旁邊那床被子,照舊裹嬰兒一般,再次將自己裹得嚴嚴實實。

馬娜一陣懊惱。這人不但生得醜,性格也夠古怪的,剛才還好端端的麼,怎麼突然就變成這副德行了?難怪他討不到老婆,活該!或許,他還真就是個陽痿,一定是她剛才很無心的一句話,刺準了他那根最脆弱的神經,男人都好個面子,特別是在這種事上。這樣想著,她多少又有些不好意思起來,她向來是口無遮攔地跟客人打情罵俏的。接下來,她像是要刻意討好男人似的,又一次輕輕柔柔地爬到他的被捲邊,哪知手指頭剛一碰到柔軟的被面,對方就跟被針戳著似的,一個打挺,詐屍般翻坐起來,同時,不忘把被子嘩地披在身上。

喂,妳最好離我遠點!朱安身的口氣不容置疑,咱倆井水不犯河水!

說罷,復又倒身睡去,只把後背堅硬地對著她,一種拒人於千里之外的架勢。

有病!馬娜心裡再次恨恨地嘀咕道,真是個醜怪物!不過,她多少有些後悔了,自己一定是吃錯了藥,才答應跟這個相貌醜陋的傢伙一起回家的。

他倆本打算只在家住一宿,天一亮就速速返城的,可是家裡人死活不依,說好不容易回來一趟,怎麼也得住上個三兩日再說。朱安身在家排行老么,他前面有三個姐姐,早都嫁人了,當她們得知小弟回家來了,而且還從城裡領回一個漂亮的對象,都想來見見這個盼望已久的準兄弟媳婦,從昨晚到今早,姐姐姐夫們就陸陸續續趕回娘家來了。老母親樂得跟要過年似的,屋裡屋外地跟女兒們張羅起來,誰負責去鎮上採購酒水糖果,誰負責在院裡殺雞褪毛,誰負責去和麵炸油餅,誰負責邀請親朋好友。按照老家的風俗,未來的媳婦頭一回上門,家裡怎麼也得熱鬧熱鬧,而且,親戚們還要給女方湊個見面禮什麼的。所以,整個晚上,朱安身心裡自然是忐忑難安的,早知如此,打死他也不會帶這麼一個不著調的女人跑回來。

阿基米德定律

一

隔著軟呼呼被窩,馬娜用一根細手指輕輕捅了捅朱安身。

那陣子已過了凌晨一點鐘,朱安身如夢囈般哼了兩聲,他讓另一床被子纏裹得如木乃伊,一動也不動。馬娜鼻孔似笑非笑地擠出噝噝聲,彷彿一條蟄伏在黑暗中的母蛇,終於瞅準了一隻活生生的獵物要大顯身手。……別裝蒜了,你根本就沒睡著,當人家不知道呢。她幽幽地說著,空氣中彌漫著女性特有的溼熱香氣。又慎了數秒,一條雪白的手臂就蔓爬而來,那些玫紅色的指甲,像極了一簇火焰,還是她前天在街角的美甲店,花了六十元精心修飾過的,現在她就用它們貓爪樣...

推薦序

同是天涯淪落人——關於張學東中篇小說《阿基米德定律》

王春林

明明是一部透視表現當下時代底層民眾生活的中篇小說,張學東卻偏偏要用一個物理學名詞來將其命名為《阿基米德定律》,其原因究竟何在?難道說作家真的是在故弄玄虛嗎?答案顯然是否定的。只有在認真地讀過小說之後,我們方才可以明白,卻原來,張學東其實是要藉助於所謂的「阿基米德定律」,來精準形象地描寫再現一種底層民眾日常生活中的沉浮狀態。作為小說表達的一個核心點,作家曾經對這一物理學定律做出過清晰的解說:「朱安身竟破天荒地記起來,那時自己在物理課學過的一個定律:浸在靜止流體中的物體,受到流體作用的合力大小,正好等於物體排開流體的重力,這個合力又被稱作浮力。」緊接著,那位物理老師,還從這一定律出發,進一步發揮道「同學們,阿基米德定律不光是一個物理學概念,它其實對我們的人生也有很重要的啟示,物體在流體中的狀態不外乎三種:漂浮、懸浮、沉浮,而我們有的人,可能一輩子都浮在生活的水面上,時浮時懸起起落落,還有的人幾乎一直沉浮下去,永無出頭之日……」其實只要是認真讀過這部小說的讀者,就會知道,發出這種感慨的主體,與其說是這位物理老師,反倒不如說是作家張學東自己。是張學東,在面對著小說男女主人公朱安身與馬娜的不堪人生境況時所發出的一聲沉痛嘆息。

事實上,張學東關於朱安身與馬娜這兩位人物關係的設置構想很容易就可以讓我們聯想到白居易的長詩〈琵琶行〉、郁達夫的短篇小說《春風沉醉的晚上》以及張賢亮的中篇小說《綠化樹》。早在1980年代中期,一位天才的批評家黃子平,曾經創造性地將時間跨度如此之大,其實文體差異同樣十分明顯,這三部文學作品連繫在一起,從原型母題的角度加以深入的研究。而致使黃子平做這樣一種創造性研究的一個根本原因,就在於三部作品人物關係設計上的相似性。〈琵琶行〉中,是被貶謫的潯陽太守或者乾脆說就是白居易自己與那位琵琶女,《春風沉醉的晚上》中,是落魄的知識分子「我」與菸廠女工陳二妹,到了《綠化樹》中,則是被勞改的知識分子章永璨與勞動婦女馬纓花。反正總括而言,其中的男女主人公,一個是不如意的知識分子(白居易那個時代雖然沒有形成知識分子這樣的概念,但他實際上無論如何都可以被看作是一位知識分子),另一個則是生活在底層的普通女性,人物關係設計的同構性,是一個不容否認的事實。張學東的《阿基米德定律》之所以能夠讓我們聯想到以上的三部作品,根本原因正在於此。只不過,由於時代的緣故,發生在落魄知識分子朱安身與底層風塵女子馬娜身上的,已經是隱含有新的思想質素的人生故事了。

最終不幸變身為殺人凶手的知識分子朱安身人生悲劇的起因,竟然是他那樣一種可謂是與生俱來的醜陋相貌。對於朱安身相貌的醜陋,作家曾經借助於馬娜的視角做出過相應的描述:「這張臉委實醜得離譜,可以毫不誇張地說,在她見過的男人當中,似乎沒有誰的臉面,比他更埋汰更齷齪了。」「怎麼說呢,這男人醜得有點兒叫人喘不上氣來,他的醜不是某種單純的醜,不是某個具體的器官沒有生好,倒更像是,把她這輩子所見過的各種醜人的特點,統統集中到了一起,就跟一盤大雜燴似的,不論眼睛鼻子牙齒眉毛,還是頭髮和膚色,都讓她吃驚得要命,即便打著燈籠,恐怕也找不到比他更難看的男人了。」唯其因為如此,所以在小說中,朱安身的那些大學同學曾經不無殘忍地把他比作為雨果《巴黎聖母院》(《鐘樓怪人》)裡的經典形象卡西莫多。實際上朱安身之所以在事業尤其是愛情方面一再受挫,主要原因正在於此。正因為自己儘管已經老大不小的了,卻依然還是無法解決迫在眉睫的婚姻問題,萬般無奈的朱安身,方才想出了掏一千元錢讓風塵女子馬娜假裝戀人陪自己回家去看望病重父親的如此一種下策。沒承想,正是朱安身的如此一種下策,才最終導致了他自己誤殺同學這樣一場人生悲劇的徹底釀成。

那麼,好端端的,日常生活中一貫看似軟弱無能的知識分子朱安身,為什麼會突然爆發,會以這樣一種極端的方式來面對他的同學方寅虎呢?對此,張學東曾經給出過詳盡的說明: 「太過分了,就算是打狗,也得看看主人吧!朱安身再也忍無可忍了。過去的經驗一再證明,逆來順受對他的生活毫無益處,一味地保持沉默,只能縱容壞人壞事一而再再而三地發生,讓他一次次地陷入苦痛與掙扎。天地良心他這輩子從來沒有想得罪任何人,可身邊總有些無聊的傢伙,有意無意地要傷害他,並且以此為樂。就因為他天生一張醜臉,誰也瞧不起他,誰都可以隨便戲謔他耍弄他侮辱他;同樣因為這張難看的臉,他自己總是鬱鬱寡歡、不善言辭、甘於現狀又毫無反抗意識,生活對於他和像他這樣的人來說,似乎只能是一場忍氣吞聲、飽受凌辱的災難。眼下,就連這個所謂的老同學,一個曾經抄他作業混日子的無賴,也大言不慚地來挑釁他羞辱他了,這世界真他媽的操蛋!」請原諒我把小說中如此長的一段文字轉引到了這裡,因為不如此就無法從根本上說明朱安身這樣一位懦弱者何以會在突然間大爆發。卻原來,從精神分析學的角度來說,朱安身這一次不期然間的異常行為,乃是他因為相貌醜陋而被迫隱忍了很多年的人格屈辱的大爆發。在方寅虎看來,既然馬娜只是一位被朱安身臨時僱來充門面的風塵女子,那自己就可以不管不顧地肆意侮辱馬娜。他根本沒有料想到,這個時候的朱安身其實早已經把馬娜和自己緊緊地連繫在了一起。既然馬娜這個時候的公開身分是自己的戀人,那麼,方寅虎對馬娜的肆意凌辱,就毫無疑問可以被看作是對他人格尊嚴的嚴重冒犯。如此一種心理狀態,再加上父親剛剛撒手人寰所形成的強烈刺激,朱安身那樣一種看似意外的大爆發,其實就可以理解了。

朱安身之外,小說中另一位具有人性深度的人物形象,就是那位化名為馬娜的風塵女子。依我所見,張學東的一大引人注目處,就在於別具慧眼地發現並寫出了這位風塵女子身上好女人的善良那一面。實際上,馬娜之所以會淪落成為一位賣身為生的風塵女子,並不是因為她的天性淫蕩,而是被生活所迫的緣故。不足二十歲的時候,馬娜在老家就遵從父母之命嫁給了鄰村一個自己並不了解的男人。沒想到這個男人不僅嗜酒如命,而且往往還會在醉酒後肆意家暴。實在無法再忍受下去的她,到最後只好想法子逃了出去,投靠了一個外地的老鄉。哪知遇人不淑,剛剛好不容易跳出狼窩的馬娜,一不小心卻又掉進了火坑。因為這位在外混世界的女老鄉專門哄騙和召集有姿色女性在城鄉接合部做皮肉生意,所以,在劫難逃的她,也就稀裡糊塗地落入了對方早已設計好的圈套之中。雖然說一開始她也有過反抗,有過不適應,但時間一長,她就慢慢適應了這種賣身的生活:「人就是這樣,一旦跌入汙泥濁水中,就算再多跌幾跤,跌得再狠些,也都無所謂了。」然而,早已習慣了賣身生涯的風塵女子馬娜,根本就沒有料想到,只是因為她假扮了一次朱安身的未婚戀人,自己竟然會在朱家享受到一種從未體驗過的被尊重。以至於,面對這種無法適應的被尊重,她竟然因此而生出了一種難得的羞愧之感:「馬娜發現,朱母說這話時的眼神,充滿了渴望和欣慰──那渴望幾乎是望眼欲穿的,那欣慰更是苦盡甘來的。所以,她再也不敢正視對方的眼睛了。她覺得自己有罪,且罪不可赦。」馬娜之所以倍感羞愧,且不由自主地生出了一種罪惡感,乃因為她知道,自己其實是在假扮朱安身的戀人,自己其實是在欺騙這個善良的老人。實際上,正是因為有如此一種愧疚心理做支撐,到小說結尾處,當那場慘案發生之後,馬娜也才會產生一種強烈的自責心理。一方面,她清楚地知道,一切都是因她而起,但在另一方面,那個時候的她,卻偏偏就是不願意買那個傢伙的帳,「她以前可不,只要有錢賺,管他什麼男人,她才不在乎呢,至少在遇到朱安身之前就是這樣的。但有時,她又分明覺得,自己並沒錯,要知道這兩天朱家老少都拿她作上賓,把她當一個多好的閨女敬著供著呢,甚至於連她自己也有種錯覺,她原本就是一個好女人。」說實在話,能夠在馬娜這樣一位早已淪落多年的風塵女子身上,把一種好女人的善良質素挖掘表現出來,正說明了張學東對人性世界理解的一種包容與寬厚。

同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。一個是因為相貌醜陋而遭受歧視凌辱很多年的知識分子,另一位則是淪落風塵若許年的底層女性。在一部中篇小說中,張學東能夠創造性地運用物理學上的阿基米德定律,借助於一場多少帶有一點「莫須有」色彩的殺人事件,把男女主人公身上那種人性的複雜與深邃不無精準地挖掘表現出來,所充分突顯出的,正是作家一種非同尋常的思想藝術表現能力的具備。

同是天涯淪落人——關於張學東中篇小說《阿基米德定律》

王春林

明明是一部透視表現當下時代底層民眾生活的中篇小說,張學東卻偏偏要用一個物理學名詞來將其命名為《阿基米德定律》,其原因究竟何在?難道說作家真的是在故弄玄虛嗎?答案顯然是否定的。只有在認真地讀過小說之後,我們方才可以明白,卻原來,張學東其實是要藉助於所謂的「阿基米德定律」,來精準形象地描寫再現一種底層民眾日常生活中的沉浮狀態。作為小說表達的一個核心點,作家曾經對這一物理學定律做出過清晰的解說:「朱安身竟破天荒地記起來,那時自己在物理...

目錄

同是天涯淪落人—關於張學東中篇小說《阿基米德定律》

阿基米德定律

泥鰍

惶惑八月間

戀愛往事

風輕雲淡

向葵頭上的野煙

父親的婚事

浮力的重量

同是天涯淪落人—關於張學東中篇小說《阿基米德定律》

阿基米德定律

泥鰍

惶惑八月間

戀愛往事

風輕雲淡

向葵頭上的野煙

父親的婚事

浮力的重量