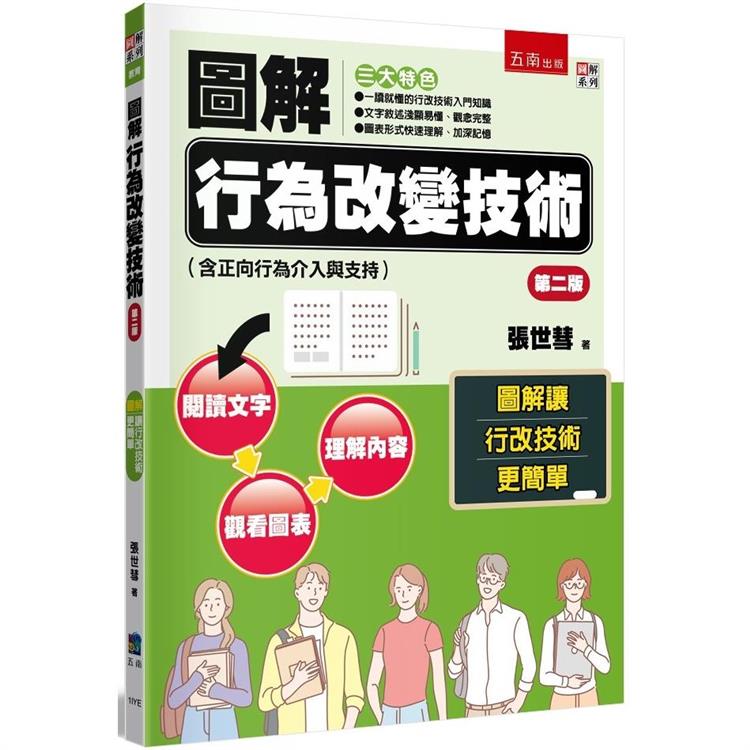

●一讀就懂的行改技術入門知識

●文字敘述淺顯易懂、觀念完整

●圖表形式快速理解、加深記憶

行為改變技術(Behavior Modification, BM)含正向行為介入與支持(PBIS)在各行各業運用的相當普遍且有效。坊間有關行為改變技術的書籍,多以「文字描述」其理論與實用技巧作為主要的呈現方式。本書則以有別於傳統習慣的方式,兼而採取「圖文並呈」的表現方式,主要目標在於讓抽象的、概念性之所有行為改變技術範圍,包含理論基礎、實用行為原理、問題行為的功能性評量、PBIS及評估個案行為的科學方法等,以「簡潔、易懂、專門」的方式,使得各領域的應用者更易於閱讀和接受。

如果想要瞭解人類行為改變之堂奧,本書的內容與呈現方式將會是您難得的選擇。