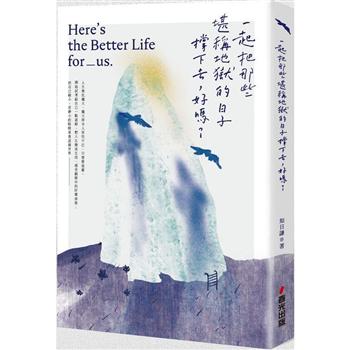

張惠菁睽違六年最新散文集

以內在眼睛觀看世界,探索自我與時間邊境。

現在的我這樣看待自我,以及時間:我們既是走在一場雨中,也是走在一個成形、變化中的颱風外圍環流裡。

大抵像這樣。我的日常中,有許多時間是有目標的。但與那些時間平行,或許還存在另一種時間。我並不是只是開會中的、寫著計畫書的、和同事溝通或和朋友聚餐中的我。有另一些我,也和那個我一起經歷著時間,卻未必在那樣的場合中說話。但它們也是有記憶的,記得一些雨的味道,走過巷弄時的忽然的憂傷,抬頭時看見的淺白色的清晨月亮。

這本集子中的文章,我希望它們是在,向自我以外的自我、向時間以外的時間敞開之下,所寫成的。現在的我這樣看待自我,以及時間:我們既是在此刻的意識裡,也是在無數意識不到的世界裡;既是走在一場雨中,也是走在一個成形、變化中的颱風外圍環流裡。時間不僅是線性向前,也可能在各個方向發生著整合。

時間的意義是什麼?那些被賦予了標記的時刻,節日,慶典,火車發車時間,新書出版日。在間中的空隙,有時人會悲傷。是因為看著,完整連綿的無意義,被人為的意義切割了;還是因為那些標記,瞬乎而逝,像高鐵車窗外的電線杆,不斷往身後而去,時間裡沒有不動的地平線。——張惠菁

作者簡介:

張惠菁

台大歷史系畢業,英國愛丁堡大學歷史學碩士。曾任衛城出版、廣場出版總編輯,現為鏡文學文學開發部執行總編輯。

1998年出版第一本散文集《流浪在海綿城市》,其後陸續發表有小說集《惡寒》與《末日早晨》,及《閉上眼睛數到十》、《告別》、《你不相信的事》、《給冥王星》、《步行書》、《雙城通訊》、《比霧更深的地方》等作品集。

張惠菁的書寫有她獨樹一幟的人文深度。題材往往發自她對當代人類生存狀態微細而敏感、特殊的觀察。曾經學史、曾在博物館任職,以及在上海、北京生活工作的經歷,使得她文章中常見信手打開的時空跨度。

章節試閱

〈痛苦的晶體〉

不到三點夜正黑的時候起來,吃了早餐,喝加了許多糖的熱奶茶,暖暖身子,把熱水裝罐。用頭燈照明,在帳篷裡摸索收拾東西。睡袋收成圓筒狀,睡墊捲起。一夜當中生產的瑣碎垃圾,折疊塞進一只夾鏈袋。這一切在天上的星辰對應之下發生。即便那些星星正排列成命運,像一本敞開的點字書,我也無暇解讀。

背包上肩的時候,感覺比前兩天來得重。應該是體力沒有完全恢復,畢竟這是第三天。或者是黑暗之中,事物顯得沉。跨過一條小溪,開始上行。我們的計畫是在天亮以前,越過山嶺,到稜線的另一邊,去到那著名的美麗的湖。然而上行的路彷彿無止盡,有什麼嗡嗡地在腦裡響,這寄宿在我身體裡的都是誰?他們瑣碎地議論著,各種失敗主義的論調。我的速度很慢,天色漸漸改變,遠方出現粉紅色。在這個於山徑上艱難移動、只能把注意力集中在一腳步一腳步的渺小的我之外,有人捲動了周邊的布景。灌木,石頭,風,草地,湖水,光。

後來我回想那趟旅程,記得那種舉步艱難的感覺。每一步都那麼難,但還是爬到了山頂,並且走下山,搭上夜間火車,在午夜左右回到台北,大睡一場,第二天出門上班開會。照片中風景很美,與朋友們的合照很歡樂。只是我知道,經由照片保留下來的視覺印象,其實篩掉了路程中我心底深深蔓延的辛苦感受。於是那困難感便只是我的,不會是別人的。

當時那麼真實感受到的、身體上的苦,其實也並沒有留下傷。在山上時,它以一種神祕的傳導網絡,聯結起一切我曾經有過的失敗感。而這張連結的網,又在旅程一結束時便幻影般地消失。所以感到痛苦其實是幻覺嗎?或者,它是一道程式,被觸發按下了執行鍵,整體地運算了一次,運算結束。

我難以解釋,為什麼必須要有這樣的苦。眼前的美麗都是真的,痛苦的感覺也是。但照片只會呈現前者。我默默折疊起這份只有我自己記得的痛苦感受,像將它封印或壓縮進最小量體的晶體。然後我就在心裡,扣著這個如今已無害、純粹化了的痛苦。

從一本圖錄裡翻出那幅描繪生命之輪的唐卡。生命之輪是同心圓,中心是貪嗔痴三毒,往外一圈是表示輪迴的天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜牲六道,再更外圍一圈是十二緣起。這一切都同時存在,聯動旋轉。我像拿著那枚從旅程中取出的痛苦的晶體,在它的透明折射中看著這幅生命之輪。

〈臨界與抵達〉

讀末代港督彭定康的《香港日記》回憶錄。在他抵達香港後,第一場與施政有關的演講,他準備了一小時的講稿,但一開口就發現,一小時絕對講不完。同時湧上來的,則是他忽然意識到,自己連日以來一直在說話,不知說了多少話,以至於此刻他在台上,喉嚨沙啞。但他還是犁田一樣地,繼續說下去,直到把整篇講稿說完。

從嘉明湖回來後,熟識的物理治療師幫我做檢查。我很習慣治療師冷靜的說話方式,當我的身體是機械般,檢看了軸承、介面,最後說,還不錯。還不錯的意思是,像登嘉明湖這樣超過日常運動負荷量的事,每三個月可以做一次,當做「壓力測試」。

壓力測試嗎?就是說,每隔一段時間,以超出臨界線的方式使用自己的身體。不要想太多,沒有為什麼。為了超過那條線而超過。

後來就養成了夜晚跑步的習慣。暫時無法每三個月去登山一次,但是每天跑步。跑的時候,很容易想起彭定康的話。已經開始跑了,即使覺得不輕鬆,還是跑下去。開口演講,底下的聽眾全望著你,就算心裡懷疑有人不在乎,也要講下去。

一次一次繞行跑道,抵達自己認定的終點。又再一次。又再一次。

偵查著鞋底和地面的關係,身體的痠痛部位。然後再一次。

時間的意義是什麼?那些被賦予了標記的時刻,節日,慶典,火車發車時間,新書出版日。在間中的空隙,有時人會悲傷。是因為看著,完整連綿的無意義,被人為的意義切割了;還是因為那些標記,瞬乎而逝,像高鐵車窗外的電線杆,不斷往身後而去,時間裡沒有不動的地平線。

所以,不能每時每刻問意義。不要奢求額外的信號,來告訴你正走在對或錯的方向。而要像一個球體,純粹以內部張力支撐。像在起頭之後,無論中途生出何種懷疑,也要就連續動作一鼓作氣把整篇稿子讀完的演講人。

最近總有種艱難的感覺。

同時開著的視窗太多,花在每個視窗中的時間不夠。對每一個視窗感到歉疚。

我能在一個視窗之中,不加精省,用力到跨過臨界線嗎?倘若那樣,會從分裂的自己中,統整出一個新的自我,就此跨到另一個次元嗎?但我也知道,這個念頭之所以存在,暗示的不是出路真的存在,而是我心裡希望著能跨出去。那是一條虛線的路。

所以喜歡跑步正因為是這樣。眼前有明確的終點。終點會在真實的摩擦力中抵達。

〈烏桕與颱風〉

週末在近郊山上的私人庭院裡,遇到了一株烏桕樹。它立在草地的中心,龐大寧靜,枝葉伸展,「好美」,同行的人都這樣說。

按說現在並不是它的花季。但是在樹冠的邊緣,垂落到我眼前的濃綠色葉片當中,還是看到了幾枝零星隱藏的穗花序。彷彿這株樹如此之大,大到像一片國土,無人管顧之處,有人忘了季節,過著不歸整體節制、忘乎中央政府法令的時間。不,或者應該說,一株樹本身是一個生態系,本來就並存著多種不均質的氣象帶、小循環。樹梢是一個世界,樹根是另一個。樹根深入土壤,見不到陽光,與其他植物的根相纏繞、與地底的真菌呼吸對話著的,又是另一個。

遠遠聽說颱風的消息。我想那株烏桕樹會怎樣思考颱風?它的葉子,已經在空氣的濕度之中,感應到海上的氣旋了嗎?它的根,從地底的情報網,接收到雨的訊息了嗎?這個島嶼已經三年沒有颱風登陸了,三年來每到這時,看著氣象圖上的颱風轉彎路徑,總有人開玩笑說,島上有氣象兵器。但我研究海洋生物的朋友憂心地說,少了颱風的降溫,周邊海域的珊瑚白化會更嚴重的。颱風是這個島嶼環境生態的一部分,它的消失不見也是。

風已經抵達附近。在屬於另一個國籍的群島上,發布了警報,說是有龍捲風、津波的可能,要獨居的老人提早住進避難所。島上的老人收拾隨身物品,關好門窗,離家去暫時成為一個群居者。這是否也是一種生物屬性,倘若有智能從外太空觀測,會說地球人類這個物種,演化出了變異,在星球表面產生某種氣流變化時,有一群人會短暫由獨居變化為群居。

而已經三年沒有颱風登陸的這個島嶼上,我們繼續著各自的獨居。

烏桕樹,它的根深入地底,葉子沙沙地,沉著地晃動。大樹的存在如神祇,給我們另一種時間感。

我在風大的夜裡讀梁莉姿的《日常運動》,三年前發生在不遠處另一座城市,彌漫的催淚彈和化學藥劑,刺痛的眼睛與皮膚表面,衝突與安靜,暴裂與隱微。長遠的時空中有此刻無法預知的生長變化。樹與星球的時間。我們召喚著未來。

〈痛苦的晶體〉

不到三點夜正黑的時候起來,吃了早餐,喝加了許多糖的熱奶茶,暖暖身子,把熱水裝罐。用頭燈照明,在帳篷裡摸索收拾東西。睡袋收成圓筒狀,睡墊捲起。一夜當中生產的瑣碎垃圾,折疊塞進一只夾鏈袋。這一切在天上的星辰對應之下發生。即便那些星星正排列成命運,像一本敞開的點字書,我也無暇解讀。

背包上肩的時候,感覺比前兩天來得重。應該是體力沒有完全恢復,畢竟這是第三天。或者是黑暗之中,事物顯得沉。跨過一條小溪,開始上行。我們的計畫是在天亮以前,越過山嶺,到稜線的另一邊,去到那著名的美麗的湖。...

作者序

與我平行的時間

正走在往朋友家的路上,忽然下起雨來。

那應該是,某個尚未來到台灣、還在生成中的颱風影響所致。是颱風前導的天候。天很快地黑了。我盡可能走在有騎樓的空間裡,讓自己不要在抵達朋友家之前,就被淋得一身濕。爬上四層樓,朋友打開門招呼我。燈光從門內透出來。我聞到檸檬、芫荽、酪梨、和肉醬的味道。

像這樣的時間,感官忽然飽滿,在我心裡留下一個銘記。

這本書中的文章,陸續寫在兩、三年前。尤其第一輯的「偶師與偶」,是二〇二二年應孫梓評邀請寫在《自由時報》副刊的專欄。

近幾年,我過著忙碌的生活。梓評找我寫專欄的時候,我在出版社的工作量很大,有點擔心自己不能規律、按時地交稿,給他造成麻煩,但還是被他說服了。有一個週末早晨,我起得很早,出發去北埔,途中忽然覺得體內有點什麼正在醒來,從足脛骨上傳來清晰的知覺,好像我也可以開始用那個部位思考。我感到一種奇異的、陌生化的過程正發生在我身上,好像我不再是我以為的那個單位的自己。好像此前代表我發言的我,終於看到了默然沒有發出聲音的另一個自己,其實也存在,其實也有生命。我似乎知道,那足脛上的感覺,它是一些被存放的記憶,它是不被採納的自我方案,像是一種不同意見書。進入淺山地帶時,我在車上寫了〈機械鳥之冬〉。

大抵像這樣。我的日常中,有許多時間是有目標的。但與那些時間平行,或許還存在另一種時間。我並不是只是開會中的、寫著計畫書的、和同事溝通或和朋友聚餐中的我。有另一些我,也和那個我一起經歷著時間,卻未必在那樣的場合中說話。但它們也是有記憶的,記得一些雨的味道,走過巷弄時的忽然的憂傷,抬頭時看見的淺白色的清晨月亮。

後來那天,在充滿著墨西哥菜香氣的空間裡,好友說起她最近的工作狀況。她既是藝術史學者,又是研究所所長,經常同時多工處理很多任務,她說,感到眼前像是同時展開好幾條隧道,有的已經走到看得見光,有的還沒。我覺得這個譬喻十分有趣,吸引著我。我也常有這個感覺。或許在我們這種人類身上,時間不是單一的線性,是生態系。那麼借用莫席左的生物編織概念,這樣平行存在的許多時間、許多個我之間,是否終究會發生編織?或許這些時間的隧道,並不彼此隔絕。與我平行的時間、我在匆忙中顧不上傾聽的某些聲音,也還是存在。待某一天,忽然清晰起來,熟成,啟動了編織,和另一些意識整合在一起,像在那個前往北埔的早上。

這本集子中的文章,我希望它們是在,向自我以外的自我、向時間以外的時間敞開之下,所寫成的。現在的我這樣看待自我,以及時間:我們既是在此刻的意識裡,也是在無數意識不到的世界裡;既是走在一場雨中,也是走在一個成形、變化中的颱風外圍環流裡。時間不僅是線性向前,也可能在各個方向發生著整合。人生的歧路不可思議地多,尤其對像我這樣,曾經因為無能為力,而靜置了一些隧道的人。但有時,時間會帶來整合的時刻——與感官,與回憶,與過去或未來。當那時刻來到時,或許也無須多言,只是如同發生了一次尋常、但歷經多時的相遇。

謝謝這本書中所有文章最初的邀約者、日常與我一起工作和相處的人,以生態系的方式,和我一起經歷著,我那有著許多臨接面的時間。謝謝梓評。謝謝我的藝術史和歷史好朋友,慧紋、毓芝、靜菲、淑津、士鉉、長谷川正人。我曾經在故宮工作四年,不時有人會問起我在那裡工作的經驗,我覺得最大的收穫,就是透過那四年,直接或間接認識了這些好朋友。和他們在一起時,我經常能夠經歷不同的時間質感。謝謝這本書的編輯瓊如。我的文字和時間四散在各處,如果不是她費心將這些文章收集在一起,並且說服我出版,就不會有這本書。我不知道出版這本書是否有意義,但願把它開放給時間,讓它擁有它的相遇。

註:這篇文章中,提到莫席左的生物編織概念,是指巴諦斯特.莫席左(Baptiste Morizpot)在他的書《重燃生之燼火:在人類世找回環境的自癒力》(林佑軒譯)中所談到的。

與我平行的時間

正走在往朋友家的路上,忽然下起雨來。

那應該是,某個尚未來到台灣、還在生成中的颱風影響所致。是颱風前導的天候。天很快地黑了。我盡可能走在有騎樓的空間裡,讓自己不要在抵達朋友家之前,就被淋得一身濕。爬上四層樓,朋友打開門招呼我。燈光從門內透出來。我聞到檸檬、芫荽、酪梨、和肉醬的味道。

像這樣的時間,感官忽然飽滿,在我心裡留下一個銘記。

這本書中的文章,陸續寫在兩、三年前。尤其第一輯的「偶師與偶」,是二〇二二年應孫梓評邀請寫在《自由時報》副刊的專欄。

近幾年,我過著忙...

目錄

自序 與我平行的時間

輯一 偶師與偶

機械鳥之冬

開往亞洲的快船

自我的黑天鵝現象

夜行聖母堂

掙脫

背耳與嬰兒

清明

密室的夜曲

空的灰階

奧斯汀之幕

楓香與蘿蔔

那些從命名逃離的

痛苦的晶體

臨界和抵達

自由的召喚術

鬼月的夜晚

烏桕與颱風

馴服於雨和海,穀倉狀的時間以外

再會天平

智慧是一件特別的貨物

輯二 地圖與博物

我的母親不記得的萬大路

物的旅行——如紋樣般重複,像嬰孩般新生

用時間換取勝利——那是人類對未來的信任

輯三 路徑與標記

時代通過了它的管道,在大風的一年

逃跑的世代,與用逃跑路線繪成的地圖

無聲者多於發聲者,無法一眼看盡的旅程

理性與感性與未知性,另一種版本的珍奧斯汀女主角

受傷的神獸在山裡呼吸

所有人共同的靈界,比帝國更久長

多重宇宙中,迷霧行路者

痛苦是一種精細複雜的感受

看看今天這世界開什麼數字給你?

歪斜與平等

敘事的意志

一場好探索

我們時代的匡正

世間陷阱處處,而陽光普照在故事的蛛網上

熄燈的海岸

萬物的價值——《總理的移動花園》

一本給失去棲地群鳥的指引之書——吉本芭娜娜《群鳥》

從西蒙波娃到桑塔格

超越二元對立的故事——勒瑰恩《黑暗的左手》

附錄 法庭之友意見書

自序 與我平行的時間

輯一 偶師與偶

機械鳥之冬

開往亞洲的快船

自我的黑天鵝現象

夜行聖母堂

掙脫

背耳與嬰兒

清明

密室的夜曲

空的灰階

奧斯汀之幕

楓香與蘿蔔

那些從命名逃離的

痛苦的晶體

臨界和抵達

自由的召喚術

鬼月的夜晚

烏桕與颱風

馴服於雨和海,穀倉狀的時間以外

再會天平

智慧是一件特別的貨物

輯二 地圖與博物

我的母親不記得的萬大路

物的旅行——如紋樣般重複,像嬰孩般新生

用時間換取勝利——那是人類對未來的信任

輯三 路徑與標記

時代通過了它的管道,在大風的一年

逃跑的世代,...