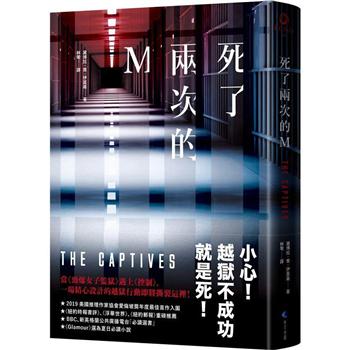

三起「末日準備者」連續殺害案,將她拖回久違的故鄉小鎮,

直視數年前深埋的不堪祕密。

小鎮的黑暗早已流進她的骨血,每個人都身在局中!

系列暢銷破2,000,000冊、Amazon七位數重金簽約

★影視版權已售出,華納影業確定籌拍美劇★

★蟬聯Amazon電子書排行榜27週★

警探懸疑天后

——坎德拉.艾略特——

直視數年前深埋的不堪祕密。

小鎮的黑暗早已流進她的骨血,每個人都身在局中!

系列暢銷破2,000,000冊、Amazon七位數重金簽約

★影視版權已售出,華納影業確定籌拍美劇★

★蟬聯Amazon電子書排行榜27週★

警探懸疑天后

——坎德拉.艾略特——

///

相距多年的凶殺案、背離許久的故鄉,

殺機在遠離塵囂的封閉小鎮中肆意醞釀……

///

絕讚推薦(按姓氏筆畫排列)

余小芳(台灣推理作家協會常務理事)

吳曉樂(作家)

林志都(譯者/網路專欄作家)

提子墨(台灣、英國與加拿大犯罪作家協會PA會員)

喬齊安(推理評論家/百萬部落客)

///

她背負著兩個巨大祕密,一個會讓她辛苦建立的新生活全然瓦解,

另一個,則可能會要了她的命……

梅西.凱佩奇一生都在等待災難降臨。

她是一位精明的FBI探員,也是小鎮上「末日準備者」家庭的女兒,

依靠土地生活、不仰賴現代文明,是他們嚴謹遵循的信仰。

十五年前,一連串凶殺懸案造成的悲劇,讓她與家人決裂,不得不遠離他鄉。

如今,她再次踏上睽違已久的故鄉,卻引燃潛伏多年的殺機——

一個被稱為「山洞人」的殺人犯,盯上了鎮上的末日準備者,

受害者家中被盜走大量槍枝,FBI對此高度注意,擔心將有本土恐怖攻擊發生。

眾人更聯想到當年讓小鎮風聲鶴唳的未破慘案,

因為詭異的是,看似無關、相隔許久的新舊命案,死者家中的鏡子竟皆被擊碎……

身為執法人員,她被迫與熟悉又陌生的故鄉正面交鋒。

多年的缺席,曾經熟悉的人們,是否依然像年少時所知的模樣?

多年的壓抑,對事物的執念會扭曲膨脹到何種程度?

她能感覺得到,當年沒得手的東西,「他」這次絕不放過……

「末日準備者」反政府、抗斥威權、遺世封閉、對科技和文明不信任的特殊生活方式,將整部作品沉浸在詭奇的色彩中,也得以一窺罕為人知的某種「美國生活」真相。

╳╳╳

各界好評

「警探緝凶的刑事謎團結合家族祕密,美西奧勒岡州小鎮風情躍然紙上,懸疑之際,帶有怦然心動的羅曼史情節。」──余小芳,台灣推理作家協會常務理事

「……反政府「末日準備家庭」群居的小城鎮,他們除了不認同政府的施政或決策,也拒絕過度仰賴現代的科技與文明。城鎮上的居民宛若主流社會之外的邊緣族群,除了不信任外面的世界,每個家庭也都有著一些不為人知的祕密,不同家族的祕密若有似無地交織在一起,糾結成了一張張緊繃的網。」──提子墨,台灣、英國與加拿大犯罪作家協會PA會員

「這個關於『末日準備者』、執法者、小鎮和家族傷疤的故事,讓讀者沉浸在俄勒岡州的文化中,是個令人驚嘆、帶有曲折和浪漫色彩的警探小說。」──Sleepless in San Diego,Amazon讀者五星好評

「這是一本輕鬆的讀物,不到強硬的驚悚劇情(像我通常閱讀的書),但非常好地發展了人物和背景設定。我特別喜歡作者對於末日準備者的觀察描寫,這給主角梅西增添了意想不到的人格特質。」──Margaret,Amazon讀者五星好評

「我喜歡FBI驚悚類型的書,這本書沒有讓我失望。非常喜歡本書的主角,並期待閱讀完整個系列。而且故事非常精彩,讓人手不釋卷,我甚至去做雜務時都把它帶上了車。」──Dusty,Amazon讀者五星好評

「我是任何警探執法系列的大粉絲,特別是有個強大的主角。梅西很堅強,但她的過去有一些不得已的祕密。有個連環殺手在逃,對讀者來說,有三個以上的可能人選,對此我非常享受(我喜歡猜誰是凶手)。這本書結束了梅西生活的一個章節,我等不及挖掘第二本的故事。」──moonlightjourney,Amazon讀者五星好評

「梅西是個強大的角色……她的家庭既與她對立,在故事中也同時佔有十分重要的份量。十五年前事件的懸念影響至今,更促使讀者參與到最後的結局。」──IrishMom52,Amazon讀者五星好評

「令人愛不釋手的頂尖佳作,其中的浪漫情節絕對也能滿足渴望愛情故事的讀者。作者重視細節的描寫,讓這本書有如電影般活靈活現。作為獨立故事閱讀絕對沒問題,但如果先看過前三集絕對會更樂在其中。」──《浪漫時代》雜誌,《Target》四星好評

「艾略特至今最佳作品。由角色間機智風趣的對話可以充分看出作者的才華……一般人或許會認為心理驚悚與浪漫愛情不可能搭在一起,但艾略特手法高超,先折磨考驗讀者的頭腦,然後再以難忘的愛情故事減緩沖擊力道。」──《浪漫時代》雜誌,《Vanished》四星半好評,首選書單

「令人心跳加速的故事,再次證明艾略特確實是此類型的天才。作者十分了解羅曼史與懸疑的布局,立刻讓讀者深陷其中,最後再以意想不到的結局令讀者驚訝讚嘆……艾略特極致的寫作功力無人能及!」──《浪漫時代》雜誌,《Buried》四星半好評