志摩在家鄉

我不能做奇詭譎麗,驚心動魄的文章,我只能寫一點極其「平凡」的文章。實在,我的識解也太淺陋平凡了,不很能了解志摩在文學上、哲學上所造佔「微妙甚深」的境界,我只能認識一位「平凡的志摩」而已!人們和志摩的關係,都是在「微妙甚深」的境界裏,心和靈、和神、和趣的結合或照印;而我和志摩的關係,說來,平凡得可憐――不過是世俗所謂「表弟兄」而已。所以,如果,你要認識詩人詩哲的志摩,忠厚溫婉的志摩,純潔、倩妙的志摩,理想生活創造者的志摩,乃至新中國文藝復興時代的雪萊的志摩,那麼,當代名賢的著作如林,不煩蛇足;如果,你要看見一位「平凡的志摩」,那麼,我願意以「表弟」的資格,或「里閈後學」的資格,表彰一點志摩平凡的故事。

我和志摩的關係是這樣:我的祖母和志摩的祖母,是親姊妹。我的祖父吳少華,志摩的祖父徐星匏,他們是頂好的襟兄弟,他們同娶於伊橋孫氏,那時候徐家固然很富,我們家裏也還很闊,都是小城市中的大田主階級。除了田主階級以外,他們世代開著:絲行,醬園,錢莊的;我們世代開著:米行,油車的。兩家世代住在浙江海寧縣的硤石鎮。――所以志摩最善唱硤石調――我們住在大瑤橋,他們住在中寧巷,兩家的老廳,一樣的舊,一樣的黑,一樣的古老,一樣的「馬頭牆」、「四開柱」、「礪殼窗」,一樣的經過「長毛」而沒有燬。「地坪磚」照例是破碎了,聽說是因爲「長毛」屯軍時候的劈柴。廳前的「天井」,規矩是扁長的,兩邊不是兩株桂花,就是紫荊;要不然,山茶也興。我的祖父――復三伯――行十三的緣故――雖然是像菩薩一般的老實無用,而是以「做老爺」爲職業的。他一生所努力的事業,除了借債來替五位哥哥帶回錢糧以外,還借債來葬父母及同族,還借債來周濟一位庶母所生的弟弟,還借債來捐一個五品頂戴花翎銜。餘外的事,是養金魚,長至一尺以上,大冷凍死三條,老先生親掉眼淚;養兔子,高得和小羊一樣,我孩子的時候還騎的;養鴿子,五色都有,直至三五年前才飛完。餘外的事,是考究做菜,雖然手訂家法,是除了初一、月半、初八、念三,以外不准燒肉,而請客時候的做菜,是他老先生生命史中很興頭的一件事。因此,星匏先生最歡喜到我家來的,「湯半雞」便是他倆老先生對酌時最普通的下酒物。――後來經過二十八年的長時間,儘是哥哥收租,弟弟回糧,弄得老實無用的復三伯,是不能不窮了。星匏先生也很幫一點忙――向縣衙門裏和親族間,主持正義,說說公話之類――往後,星匏先生生兩位兒子,一位女兒。長名光濟,字蓉初。志摩的父親是次,名光溥,字申如。女兒嫁於沈氏,生一位兒子叫沈叔薇,也曾經在北京大學念過書,又是我小時的先生,現在已經死了,所以志摩的自剖集有一篇悼沈叔薇。我的祖父生四位兒子,大伯父號稻孫(名文烺),曾經手抄一部《爾雅義疏》的,後來和一位寡婦發生戀愛,癡了。我的父親號竹孫(名文清),十二年前已經死了。他們六位表弟兄,據說――據我的父親說,不知在一塊翻過多少觔斗,扮過多少次張飛和趙雲,打過多少次架了,一回兒徐家不見人了,「大官官、小官官呢?」徐家的底下人這樣問。「到姨夫家裏去尋尋看!」徐老太太肯定的這樣說。「果然,一尋就尋著了!」……更往後,我家一天一天的窮落下去,而徐家依舊是保住著「鄉紳人家」悠久的堅實的古老招牌,我們的詩人志摩先生,就是誕生在這樣的空氣,這樣的顏色,這樣的神味的一個鄉紳人家裏面的。

志摩,本名章垿,字幼申,「志摩」是他自己不經父母同意而「亂取」的別號。「算不得數的」。我們硤石人說。我們硤石人的經典,凡是不經父母同意,而小官自己亂來的,都是算不得數的――這就叫做「嘸淘成」。幼申和陸小妹(硤石人永不知道陸小曼)結婚,那真是「嘸淘成」極了,當然更算不得數。在我們硤石的空氣,的確是緊張極了,他們用他們最大的冷酷,做他們制裁志摩的武器,現在他們是勝利了,糞土坑中一朵潔白的蓮花,現在是枯萎了。芬芳、聖潔,在硤石是再找不到了,遺下給我們硤石的,是醜和穢!志摩!你,是永遠饒恕硤石的,而我,決不能饒恕它!我不是爲你,我爲家鄉,我要把家鄉現在的醜和穢,銘勒在簡策上,永遠留給我們後世的子孫看。

志摩,不但是我的表兄,而且是我兩重的同門,第二次的同門,當然是梁任公先生,不用說。第一次的同門,是我們硤石的張仲梧先生(名樹森)。張先生長方臉,結實身子,濃眉毛,兩隻眼睛炯炯有光,常常嚇得孩子們心裏別別亂跳。又是一位桐城古文家,讀一句「……乎」「……耶」的文章,那尾聲要拖至二分鐘以上――我敢罰咒說:就是聽龔雲甫唱戲,也沒有張先生念書那麼好聽――因爲張先生的緣故,也許志摩絲行裏二手的腦袋中,也知道天地之間,竟有所謂「桐城派」三字,可以連得起來的怪事。張先生是我們硤石鎮上,從程學川太史,以至米店夥計張有財之類所一致公認的「兩腳書櫥」――的確,張先生對於中國地理的爛熟,我直到現在還是五體投地的佩服。然而張先生所自己得意的是「桐城古文」,據旁人的估計,張先生古文的高足,前後應該有三位:第一位,一致的推戴志摩。第二位,是輪到許國葆先生。第三,他們硬說是我,這真使我惶恐到萬分的事情!志摩的詩,已經普遍到天涯海角!志摩的散文,雖然,我和老弟早覺得不在他的詩之下,直到昨天聽了胡適之先生的演講,才敢放心證明我的觀察原來也沒有錯。至於志摩少年之擅長桐城古文的,這個秘密,恐怕由我造孽,剛才揭開吧?這真和往年胡適之先生發表林琴南先生也曾做過白話文的秘密的故事,是天生對偶的趣事。

「徐慎思堂」,雖然是志摩老家的老廳,因爲它資格「老」的緣故,不免於黑而且舊,有事還要掛上「貨棧」的兼職;貨件的旁角,誰能保得住不給老媽子放幾個雞箱?而黑漆的「四開柱」上,有時既然攀上麻繩,「長年老伯伯」(世僕也)偶然曬一雙布襪,或褲子,也不能算爲奇事。然而,一幢一幢的內廳,我可以賭咒決不如此,全都是「金漆金光」「高廳大屋」。然而,我們的志摩表兄,卻不大表示感激,他回硤石的時候,有時住在紫薇山上的白公祠,有時住在東寺旁三不朽祠的橫經閣,有時住在兜矛峯腰的碧雲寺,有時住在東山絕頂智標塔下的飛嵐閣。這本來一件頂平凡的事,然而吾們硤石人笑話的資料,又增了一大把:「幼申!真是書腐騰騰!「七埭堂樓八棣廳」不要住,要去搭廟角?」他們看來,是和天官府家的千金小姐休了,反去討陸小妹的事,同樣的莫測高深。

「紫薇山」單是名宇,已足夠醉人了,白公祠又是申如表叔、仲梧先生、廉臣先師(單不庵先生的妻兄)幾位老輩的得意事業。祠中那個密密的花圃,紅梅、玉蘭,那樣的茂盛,圃旁那個綠色的,水閣式的,書帶草蒙蒙覆階的小竹閣,閣旁籬笆內四五十竿的新竹,竹梢上一痕淡紫色的山影。沒有到,聽著說,也夠你想像的了。橫經閣外蓄荷池內的蓮花,如果你早上走過,四面雲樹環合,密柯中間,隱約露一角東寺的紅牆,立在一條爬滿了老藤葉的小石橋上,會叫你雖然沒有讀過王漁洋詩,也能夠自然而然的咀嚼出「行人繫纜月初墮,門外野風開白蓮」的詩味來。碧雲寺,在羣山環抱的腰中,斷崖削壁,垂翠掛綠,面向斷崖結三開小軒,樹木蓊翳,有的是碧雲,決計找不到絲毫紅光。坐在那個小軒的欄檻上,檻下就是一泓深泉,叫你能夠忘記這個世間,還有你的恩愛和憎惡。飛嵐閣,依山而築的一座危樓,翼然聳出於林表。秋天,你上去一望:一片黃濛濛的稻田,幾條縈紆繞繚、青白間錯的河流,鋪著藍沈沈、活灎灎的黃蕩湖,再平罩上一層蔚藍色清光如拭的天幕,這其間,點綴一兩張半落而未到地的紅葉。你坐在閣上吃茶,一兩張落葉的微聲,都使你聽得清楚。永遠,只可以用你目光,送那脈脈的斜陽,斜陽射不到你的窗上。志摩到這個境界,大概是他靈機最怡悅的時候了,他仰起頭來,看見那七層寶塔的塔頂,高高的矗破蔚碧的青霄,「一隻,兩隻,三隻,四隻,或者五六隻,七八隻,九十隻!餓老鷹,在那兒盤著寶塔血烈烈烈的叫。」(志摩的原文,在哪兒我忘了)我們的志摩,可以望著這個境界,出半天半天的神。

莫測高深的事,在志摩放在硤石人眼中,正還多著。我的三姊姊琳,一天和一個老媽子,到我母親的墳上――趙家圩,遠遠望見那柴家木橋的橋上,並肩坐著兩個人談天,另外一副擔子,放在橋堍。走到近來一看,那副擔子是糞擔,兩個人的一個,是一位糞夫,又一個就是詩哲徐志摩先生,「不知道談點什麼,談興真濃」,我三姊後來對我這樣說。當時我三姊吃了一驚,而我們的志摩先生,若無其事,眼睛一揚,笑容一放,香煙灰一撣,「上墳呢啥?那(你們)還弗曾上好(完)?我拉(我們)早上好哩(了)」。我三姊回來講了,引得硤石人又氣又笑,「堂堂的翰林太史公程學川先生之流,要找一個和志摩款談的機會,是何等不容易的事情!」他們這樣的想。「現在那連氣息嘸不快哩,骨子都忘記脫哩,索性同挑糞擔格做朋友去,野(也)不看看自己格身分!」他們這樣的謗毀。他們可惜志摩,可憐志摩,怨恨志摩。志摩不能像許汝霖一樣,再來一個吏部尚書,爲硤石人吐氣,這實在是硤石人所引爲遺憾的事情。

我,偏在這裏嫉恨志摩,抱怨志摩,抱怨他,嫉恨他,太「平凡」了,竟能平凡得跟一切一切的最平凡人一樣。(那種稍稍有些類似莊子所謂「和鈞天倪」的胸懷,豈世間自命爲不平凡的人們所能夢見。)

比較使我感覺志摩些微有點不平凡的影像的,是一個北國的深昏。五鳳城闕下的暮春,本來是黃金無價,中央公園的牡丹花盛開的幾晚,用數百盞五彩紗燈炤著花睡,我和我的妻,我的弟,還有一位硤石朋友張惠衣先生,因爲要領略一些「春明」的風味,所以夜深還繞著花走,遠遠從巨大的古柏黑影中間,送來一陣說笑的聲音,一堆人從西往東的推動,那一陣雜亂的聲浪中,我所能辨別的口音,一位是張歆海先生,一位是熊佛西先生,一位就是志摩先生。我老弟趕上去和熊先生談他們所興頭的而我所一竅不通的劇,志摩就絆住我們三人閒扯,一手斜撐著一支柏樹,皇天在上!我還清清楚楚記得是哪一支樹的哪一塊地方,他第一句問我的妻說:「頓(住,居)在北京,好不好?舒服不舒服?」接著第二句就對我妻說:「我這趟來,是坐飛機來歐(硤石語助)!」他越說越高興了,「從上海坐到天津,人家送歐,嘸沒出銅鈿(錢)。我還想回去一趟,我野(也)想坐飛機走。」……後來,我對惠衣說:「志摩飛的興致高到如此,究竟和凡人不同!」哪裏知道就是這一點的不平凡,就永遠葬送我們平凡的志摩。

讓我再記記看吧!我最後一次會見志摩。十一月十九以前的一星期左右,我從朱桂莘先生家裏出來,梁思成先生邀我到他家裏去坐坐,同去的還有葉公超先生。――謝謝梁思成先生,因爲他的一邀,使我最近得再見志摩一面。――一進門思成先生喊「客人來了!」「哪一位客人?」林徽音女士在裏邊問。「吳公其昌」,這樣一個滑稽回答。「噢!其昌,難得!」這是志摩跳起來的聲音。靜靜的一盞橙黃色的華燈影下,隔窗望見志摩從沙發上跳起來,旋了一轉,吐出一縷白煙。我們進去了以後,志摩用香煙頭把我一指,向徽音女士說:「我們表弟兄啊,其昌是我表弟。你比我小幾歲?八歲?你還沒有知道?」「知道,好像聽爹爹說過。吳先生,你們怎麼樣啦?抵制日貨?給你一篇文章,嚇得我窗帘都不敢買了,你瞧!我們的窗,還裸體站著!」後來志摩還親手闢開一隻蜜橘,分我大半隻,他自家吃小半隻。我到現在還不相信,這一次就是我和志摩的永別。

最近的再上一次,我在胡先生家裏,和志摩閒談半天,談到國難,他親自對我說:「那有啥法子呢!弄到沒有法子,只好一打――大概不打,這件事情不完。」誤認志摩的「溫柔」爲「懦弱」的人們,我可以證明他們的錯誤。

志摩故後的三天,我和我妻我弟全家餓著在平浦車上。一個穿白色制服的侍役,惶惶張張、用手向窗外亂指嚷說:「先生,到了,就是這個山!――飛機出事的,不就是這個嗎?你瞧!」我們三人爭著伏在窗沿上,看那迎頭而來兇惡的山峯,像兩片剪刀似的,倒戳著天,好像吃了志摩不夠,還要吃我們似的。我們嚇得都打寒噤。――實在從北平到南京,近二千里的長途上,也只有這個山兇相可怕,而況我們呢,本來已經渾身透出好幾陣冰冷而粘膩的逃(盜)汗,眼珠抽吊得酸痛,我們再沒有勇氣去仇視那個巨黑粗暴的兇手了,終於頹倒在我們的榻上。

「中華民國二十年十一月二十二日上午十時十分,車過濟南黨家莊開山腳下,憑吊志摩表兄殉難處,時全家三人絕食第四十六小時。其昌記。」

這一行歪歪斜斜的藍色字,到現在還記在一張破敝的大公報報沿上。我們相信這一行字,長長久久不致於磨滅。

十二月七日夜半十二時另五分寫

(原載一九三一年十二月十二日《北平晨報‧北晨學園》)

| FindBook |

有 4 項符合

吳其昌文存的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

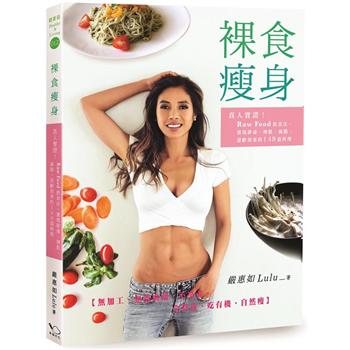

圖書名稱:吳其昌文存

吳其昌著作的精選文章,可讀性極高,涵蓋面極廣,包括他學術上重要的師承——梁啟超和王國維的思想言行,另外他寫清華國學院同學的小傳,在今日視之,竟是不可多得之珍貴史料,何況其文筆粲然,栩栩如生者!另外〈趙望雲先生畫理序〉、〈關山月先生灕江圖長卷跋〉、〈繪畫三昧說〉三文,凸顯吳其昌在繪畫收藏及鑑賞上有其極高的品味。

又吳其昌是徐志摩的表弟,當徐志摩空中罹難後,他哀痛不已,寫了〈志摩在家鄉〉一文以念。吳其昌晚年,他的研究轉向結合抗戰形勢,「以史為鑒」,側重於邊政史及東亞史,民族的融合演變,他原本是要寫成《歷代邊政借鑑》一書的,〈秦以前華族與邊裔民族關係的借鑑〉、〈兩漢邊政的借鑑〉、〈魏晉六朝邊政的借鑑〉和〈隨唐邊政之借鑑〉諸文,都是其中重要的內容,可惜後來因吳氏逝世而未竟全功!

作者簡介:

吳其昌(1904年-1944年),字子馨,號正廠,海寧硤石人。以才思敏捷,與王蘧常、唐蘭合稱「國專三傑」。1923年畢業後至廣西容縣中學任教。1928年任南開大學講師,後任清華大學講師,1932年任武漢大學歷史系教授。抗戰軍興,隨校遷至四川樂山,旋兼歷史系主任,直至逝世。

章節試閱

志摩在家鄉

我不能做奇詭譎麗,驚心動魄的文章,我只能寫一點極其「平凡」的文章。實在,我的識解也太淺陋平凡了,不很能了解志摩在文學上、哲學上所造佔「微妙甚深」的境界,我只能認識一位「平凡的志摩」而已!人們和志摩的關係,都是在「微妙甚深」的境界裏,心和靈、和神、和趣的結合或照印;而我和志摩的關係,說來,平凡得可憐――不過是世俗所謂「表弟兄」而已。所以,如果,你要認識詩人詩哲的志摩,忠厚溫婉的志摩,純潔、倩妙的志摩,理想生活創造者的志摩,乃至新中國文藝復興時代的雪萊的志摩,那麼,當代名賢的著作如林,...

我不能做奇詭譎麗,驚心動魄的文章,我只能寫一點極其「平凡」的文章。實在,我的識解也太淺陋平凡了,不很能了解志摩在文學上、哲學上所造佔「微妙甚深」的境界,我只能認識一位「平凡的志摩」而已!人們和志摩的關係,都是在「微妙甚深」的境界裏,心和靈、和神、和趣的結合或照印;而我和志摩的關係,說來,平凡得可憐――不過是世俗所謂「表弟兄」而已。所以,如果,你要認識詩人詩哲的志摩,忠厚溫婉的志摩,純潔、倩妙的志摩,理想生活創造者的志摩,乃至新中國文藝復興時代的雪萊的志摩,那麼,當代名賢的著作如林,...

顯示全部內容

作者序

千古文章未盡才——吳其昌及其《文存》 蔡登山

吳其昌(1904-1944)字子馨,號正厂,浙江嘉興海寧縣硤石鎮人。著名歷史學家。其弟吳世昌是著名紅學家。吳其昌「五歲知書,十歲能文,鄉里稱為神童」,十二歲喪母,十六歲喪父,生活艱困,刻苦好學,家愈貧而學愈力。1921年,17歲的吳其昌進入無錫國學專修館,師從唐文治,研治經學及宋明理學,由此開始其學術生涯。以才思敏捷,與王蘧常、唐蘭合稱「國專三傑」。每值休假,必懷炊餅進入各公私圖書館,終日不出,三年如一日。在無錫國專時,慨國事日非,曾上書政府,洋洋數千言...

吳其昌(1904-1944)字子馨,號正厂,浙江嘉興海寧縣硤石鎮人。著名歷史學家。其弟吳世昌是著名紅學家。吳其昌「五歲知書,十歲能文,鄉里稱為神童」,十二歲喪母,十六歲喪父,生活艱困,刻苦好學,家愈貧而學愈力。1921年,17歲的吳其昌進入無錫國學專修館,師從唐文治,研治經學及宋明理學,由此開始其學術生涯。以才思敏捷,與王蘧常、唐蘭合稱「國專三傑」。每值休假,必懷炊餅進入各公私圖書館,終日不出,三年如一日。在無錫國專時,慨國事日非,曾上書政府,洋洋數千言...

顯示全部內容

目錄

千古文章未盡才—吳其昌及其《文存》/蔡登山

梁任公先生別錄拾遺

梁任公先生晚年言行記

祭梁啟超先生文

王國維先生生平及其學說

《陳龍川年譜》序—一千年來民族文化盛衰之癥結

讀詞

清華學校研究院同學剪影

志摩在家鄉

哀念姚名達教授

趙望雲先生畫理序

關山月先生灕江圖長卷跋

繪畫三昧說—贈季秋萍等四青年畫士

《諸子今箋》序

朱子之根本精神—即物窮理

朱子治學方法考

秦以前華族與邊裔民族關係的借鑑

兩漢邊政的借鑑

魏晉六朝邊政的借鑑

隋唐邊政之借鑑

梁任公先生別錄拾遺

梁任公先生晚年言行記

祭梁啟超先生文

王國維先生生平及其學說

《陳龍川年譜》序—一千年來民族文化盛衰之癥結

讀詞

清華學校研究院同學剪影

志摩在家鄉

哀念姚名達教授

趙望雲先生畫理序

關山月先生灕江圖長卷跋

繪畫三昧說—贈季秋萍等四青年畫士

《諸子今箋》序

朱子之根本精神—即物窮理

朱子治學方法考

秦以前華族與邊裔民族關係的借鑑

兩漢邊政的借鑑

魏晉六朝邊政的借鑑

隋唐邊政之借鑑

|