| FindBook |

有 5 項符合

寂寞舟中誰借問:我們的「人之初」為誰殉葬的圖書 |

|

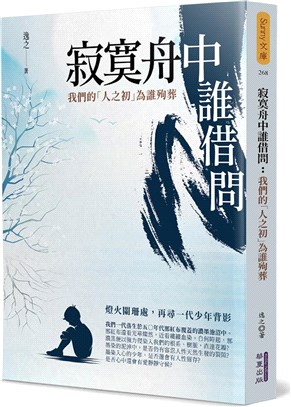

寂寞舟中誰借問:我們的「人之初」為誰殉葬 作者:逸之 出版社:華夏出版有限公司 出版日期:2022-09-14 規格:21cm*14.8cm*1.5cm (高/寬/厚) / 初版 / 平裝 / 300頁 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 331 |

文學作品 |

$ 369 |

中文書 |

$ 370 |

現代散文 |

$ 378 |

現代散文 |

$ 378 |

中文現代文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:寂寞舟中誰借問:我們的「人之初」為誰殉葬

「我自認我們一代少年時的經歷,亦是大陸中國當年的映射,因而不應被我們的沉默淹沒一棄了之,惟願人人盡微薄之力,在此岸留下自己的燈盞,傳於後人。惟有勉力守住自己微細的燈焰,此岸才不會被黑暗湮沒,相信這也是祂對於每條送往人間的生命的期待。如今的自己身處華夏王土之外,雖非桃花源中人,但終是大陸中國體制外之人。若能以餘生閒暇以自己的筆,為那些無法言說的小民人生留下些許痕跡,讓後代人理解,又何樂而不為呢?」

作者簡介

逸之

五○年代生於大陸中國,現居澳洲。祖輩父母皆就學畢業於基督教會學校,以專業人士立足於世。逸之學齡恰逢大陸文革而失學,有幸於文革結束後進入大學。法學院畢業後最終走進職場,數十年輾轉於不同國家與律師事務所,現已退休。嘗試以文字記述大陸紅色政權之下,自己與同代人少年時代的經歷,記敘他們當年從盲從到無奈,再到一些人蘇醒,尋找自我的心路過程,亦將個人經歷置入大陸紅色政權統治的大背景下,意圖嘗試探索那經歷之所以發生的歷史根源與後繼劫難不斷的根由。

|