第一章 最初的地方

秀賢是有一次回得了家的,回的了那個父親還在的家。是她快滿十六歲的年紀,當時她隨著丈夫的軍隊住在開封,已有著襁褓中的兒子。

那是她母親的一個失策,母親把秀賢懷裡的兒子往床上一甩,要她跟著回「家」,但她已視自己為人母,沒有她的骨肉,她是不會跟母親離開這個「暫居的住所」的。一個念頭的距離,秀賢就這樣再也沒有回到過那個她父親用水缸裝銀圓、那個和鄰居的姐姐一起在鄰居家裡學勾打毛線、那她母親都是被轎子抬起出入自家宅門的老城家裡。

秀賢有四個兄長,所以她出生時在洛陽城裡開了三四間店舖的父親喜出望外,他不缺小子,現在終於有了閨女,父親說要把她一輩子留在身邊。秀賢倍受呵護地長大,倍受兄長的疼愛,年紀太小的她認不清比家中人數還多的出入幫忙的長工。她聽著母親在家裡搓著花綠綠的紅中、白板麻將聲但沒全然理解這大人們的牌局,她看著父親抽著當時被稱為大煙的鴉片也不會有這是身分財力的認知,秀賢忙著做她小孩子的事情。孩子的小眼睛看什麼都新奇、看什麼都能玩耍,冬天時候她從屋簷邊角敲下透明的冰棍到地上,伸手拿起就吃,惹得家裡的老人們嚷嚷叫喝著不衷不衷 ;夏天時候她會拖著鬧著家裡洗一大家子衣物的工人老媽媽們為了能夠跳進跳出洗衣盆玩水;春天時候會在綠芽攀上新枝的院子裡找父親對她說的如她們洛陽城般有名的花苞,驚奇地發現一個個早晨才蹦現的花苞隔幾夜就可以開成如她臉般大小的牡丹;秋天時候她會嘴裡跟兜裡塞著核桃棗子和街頭巷尾的孩子們一起圍著鄰居姐姐,也看鄰居姐姐勾毛帽、織毛衣、打毛線手套,也幫忙理毛線也玩鬧。家裡的工人老媽媽們也勾打毛線,但老媽媽們都嫌小蘿蔔頭孩子挨著擋手礙事,沒有一個趕著在冬天來臨前要打好毛衣的大人像這鄰居姐姐一般有耐心,也沒一個大人和小蘿蔔頭們看得到,多年後這本家姓的鄰居姐姐還勾起了秀賢的另一條線。

有著幾個商賈輻輳店面的父親是不覺得有必要讓小子們進學堂的,但秀賢的大哥是塊讀書的料。受著教育的大哥在家中跟父親堅持自己的妹妹不需要被裹小腳,說以後的年代是沒有女孩子需要被裹腳的。祖母已經跟父親提了很多次,要秀賢五歲多六歲大時趕緊把腳給裹了。祖母聽長孫在家裡跟著兒子說不需要裹腳,她只能一直嚷嚷說這世界變了,說一個女孩子家踩著兩只大腳板怎麼能看?說這樣會是一個怎麼樣的世界?大哥在家給父親的影響還包括一直主張自己的妹妹以後也要念書寫字,說十三朝古都的洛陽城人自古就是高等教育的先河,說當年東漢漢光武帝,戎馬未歇,先興文教,說咱們家大業大的謝家怎麼可以妹妹不識字?因此秀賢在七八歲的年紀也開始紙筆墨硯地上學堂。在秀賢之前,不論是母親還是祖母,在她們自個兒家中做閨女時候是大門不出,二門不邁的,一方面是女孩子不可輕易地拋頭露面,一方面是腳趾、腳板、骨頭關節從小就被長長的包腳布裹成三寸金蓮,走也走不好,要走出街坊之外不是這麼輕易的事。天才將暗黑時分秀賢的母親在自家宅院走動,就是身旁兩人服侍著,一人持燭臺,一人攙持著她,母親才能以小碎步子行走的。這年頭已經是過了可以把秀賢裹成大家閨秀腳型的年紀,還竟然每天一清早就往外頭跑?一個女孩子家去學堂!?祖母口中嚷嚷這世界變了,而且就變在眼皮子底下了。有一些他們稱做日軍的,占據、侵略還「欺侮」了華北,是遠在天邊兒的事,但一個女孩子家天天往學堂、往家外跑,這世界亂是亂在家門兒口了。

不懂祖母跟母親的堅持,也不懂大哥在祖母眼裡的新潮,秀賢沒在想傳統、現代這類的事,開始讀書寫字的這頭兩年,真是秀賢懂了事後在家裡又還是過童年日子的兩年,沒有華北越來越多城鎮飄著太陽旗的瞭解,也沒有多想大哥在家裡的話語對她一生的影響,秀賢知道的是自己在街坊巷口跑的飛快。更暢快的事是一般歲數的孩子們都愛跟著她,她是最機靈、腦子最活、反應最快也是唯一一個有上學堂的女孩,當然毛頭小子們都圍繞著她、跟著她,她是頭兒,她出主意。秀賢骨溜溜轉的眼睛跟她伶俐的嘴巴同步,幾條街內的孩子都知道,甚麼事情都可以問秀賢,他們愛叫嚷著:「如果還有秀賢不知道的,那可沒人會知道了。」有甚麼要領頭壯膽的、有甚麼要打抱不平的、還是有甚麼要仗義直言的,一堆小孩子們一定拱著她。甚至聽到保長 和一些街坊說長道短的閒聊之中說:「謝家的女主人出門都是被轎子抬著」、「難與她對個眼」,還是說:「更別提能攀談上」時,秀賢是哪管人家是老鄰居、還是保長,能劈頭就上前去要幾個大人們別說自己母親的閒話,搞得幾個大人們尷尬地下不了台階。

不確切哪一天,是穿秋衣還是睡涼蓆的天?秀賢雖不再跳得進洗衣水盆或也算是不再想讓全身濕淋淋的衣服巴在自個兒身體上,但她還是愛接近家裡幫忙洗衣的工人老媽媽們,她是能跟父親正經八百的朋友們談話應對也愛跟家中洗衣老媽媽說芝麻蒜皮小事的孩子。不確切哪一天,但秀賢知道那天她湊在正在洗衣服的老媽媽身旁,她看到盆裡的水倒映的天空被直直地切開來。那的一會兒,秀賢反應得了,知道是天上發生的事,但那是甚麼?天上過去的那東西還拖著一串長長的黑煙,接著耳裡便是轟隆隆的噪音,應該是這玩意兒發出來的也同時像是從腳下踩踏的地面回震上來的。原本有一搭沒一搭已經不太能回答得了秀賢提的各路問題的工人老媽媽這時是跟秀賢一樣吃驚瞪著眼,那個不知名的物體移動出她們頭頂的天空只用了不出兩秒的時間,但秀賢以為經過了她所有童年驚恐害怕時間的加總,水盆旁的她們面面相覷互相看著直到幾個哥哥們衝來後院將秀賢一把抱起往屋裡竄。看到哥哥們失去常態的緊張面色,她瞭解到了醬才在天上發生的不是甚麼好事。

大人們口中在東北的日本人已經變成在她們頭頂上飛的了,四五年來的學習生活也亂了套,被先生們領著,秀賢跟同學三天兩頭躲警報,還沒再走回學堂上又逮趕緊著再躲警報,過沒幾個月,先生們對這些孩子們說現在情勢緊張,要他們在家中好好待著,說復學的日子會再通知他們家裡。

沒進學堂的日子秀賢對甚麼都沒多大記憶,日子裡沒了遊戲,沒了帶頭解決問題。但她記得家裡工人老媽媽們領著她進儲物的小間,囑咐她千萬不可以出聲,把一落落棉被壓在她身上後把門閂拴上。她記得以往都是在巷子頭迄吃活魚水席的父親那些日子都留在家裡吃飯了。她也記得煩惱攀上了父親的臉,那是她從小到大都沒有在父親臉上看到過的神情。她還記得父親說:「不能再把閨女留在家裡了。」

洛陽落陽,太陽進了洛陽城就會落下,家裡的人都這麼講,半是安慰自己的期待,半是讓日子能過下去的說法。也倒像是巧合,木屐聲在城裡喀踏響了一年左右的時間後秀賢聽著家裡的人說日本人投降了。被收起的、藏好的家門後頭掛著的大門牌又被掛了回去──那清清楚楚記載家中多少口人的木頭大門牌。

不打日本人了但戰事還是沒停,國民政府軍跟八路軍戰戰停停,邊談判邊對抗。祖母嘴上說這世界亂了套給說成真的這些時日,出嫁的本家姓鄰居姐姐回到街坊裡來,本家姓的姐姐帶著她丈夫跟丈夫一個年輕的同事回到洛陽老城裡,這個年輕的同事進來秀賢家見了秀賢父親一面後再一次進來就娶走了謝家捧在手掌心上養成的閨女。秀賢家裡的人搬了桌椅在巷口以往養活魚的的洛都飯店請水席,民國三十五年的八月天裡這門婚事就這麼吃了。謝家家裡的長輩們安慰父親道,「老城裡都可以被木屐聲踏響的年頭,閨女嫁這小子也好,他總是個臺長,又不是第一線的,戰事一平,他倆口兒應該也是安定的。」

秀賢不在意通訊傳令兵還是通訊臺臺長,不明瞭階級高低還是權力大小,她明瞭的只是家裡對她說嫁給城外農稼人家的孩子強過被糟蹋了。她在自個兒家內廳堂中有瞄到一眼這個英挺的年青人,那天鄰居家姐姐的丈夫跟他這同事兩人身穿不新不舊但利利索索的軍服,她不懂戀愛的事,但在自個兒心裡想著,比較高的這個年青人長得真是不錯。

婚後丈夫對秀賢說在部隊被調派之前,會在家中住著。夫家沈家農事多人丁旺,一大家子人住在老祖宗們住了世世代代的洛安村,依著洛河的洛安村子十三個朝代以來都是洛陽往長安的對應接渡。沈家一直是種田莊稼人家,無論大麥、小麥、包穀還是紅薯,是甚麼節氣有甚麼收成的大家子,在丈夫的父執輩起還開了一個讓過路人歇息的小客棧,雖是開起小飯館兒客棧但務農人家就是老實,沈家長輩說破棉被也不怕人蓋壞,所以想進來住店只需先點上一碗麵,麵錢就抵住店錢。丈夫沈哲文自小是下田幫忙,懂事後因為進入國民革命軍學校可以受教育、可以讀書寫字,而且國民政府也已北伐結束完成統一,括納了河南省的中原大戰的勝利又是更加鞏固了蔣委員長所代表的中央給百姓們的印象,所以沈哲文在父兄長輩們都還是日日上田的日子,毅然決然地做進國民革命軍學校的這個選擇。國民革命軍學校深受黃埔軍校培訓出來的軍官及將領影響,孫中山先生的開校訓詞「革命的基礎在高深的學問」是校訓,進學校讀四書五經但讀最多的是孫的孫文學說。孫向第一期黃埔軍校的學生說的:「要從今天起,立一個志願,一生一世,都不存在升官發財的心理,只知道做救國救民的事業,今天在這地開這個軍官學校,獨一無二的希望,就是創造革命軍來挽救中國的危亡」被宣揚在之後各個國民革命軍學校,這深深地撼動影響沈哲文的心裡。孫中山稱他思想的發念是延續中國的道統,他說:「中國有一個道統,堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子相繼不絕,我的思想基礎,就是這個道統,我的革命,就是繼承這個正統思想,來發揚光大!」這從黃帝以降都是和洛陽息息相關的中原思想,讓哲文深感榮耀,有極大的歸屬。有國才有家,國家一點都不遠,就在他們的肩上,學校給他身體上的操練、肚腹的溫飽也給他志向上的信念。

以上內容節錄自《秀賢》會變正方形◎著.白象文化出版

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786267189658.pdf

| FindBook |

有 5 項符合

秀賢的圖書 |

|

秀賢 作者:會變正方形 出版社:白象文化事業有限公司 出版日期:2022-12-01 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 300 |

大眾文學 |

$ 334 |

中文書 |

$ 334 |

小說 |

$ 342 |

現代小說 |

$ 342 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:秀賢

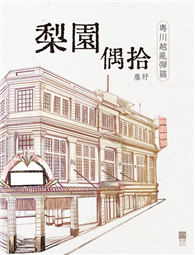

◎為誌念過世的摯愛長輩,作者重新走過他們經過的每一個地方,並記錄下他們的每件事情。

◎是個人史、家族史,也是一段歷史的縮影,增加那磅礡時代下的小人物視角。

◎以長篇小說體呈現,描繪生動,身歷其境,猶如回到從前,並與他們再度相遇。

民國三十八年,秀賢跟著丈夫哲文與各省族群隨著國民政府戰略轉移來臺灣,從一開始的語言不通到之後的生活交織共存。這是一個小家庭從遷移到臺灣時的顛簸,一直到有了第三代、第四代,開枝散葉的長河故事……

作者出生、成長、生活於臺北,在摯愛的親人離世後,想撫平心中悲痛,於是飛越海峽到彼岸,走過她出生的洛陽城,又回來走過她努力生活的竹南、艋舺跟臺北城。雖然她只是千千萬萬個小人物中的一個,不過對作者而言並不是,隱身在這個故事裡的,是作者對她無盡的思念,以及對生活在一起的島嶼人們的掛念。

雖然生活在同一座島嶼的我們不甚團結,但多數的我們一直能相互諒解,相互撫慰,交織共榮,就如同落腳在臺北城裡的秀賢,如同落腳臺灣後的我們所有的前人們,願我們珍惜這一切。

◎代理經銷:白象文化

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786267189658.pdf

作者簡介:

會變正方形

出生、成長、生活於臺北。

章節試閱

第一章 最初的地方

秀賢是有一次回得了家的,回的了那個父親還在的家。是她快滿十六歲的年紀,當時她隨著丈夫的軍隊住在開封,已有著襁褓中的兒子。

那是她母親的一個失策,母親把秀賢懷裡的兒子往床上一甩,要她跟著回「家」,但她已視自己為人母,沒有她的骨肉,她是不會跟母親離開這個「暫居的住所」的。一個念頭的距離,秀賢就這樣再也沒有回到過那個她父親用水缸裝銀圓、那個和鄰居的姐姐一起在鄰居家裡學勾打毛線、那她母親都是被轎子抬起出入自家宅門的老城家裡。

秀賢有四個兄長,所以她出生時在洛陽城裡開了三四間店舖的父親...

秀賢是有一次回得了家的,回的了那個父親還在的家。是她快滿十六歲的年紀,當時她隨著丈夫的軍隊住在開封,已有著襁褓中的兒子。

那是她母親的一個失策,母親把秀賢懷裡的兒子往床上一甩,要她跟著回「家」,但她已視自己為人母,沒有她的骨肉,她是不會跟母親離開這個「暫居的住所」的。一個念頭的距離,秀賢就這樣再也沒有回到過那個她父親用水缸裝銀圓、那個和鄰居的姐姐一起在鄰居家裡學勾打毛線、那她母親都是被轎子抬起出入自家宅門的老城家裡。

秀賢有四個兄長,所以她出生時在洛陽城裡開了三四間店舖的父親...

顯示全部內容

作者序

故事述說大時代下的顛沛流離,也述說臺北城裡的安家落戶。

我出生、成長、生活於臺北,在摯愛的親人離世後,想撫平心中悲痛,我走過她出生的洛陽城、走過她努力生活的竹南、艋舺跟臺北城。雖然她只是千千萬萬個小人物中的一個,不過對我而言並不是,隱身在這個故事裡,是我對她無盡的思念。

秀賢她那一輩的人,跟了一個人,跟了一個政府,就會跟著走一輩子。故事裡秀賢一家和好友一家離開竹南往臺北落腳,因為下了部隊的丈夫和好友的丈夫覺得,要離蔣委員長距離近一點,這樣政府說要回家鄉的時候才能緊緊跟著。昇平世代的現在,我們很難...

我出生、成長、生活於臺北,在摯愛的親人離世後,想撫平心中悲痛,我走過她出生的洛陽城、走過她努力生活的竹南、艋舺跟臺北城。雖然她只是千千萬萬個小人物中的一個,不過對我而言並不是,隱身在這個故事裡,是我對她無盡的思念。

秀賢她那一輩的人,跟了一個人,跟了一個政府,就會跟著走一輩子。故事裡秀賢一家和好友一家離開竹南往臺北落腳,因為下了部隊的丈夫和好友的丈夫覺得,要離蔣委員長距離近一點,這樣政府說要回家鄉的時候才能緊緊跟著。昇平世代的現在,我們很難...

顯示全部內容

|