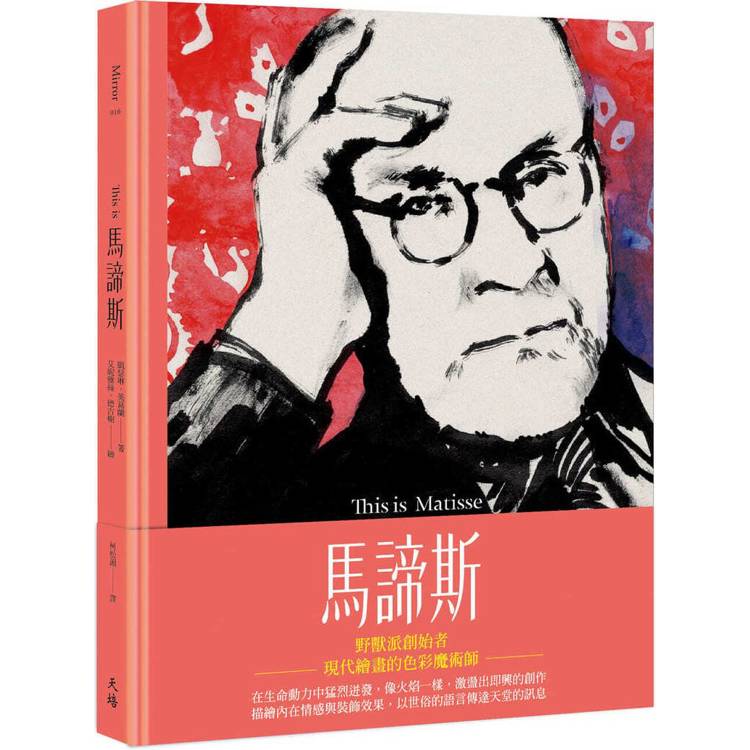

「我總是盡量藏起我的努力,希望作品中自然蕩漾著春光的輕盈愉悅,不讓人察覺我為此所耗費的力氣。」——亨利.馬諦斯

馬諦斯成為藝術家,是偶然也是必然。原本學習法律的他,意外收到禮物油畫工具組,讓他「像頭野獸猛地撲向心愛的事物」,而他細膩體驗人生的方式,會注意一般人忽略的事物,再以大膽、鮮豔的線條與色彩,創作出濃烈、輕盈、和諧並存的作品,往往充滿強大的力量。他深受印象派吸引,極愛塞尚的作品,卻成為野獸派先驅,在藝術圈裡掀起現代主義的巨浪。除了油畫,他也創作雕刻、剪紙、織品等等多樣性媒材。

對馬諦斯而言,「作品能療癒一切」,而直到生命的盡頭他都沒有停止創作。在去世前一天,他看見莉迪亞走過房間,她才剛洗過澡,用毛巾盤起了頭髮。他跟她要來紙筆,把她的樣子畫了下來。看著他人生的最後一幅圖,他說:「這可以。」

馬諦斯最後的作品帶有無法預測的玩興,極妙的輕盈感,而這也是貫徹他創作生涯最重要的主旨。

本書特色

★ 綜觀二十世紀野獸派創始人、現代主義大師馬諦斯的生平與作品。

★ 八十頁文字與插畫,使讀者更迅速掌握馬諦斯的藝術特色、成就與重要作品賞析。

★ 國際知名插畫家繪製的插畫,細緻呈現藝術家的精采生活圖像。