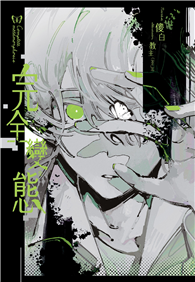

比爾.蓋茲

是無私的慈善家還是權力掮客?!

為你揭開不為人知的蓋茲和蓋茲基金會

一種危險不受約束的權力模式

已悄悄危及民主

《紐約時報》編輯選書

全球已授權發行10種語言

是無私的慈善家還是權力掮客?!

為你揭開不為人知的蓋茲和蓋茲基金會

一種危險不受約束的權力模式

已悄悄危及民主

《紐約時報》編輯選書

全球已授權發行10種語言

◆比爾·蓋茲真的改變了世界,還是只是改變了我們看待他的方式?

◆一場關於金錢、權力與政治影響力的真相揭露與思論

比爾.蓋茲常在媒體前以充滿使命感的方式描述慈善事業,成功將自己從科技界的惡棍改造成世界上最受仰慕的人之一。即使近年的離婚訴訟和不當行為指控損害了他的公眾形象,然而,蓋茲基金會因投入巨資在世界各地拯救生命而廣被頌讚,世人因此假定它是真的力行慈善。

作者蒂姆.施瓦布查訪多年證明,其實蓋茲仍是他在微軟時的那樣—一個恃強凌弱並自以為義的壟斷者,一心想把自己的想法、解決方案和領導力強加於他人。究其本質,蓋茲不是無私的慈善家,而是一個權力掮客和聰明的工程師,創造出一種新方法,將驚人的財富轉化為巨大的政治影響力,還使我們相信,我們應該為他取得權力喝彩,而非質疑。

長期以來,世界上最強大(和最隱祕)的慈善組織蓋茲基金會一直被眩目的光環籠罩,導致公眾無法有效監督。本書穿透表象,揭露蓋茲如何動用巨資取得對公共政策、私營市場、科學研究和新聞媒體的驚人控制權。無論是在美國推動新的教育標準、在印度推動醫療改革、在冠狀病毒大流行期間推動全球疫苗政策,還是在非洲推動西方工業化農業,蓋茲魯莽的社會實驗都已證明是不民主且無效的。在許多地方,比爾.蓋茲正在傷害他聲稱要幫助的人。

我們必須正視利用金錢干預政治的問題,因蓋茲基金會造成的問題,嚴重性不亞於匿名政治獻金或大企業的政治遊說。這是一種危險而不受約束的權力模式,已逐漸危及民主,需要我們積極關注。

本書特色

1.揭開鎂光燈與掌聲背後的比爾.蓋茲真面目

從微軟創立初期,蓋茲與保羅.艾倫的合作中多次重申自身主導地位,無論是股權分配還是公司營運。他的行為反映出不僅想勝過對手,甚至要完全掌控一切的個性特質,即便在推動蓋茲基金會業務時依然如此。

2.全面解讀蓋茲基金會及其矛盾

蓋茲基金會自成立以來,致力於解決全球公共衛生、教育和農業問題,並聲稱拯救生命的使命。然而,基金會運作模式常被批評為過度集中權力,忽略受助者的真實需求。然而因其資助範圍廣泛,學界與輿論界出現「比爾寒蟬」現象—許多人因擔憂失去資助而不敢公開評論,在在凸顯蓋茲慈善模式的矛盾:雖標榜透明與問責,但實際上卻缺乏外部監督的重大矛盾。

3.提出重新審視富豪慈善模式的重要性

蓋茲基金會開啟富豪慈善的新時代,反映出超級富豪如何利用私人財富影響全球政策的新議題。蓋茲基金會的運作雖帶來一些正面影響,卻衝擊既有權力結構、壓制反對聲音以及阻礙真正的系統性改革,全球需要一種更具包容性和可問責的慈善模式,避免將權力過度集中於少數富豪手中。

名人推薦

江魔 奸的好人系列作家

范世平 國立台灣師範大學東亞學系教授

游庭皓 財經直播主

顏擇雅 作家、出版人

各界好評

在新自由主義革命的第一階段,我們減稅、鼓勵科技壟斷、放鬆各種管制,並培養出一群世上前所未有的億萬富翁。隨著我們學會熱愛這種種變化(因為那些億萬富翁看來是在我們這個可悲的私有化世界裡積極行善的好人),第二階段就會到來。但是,多虧蒂姆.施瓦布對蓋茲基金會的辛辣揭露,暴富合理化的那一天可能永遠不會到來。請閱讀本書並認清這個殘酷的事實:那個世人喜愛的億萬富翁一點也不利他。──湯瑪斯.法蘭克(Thomas Frank),《堪薩斯州怎麼了?》(What's the Matter with Kansas?)的作者

蒂姆.施瓦布寫出對比爾.蓋茲這個惡霸慈善家的權威批判。施瓦布利用蓋茲的案例,講述一個根據仔細研究、引人入勝的故事,提出令人不安的權力慈善(power-philanthropy)難以問責的問題。──羅伯.庫特納(Robert Kuttner),《美國展望》雜誌(The American Prospect)共創始人暨共同總編輯

與其說這是一個壞人的故事,不如說它闡明了這個道理:任何人──無論他多聰明或富有──都無法利用金錢和科技,由上而下地解決世界的問題。本書有理有據、引人入勝的講述比爾.蓋茲如何嘗試利用命令拯救世界,清楚說明了大慈善(Big Philanthropy)的問題在於隨之而來的大傲慢。──道格拉斯.洛西可夫(Douglas Rushkoff),《富者生存》(Survival of the Richest)的作者

在這本精闢透徹的書中,施瓦布敢於直面社會長期忽視的一個問題:公共衛生、教育和科學方面的政策,應該由一個行事隱祕、無需問責的億萬富翁主宰嗎?作者無畏地交出了我們迫切需要的答案。──索尼婭.沙阿(Sonia Shah),《下一場大遷徙》(The Next Great Migration)的作者

蒂姆.施瓦布追蹤金流,揭露這個事實:一個人如果積累了驚人的財富和極大的權力,就真的可以對世界各地的政府發號施令。本書告訴我們這種情況出現時會發生什麼事。施瓦布以高超的技巧和巨大的勇氣(考慮到蓋茲影響力之廣)拉開了帷幕,交出扒糞新聞的一部經典著作。──古騰普蘭(D. D. Guttenplan),《國家》雜誌(The Nation)總編輯