一相無相分第九

「須菩提,於意云何?須陀洹能作是念,我得須陀洹果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?須陀洹名為入流,而無所入,不入色聲香味觸法,是名須陀洹。」「須菩提,於意云何?斯陀含能作是念,我得斯陀含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?斯陀含名一

往來,而實無往來,是名斯陀含。」「須菩提,於意云何?阿那含能作是念,我得阿那含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?阿那含名為不來,而實無不來,是故名阿那含。」「須菩提,於意云何?阿羅漢能作是念,我得阿羅漢道不?」須菩提言:「不也,世尊。

何以故?實無有法名阿羅漢。世尊,若阿羅漢作是念,我得阿羅漢道,即為著我、人、眾生、壽者。世尊,佛說我得無諍三昧,人中最為第一,是第一離欲阿羅漢。

世尊,我不作是念,我是離欲阿羅漢。世尊,我若作是念,我得阿羅漢道,世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者,以須菩提實無所行而名須菩提,是樂阿蘭那行。」

佛法稱為不二法,意思就是心外無法、法外無心,心就是法、法就是心。心之外沒有另外的世界,心就是整個世界。心在哪裡,世界在哪裡、法在哪裡、業在哪裡、緣在哪裡。從初果、二果、三果、四果,到成菩薩、成佛,都必須依據佛法不二的理去修行。如果認為心之外有法、認為有外境,被外境吸引而起念,起的念就是妄分別的念,就有輪迴,無法成聖成道。

前面經文講「所謂佛法者,即非佛法」,就是先建立佛法是不二法的知見,再來講落實這個知見的人的修證是如何,所以接著是:「須菩提,於意云何?須陀洹能做是念,我得須陀洹果不?」佛問須菩提:證到初果的人能不能說「我得到須陀洹果」?須菩提言:「不也,世尊。」須菩提就回答:不可以。「何以故?須陀洹名為入流,而無所入,不入色聲香味觸

法,是名須陀洹。」

須陀洹就是初果,稱為入流,初入聖人之流。證初果是什麼境界?心外無法,已經契入清淨本心,知道沒有心外之法可以執著,達到無我的境界,已經破我執、破見惑,已經降伏粗的煩惱,但是還有細的煩惱在,心還不是最清淨圓滿。入流就是入到清淨心起作用的因緣,而不是入到心所起的作用當中,就不會隨著作用而流轉,所以講初果是不入色聲香味觸法,也就是不會入到塵境。因為知道心外無法,一切法入到心當中,就不會去攀緣外境。

一般而言,入流就是破我執、破見惑。我執就是認為有一個「我」可以執取外面的東西,認為心之外有境界,心、法是分開,佛、法是分開,是二元、能所的境界。佛法是不二法,法不離佛、佛不離法,佛法不二;心就是境、境就是心,心境不二。證初果就能夠契入這個道理,因為我執破掉,真空的心無我,沒有一個「我」能夠入到塵境當中,就不會認為有外境可以執著。因為知道沒有自己之外的法,就「不入色聲香味觸法」,沒有一個「我」去聞香、去看色塵境界。「不入」不是什麼都沒有,是不二的意思,所以前面的經文沒有講一切法空,而是講:「一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法,皆從此經出。須菩提,所謂佛法者,即非佛法。」佛法不二,體相用一如。

佛、法是一如,佛是真空的心體,法是真空心所起的相用。心體沒有形相,從真空的心起作用呈現出相,相不離真空,就是無相之相。無相之相的意思就是沒有執著相的「我」,相依據真空而現,無相之相不是有也不是無,說有就落到有邊、就有能所,說無就落入斷滅。無相之相就是實相,因為心是真空、無我,當下的一切法就是自己,也就是沒有心之外的法。如果認為心之外有法,再起念去執著心生出來的法,就是頭上安頭,就隨著境界變異、流轉。

修行的第一個目標就是入流,也就是心不往外面看,知道心就是法、法就是心,佛、法不能分,心、境不能分,不隨著心所呈現的法而流轉。入流就證初果。證到初果的人不能執著「我證到須陀洹果」,就是不能執著證初果的這個因緣,否則就是心往外流,是能所的境界,就不是真正證到須陀洹果。無我才能夠無所入,沒有一個「我」可以入到塵境當中。既然無我,怎麼會認為「我證到須陀洹果」?入流就是不被境所牽,必須契入本性的真空,不隨外境流轉,才有入聖之流的因緣,所以「須陀洹名為入流,而無所入,不入色聲香味觸法,是名須陀洹。」

「須菩提,於意云何?斯陀含能作是念,我得斯陀含果不?」斯陀含果就是二果。既然不能執著證初果,當然也不能執著證二果、三果、四果、菩薩果、佛果。那麼為什麼佛還要從初果講到二果、三果、四果呢?這是一種熏修。凡夫必須慢慢降伏、斷除心當中的執著,所以佛很慈悲地一再引導。禪宗祖師講:「千種言,萬般解,只要教君長不昧。」不昧什麼?不昧本性,就是不違背本性,要安住在本性當中。

證初果就是我執破掉,心開始有安住的地方,但是由於心還有習氣執著,遇到一些因緣時心還是不能安住,起念還是會引發生死。但是初果羅漢已經不再起會造三途惡道業的念,所以在天上人間往返七次就證四果羅漢。天上人間往返七次的意思就是習氣慢慢化掉,並不一定是天上人間往返七次就證四果羅漢。同樣是初果羅漢,當中還是有不同的階位和因緣,福德智慧有所差異,就好像人和人之間也有很多差異。證初果之後的修行就是要時刻安住在入流的境界,繼續破執著、破思惑,乃至於破法塵境界,慢慢把習氣化掉。如果起了煩惱念、執著念、生死念,就要馬上轉過來。不怕念起,只怕覺遲。

證二果的聖人只要有執著的念頭起來、只要被境界吸引,這一念迷,馬上就能夠覺照,回到清淨本心,轉成悟的境界,所以稱為「一往來」。習氣的念頭會引發生死,但是二果聖人只會有出去、再回來的一個念,所以天上人間來回一次就證到四果羅漢。二果羅漢在某些因緣裡,習氣還是會起作用而引發生死,就還要斷掉更細的煩惱、惑。

二果羅漢和三果羅漢已經開始斷掉對事相執著的習氣,就是對法塵境界的執著,也就是思惑。初果要斷的見惑是較粗的煩惱,二果、三果要斷的是比較微細的俱生煩惱。只要心還沒有達到究竟覺,心一起作用就會有這些煩惱,所以稱為俱生。能夠安住在無我的覺性才可能察覺俱生煩惱,也才能用光明的覺性破掉俱生煩惱,所以二果、三果才可能破掉、斷掉這樣

的惑。二果開始斷思惑,但是還有一些俱生的疑惑,所以要安住心的空覺,繼續化掉這些執著、惑。

須菩提言:「不也,世尊。何以故?斯陀含名一往來,而實無往來,是名斯陀含。」證到二果還是無我的境界,所以證二果的人不能說「我證二果」,因為這樣是心外求法,心沒有安住。真空的心是什麼名都不能安它,它不是初果、二果、三果、四果,也不是菩薩、佛,叫它什麼都不是。

為什麼「斯陀含名一往來,而實無往來」?究竟而言,不論迷或悟,心時刻在,不隨境界流轉,所以講實無往來。眾生迷失清淨本心,執著相,所以有輪迴。證初果入流就已經有安住的地方,二果聖人更是時刻安住在悟的境界,縱使在某些因緣會因為過去的習氣引發出微細的、俱生的惑,只要迷的念頭一起,就馬上察覺,前念迷,後念就悟了,所以「實無往來,是名斯陀含」。

「須菩提,於意云何?阿那含能作是念,我得阿那含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?阿那含名為不來,而實無不來,是故名阿那含。」阿那含就是三果,又稱不來果,就是有地方安住,但是還是有一個「住」的因緣,不像四果完全達到無住。從證初果開始入流,只要能夠安住在空覺當中,不隨境轉、不隨相轉,就不再引發生死。三果雖然已經不隨

相轉,但是還有一個離相、安住的念。如果證四果,就連這個安住的念都沒有了,時刻是覺,心真正達到自在、無住。三果聖人是「不來」,就是安住堅定,已經安住很深了。

「須陀洹名為入流,而無所入」;「斯陀含名一往來,而實無往來」;「阿那含名為不來,而實無不來」,這就說明一個人縱使起的念是染污的念、輪迴的念,心還是污染不得,始終都在。本性是真空,真空怎麼會流轉?所以入流而無所入、一往來而實無往來、不來而實無不來,都是指心本然的清淨、本然的空。有人會有疑問:「什麼是清淨心?」清淨心就是真空、無我的心,真空、無我的心能夠起一切作用、現一切相。因為心是真空,所以不染著。因為不染著,所以是清淨。

「須菩提,於意云何?阿羅漢能作是念,我得阿羅漢道不?」阿羅漢能不能起「我得阿羅漢道」這樣的念?初果、二果、三果是「果中行因」,就是已經證果,已經契入清淨本心,繼續練習安住清淨本心、離相,離相就是行因。但是初果、二果、三果屬於見道位或是修道位,大道還沒有真正現前。必須證四果阿羅漢,真實斷掉我執,心達到解脫,往來盡了,才是真實的道現前。前面經文的初果、二果、三果都是用「果」,而這裡講阿羅漢「道」,因為證四果阿羅漢就是成道了,道時刻現前,也就是真如自性時刻現前,真正呈現出心的本來面目,已經離開輪迴了。

阿羅漢當然不能說「我得阿羅漢道」,這樣是有所取,就是有「我」,就和道不相應。所以須菩提言:「不也,世尊。何以故?實無有法名阿羅漢。世尊,若阿羅漢作是念,我得阿羅漢道,即為著我、人、眾生、壽者。」道就是心本具的性德,回到本性就是入道,時刻安住本性就是成道。大乘講的四果阿羅漢就是安住本性成就了,已經沒有往來的意了,能夠時刻顯現心本具的性德,就是時刻安住本性而無安住的念。因為不會往外面去取去得,自然不會覺得

「我得阿羅漢道」。

心時刻在,依心來看就沒有過去、現在、未來,只有當下。當心有執著,以執著為絕對座標去分析比較,就有過去、現在、未來的分別。但是本性是真空、無我、清淨,時刻是當下,即做即了,所以「實無有法」,內無我,外無相。「實無有法」的意思不是偏空,是內契清淨真如,真如是空、無我,所以內無我;外不攀緣,不分別境界,所以外無相。雖然是無我、無相,心起作用就感應出果報,因果宛然於心,這才是實相,才是真空妙有,才是真正的道。

心性本空,一切法唯心所現,一切法也是空,但是作用宛然、因果宛然。不論凡夫或聖人,都不離開因果。因果是心本具的性德,沒有人能改變,佛也不能改變。聖人是依據真空、清淨、無我的心起作用,感應出清淨果、聖人果。凡夫依據我執無明遮障的心起念,感應出煩惱果、六道果。所以如果執著果報,認為「我證果」,就不是聖人。

「世尊,佛說我得無諍三昧,人中最為第一。」《華嚴經》云:「有諍說生死,無諍即涅槃。」「諍」是諍論,心一下子起念頭要、一下子不要、一下子生氣、一下子不生氣……,心不平靜、不協調,心不能安住、作主,就是有諍。「有諍說生死」,不是直接從真空心起作用,而是心透過執著無明起作用,心不能作主,起作用無法即做即了,就有生死。「無諍即

涅槃」,無諍就是涅槃,因為達到空有一如的境界,沒有內外,如是。

一切作用、現象從心起,如果只認識作用,心隨著作用、現象起伏,就是眾生境界,生命就無法安住。凡夫長久以來依習氣執著起作用,又攀緣作用所相應的境界而再起念,就更加深習氣執著,這樣不斷隨著境界流轉、生滅、煩惱,不知道歸元,就像《六祖壇經》講的:「波波度一生,到頭還自懊。」一個又一個的念頭就像波浪,起善念就把自己推向善,起惡念就把自己推向惡,心隨著執著外境的念、分割實相的念起伏,就這樣度過一生。

要找到心的和諧就必須歸元,也就是要回到一切念、一切作用的源頭,清淨本心。回到清淨本心,安住心本具的空覺,就能夠自在起作用,並且當下銷歸自性,就能夠統一、和諧,就達到無諍。「無諍三昧」就是離開煩惱障,離開三昧的障。羅漢就是要殺賊,心外求法的念就是家賊,殺賊就是心安住、不心外求法的意思。心生出一切法,如果再起念去攀緣心生出的法,就像一個賊要偷自己家裡的東西。當念頭、作用都能夠回到清淨本心,心時刻安住,就證到無諍三昧,因為沒有衝突矛盾。

「佛說我得無諍三昧,人中最為第一」,佛說須菩提證得無諍三昧,是所有人當中最高的,「是第一離欲阿羅漢」。他是離開什麼欲?心外求法的欲。「世尊,我不作是念,我是離欲阿羅漢。」證到阿羅漢道的聖人當然不會作是念,因為已經不會求心外之法。「世尊,我若作是念,我得阿羅漢道」,如果這麼想,就是落到相對,當然是不可能證阿羅漢道。證到果位就是本性現前,本性是無我,那麼是誰得阿羅漢道?本性得。本性本空,所以不能得當中這麼得,不能說當中這麼說。

如果須菩提認為自己得阿羅漢道,「世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者」,阿蘭那行者就是修寂靜行的人。心起作用,當下起的作用、現象就消失,相去不留痕,心不會留下任何痕跡,所以心最寂靜。心起作用有因果,但是心不會執著這個作用、因果,因為本性是空、無我。所以寂靜就是無所執的意思,本性就是寂靜。修寂靜行不是去修寂靜,而是顯現出本性。能夠了解本性的理,按照本性的理做,隨時呈現出本性的理,就是阿蘭那行者。「以須菩提實無所行」,須菩提就是空生,本性本空,作用從真空本性當中起出來,所以實無行者;「而名須菩提,是樂阿蘭那行」,就是已經呈現出本性,真正依照本性本空的道理去用功精進。

| FindBook |

有 5 項符合

禪解金剛經的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 331 |

宗教命理 |

$ 332 |

中文書 |

$ 332 |

心經/金剛經 |

$ 332 |

📌宗教79折起 |

$ 378 |

心經/金剛經 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

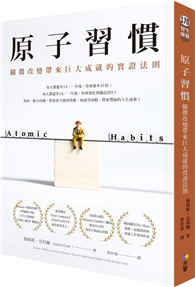

圖書名稱:禪解金剛經

渴望頓悟?《禪解金剛經》以禪宗智慧直指《金剛經》核心,破除迷障,開啟內在般若。讀懂此經,超越生死,成就無量功德。立即入手,踏上覺醒之路!

本書乃以禪宗的觀點來闡述金剛經,希望本書能夠有助於學人理解並實踐經中義理,破三心四相、現實相,進而行菩薩道自覺覺他、圓滿佛道,願與諸學人共勉之。

作者簡介:

釋妙參

毗盧禪寺住持妙參和尚對禪宗本質有深刻領悟,發願將以禪宗心法教導的智慧,藉助現代知識的詮釋方式,把普世真理傳播到世界每個角落,為十方往來的眾生開創一條通往智慧與光明的普世大道。

章節試閱

一相無相分第九

「須菩提,於意云何?須陀洹能作是念,我得須陀洹果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?須陀洹名為入流,而無所入,不入色聲香味觸法,是名須陀洹。」「須菩提,於意云何?斯陀含能作是念,我得斯陀含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?斯陀含名一

往來,而實無往來,是名斯陀含。」「須菩提,於意云何?阿那含能作是念,我得阿那含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?阿那含名為不來,而實無不來,是故名阿那含。」「須菩提,於意云何?阿羅漢能作是念,我得阿羅漢道不?」須菩提言:「不也,世尊。

何...

「須菩提,於意云何?須陀洹能作是念,我得須陀洹果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?須陀洹名為入流,而無所入,不入色聲香味觸法,是名須陀洹。」「須菩提,於意云何?斯陀含能作是念,我得斯陀含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?斯陀含名一

往來,而實無往來,是名斯陀含。」「須菩提,於意云何?阿那含能作是念,我得阿那含果不?」須菩提言:「不也,世尊。何以故?阿那含名為不來,而實無不來,是故名阿那含。」「須菩提,於意云何?阿羅漢能作是念,我得阿羅漢道不?」須菩提言:「不也,世尊。

何...

顯示全部內容

作者序

自序

金剛般若非外來,三心四相當下開,

此岸彼岸本不二,實相無相真心該。

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》。因佛弟子須菩提啟請釋迦牟尼佛開示:「善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,云何應住?云何降伏其心?」佛乃為大眾說此一甚深般若法門。此經名為「金剛般若波羅蜜」,就是用金剛鑽的光明堅利性質來形容般若。般若為眾生本具佛性所含最高的、第一義諦的、能顯實相的智慧,「波羅蜜」意為「到彼岸」,當般若智慧現前,就從生滅、妄想的這一岸到達不生滅、實相的這一岸,此時此岸與彼岸不二。

《金剛經》是大乘佛法當中...

金剛般若非外來,三心四相當下開,

此岸彼岸本不二,實相無相真心該。

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》。因佛弟子須菩提啟請釋迦牟尼佛開示:「善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,云何應住?云何降伏其心?」佛乃為大眾說此一甚深般若法門。此經名為「金剛般若波羅蜜」,就是用金剛鑽的光明堅利性質來形容般若。般若為眾生本具佛性所含最高的、第一義諦的、能顯實相的智慧,「波羅蜜」意為「到彼岸」,當般若智慧現前,就從生滅、妄想的這一岸到達不生滅、實相的這一岸,此時此岸與彼岸不二。

《金剛經》是大乘佛法當中...

顯示全部內容

目錄

自序/2

釋經題/9

法會因由分第一/23

善現啟請分第二/48

大乘正宗分第三/62

妙行無住分第四/77

如理實見分第五/87

正信希有分第六/100

無得無說分第七/120

依法出生分第八/129

一相無相分第九/138

莊嚴淨土分第十/151

無為福勝分第十一/169

尊重正教分第十二/174

如法受持分第十三/180

離相寂滅分第十四/189

持經功德分第十五/218

能淨業障分第十六/224

究竟無我分第十七/236

一體同觀分第十八/253

法界通化分第十九/261

離色離相分第二十/267

非說所說分第二十一/276

無法可得分第二十二/282

淨心行善分第二十三/...

釋經題/9

法會因由分第一/23

善現啟請分第二/48

大乘正宗分第三/62

妙行無住分第四/77

如理實見分第五/87

正信希有分第六/100

無得無說分第七/120

依法出生分第八/129

一相無相分第九/138

莊嚴淨土分第十/151

無為福勝分第十一/169

尊重正教分第十二/174

如法受持分第十三/180

離相寂滅分第十四/189

持經功德分第十五/218

能淨業障分第十六/224

究竟無我分第十七/236

一體同觀分第十八/253

法界通化分第十九/261

離色離相分第二十/267

非說所說分第二十一/276

無法可得分第二十二/282

淨心行善分第二十三/...

顯示全部內容

|