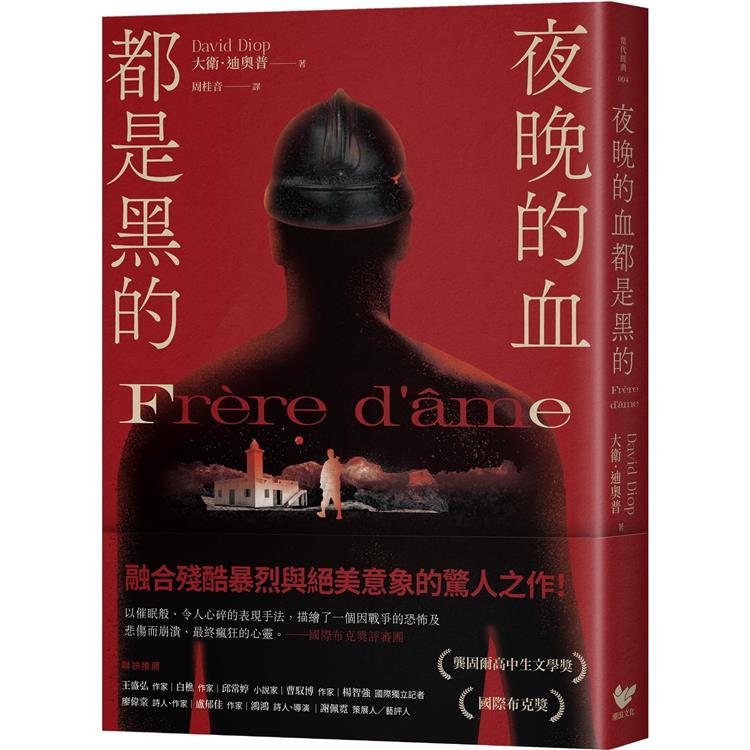

戰爭,如何將一個人變成靈魂吞噬者?

以催眠般、令人心碎的表現手法,

描繪了一個因戰爭的恐怖及悲傷而崩潰、最終瘋狂的心靈。

——國際布克獎評審團

融合殘酷暴烈與絕美意象的天才之作!

榮獲國際布克獎,龔固爾高中生文學獎,洛杉磯時報小說類圖書獎

入圍都柏林文學獎決選及法國多項文學大獎

★法國銷售逾二十萬冊★全球授權逾三十種語言

★歐巴馬年度最愛好書之一

★衛報年度選書

★華爾街日報秋季選書

★影音俱樂部年度選書

★星期日泰晤士報年度最佳圖書

以神之實,我知道,我懂了,阿爾法在他的健壯身軀裡面,為我留了一個位置,這是基於友誼,也基於同情。我知道,我懂了,我死去的那個夜晚,我在無人地帶最幽祕處對他發出的第一道祈求,他有聽進去。因為我不想在一片無名的大地之下,孤零零地,待在一個哪裡都不是的地方。以神之實,我向你發誓,我想到我們,從今而後,他就是我,我就是他。——《夜晚的血都是黑的》

出生於法國巴黎,成長於塞內加爾的大衛.迪奧普,是法國知名小說家與學者,專長領域為十八世紀法國與非洲法語文學,如今在大學教授法國文學和藝術。本書是他的第二部小說,在法國出版當年即問鼎多項法國文學獎,榮獲龔固爾高中生文學獎。法文原版書名「Frère d'âme」直譯為「靈魂兄弟」,英語版發行時則取書中一句「夜晚的血都是黑的」做為書名,讓這位作家的首部英語譯作一舉擒下當年的國際布克獎,並獲洛杉磯時報小說類圖書獎,入圍都柏林文學獎決選。

做為大衛.迪奧普首部進軍英語國度之作,故事以第一次世界大戰為背景,描述了戰爭現場的殘酷及遺留下的創傷。作家的文筆優美而又魔幻,充滿詩歌的韻律,意象卻悚然而暴烈。故事描述主人翁阿爾法與摯友一同上戰場,摯友受重傷而懇求他殺死自己,以免遭受漫長而痛苦的死亡過程。阿爾法無法親手取去摯友性命,最終卻將死亡陰影變成了殘忍的殺戮。他決定為摯友報仇而開始了一個可怕的儀式:每天晚上,他都會偷偷越過敵人的防線,謀殺藍眼睛的敵軍士兵,且毫髮無傷地帶著敵軍斷手返回基地。他在殺人時會唸著「以神之實」般的咒語,看似給自己勇氣復仇,卻也突顯他逐漸瘋狂的精神狀態。起初他的戰友們表示欽佩,但當他帶回第七隻斷手,戰友們開始感到懼怕,謠傳他不是英雄,而是一個噬魂者。長官將他調離戰地至醫院休養,他卻陷入與摯友的回憶,最終邁向崩潰邊緣……

大衛.迪奧普的文字優美而詩意,對於殘忍殺戮戰場的近距離描述讓人不忍直視,而在處理主人翁面對摯友死去時的自責、戰爭的荒謬、內心的變化亦有驚人描寫。主人翁一手執刀一手持槍的意象,猶如對種族問題的無聲吶喊。書末神來一筆的安排重擊人心,更如同透過文學詰問人性、以魔幻情境傳達出共同體般的情感。

本書特色

●以詩歌般抒情的文字描述戰爭造成的創傷及影響,意象暴烈絕美。

●從第一人稱講述法國一戰時期裡的非洲士兵心境,有別於傳統歐美白人敘事的主流視野。

●故事同時直面殘酷戰事及少年友誼,情感強烈動人。

得獎紀錄

●首位榮獲國際布克獎的法國作家

●榮獲國際布克獎、龔固爾高中生文學獎、洛杉磯時報小說類圖書獎

●入圍都柏林文學獎決選及法國多項文學大獎

聯袂推薦

王盛弘(作家)

白樵(作家)

邱常婷(小說家)

曹馭博(作家)

楊智強(國際獨立記者 )

廖偉棠(詩人、作家)

盧郁佳(作家)

鴻鴻(詩人、導演 )

謝佩霓(策展人/藝評人 )

各界好評

該如何拼裝,並喚醒一具黑皮膚的,飽受殖民主義撕裂的軀體?那得按照巫術儀軌調度縱橫雙軸線符號:關於氏族徽章、惡眼詛咒、河神川澤神苗稼神等自然崇拜宗教面向;佐以經濟干預、外籍傭兵、跨國戰爭與階級流動可能的政治面向方能抵達。祭司大衛・迪奧普口禱非洲關鍵字,以鋒利如刀之筆,action painting式潑灑,割刺整片獻予父執輩祖靈的黑血洶湧。拼裝後的軀體復活,左手持步槍,右手拿刀。他尖叫抖顫,在愛與死亡間衝鋒陷陣,只為奔向殖民者身後,所有傷口、體液與壕溝長夜積累以來的另一種解脫,並且不再恐懼。——作家/白樵

無力者的反抗就是同化,代替加害者,對自己進行更徹底的掠奪,以此復仇。《夜晚的血都是黑的》寫出了這樣被徹底壓垮的一個人,是在德法為爭奪非洲殖民地開戰時,為法軍打仗的塞內加爾士兵,他以服從為傲,服從到連同袍、上級都怕,於是他覺得贏了。他自豪於男子氣概,一邊冷眼看穿法國殖民政府挑起男子氣概競賽、引誘非洲士兵爭相上戰場送命,也悔恨自己挑起男子氣概競賽害拜把兄弟送命;一邊自己也為奪回男子氣概而粉身碎骨不顧一切。荒謬且真實。男子氣概是多麼脆弱,奪走它是多麼容易,因為它只存在於虛假的讚美和卑鄙的挑釁中,是魔術師為了讓觀眾拚盡所有把它搶回來而創造的假象。本書精采呈現了無路可出的心理迷宮,無論他怎麼突圍,都只有剝奪感長存,其餘都因而灰飛煙滅。本書固然殘暴又色情,但若只把它當成娛樂爽片享受,而無視主角活埋其中的卑微困境,那也就向男子氣概簽下了借據。——作家/盧郁佳

以催眠般、令人心碎的表現手法,描繪了一個因戰爭的恐怖及悲傷而崩潰、最終瘋狂的心靈。——國際布克獎評審團

大衛.迪奧普這本著作,是對戰爭罪惡的中肯反思,更是對人類靈魂的深刻探索。——諾貝爾文學獎得主/勒.克萊喬(Jean-Marie Gustave Le Clézio)

這本書是對戰爭、種族、男子氣概和殖民主義的無情呈現。最重要的是,迪奧普這部簡短、精悍而銳利的小說,發自內心、戲劇化地呈現了人性與非人性,將如何永遠交織糾纏在一起。——普立茲小說獎得主/阮越清

憑藉著天真的、口述的風格,以及咒語般的重複表達,迪奧普的小說顯然超越了傳統的戰爭小說。——法國《費加羅文學週刊》

揮之不去的、歌唱般的語言,充滿隱喻和比喻。——法國《新觀察家報》

這部小說是一個奇蹟。它以一種簡單、近乎天真卻又令人驚訝的文筆,動人細膩地講述了戰壕的悲劇。這不是戰爭小說,而是一本關於蒙田所謂的「兄弟情誼」的書。——法國《觀點》週刊

大衛.迪奧普在書中為塞內加爾步槍手豎立了一座美麗的紀念碑,並試圖恢復他們的非洲空間;以讓人傾聽他們的聲音,並理解他們。——法國《世界報》

令人著迷……迪奧普在本書寫出了戰爭的全部本質——一場恐怖而暴力的戲劇。他把他的角色帶入地獄的深處,茁壯成長……儘管這些遭遇充滿暴力且令人不安,卻被渲染得如此藝術優雅,即使是最血腥的夜晚,人們在閱讀時也會產生一種奇怪的樂趣。——美國《紐約時報》書評

驚豔優異之作!——美國國家公共廣播電台

悲慟萬分……本書透過將野蠻行為延伸至諷刺的極限以面對黑人士兵的歷史形象……迪奧普的小說中最尖銳的似乎是對黑人士兵意義的探索:西非人並肩作戰,共同悲傷。——美國《紐約書評》半月刊

如同許多最好的戰爭小說傑作,迪奧普用苦澀的諷刺來強調悲劇……偉大的美由此而生。迪奧普的句子如同潮汐一般,帶著磨損的短語不斷重複。——美國《外交政策雜誌》

一本令人驚嘆的全新傑作,講述了第一次世界大戰中兩名塞內加爾士兵的困境,提供了一個全新的視角。它還讓我們見證了天才作家的誕生……這是讓人身臨其境、欲罷不能的一本書,強烈地喚起了塹壕戰的恐怖,無情的生命損失,以及對人類靈魂造成的不可挽回的傷害……迪奧普使用發自內心的抒情語言,講述了一個關於失去與殘酷的毀滅性的故事,擴大我們對戰爭的理解,以結束所有戰爭。——美國《明星論壇報》

法國塞內加爾作家大衛.迪奧普的這本書是一部令人毛骨悚然的反戰論文,既簡潔又具有毀滅性。引起的共鳴遠遠超出地理、政治、種族和歷史細節……迪奧普將成長小說、狂熱夢想、道德故事和歷史記錄相互重疊,創造了一場極具影響力、拒絕被定義的噩夢。——美國《書架意識書評》週刊(星級評論)

單憑書名就足以推薦這部中篇小說。幸運的是,這個餘韻繞梁、不祥標題的故事——一個以抒情散文講述的黑暗故事——在大衛.迪奧普迷人且節奏感十足的小說中得到了極大體現。最重要的是,這個故事表明,當個人處於非同尋常的暴力環境中時,自我是多麼難以捉摸。——美國影音俱樂部書評

這本小說的篇幅雖短,但情感豐富,揭示了法國和塞內加爾歷史上未被報導的篇章。這其中結合了部分的民間傳說,部分存在主義的嚎叫,還有如詩般的散文。——美國柯克斯評論(星級評論)

如同音樂般的韻律,卻令人痛心。小說的結尾卻轉向了一個非比尋常的偉大結局。迪奧普的這部小說滾燙尖銳、令人著迷、卻又不安。強烈推薦。——美國圖書館雜誌(星級評論)

令人痛心的傑作。——美國出版商周刊

強大的原創……堅定不移地探索戰爭可能引發的瘋狂,迪奧普的小說是非凡之作。——英國《泰晤士報》

這位國際布克獎得主講述了一個精采紛呈、變化無常的故事……開篇章節便以一種嶄新卻又黑暗的光芒重新演繹了暴力,值得一再細讀。高度原創。——英國《觀察家報》

迪奧普以抒情的語言傳達了戰時創傷對一個困惑青年的巨大影響。——英國《經濟學人》

令人心碎,極度詩意……本書講述了一個法國歷史中可悲地缺席的故事——關於第一次世界大戰在法國戰壕中作戰的非洲軍隊的內心生活。——英國《衛報》

迪奧普以優雅的簡潔展現了一個勇敢與瘋狂、謀殺與戰爭之間沒有明確界限的世界;最忠誠的殺手將被授予十字勳章。主人翁最後為了朋友之死試圖贖罪而做出的轉變,出乎意料、充滿詩意——同時也令人不寒而慄。——英國《旁觀者》週刊