科幻「黃金時代」最神秘的作家

史稱「滲透顛覆教戰手冊」的典範

一隻黃蜂就能夠顛覆一整個星球

一九五○年代的科幻傳奇經典在八十年後更怵目驚心

啟發我們的想像,如果極權國家要滲透自由民主世界

他們最可怕的武器會是什麼?是暗殺、爆破……

還是用假消息瓦解民心、滲透國會毀滅民主……

第二次世界大戰期間,英國海軍情報部門有一個神秘的「XX小組」,招攬特殊人才構思各種匪夷所思的策略,用來顛覆各個軸心國。

所謂的特殊人才,就是小說家,其中一個就是著名的伊恩佛萊明(Ian Fleming)。佛萊明隸屬於歐洲小組,他的構想有一部分真的被採用,不過也有些構想因為難以執行,後來就被他寫成了一系列「007」小說。

另一個小說家,就是艾瑞克法蘭克羅素,他負責遠東小組,準備對付日本人,但日本離英國太遠,威脅遠不如德國,所以他的構想都沒被採用。於是,戰爭結束十年後,他把當年的構想寫成了《黃蜂》。

地球與天狼星聯盟的戰爭已經持續將近一年,卻始終無法徹底戰勝。地球人的科技比天狼星聯盟先進,但天狼星的人口和資源比地球多十二倍,如果戰爭再拖下去,對地球非常不利。地球當局為了扭轉這種劣勢,決定徵召一名特務滲透進敵人的星球進行心理作戰,徹底瓦解敵軍的武力。

這位特務名叫莫瑞,是在天狼星出生的地球人,通曉天狼星語,是這項任務的絕佳人選。

徵召當天,情報部主管拿出一疊文件給莫瑞看。那是幾篇新聞報導。

第一篇報導的內容是發生在羅馬尼亞的一件惡作劇。有個人站在馬路上出神的看著天空,偶爾發出驚嘆說:「藍色的火焰!」很多人感到好奇,也站到他旁邊看。於是人群越聚越多,最後變成人山人海。警察拚命想驅散人群,但結果卻適得其反。記者趕到現場大肆報導,恐慌蔓延的範圍高達五百平方公里,但最初引發事件的人卻很識相,早就悄悄溜走了。

第二篇報導的內容是兩個殺人犯逃獄,偷了一輛車開了將近一千公里之後就被逮捕,重獲自由的時間只有短短十四個小時。

第三篇報導詳細描述了一場車禍,三人當場死亡,唯一的倖存者身受重傷,九個小時後也死了。

這些報導看似無關緊要,卻是整個行動的精髓。

在第一篇報導裡,那個羅馬尼亞人什麼都沒做,就只是盯著天空喃喃自語。結果政府當局竟然被他搞得雞飛狗跳。這顯示了:在某些特定的情況下,某個行動就足以造成巨大到完全不成比例的影響。

至於那兩個逃犯,他們也沒做什麼,只不過是搶了一輛車拚命開,一直開到沒油最後被逮捕。不過,在那十四個小時裡,為了追捕他們,警方的動員非常驚人,幾十架飛機直升機,一百多輛警車,數不清的電話無線電通話。而耗費的人力更可怕,除了警察,還有大批志願的民眾和國民警衛隊,加起來總共兩萬七千人,範圍遍及三個州。

最後這場車禍,重傷的人還沒斷氣之前及時說出了真相。車子高速行駛的時候,有隻黃蜂從窗口飛進來,在開車的人面前飛來飛去,結果車子就失控了。一隻黃蜂的重量還不到十五公克,比起人類,形體和力量渺小得微不足道,然而牠卻害死了四個人,把一輛巨大的汽車變成一堆廢鐵。

這些事件恰恰彰顯出滲透破壞的可怕威力。一個人就能夠顛覆一整個政府,兩個人就能夠把兩萬五千人耍得團團轉,或者,一隻小小的黃蜂就搞死了四個相對巨大的人類,連帶毀掉一台龐大的機器。也就是說,只要找對了人,而那個人在恰當的時機、恰當的地點,在牆上寫下恰當的字眼,那麼,光是用一支小小的粉筆就足以癱瘓一整個師的部隊。

因此,特務的代號就是「黃蜂」。

抵達天狼星後,莫瑞進行顛覆的第一步,就是嗅嗅當地的民意氣氛,探索這裏的輿論傾向,找出民眾的心理弱點,然後……

作者簡介:

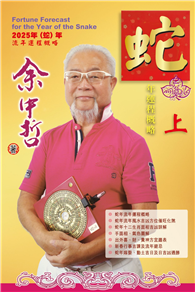

艾瑞克法蘭克羅素 Eric Frank Russell (1905-1978)

1938到1946這段期間,史稱科幻的「黃金時代」。雖然有學者認為一九五○年代才是真正的「黃金時代」,但毫無爭議的是,創造黃金時代的人,是約翰坎伯(John W. Campbell),而他主編的雜誌《驚異科幻》(Astounding Science Fiction)正是「黃金時代」的核心。艾西莫夫曾經形容約翰坎伯是「科幻小說史上最巨大的力量」。

坎伯的《驚異科幻》匯集了當時最優秀的作家,主宰了科幻小說的發展方向,將科幻小說推向前所未有的境界。許多頂尖的科幻大師都是這個時期誕生的,其中最有名的就是艾西莫夫和羅伯海萊恩(Robert A. Heinlein)。艾西莫夫是最典型的「坎伯金童」,而海萊恩則是坎伯手下的頭號大將。但令人意外的是,坎伯晚年曾經表示,他生平最愛的作家是英國的艾瑞克法蘭克羅素。

然而,如此深受坎伯器重的作家,羅素的一生卻像是一團謎。遍尋科幻史籍,有關他的生平資料少得可憐,只知道他一九○五出生於英國,父親是軍事學院的教官,經常變換駐地,所以他從小就隨著家人到處遷移,最遠甚至到過埃及,而他接受的教育也是混雜零亂。後來他當過兵,也做過許多平凡無奇的工作,像是接線生,品管員,文件起草員,製圖員,還在一家工程公司當了好幾年的技術員,而就在那幾年,一連串的機遇把他引導到科幻的世界。一九三七年,他在《驚異故事》(Astounding Stories)上發表了生平第一篇小說,後來又接連發表了幾篇,逐漸受到當時剛接任主編的約翰坎伯的賞識。一九三九年,《驚異故事》改名為《驚異科幻》,而他也發表了第一本長篇小說,從此聲名鵲起,成為「黃金時代」的頂尖作家。

生平的資料如此稀少,主要是因為他終生拒絕接受任何訪問,也從來不寫任何和自己有關的文章,因為他從小對自由就有一種根深柢固的信仰,極端重視個人隱私。

羅素的小說裏並沒有太多科學成分,他真正關注的是人的心理,人的社會,而他故事裏的冒險情節通常不是用來探索浩瀚的宇宙,而是用來探索人類深層的感情。他感興趣的,是人類內心的宇宙。另外,由於他信仰自由,注重隱私,所以小說裏展現出來的,就是對極權專制的深惡痛絕,毫不留情的冷嘲熱諷。

一九五七年的《黃蜂》(Wasp)是他生平的巔峰之作,也是科幻史上的經典。

譯者簡介:

陳宗琛

曾譯《奇風歲月》《天鵝之歌》《北與南》《妳一生的預言》《呼吸》《羊毛記》系列等作品。現為鸚鵡螺文化負責人。

章節試閱

第一章

他慢條斯理慢走進辦公室。有個人伸手指向一張椅子,於是他坐下來,不吭一聲。這陣子,他一頭霧水,總是一臉困惑,到現在已經有點受不了,很想把事情搞清楚。

有個大塊頭把他從阿拉斯加一路帶到這裡,而此刻,那大塊頭走了,輕輕關上門,辦公室裡就只剩他和那個人。那人坐在辦公桌後面打量著他,桌上有個小牌子,上面印著「威廉沃爾夫」,顯然就是那人的名字。沃爾夫的意思是狼,但那人看起來反而比較像駝鹿。

沃爾夫開口說話了,聲音沒半點起伏,口氣冰冷無情。「莫瑞先生,應該要有人向你說明一下這是怎麼回事。」他停了一下又繼續說:「放心,我會解釋。」說完又繼續盯著莫瑞,眼睛眨也不眨。

沃爾夫就這樣目不轉睛打量著他,盯了足足一分鐘,詹姆斯莫瑞被盯得得渾身不自在,感覺那一分鐘無比漫長,最後終於開口問:「什麼時候?」

「很快。」

說完沃爾夫又繼續盯著他,凌厲的眼神咄咄逼人,一張臉像硬梆梆的岩石一樣冰冷無表情,令他感覺很不舒服。

後來沃爾夫終於開口說:「請站起來好嗎?」

莫瑞乖乖站起來。

「向後轉。」

莫瑞向後轉,一臉厭煩。

「走到辦公室另一頭,再走回來。」

莫瑞乖乖走過去。

「嘖嘖!」沃爾夫咕噥了兩聲,聽不出來是高興,還是受不了。「莫瑞先生,走路的時候要弓著腿。相信我,我要求你這樣做,是鄭重其事,不是鬧著玩的。」

莫瑞儘可能分開膝蓋,走過去又走回來,那模樣彷彿在騎一匹看不見的馬。後來他坐回椅子上,口氣尖酸的說:「幹這種事,最好要有錢拿。我千里迢迢到這裡來,可不是為了要無緣無故被人當成小丑一樣擺弄。」

「拿不到錢的,一毛都沒有。」沃爾夫說。「不過,要是運氣好,你倒是可以保住小命。」

「萬一運氣不好呢?」

「那就死定了。」

「這方面,你倒是坦白得讓人受不了。」莫瑞說。

「職責所在,我非坦白不可。」說完沃爾夫又咄咄逼人的盯著他。「你可以辦得到。我相信你一定能夠勝任這項任務。」

「什麼任務?」

「等一下就會告訴你。」沃爾夫拉開抽屜,拿出一疊文件,隔著桌子遞給莫瑞。「看看這些,你就會比較明白自己面對什麼狀況。從頭到尾看一遍,這些東西和接下來的任務有關。」

莫瑞瞄瞄文件。那是打字的文稿,內容是某些新聞報導。他往後靠到椅背上,小心翼翼、慢慢看那些文件。

第一篇報導的內容是發生在羅馬尼亞的一件惡作劇。有個傢伙站在馬路上,出神的看著天空。他什麼也沒做,就只是站在那裡看天空,偶爾發出驚嘆,大聲說:「藍色的火焰!」很多人感到好奇,也站到他旁邊抬頭盯著天空。於是,人群越聚越多,最後變成人山人海,而且人越多,聚集的速度就越快。

沒多久,人群就把街道擠得水洩不通,甚至蔓延到周邊的小路上。警察拚命想驅散人群,但結果卻適得其反。有些蠢蛋甚至把消防隊叫來。人群中有些是極端歇斯底里的人,他們信誓旦旦的宣稱他們看得到、或是真的看到雲層上方有某種東西。記者和攝影師急忙趕到現場,謠言像野火燎原一樣擴散。政府甚至出動空軍去近距離觀察。恐慌蔓延的範圍高達五百平方公里,但最初引發事件那傢伙卻很識相,早就悄悄溜走了。

「看起來沒什麼大不了,就只是還算有趣吧。」莫瑞說。

「你繼續看。」

第二篇報導的內容是兩個惡名昭彰的殺人犯冒險逃獄。他們偷了一輛車,開了將近一千公里之後就被逮捕,重獲自由的時間只有短短十四個小時。

第三篇報導詳細描述了一場車禍,三人當場死亡,唯一的倖存者身受重傷,九個小時後也死了。

莫瑞把文件遞還給沃爾夫問:「這些跟我有什麼關係?」

「我就根據你看的順序來說明。」沃爾夫說:「這些報導證明了某種現象。我們早就意識到這種現象,不過也許你還沒留意到。在第一篇報導裡,那個羅馬尼亞人什麼都沒做,根本沒有。他就只是盯著天空喃喃自語。結果呢,政府當局竟然被他搞得雞飛狗跳,簡直就像熱鍋上的螞蟻。這顯示了一件事:在某些特定的情況下,某個行動就足以造成巨大到完全不成比例的影響。另外,這也顯示了,只要條件時機恰當,就算你做的只是一些微不足道的小事,都能夠獲取巨大的成果,遠遠超過你付出的努力。」

「這我同意。」莫瑞說。

「至於那兩個逃犯,他們也沒做什麼。他們只不過是翻過圍牆,搶了一輛車,發了瘋似的拚命開,一直開到沒油,最後被逮捕。」這時他忽然彎腰湊向前,加重口氣繼續說:「不過,在那十四個小時裡,為了追捕他們,警方的動員非常驚人,包括六架飛機,十架直升機,一百二十輛警車,十八部電話交換機,還有數不清的電話和無線電通話。至於耗費的人力,那就更不用說了,除了警察,還有大批志願協助的民眾、獵人、追蹤專家、森林巡守員和國民警衛隊,加起來總共兩萬七千人,範圍遍及三個州。」

「哇!」莫瑞不由得揚起眉毛。

「最後,我們來看看這場車禍。我們知道車禍是怎麼發生的。是那個受重傷的人還沒斷氣之前及時告訴我們的。他說,車子高速行駛的時候,有一隻黃蜂從窗口飛進來,在開車的人面前飛來飛去,他伸手想去打,結果車子就失控了。」

「我自己也碰到過這種狀況,差點出事。」

沃爾夫沒理他,繼續說:「一隻黃蜂的重量還不到十五公克,比起人類,牠形體非常渺小,力量更是微不足道,唯一的武器,是一根能夠釋出蟻酸毒液的細針,而在這場車禍裡,牠甚至沒用上牠的毒針。然而,牠卻害死了四個人,把一輛形體巨大馬力強勁的汽車變成一堆廢鐵。」

「我知道你的意思。」莫瑞說:「只不過,這和我有什麼關聯?」

「關聯就是……」沃爾夫說:「我們希望你變成一隻黃蜂。」

莫瑞往後靠到椅背上,若有所思的盯著沃爾夫,然後說:「帶我來這裡的那大個子並沒有跟我說太多。我只知道,他確實是個特工,這裡是政府的情報機關,而你是高階官員。不過就算是這樣,我還是要說,你瘋了。」

「也許吧。」沃爾夫面無表情的回答:「不過我並不覺得自己瘋了。」

「你要我去做某件事?」

「是的。」

「非常特別的事?」

「沒錯。」

「要冒生命危險?」

「恐怕是。」

「而且拿不到半點好處?」

正確。

莫瑞站起來,伸手去拿帽子。「跟你一樣,我也不是瘋子。」

「如果你想坐以待斃,眼睜睜看著天狼星人把我們徹底消滅。」沃爾夫依然口氣平淡。「那才叫瘋了。」

莫瑞又坐下來,放下帽子。「這話什麼意思?」

「目前我們正在打仗。」

「這我知道。有誰不知道嗎?」他擺出一個不屑的手勢。「我們正在和天狼星聯盟打仗,打了十個月。報上是這麼說的,廣播和電視是這麼說的,政府也是這麼說的。我很容易相信別人的,所以他們說的我大概都相信。」

「既然你很容易相信別人,那我就再多告訴你一些事,說不定你也會相信。」

「說來聽聽。」

「地球共和國政府很得意,因為到目前為止,戰火並沒有燒到我們這裡。他們已經知道,敵人全力對太陽系發動了兩次攻擊,但兩次都被打退。共和國政府對保衛地球充滿自信,而他們確實有理由自信,因為天狼星人永遠進不了太陽系。」

「哦,那我們有什麼好擔心的?」

「戰爭,不是贏就是輸,沒有第三種結果。光是把敵人擋在門外,永遠贏不了戰爭。一直無法徹底打敗敵人,就永遠得不到勝利。」說著他忽然掄起拳頭重重捶了一下桌子,一支鋼筆被震得彈起來將近半公尺高。「我們一定要有更進一步的行動。我們一定要主動出擊,把敵人打得稀巴爛,打到他們爬不起來。」

「不過,等時候到了,他們終究會被我們打敗的,不是嗎?」

「或許吧。」沃爾夫說。「不過也未必。要看情形。」

「看什麼情形?」

「看我們是否能夠徹底的、明智的運用我們的資源,特別是人力資源──像你這樣的人。」

「你可以說得更明確一點嗎?」莫瑞說。

「告訴你,在科技方面,我們比天狼星聯盟更先進,某些科技只先進一點,某些科技遙遙領先,也就是說,我們的武器比較好,裝備比較精良。這是科技賦予我們的優勢。不過,有一件事,是一般民眾不知道的,因為政府覺得最好別讓他們知道,那就是──天狼星人也有他們的優勢。他們人口比我們多十二倍,資源也多十二倍。」

「真的嗎?」

「很不幸,是真的,只是我們的宣傳部門不太想提這件事。在潛在戰力方面,我們有品質上的優勢,而天狼星人有數量上的優勢。這對我們是非常不利的。我們一定要用我們所知道的最有效的方法來扭轉這種劣勢。那麼,我們是不是該像蒼蠅繁殖一樣拚命生孩子,藉此扭轉劣勢?沒用的,我們沒那麼多時間。」

「我明白了。」莫瑞咬著下唇,看起來若有所思。

「不過……」沃爾夫又繼續說。「別忘了,一個人就能夠顛覆一整個政府,兩個人就能夠把兩萬五千人耍得團團轉,或者,一隻小小的黃蜂就搞死了四個相對巨大的人類,連帶毀掉一台龐大的機器。所以,從這個角度來看,我們面對的難題並沒有看起來那麼嚴重。」說到這裡他停了一下,意味深長的看著莫瑞,然後繼續說:「也就是說,只要我們找對了人,而那個人在恰當的時機、恰當的地點,在牆上寫下恰當的字眼,那麼,光是用一支小小的粉筆就足以癱瘓一整個師的部隊。」

「看樣子,你發明了一種很離經叛道的戰爭型態。」

「這樣比較好。」

「我這人天生就喜歡跟別人過不去,你叫我往東,我就偏要往西,所以呢,我喜歡你這種戰法。很有意思。」

「這我們知道。」沃爾夫說。他拿起桌上的一份檔案,用大姆指隨意翻翻。「十四歲生日那天,你被罰了一百元天狼星幣,因為你在一面牆上塗了一堆斗大的字母,批評一位天狼星官員,每個字母的長寬足足有五十公分。你父親代替你向官員陪罪求情,說你只是太年輕一時衝動。天狼星人很不高興,但最後還是放過你了。」

「拉薩魯斯那傢伙本來就一肚子壞水,滿嘴謊話,肚子大得像水桶。有機會的話,我很樂意再罵一次。」莫瑞瞄了檔案一眼。「看樣子,我生平的豐功偉業全在你手上了,對吧?」

「沒錯。」

「你們還真是吃飽飯沒事幹,打聽得也太多了。」

「不這樣不行。這麼說吧,想活下去,就得付出代價,而這就是一部分代價。」沃爾夫把檔案丟到一邊,又繼續說。「針對現存的每個地球人,我們都建立了打孔資料卡。誰裝假牙,誰穿十一號的鞋子,誰的媽媽是紅頭髮,誰有本事幫人逃避兵役,我們瞬間就可以用計算機整理出來,不費吹灰之力就可以從數不清的一大群山羊綿羊裡找出某隻特定類型的羊。」

「這麼說,我就是那隻特定類型的羊囉。」

「當然,只是打個比方,沒有侮辱你的意思。」他的臉抽搐了一下,那表情似笑非笑。「一開始我們篩選出一萬六千個人,他們都能夠把幾種天狼星方言說得很流利。接下來,我們剔除了女人和小孩,人數就減少到九千。然後我們一步又一步繼續篩選,排除了年老的,體弱多病的,意志薄弱的,靠不住的,性格不適合的,太矮的,太高的,太胖的,太瘦的,太衝動莽撞的,太瞻前顧後的,依此類推。到最後,名單上就剩沒幾個人了。我們想找的是適合當黃蜂的人。」

「黃蜂應該要是什麼樣子?」

「有幾個條件──不過,最主要的是,個子要矮一點,要能夠微微弓著腿走路,耳朵要往後平貼,臉要染成紫色。換句話說,那個人必須能夠假扮成土生土長的天狼星人,而且要扮得惟妙惟肖,騙得過他們。」

「老天!差太遠了吧!」莫瑞大喊一聲。「你看我這樣子,跟你的標準差了大概有十萬八千里!我有智齒,而且還是招風耳。」

「多出來的牙齒可以拔掉。另外,動個小手術,拿掉一小片軟骨,你的耳朵就會往後平貼,服服貼貼,看不到半點手術的痕跡。手術很簡單,而且不會痛,兩個星期就會徹底痊癒。這是有醫學根據的,不要跟我辯。」說到這裡,他臉上又出現抽搐的表情。「至於紫色的臉嘛,那倒不是什麼問題。有些地球人的臉甚至比天狼星人還紫。看看那些整天泡在酒缸裡的酒鬼,哪個臉不是紫的?我們可以把你的臉染成紫色,染料的效力保證可以持續四個月,而且你還可以把染色工具帶在身上,看你需要在那邊待多久就可以維持多久。」

「可是──」

「別急,先聽我說。你是在德瑞塔星的首都馬夏姆出生的,德瑞塔星是天狼星人的母星。當時你父親在那裡做生意。你一直住在德瑞塔星,十七歲才跟父母回到地球。恰好,你個子很矮,體型身高和天狼星人差不多。你今年二十六歲,但天狼星語還是說得很流利,而且馬夏姆腔很重,這可以算是一種優勢,讓你假冒的身分顯得更有說服力。天狼星人當中,大約有五千萬人說話帶著馬夏姆腔。你天生就很適合執行我們構想中的任務。」

「要是我勸你打消念頭,別再想找我執行什麼任務,會怎麼樣?」莫瑞一臉興味盎然的表情。

「那會很可惜。」沃爾夫冷冷的說。「因為在戰爭時期,有一句老話說得很有道理:一名志願軍抵得上一千個徵召的士兵。」

「你什麼意思,我早晚都會收到徵召令嗎?」莫瑞比了個手勢,顯得很不高興。「媽的!要我做什麼事,得要我心甘情願,強迫就沒意思了。」

「檔案裡就是這麼說的。」沃爾夫伸手指著檔案。「詹姆斯莫瑞,二十六歲,天性橫衝直撞,打死不退,無論交付他什麼任務,他都會蠻幹到底──當然啦,前提是實在是找不到比他更好的人選。」

「奇怪,怎麼聽起來像我老頭的口氣。是他告訴你的嗎?」

「我們部門不會洩露消息來源。」

「哼!」他考慮了一下,然後問:「要是我志願接受,那接下來呢?」

「我們會把你送進一所學校,那裡開了一門專業課程,速成班,很嚴格,要花六到八個星期。所有可能派得上用場的技能,他們都會教你,你會被人像填鴨一樣塞得滿滿的:武器、炸藥、破壞、文宣、心理戰、地圖判讀、指南針判讀、偽裝、柔道、無線電通訊技術,或許還有另外十幾種技能。等他們把你完全教會了,你就合格了,徹底成為讓敵人頭痛的人物,痛死他們。」

「然後呢?」

「我們會偷偷把你丟到天狼星人控制的一顆行星上,讓你在那裡火力全開,製造麻煩。」

兩人沈默了好一會兒,然後莫瑞說話了,口氣有點埋怨。「有一次我老頭被我徹底惹毛了,他說:『小子,你天生就是個蠢蛋,而且會一路蠢到死。』」說著他深深嘆了口氣。「知道嗎,我老頭完全說中了。好吧,我志願接受徵召。」

「我就知道你會志願。」沃爾夫口氣從容。

第一章

他慢條斯理慢走進辦公室。有個人伸手指向一張椅子,於是他坐下來,不吭一聲。這陣子,他一頭霧水,總是一臉困惑,到現在已經有點受不了,很想把事情搞清楚。

有個大塊頭把他從阿拉斯加一路帶到這裡,而此刻,那大塊頭走了,輕輕關上門,辦公室裡就只剩他和那個人。那人坐在辦公桌後面打量著他,桌上有個小牌子,上面印著「威廉沃爾夫」,顯然就是那人的名字。沃爾夫的意思是狼,但那人看起來反而比較像駝鹿。

沃爾夫開口說話了,聲音沒半點起伏,口氣冰冷無情。「莫瑞先生,應該要有人向你說明一下這是怎麼回事。」他停了一下又繼...

推薦序

【導讀】

坎伯的神劍,黃金時代的神秘大師──艾瑞克法蘭克羅素

──陳宗琛〈鸚鵡螺文化總編輯〉

一九六三年六月,美國紐約大學召開了一場「科學創意教育研討會」,為期三天,總共延攬了一百位美國頂尖的科學家參與討論。背後出點子策劃這場會議的,是美國總統甘迺迪的科學顧問團,而整件事的背景淵源,則是因為在稍早的兩年前,甘迺迪總統誓言要把美國人送上月球。在這樣的時代氛圍底下,美國人對未來是既焦慮又期待,而未來似乎和國家的命運不可分割。

受邀與會的人當中,有一位就是艾西莫夫。當年他四十三歲,是波士頓大學的生物化學副教授,同時也是極受推崇的科幻作家,他的《基地》三部曲和《機器人》系列小說都是科幻史上的不朽經典。然而,當時一般大眾更熟悉的是他的科普作品。自從一九五七年蘇聯發射人造衛星之後,艾西莫夫有如大夢初醒,意識到教育下一代科學家是多麼重要的事。從那時候起,他寫了三十幾本科普書,幾年下來已經成為全球最頂尖的科普作家之一。

在研討會上,眾多科學家談到一個很根本的問題:要如何在茫茫人海中找出那些極有潛力、有可能對未來造成影響的孩子。對這個深具意義的話題,艾西莫夫十分有感,因為他自己從小就是個神童型的孩子,而且有幸在很關鍵的年齡遇見一位「導師」,從此人生徹底改變。他在會中提出了一個建議,可惜其他科學家都沒當一回事。

回到家後,他把自己的看法寫成一篇文章,那就是著名的「阿基里斯的劍」(The Sword of Achilles)。

在文章開頭,他引用了特洛伊戰爭的故事。希臘人拚命想徵召偉大的阿基里斯,但他的母親海洋女神西蒂斯擔心兒子會死在戰場上,於是就把他送到斯基羅斯島,打扮成女人混進宮廷裏藏匿。但希臘大將奧德修斯實在太聰明,他假扮成商人,帶著大批珠寶服飾進入宮廷,展示給王室的女眷看,不過那些琳瑯滿目的珠寶裏藏著一把劍。阿基里斯一眼就看到那把劍,立刻舉起來瘋狂揮舞,就此洩露了身分。

接著艾西莫夫表示,現在的戰爭和從前不一樣了。我們面對的,除了敵人,還有大自然的可怕力量,而我們最重要的戰士,就是有創意的科學家。我們必須設法提供一切資源給有天分的學生,幫助他們發展創造力,但問題是,我們沒辦法讓全體學生都得到相同的資源,那太不切實際,不但耗費驚人,而且多半會浪費掉。所以,我們必須對學生進行一種簡單的測試,像「阿基里斯的劍」那樣的測試。我們需要一種衡量方法,能夠快速而精確的從芸芸眾生裏找出潛在的創造力。而所謂的「阿基里斯的劍」,其實很簡單,就是看看哪些學生對「優秀的科幻小說」有興趣。

艾西莫夫的建議,看似天馬行空,但他在後文中列舉了許多實用的方法,簡單俐落,很容易就可以找出潛在的未來科學家。至於艾西莫夫的建議是否有效,只要看看他一生的驚人成就,看看他如何在「導師」的啟蒙下,從一個沈迷科幻小說的神童漸漸變成對後世影響深遠的大師,我們可以說,他本人就是活生生的見證。

另一方面,艾西莫夫所說的「優秀的科幻小說」,其實是暗指「黃金時代」(Golden Age)的科幻小說,而開創「黃金時代」的人,正是他念念不忘的「心靈導師」約翰坎伯(John W. Campbell)。把「阿基里斯的劍」交到他手上的人,就是坎伯。

美國科幻史上,在某些學者和老一輩讀者的認知中,「黃金時代」就是指1938到1946這段期間,然而,這種說法卻也引發了不少爭議,有學者認為一九五○年代才是真正的「黃金時代」。但無論如何,有一件事是毫無爭議的,那就是,一切都是從約翰坎伯開始的,而他主編的雜誌《驚異科幻》(Astounding Science Fiction)正是「黃金時代」的起點。

艾西莫夫曾經形容約翰坎伯是「科幻小說史上最巨大的力量」。在《驚異科幻》小小的辦公室裏,坎伯匯集了當時最優秀的作家,以近乎鐵腕的強勢帶領他們,主宰了科幻小說的發展方向,將科幻小說推向前所未有的境界。坎伯堅信科幻小說必須有科學根據,無論涉及的是物理學、心理學、或社會學,都必須言之有物。在他的主導下,《驚異科幻》的讀者群已經從十幾歲的青少年慢慢擴及到科學家和工程師,而這些讀者做夢也沒想到,他們讀的科幻小說竟然能夠啟發他們,幫助他們拓展科學的疆界。坎伯認為,科幻和科學這兩方面,都是人類應該竭盡才智去追求的。無論在科幻領域或科學領域,人類都同樣是運用想像力和創造力在探索宇宙。作家,或甚至是科學家,都可以運用科幻小說來預測人類知識所有方面的發展,預測科學上的改變對人類社會可能造成什麼影響,預測未來各種可能的發展。坎伯深信科幻小說這種東西真的能夠影響人類歷史的發展,而事實上也真是如此。早在一九四○年代,坎伯就注意到,《驚異科幻》有為數驚人的訂戶是來自新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯,而那裏正是研發原子彈的基地。到了一九六○年代,《驚異科幻》改名為《模擬科幻》(Analog Science Fiction and Fact),而那正是太空總署的科學家最愛讀的雜誌。

可以說,約翰坎伯為「現代科幻小說」的發展奠定了基礎,而所謂的「黃金時代」從來沒有真的結束,他的影響力甚至在一九七一年他過世之後,依然持續不墜,跨越了數十年。在七○年代,十七歲的尼爾蓋曼傾家蕩產買了一整箱天價的《驚異科幻》舊雜誌。又過了幾十年,有人問喬治馬丁,他的《冰與火之歌》是不是受到神話學大師約瑟夫坎伯(Joseph Campbell)的啟發,他竟然回答:「深深影響了我的那個坎伯,名叫約翰,不是約瑟夫。」甚至到二十一世紀的今天,許多一流的科幻電影都刻意回歸到坎伯所標舉的「優秀科幻小說」的價值,像是克里斯多夫諾蘭的「星際效應」,或是雷利史考特的「絕地救援」。

在約翰坎伯的影響下,科幻史上出現了一代又一代的科幻大師,其中最有名的就是艾西莫夫和羅伯海萊恩(Robert A. Heinlein)。

艾西莫夫是最典型的「坎伯金童」,從小就是沈迷科幻雜誌的怪胎神童,後來成為一代科幻大師。十九歲那年,他闖進《驚異科幻》的辦公室,把生平寫的第一篇小說交給坎伯。坎伯一眼就看出他是個天才,開始和他討論一些科幻主題。著名的中篇《夜歸》(Night Fall),《基地》系列裏的「心理史學」,還有「機器人三法則」,都是他們兩人腦力激盪下的產物。他最著名的中短篇小說幾乎全是在《驚異科幻》上發表的。

羅伯海萊恩也是科幻史上數一數二的大師,和艾西莫夫並駕齊驅,對後世的影響也不下於艾西莫夫。他可以說是坎伯手下的頭號大將,自從一九三九年在《驚異科幻》上發表第一篇小說之後,直到一九四二年,他總共發表了二十四篇。他用大量的中短篇小說建構了一部「未來史」,而這部未來史並不光是靠理智邏輯推斷出來的,同時也精心呈現了人類社會和文化的脈絡。他完美達成了坎伯對他的期待。

然而,曾經有人問坎伯,他私心最愛的科幻作家是誰,結果答案卻出乎眾人意料。他最愛的,既不是他一手栽培的金童,也不是他旗下的頭號大將,而是大西洋彼岸的一個神秘人物──艾瑞克法蘭克羅素。

那是一九六八年在加州奧克蘭舉辦的「世界科幻大會」期間,科幻作家艾倫狄恩福斯特(Alan Dean Foster)終於見到了心儀已久的約翰坎伯。當時艾倫還只是一個科幻迷,一個二十二歲的小毛頭,而坎伯已經五十八歲,是科幻界的傳奇主編。兩人在一家餐廳見面,天馬行空聊著科幻,聊了三十分鐘後,艾倫忽然告訴坎伯,整個科幻史上他最心愛的作家是艾瑞克法蘭克羅素。坎伯眼睛一亮,露出會心的微笑,面帶嘉許的點點頭說:「他也是我最愛的作家。我作夢都在想要怎麼逼他重出江湖,再多寫一點。」

十年後,回憶起當時的情景,艾倫仍然感到很不可思議。他和坎伯的年齡相差三十六歲,兩人個性截然不同,出身背景和政治觀點更是南轅北轍,但兩人最愛的竟然是同一個作家。艾倫說,十年過去了,他的人生有了天翻地覆的變化,但唯一沒變的,是他對艾瑞克法蘭克羅素的愛。羅素依然是他最愛的科幻作家。為什麼呢?艾倫說,在科幻的領域裏,只有羅素有本事讓讀者又哭又笑,而他用一篇短篇小說展現出來的基本常識,是絕大多數作家寫一整本長篇都比不上的。他對人類的透徹理解也是絕大多數作家望塵莫及的。

然而,如此深受坎伯器重的作家,羅素的一生卻像是一團謎。遍尋科幻史籍,有關他的生平資料少得可憐,只知道他一九○五出生於英國,父親是軍事學院的教官,經常變換駐地,所以他從小就隨著家人到處遷移,最遠甚至到過埃及,而他接受的教育也是混雜零亂。後來他當過兵,也做過許多平凡無奇的工作,像是接線生,品管員,文件起草員,製圖員,還在一家工程公司當了好幾年的技術員,而就在那幾年,一連串的機遇把他引導到科幻世界。一九三七年,他在《驚異故事》(Astounding Stories)上發表了生平第一篇小說,後來又接連發表了幾篇,逐漸受到當時剛接任主編的約翰坎伯的賞識。一九三九年,《驚異故事》改名為《驚異科幻》,而他也發表了第一本長篇小說,從此聲名鵲起,成為「黃金時代」的頂尖作家。

他生平的資料如此稀少,主要是因為他終生拒絕接受任何訪問,也從來不寫任何和自己有關的文章。一九七三年,他在寫給朋友的一封信上說:「我拒絕接受訪談,並不是因為我有什麼不可告人的事,而是因為我從小對自由就有一種根深柢固的信仰,極端重視個人隱私。所以,如果有人問我的頭髮是左分還是右分,我的本能反應一定是破口大罵『關你屁事』。當然啦,我知道有些人天生對別人就很好奇,但那並不代表我有義務滿足他們的好奇心。」

羅素的小說裏並沒有太多科學成分,他真正關注的是人的心理,人的社會,而他故事裏的冒險情節通常不是用來探索浩瀚的宇宙,而是用來探索人類深層的感情。他感興趣的,是人類內心的宇宙,而他展現出來的,是對人類深深的理解、寬容,耐心和同情。另外,由於他信仰自由,注重隱私,所以小說裏展現出來的,就是對極權專制的深惡痛絕,毫不留情的冷嘲熱諷。他的小說裏,很少有武力壯盛的星際艦隊、高塔林立的巨大城市、或是無所不知的人工智慧。他小說裏的宇宙,常常是一片混亂,到處都是老大哥式的政府,而人永遠在這樣的宇宙裏掙扎奮戰。

從羅素一九四○年代的一系列小說裏,我們會發現他似乎遠遠超越了他所處的年代。例如,在1941年的《傑伊史寇爾》(Jay Score)裏,有一個關鍵角色是黑人醫生,而八隻腳的火星人是一種智慧高超的生物。這在四○年代的小說裏非常罕見,因為這個時期種族偏見依然根深蒂固,小說裏的黑人不是丑角就是微不足道,而外星生物的智慧絕不可能高於人類。這在在顯示出羅素異乎尋常的寬容,對種族毫無偏見。他在乎的是人的智慧和理性,不管他是什麼種族,什麼膚色。在1943年的《互惠星》(Symbiotica)裏,那個星球的動物和植物共同組成了一種綿密複雜的互惠互利關係,而這顯示羅素很早就有了生態環境的概念,遠遠超越同時代的人。

到了一九五○年代,羅素進入他的創作高峰期,他最好的作品幾乎都出現在這個時期。

一九五七年的《黃蜂》(Wasp)可以說是他生平的巔峰之作,也是科幻史上的經典,而《黃蜂》背後的創作秘辛,精彩的程度完全不輸給小說本身。第二次世界大戰期間,羅素加入英國海軍情報部門,而且被編列到一個神秘的「XX小組」,小組的召集人名叫伊文蒙太古(Ewen Montagu)。蒙太古是一個傳奇人物,他曾經利用一具肺炎患者的屍體故佈疑陣,用一連串的陰謀詭計欺騙德國人,使德國人誤以為盟軍計劃入侵的地點是希臘,不是義大利西西里,於是把重兵部署在錯誤的地點。這次任務名為「絞肉行動」(Operation Mincemeat),故事在2021年被改編為電影「死間行動」。

由於任務非常成功,蒙太古得到上級充分授權,開始招攬特殊人才幫他構思各種匪夷所思的策略,用來顛覆各個軸心國,削弱他們的力量。他延攬的特殊人才,都是那種鬼點子特別多的人,也就是小說家,其中一個就是著名的伊恩佛萊明(Ian Fleming)。佛萊明隸屬於歐洲小組,他的構想有一部分真的被採用,不過也有些構想因為成本太高,或是因為太過天馬行空難以執行,後來就被他寫成了一系列「007」小說。

羅素負責遠東小組,而問題就出在這裏。他的小組絞盡腦汁想出了各種巧妙的計畫,準備用來對付日本人,只不過,日本離英國實在太遠,而德國人的威脅卻已經逼近家門口,所以他的構想都沒被採用。另一方面,蒙太古也不太相信羅素的構想有辦法執行,因為依據那個構想,只需要派出一名情報員,在沒有任何奧援的情況下就能夠在敵人境內造成毀滅性的破壞,導致敵方軍力嚴重受損。就因為這樣,羅素始終沒機會證明他的構想。

戰爭結束十年後,他把當年的構想寫成了《黃蜂》。有人說,這本書表面上是科幻小說,骨子裏卻是無與倫比的「滲透顛覆教戰手冊」。

故事的背景是,地球與天狼星聯盟的戰爭已經持續將近一年,卻始終無法徹底戰勝。地球人的科技比天狼星聯盟先進,武器比較精良,但天狼星人口比地球多十二倍,資源也多十二倍,如果戰爭再拖下去,對地球非常不利。地球當局為了扭轉這種劣勢,決定徵召一名特務偽裝成天狼星人滲透進敵人的星球,進行心理作戰,徹底瓦解敵軍的武力。

這位特務名叫莫瑞,是在天狼星出生的地球人,通曉天狼星語,身材矮小,偽裝成天狼星人毫無破綻,是這項任務的絕佳人選。

徵召當天,情報部主管拿出一疊文件給莫瑞看。那是幾篇新聞報導。

第一篇報導的內容是發生在羅馬尼亞的一件惡作劇。有個傢伙站在馬路上,出神的看著天空。他什麼也沒做,就只是站在那裡看天空,偶爾發出驚嘆,大聲說:「藍色的火焰!」很多人感到好奇,也站到他旁邊抬頭盯著天空。於是,人群越聚越多,最後變成人山人海,而且人越多,聚集的速度就越快。

沒多久,人群就把街道擠得水洩不通,甚至蔓延到周邊的小路上。警察拚命想驅散人群,但結果卻適得其反。有些蠢蛋甚至把消防隊叫來。人群中有些是極端歇斯底里的人,他們信誓旦旦的宣稱他們看得到、或是真的看到雲層上方有某種東西。記者和攝影師急忙趕到現場,謠言像野火燎原一樣擴散。政府甚至出動空軍去近距離觀察。恐慌蔓延的範圍高達五百平方公里,但最初引發事件那傢伙卻很識相,早就悄悄溜走了。

第二篇報導的內容是兩個惡名昭彰的殺人犯冒險逃獄。他們偷了一輛車,開了將近一千公里之後就被逮捕,重獲自由的時間只有短短十四個小時。

第三篇報導詳細描述了一場車禍,三人當場死亡,唯一的倖存者身受重傷,九個小時後也死了。

這些報導證明了某種現象。在第一篇報導裡,那個羅馬尼亞人什麼都沒做,就只是盯著天空喃喃自語。結果政府當局竟然被他搞得雞飛狗跳。這顯示了一件事:在某些特定的情況下,某個行動就足以造成巨大到完全不成比例的影響。另外,這也顯示了,只要條件時機恰當,就算你做的只是一些微不足道的小事,都能夠獲取巨大的成果,遠遠超過你付出的努力。

至於那兩個逃犯,他們也沒做什麼,只不過是翻過圍牆,搶了一輛車,發了瘋似的拚命開,一直開到沒油,最後被逮捕。不過,在那十四個小時裡,為了追捕他們,警方的動員非常驚人,包括六架飛機,十架直升機,一百二十輛警車,十八部電話交換機,還有數不清的電話和無線電通話。至於耗費的人力,那就更不用說了,除了警察,還有大批志願協助的民眾、獵人、追蹤專家、森林巡守員和國民警衛隊,加起來總共兩萬七千人,範圍遍及三個州。

最後這場車禍,那個受重傷的人還沒斷氣之前及時說出真相。車子高速行駛的時候,有一隻黃蜂從窗口飛進來,在開車的人面前飛來飛去,他伸手想去打,結果車子就失控了。一隻黃蜂的重量還不到十五公克,比起人類,牠形體非常渺小,力量更是微不足道,唯一的武器,是一根能夠釋出蟻酸毒液的細針,而在這場車禍裡,牠甚至沒用上牠的毒針。然而,牠卻害死了四個人,把一輛巨大的汽車變成一堆廢鐵。

這些事件恰恰彰顯出滲透破壞的可怕威力。一個人就能夠顛覆一整個政府,兩個人就能夠把兩萬五千人耍得團團轉,或者,一隻小小的黃蜂就搞死了四個相對巨大的人類,連帶毀掉一台龐大的機器。也就是說,只要找對了人,而那個人在恰當的時機、恰當的地點,在牆上寫下恰當的字眼,那麼,光是用一支小小的粉筆就足以癱瘓一整個師的部隊。

因此,特務的代號就是「黃蜂」。

抵達天狼星後,莫瑞進行顛覆的第一步,就是嗅嗅當地的民意氣氛,探索這裏的輿論傾向,找出民眾的心理弱點。在每一場戰爭裏,無論政府的權力有多大,也不可能徹底統領整個國家。永遠都會有少數心懷不滿的人反對戰爭,理由五花八門。例如,有些人並不情願為國家作出必要的犧牲,有些人擔心自己會遭受損失,受苦受難,有些人不信任領導者的能力,有些人痛恨被人當成部下,有些人態度消極,認為勝利遙遙無期,而且可能會吃敗仗,有些人自視高人一等,不屑隨眾人起舞。

一旦抓住這種心理弱點,只要張貼幾張標語,在牆上塗鴉一些反動文字,散播一些假消息,就足以激化民眾的不滿情緒,掀起民眾對政府的反感和不信任,進而引發社會動亂,瓦解民心士氣。

另一方面,透過羅素尖酸辛辣的幽默筆觸,他們那種蠻橫顢頇的嘴臉被描寫得絲絲入扣,顯得更加荒唐滑稽。

《黃蜂》是科幻小說,但書中的外星人卻是以二戰時期軍國主義的日本為藍本,故事裏的天狼星聯盟是一個極權專制的政府,秘密警察滿街橫行,而黃蜂則是地球的英雄。《黃蜂》出版到現在,已經將近八十年,但書中描寫的種種滲透顛覆的手段,現在讀來不但不覺得過時,反而更怵目驚心。在八十年後的今天,世界局勢已經截然不同,讀這本小說必須換一種角度,發揮想像,如果極權國家派出黃蜂滲透自由民主世界,他們的手法會有什麼不同,他們最可怕的武器會是什麼?是暗殺、爆破,還是利用假消息瓦解民心、收買叛徒滲透國會毀滅民主……

事實上,我們現在的處境,遠比書中描寫的更凶險。我們面對的敵人,是地球上最強大的極權國家,人口是我們的六十倍,經濟力是我們的二十三倍,軍力是我們的十倍,然而,對我們真正可怕的威脅,卻是書中描寫的那種難以捉摸、無孔不入的滲透攻擊。內部的敵人,敵我難辨,比大軍壓境更凶險。

【導讀】

坎伯的神劍,黃金時代的神秘大師──艾瑞克法蘭克羅素

──陳宗琛〈鸚鵡螺文化總編輯〉

一九六三年六月,美國紐約大學召開了一場「科學創意教育研討會」,為期三天,總共延攬了一百位美國頂尖的科學家參與討論。背後出點子策劃這場會議的,是美國總統甘迺迪的科學顧問團,而整件事的背景淵源,則是因為在稍早的兩年前,甘迺迪總統誓言要把美國人送上月球。在這樣的時代氛圍底下,美國人對未來是既焦慮又期待,而未來似乎和國家的命運不可分割。

受邀與會的人當中,有一位就是艾西莫夫。當年他四十三歲,是波士頓大學的生物化學...