第八十九章 抓周

沒辦法把張青世抱回去養,李氏只好一直來穿雲院了。

阮慕陽自從知道了張安夷從小跟在老尚書身邊長大的原因,對李氏就一點好感都沒有了。每次看到李氏,她就替張安夷鳴不平。被父母這樣嫌棄疏離,他還能養成這副性子,真的是多虧了老尚書的教導。

天慢慢變冷了起來。

到了冷天,張青世的身體就更不好了,根本吹不得風,一吹風就咳,咳了就難受,難受了就要哭。每回他病起來,阮慕陽就著急得連覺也睡不著。

看了許多大夫,吃了許多藥,張青世依然這樣反反覆覆。

大夫說娘胎裡帶出來的病最難治,他的身子只能慢慢調養了。

也正是在這個時候,平日裡彈劾張安夷的那些大臣不知是沒了彈劾的內容還是因為別的原因,竟然拿張青世做起了文章。說張青世是張安夷在丁憂期間與妻子同房生的。

這根本是無稽之談,只要算算張青世的年紀就知道不可能了。

可是謠言就是這樣起來的,許多根本不清楚真相的百姓相信了,不僅罵張安夷,還罵張青世,甚至詛咒他。

事情傳到阮慕陽耳朵裡的時候,阮慕陽氣得發抖,尤其是這時候張青世還病著。她恨不得把造謠者抓起來。

百姓能被帶動,明顯就是有人故意為之。

又是一晚阮慕陽陪著張青世,張安夷輕聲勸道:「夫人,妳到冬天膝蓋不好,不能受涼。夜裡寒氣重,到時候膝蓋又要疼了。」

「可是我怕他半夜裡又哭。」阮慕陽心疼極了。

他們兩個對於這個孩子都是十分愧疚的。

「夫人去睡吧,我正好還有些政事要處理,在這裡看著他。」

阮慕陽看向張安夷說:「可是你明日還要上朝。」張安夷每日要處理許多繁瑣的事務,也是十分累的。

張安夷笑了笑道:「反正我也得晚點睡,等後半夜我要睡了就叫妳起來。」

阮慕陽覺得這樣換著也行,便點了點頭。

「夫人。」張安夷輕輕地撫摸著張青世的小手說,「造謠者我已經查出來了,很快就能給夫人一個滿意的交代。」

授意造謠的裘皇后,阮慕陽和張安夷都知道。只是動不了裘皇后,只能把她下面的人抓起來了。

阮慕陽點了點頭,眼中閃過冷意。回去後她就睡了,可誰知這一睡就睡到了天亮。

看到外面的天光,阮慕陽心下一緊張。她好幾晚沒怎麼睡了,一沾上枕頭就睡著了,以為張安夷會叫她,沒想到竟然沒有叫。

阮慕陽喊來了琺瑯問:「廿一呢?」

琺瑯道:「夫人放心吧,小少爺正睡著呢。二爺照顧了小少爺一夜,剛剛才去上朝。」

阮慕陽點了點頭。

張安夷對張青世也是喜歡極了的,但是他從來都不是習慣把心思說出來的人,總是悄然無聲,不動聲色的。等旁人慢慢意識到的時候,他背後已經不知道付出了多少了。

文淵閣之中。

沈未剛剛看了本摺子,又是關於裘家,覺得需要跟張安夷商討一下再做定奪。

她把摺子遞給張安夷,意外地發現他的精神似乎不太好,眼下一片淺淺的青黑。

「堂堂內閣首輔昨晚做賊去了?」沈未揶揄地說道。

張安夷接過她遞來的摺子看了起來,根本沒有抬頭看她,嘴裡說了一句:「照顧兒子。」

沈未失笑。

張二的性格她最清楚不過,看似好相處又謙和,實際上內心倨傲得不得了,還有幾分文人的架子,從前根本難以想像他徹夜照顧兒子的樣子。

聽到笑聲,張安夷終於抬了抬眼。

沈未噤聲,不滿地撇了撇嘴,轉移了話題道:「這周庸是裘夫人的遠房表哥,太后的表舅,咱們是繼續睜一隻眼閉一隻眼,還是給辦了?」如今看著張安夷連孩子都有了,她藏在心底的那份心思也慢慢淡了。而且現在沈家已經平反了,她全身心地投入了朝政之中,覺得日子過得十分充實,也再沒有太多念想了,覺得一輩子就這樣也挺好。

「既然不是姓裘的,還是遠房,那便該如何辦就如何辦。」

大概是經過尹濟之後,裘太后覺得外人都不太可信,便開始扶持培養自己的親戚了。

沈未點了點頭。她跟張安夷想的一樣。

而且最近裘太后越來越過分了,他們是要有些動作了。

隨後,張安夷又給沈未看了一封信。

沈未看後露出了憤然,目光之中帶著冷意說:「原來謠言竟是吳玉那個老賊傳出來的,你打算怎麼處置他?」

張安夷透過層層往上查,終於查到造謠張青世是他丁憂期間有的人是右副都御使吳玉。

他的語氣之中不帶任何情緒,只說了四個字:「殺一儆百。」

第二日正好逢上早朝。

處理了一些尋常事務之後,位列百官之首的張安夷站了出來,對元帝道:「皇上,臣要參右副都御使吳玉。」

「張閣老有何事要參?」元帝問道。元帝今年已經十一歲了。

張安夷的聲音在在空曠的朝堂上響起:「臣要參吳玉出言誹謗朝廷命官。臣的兒子什麼時候有的一算便知。」

「朕是聽說張閣老得了個兒子,對傳言也有所聽聞。」元帝來了興致,問尹濟道:「尹大人,你算算張閣老的這個兒子是什麼時候有的?」

元帝對尹濟十分青睞。

尹濟出列道:「皇上,臣聽聞張閣老的兒子是正月生的,聽說還是早產,應當是四五月有的。」

東窗事發,吳玉惶恐地跪了下來,道:「皇上,臣冤枉啊。臣也是聽別人說的,並不是造謠。」

張安夷看向跪著的吳玉,聲音平靜:「那麼吳大人是聽誰說的?」

「我—」吳玉看了眼元帝寶座之後的簾子,頓了頓,道,「臣、臣也不記得了。」

「皇上,都察院主掌監察、彈劾、建議,御史們監察百官甚至皇上,這股造謠之風不整頓,便會敗壞朝綱,致使大臣蒙冤,危及江山社稷。」說道這裡,張安夷跪了下來,「臣懇請皇上重懲吳大人,以正風氣。」

張安夷是靈帝生前欽點的輔政大臣,元帝對他也是十分仰仗信任的。元帝問道:「張閣老認為該如何處置?」

「當朝杖責五十。」張安夷回答得毫不猶豫。

許多官員倒吸了口冷氣。五十杖還不直接打死人?即便是身強體壯的武將,多半也抗不過五十下。

「不行。」裘太后的聲音忽然響起。

雖然所有人都知道裘太后在垂簾聽政,可是聽政就是個「聽」,她這時候說話時十分不合時宜的。

面對百官的質疑,裘太后的聲音裡不見怯懦:「皇上,自古以來御史言官就不得殺。殺言官的大多是昏君。」

元帝皺了皺眉,似乎是十分不滿裘太后這時候開口。「可是張閣老只是說杖責,並未說要殺。」其實元帝原先幫著張安夷的態度並不是很明顯,裘太后插手之後就變得顯而易見了。

裘太后皺了皺眉:「五十杖太重了些。」

元帝並沒有反對他,而是看向尹濟問:「尹大人覺得如何處置合適?」

這一問就問對人了。尹濟是張青世的乾爹,雖然知道的人極少。

他一副旁觀者的樣子,道:「回皇上,都察院的風氣確實要整頓,只是臣認為五十杖重了些,改為四十杖正合適。」

吳玉五十多歲了,五十杖跟四十杖對他而言根本沒什麼區別,因為他都熬不過去。

裘太后深深地皺著眉。

「好!」元帝道,「那就聽尹愛卿的,當朝杖責四十。」

吳玉嚇得老臉慘白,大叫道:「皇上,老臣是御史啊,不能要了老臣的命啊!」

「皇上聖明!」張安夷站了起來,轉身看向吳玉,眼中盡是殺機,「來人。」

立即有人過來將癱軟在地的吳玉架了起來,除去了官服,按在了地上。

當朝杖責便是在這朝堂的中間,當著文武百官的面杖責,有殺一儆百之效。

「一、二、三……」

隨著報數的聲音,是粗壯的木杖打在肉上面的聲音,還有吳玉的慘叫聲。沒幾下,他的屁股上便印出了血漬。

十幾杖打下去,已經是血肉模糊,吳玉的聲音都小了。許多膽小的文官們已經移開了眼睛,都察院的御史們則是滿頭冷汗,看著吳玉彷彿看到了自己造謠的下場。他們中間,有些人覺得吳玉罪有應得,有些人則同情吳玉,覺得張安夷太過分了,簡直就是第二個權勢滔天、濫殺無辜的洛階!

「二十一、二十二……」

打到第二十八下的時候,吳玉忽然不叫了。

行刑的人探了探他的鼻息,道:「皇上,吳大人沒氣了。」許多人倒吸了口冷氣。漸漸瀰漫出來的血腥味叫人作嘔。許多文官紛紛移開了眼睛,遮住了鼻子,臉色慘白。這朝堂上已經有好幾年沒打死過人了,上一次還是武帝在位的時候。但是即便是嗜殺的武帝,也鮮少有殺御史的時候。

他們紛紛去看張安夷的神色,卻發現他的表情並無異常,還是那副溫和的樣子,彷彿沒有看到有人死了一樣。他的平靜與溫和叫人感覺到了一絲恐懼和敬畏。

很多人這才發現自己被張安夷和氣儒雅的外表蒙蔽了。

元帝自小長在宮中,不是沒見過打死人的,是以沒多少反應,點了點頭道:「拖下去吧。」

「是。」

下朝之後,尹濟慢悠悠地走著,像是在等什麼人。

沒多久,他身側真的出現了一個人。

「今日倒是要謝謝尹大人仗義執言了。」說話的正是張安夷。

即便他的語氣裡並不能聽出什麼感謝,尹濟還是一副十分受用的樣子,笑著道:「張閣老客氣了,這是我這個做乾爹的應該做的—」

他話音剛落,就見張安夷從他身旁走了過去,像是沒聽見他說的話一樣。

尹濟不在意地笑了笑。

就這樣,張安夷杖殺了右副都御使吳玉,弄得都察院的御史們敢怒不敢言,生怕成為第二個,紛紛閉上了嘴。

事後,他還讓人將杖責吳玉的緣由公諸於世。他如此理直氣壯的態度終於堵住了悠悠眾口。

阮慕陽聽到這個消息的時候心中驚訝了一下。

看到她眼中的詫異,張安夷問道:「夫人覺得我這樣做太過殘忍了嗎?」他不知何時收起了笑容,幽深的眼睛緊緊地看著她,像是要從她的眼睛裡望到心底,告訴她,他就是這樣一個有時極其心狠手辣、心腸冷硬的人。

「當然不是。」阮慕陽搖了搖頭。這種強硬的態度與張安夷平日裡的行事作風不符,但是又格外讓她覺得格外解氣。

她能夠從最平常的敘述之中聽出今日在朝堂上打死一個大臣是多麼血腥的場面,卻一點也不反感張安夷這麼做。她知道這才是他的行事作風。即便再有才華,光靠溫和的性子和仁慈,他是沒辦法在武帝晚年和靈帝在位這段時間活下來,一步步走到今天的。

「若我是二爺,也會這麼做。」去年元帝繼位之際,他們二人已經將話說開了,既然已經沒有什麼隱瞞的了,阮慕陽也不用再在他面前有所偽裝,表現出自己最好的樣子了。她本來也就不是心存不該有的仁厚的人。

他們捧在手心裡疼的兒子,怎麼能叫人那樣詛咒謾罵?

造謠者落得這樣的下場罪有應得。

聽到阮慕陽這麼說,張安夷的臉上終於又露出了溫和的笑容,勾起了唇道:「夫人與我果真是一類人。」

所以,天造地設。

| FindBook |

有 3 項符合

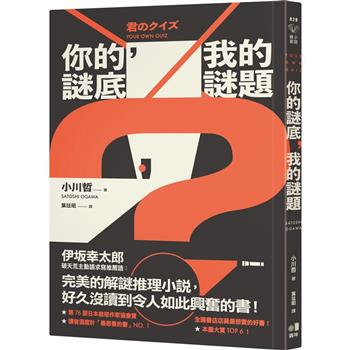

內閣第一夫人(四完)的圖書 |

|

內閣第一夫人(四)完 作者:墨湯湯 出版社:未境原創事業有限公司 出版日期:2025-03-19 語言:繁體中文 規格:平裝 / 320頁 / 14.8 x 21 x 1.8 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:內閣第一夫人(四完)

★隨書附贈《內閣第一夫人》典藏明信片一張

溫柔腹黑內閣首輔 × 端莊沉靜第一夫人

將阮慕陽送去滄州大約是張安夷活到現在做的最後悔的事情。他是個內心堅定,甚至有些冷漠的人,為達目的更是可以不擇手段。當初上元節將計就計被阮慕陽拉入水中,直到後來真相揭曉,在他最憤怒的時候,他也不曾後悔過,可是將她送去滄州的決定卻讓他後悔不已。

而阮慕陽在滄洲的那些日子,兩人都算是想明白了,他們就是喜歡彼此。此後餘生,繾綣一世。

──

他們成親那年,張安夷十九歲,她十七歲。他參加科舉、入翰林成為天子近臣,最終成了內閣首輔,她處處小心,也終於向上一世的仇人報了仇。相伴多年,生生死死,共同經歷了兩次皇位的更替,看著一個個不可能扳倒的敵人倒下,到如今他們終於兒女雙全了。

她最慶幸的便是有重活一世的機會,然後與他成了親。

何其幸運?

──

走出死牢,明媚的春光照下,驅散了阮慕陽心中莫名的沉悶和陰鬱。她抬了抬頭,不適應地瞇起了眼睛。陽光照在她細嫩的臉上,連淺淺的絨毛都能看出來,整個人彷彿身處柔光之中。

往後,再也沒有上一世的事情了,她只是張安夷的夫人。

商品特色

溫柔腹黑內閣首輔 × 端莊沉靜第一夫人

「夫人,我是極其後悔的。妳可曾想我?」

他的氣息灼熱,貼著她的唇低語,聲音壓得極低,卻滲透進心底。

她曾費盡心機嫁給他,也曾步步為營不敢動情,可是當經歷了這許多之後,他的溫柔與算計,卻成了她最無法割捨的羈絆……

作者簡介:

墨湯湯,著作有《內閣第一夫人》。文筆細膩而富有層次感,敘事節奏張弛有度,在對話與細節描寫上極具巧思。

章節試閱

第八十九章 抓周

沒辦法把張青世抱回去養,李氏只好一直來穿雲院了。

阮慕陽自從知道了張安夷從小跟在老尚書身邊長大的原因,對李氏就一點好感都沒有了。每次看到李氏,她就替張安夷鳴不平。被父母這樣嫌棄疏離,他還能養成這副性子,真的是多虧了老尚書的教導。

天慢慢變冷了起來。

到了冷天,張青世的身體就更不好了,根本吹不得風,一吹風就咳,咳了就難受,難受了就要哭。每回他病起來,阮慕陽就著急得連覺也睡不著。

看了許多大夫,吃了許多藥,張青世依然這樣反反覆覆。

大夫說娘胎裡帶出來的病最難治,他的身子只能慢慢調...

沒辦法把張青世抱回去養,李氏只好一直來穿雲院了。

阮慕陽自從知道了張安夷從小跟在老尚書身邊長大的原因,對李氏就一點好感都沒有了。每次看到李氏,她就替張安夷鳴不平。被父母這樣嫌棄疏離,他還能養成這副性子,真的是多虧了老尚書的教導。

天慢慢變冷了起來。

到了冷天,張青世的身體就更不好了,根本吹不得風,一吹風就咳,咳了就難受,難受了就要哭。每回他病起來,阮慕陽就著急得連覺也睡不著。

看了許多大夫,吃了許多藥,張青世依然這樣反反覆覆。

大夫說娘胎裡帶出來的病最難治,他的身子只能慢慢調...

顯示全部內容

目錄

第八十九章 抓周

第九十章 又一個混世魔王

第九十一章 親政的決心

第九十二章 想要個妹妹

第九十三章 借宿一宿

第九十四章 他得罪妳了?

第九十五章 骨子裡的賤格作祟

第九十六章 下不為例

第九十七章 你給我出去

第九十八章 沈大人莫不是吃醋了?

第九十九章 難以入眠

第一百章 誰給沈大人上的藥?

第一百零一章 動手動腳

第一百零二章 卻之不恭

第一百零三章 鬼使神差

第一百零四章 端莊清冷,風流俊俏

第一百零五章 送上門來

第一百零六章 荒謬的想法

第一百零七章 你願意放下嗎

第一百零八章 ...

第九十章 又一個混世魔王

第九十一章 親政的決心

第九十二章 想要個妹妹

第九十三章 借宿一宿

第九十四章 他得罪妳了?

第九十五章 骨子裡的賤格作祟

第九十六章 下不為例

第九十七章 你給我出去

第九十八章 沈大人莫不是吃醋了?

第九十九章 難以入眠

第一百章 誰給沈大人上的藥?

第一百零一章 動手動腳

第一百零二章 卻之不恭

第一百零三章 鬼使神差

第一百零四章 端莊清冷,風流俊俏

第一百零五章 送上門來

第一百零六章 荒謬的想法

第一百零七章 你願意放下嗎

第一百零八章 ...

顯示全部內容

|