「只要我們對民主沒有失去信心,只要我們民主不脫離常軌,只要我們的法治秩序健全,兩千三百萬人終將把認同臺灣視為理所當然。」

「我們相信我們有能力改變,因為臺灣是民主國家。命運掌握在我們手上的選票,我們用選票選自己的希望,選我們幸福的未來,我們相信我們自己。」

——李登輝

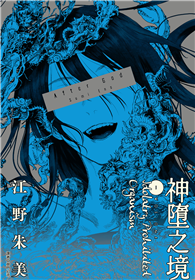

固執而叛逆,開啟台灣民主之路的關鍵推手

全景重構李登輝與島嶼的歷史交會

內有政黨對立與社會分裂,外有強權威脅與地緣衝突,

面對混沌未來,我們更需要重回李登輝的時代,

重拾在變局中堅守民主、在壓力下維護主體的政治智慧與歷史視野。

《李登輝與台灣的國家認同》是迄今最為專業而深入的一本李登輝傳記,作者蔡石山教授以歷史學者之筆,深刻描繪其個人成長背景、政治生涯與思想轉變,並並評析他複雜而獨特的歷史角色。

本書也是一部剖析台灣歷史轉折的作品,呈現台灣人在過往頻繁的政權更迭下,如何面對身分轉換的掙扎與挑戰,並在曲折中逐漸生長出台灣的國家認同。

李登輝形容自己性格固執而叛逆,然而在旁人眼中,他也是善變之人,但他也在變中求存:他曾是日本統治下的台灣青年,遠赴日本求學甚至踏上戰場;戰爭結束後,從出色的留美學者,走入國民黨體制,並以穩健的步伐,一步步走上權力巔峰;他是台灣首任民選總統,提出生命共同體、兩國論與新台灣人等概念;卸任後,他脫離國民黨,投入倡議台灣主體意識。

他如南非曼德拉一般,鑄成了台灣意識;如新加坡的李光耀一般,為台灣塑造了自己的認同;更如一八九〇年代菲律賓的黎剎,使台灣人能夠想像一個不受外國控制的獨立國家。在他生前,民主在台灣從抽象觀念走進了日常生活;在他身後,台灣的國家認同又將何去何從?

作者簡介:

作者

蔡石山

美國奧勒崗大學歷史學博士,曾執教於臺灣大學、美國加州大學洛杉磯和柏克萊分校以及阿肯色大學,亦曾擔任交通大學講座教授與人文社會科學研究中心主任,期間不遺餘力推動研究臺灣海洋文化的淵源、吸取、轉承與發展,特別注重尋找世界三大主流文化——中國、日本、英美——如何匯聚交織成為當代臺灣核心文化價值的脈絡。除了無數篇以明代歷史和海外華人為題的論文之外,還著有多本專著,包括《永樂皇帝》、《明代宦官》、《海洋臺灣:歷史上與東西洋的交接》、《滄桑十年:簡吉與臺灣農民運動》、《臺灣的農民運動與土地改革,1924-1951》等。

校訂者

許雪姬

國立臺灣大學歷史學博士,中央研究院臺灣史研究所兼任研究員,專長為臺灣史研究,特別著眼於清代台灣制度史、家族史、日治時期台灣人的海外活動史、二二八事件及白色恐怖、口述歷史。

譯者簡介:

曾士榮

英國牛津大學聖安東尼學院博士,現任國立政治大學台灣文學研究所副教授。

陳進盛

臺灣大學政治學系碩士、東京大學研究、臺灣大學政治研究所博士班肄業。

章節試閱

一九九六年三月二十三日,中國共產黨的平面媒體機關《人民日報》有一篇社論,誹謗年已七十三歲的李登輝,視他為一個藐視祖國的「分離主義份子」、一個勾結美國的「騙子」、一個以政策「將台灣推向大災難深淵」的人。同一天,台灣的一千四百萬合格選民,無懼於中國長達一週的軍事演習與飛彈試射的威脅,在全國一萬兩千五百九十七個投票所自由投下他們的選票,壓倒性選出李登輝為總統。擁有壓倒性的選舉勝利與人民的授權,這位台灣人總統李登輝不斷且直率駁斥中國對台灣主權的主張。事實上,李登輝在就職演說中,宣告台灣是「一個主權國家」,誓言要使台灣完全獨立於外國的控制(這個宣告根本背離了其前任蔣介石和蔣經國的明確政策。一九四九年因逃避共產黨遷到台灣之後,蔣介石與蔣經國僅打算,將台灣視為國民政府未來光復中國大陸的堡壘)。李登輝隨後解散台灣省政府,在一九九九年七月九日接受「德國之音」的訪問中,進一步要求一個「特殊國與國」的外交機制,欲透過此一機制進行未來中國與台灣之間的協商。

藉著宣告台灣是「主權國家」,李登輝很清楚想要提倡一種「國家民族主義」(state nationalism)的形式。蘇聯瓦解以後,國家民族主義開始因新的主權國家的擴增而在整個一九九〇年代期間支配著歐洲。李登輝了解,中國人長期以來適應了太平盛世的帝國權力架構,二十世紀之後,又受到近代民族主義情感的刺激。然而,他並不將中國文化視為一個整體,也不接受單一的中國史觀。因此,李登輝要應用文化主義(culturalism)的概念,將中國視為「可媲美於西方基督教的一個完整的文明。而在西方基督教內部,像法國與英國等民族國家成為具有共同文化的政治次單位(subunits)」。在李登輝自己的歷史演變架構之中,「國家民族主義」是一種相當受到認可的民族主義,正如最近在立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞與烏克蘭所建立的主權國家,它不應該被解釋成為純粹的「種族民族主義」(ethnic nationalism)。「國家民族主義」不是立基於哲學、藝術、文學與宗教等文化上的差異,而是立基於政治的架構,與台灣島的地理和社會習俗的不變事實之上。也就是說,台灣的海洋型傾向的憲政民主,並不類同於大陸型的中國,以及其共產極權無所不包的權力結構。

儘管北京可能並不完全了解李登輝關於民族主義的新說法,李登輝關於中國與台灣關係的構想(「特殊國與國」)所產生的影響,則是立即的、長期的與情感的。李登輝最大的優點在於,他能夠敏銳解讀並塑造國內的公共意見,同時能夠激起民眾追隨他自己的目標。儘管大部分的台灣人原為漢族,一般來說,他們受到漢文化的影響並不一致,而且從一八九五年起,在政治、社會、經濟,甚至語言上,即和他們的中國大陸遠親分隔開來(除了一九四五年到一九四九年的四年內戰期間之外)。其實,一八九五年五月二十五日,在日本從清朝政府接收台灣以前,台灣島民早已建立台灣民主國,希望尋求歐洲人與美國人的支持。儘管該台灣民主國十分短命,這一段歷史卻「代表一個虛擬的台灣國族認同概念的歷史起點」,因為它「在象徵上與法律上標示著台灣從中國最初的分離」。過去幾十年間,台灣分裂的國族認同變得更明顯且更容易分辨。究其原因,一部分是因為台灣更民主化、更多自由與經濟更成功,另一部分則是因為共產中國令人遺憾的違反人權記錄,以及它持續威脅以武力「解放」台灣。二〇〇四年,中國沿著大陸南部海岸部署了大約六百枚飛彈,對準台灣。

李登輝努力喚起的「國家民族主義」的政治意識,似乎已經贏得台灣島上多數福佬人、客家人與原住民的支持。但是,仍有頗高比例的「外省人」(一九四九年隨中華民國政府由大陸逃難到台灣),繼續維持與中國深切的個人關係與情感聯繫,而且他們一般來說並不信賴李登輝,也不奉行李登輝的政治議程。為了舒緩台灣內部矛盾衝突的多重認同(本省人對外省人,或獨立對統一),李登輝尋找一個簡稱為「新台灣人」的新認同方案的可能性。李登輝多族群、多文化的提議,在他所稱的「國家民族主義」與傳統的「族群民族主義」之間明確做出區別。這個無所不包的「新台灣人」概念,將所有台灣住民給包括進去,無論其族群背景和來到台灣的時間先後。一九九八年台北市長選舉時,香港出生的馬英九宣告自己是「新台灣人」,並擊敗台灣本土出生且頗受歡迎的陳水扁的時候,這個新的認同遂於一九九〇年代後期蔚為風行。

然而,李登輝的「新台灣人」概念長久以來仍處於孕育階段,而且胎盤不穩。李登輝剛繼任台灣的總統一職時,就像其前任一樣,似乎熱切支持中國統一。但是,退休之後,他經歷了心理學家所稱的「政治的贖罪」(political atonement)。這表現在他無情地指控國民黨是個「外來政權」,並且積極地提倡台灣獨立等事實之上。二〇〇三年一月,李登輝在一次演說中指出:「台灣人出賣他們的身體與靈魂給外來政權的時間太久了,現在正是將之取回來的時刻。因為台灣是屬於台灣人的。」這類說詞反映出李登輝正在解構他自己的「中國性」,另一方面卻受到台灣海峽兩岸中國人的同聲譴責。再者,李登輝承認年輕時,自己對日本的感受多過對中國的感受,這是因為他是在日本人辦的學校與其他日本人同學競爭中長大,後來就讀於京都帝國大學,也在日本的陸軍擔任過尉官。簡言之,文化上混血的李登輝一直是個具有多重認同的人,因此體現出些許矛盾衝突。他早先認同自己是個日本人,然後是個中國人,最後則是個台灣人。他的生命史是近代台灣社會的縮影和真實的寫照,本書也是一本關於台灣認同的塑造、解構與再造的陳述。

一九九六年三月二十三日,中國共產黨的平面媒體機關《人民日報》有一篇社論,誹謗年已七十三歲的李登輝,視他為一個藐視祖國的「分離主義份子」、一個勾結美國的「騙子」、一個以政策「將台灣推向大災難深淵」的人。同一天,台灣的一千四百萬合格選民,無懼於中國長達一週的軍事演習與飛彈試射的威脅,在全國一萬兩千五百九十七個投票所自由投下他們的選票,壓倒性選出李登輝為總統。擁有壓倒性的選舉勝利與人民的授權,這位台灣人總統李登輝不斷且直率駁斥中國對台灣主權的主張。事實上,李登輝在就職演說中,宣告台灣是「一個主權國家」...

作者序

《李登輝與台灣的國家認同》英文精裝本於二〇〇五年九月,由St. Martin Press的全球分部紐約Palgrave Macmillan出版。十五個月後,中譯本由台灣前衛出版社於二〇〇七年一月出書,承蒙國內讀者的眷顧,中文版目前已經絕版。為了滿足中文讀者的需求,涂豐恩博士創辦的「有理文化」出版社,徵求前衛林文欽社長的答應首肯,決定將此書的中文更新再版。涂博士請我為此寫再版「序」,我很樂意接受他的邀請。

Palgrave Macmillan英文版出書時,邀請了兩位國際知名的台灣研究學者丹尼‧羅伊(Denny Roy)跟馬若望(Ramon H. Myers)於封底,為本書撰寫評論簡介。另外,《美國歷史評論》(American Historical Review)也請紐約市立大學魯賓思坦(Murray A. Rubinstein)教授,對我的書進行評論。魯賓思坦在二〇〇六年六月的《美國歷史評論》寫道:「蔡石山的李登輝傳記平衡、敏感,文筆優美。」魯賓思坦接著評論說:「儘管作者與李登輝關係密切,但是,這是一本內容豐富而慷慨的書。書中對李登輝的缺點和所有……都作了平衡而且深刻的描述。這本書寫得很好,某些段落可以細細品味……讓讀者深刻地感受到一個重要人物,一個在他所處的時代和地方改變國家的人物。台灣人、中國人、研究日本殖民主義的學生,都會發現這本書有趣、有啟發性而且充滿感情。」

李故總統長壽,但並非沒有潛在的健康問題和偶然的住院治療。二〇一八年十二月初,李登輝再次住院,據說已臨生命的終點。就在此時,倫敦《金融時報》(The Financial Times)預見到李登輝的可能離世,為了搶先新聞報導,向我提出一系列有關李登輝對台灣民主化貢獻的問題。以下是完整的問題以及我回覆的答案(二〇一八年十二月五日):

問:你認為他的生命中,有那些重要的時刻?

答:李登輝一生中,有幾個重要時刻,包括一九六八年六月在康乃爾大學獲得農業經濟學博士;一九七〇年七月宣誓為中國國民黨黨員,一九七八年六月十九日起擔任台北市市長;一九八四年二月二十五日被選為中華民國副總統。但我認為他政治生涯中最重要的開創性時刻是一九九六年三月二十三日,當時台灣一千四百萬合格選民投票,以壓倒性多數,選出李登輝為首次民選總統。

問:如果沒有李登輝的堅強領導,台灣能否實現民主化?

答:如果沒有李登輝的堅強領導,台灣的民主化,也不無可能實現。除了李登輝那一代,對日本文化和歷史懷有鄉愁的台灣同胞之外,其他尚有數以萬計,受過高等教育,且具有奉獻精神的台灣青年人(他們或居住在台灣境內,或在海外接受教育或工作),他們自二十世紀七〇年代以來,一直在台灣島內,透過和平及非暴力抗爭,堅持不懈地試圖在自己祖國台灣建立美國式的民主。再者,由於美國政府不斷的搪塞,加上獨裁者蔣介石及其兒子蔣經國的逝世,台灣的民主,遲早會成現實。儘管其步伐,可能會慢一些,過程也可能會複雜而且混亂!

問:野百合抗議活動後,決定聽取學生意見的歷史意義?

答:依照對野百合運動學生的承諾,新任當選總統的李登輝特別寬大處理二十七名持不同意見者(非國民黨籍),而且召開國是會議。會議確定了國民黨與民進黨之間的未來。

問:他的領導對創建/強化台灣國家認同的影響?

答:李登輝領導的遺產和他最具特色的特質是他的擔當精神及敏銳的自知之明,並且願意將兩者傳播。李登輝的聲音鏗鏘有力,在喚起台灣民族方面且有奇妙的煽動力和誘感力。李登輝本人是白色恐怖的受害者。在他大力強化「新台灣人」身份認同方面功不可沒!這種「新台灣人」建立的身份是──大陸人、客家人、福佬河洛人和原住民──納入一個和諧的國家,以便維護民主、自由、人權。他成為台灣獨立的擁護者,也是歷史的推動者。他是歷史的主體,就像每一個新國家的開拓者一樣,李登輝在台灣歷史上留下的記錄,對後世既是激勵,也是鞭策!

問:在回顧李登輝的一生時,你認為還有什麼其他重要,不為人知的事,值得注意。

答:李登輝不接受單一中國歷史觀。中國歷朝的政治版圖,似手提風琴一樣,有時擴大,有時緊縮,分久必合,合久必分是必然的現象。反之,他以文化主義的思想,將中國視為一個完整的華夏文明,就像歐洲的基督文明一樣,比利時,丹麥,荷蘭等小國在其中成為共同文化的政治單位。又如中東,北非的伊斯蘭阿拉伯文明體系,總共有二十二個獨立的主權國家。一言以蔽之,李登輝自己的歷史演變方案,是把台灣的海洋型憲政民主與中國大陸型的共產主義極權結構區分出來!

擁有農業經濟學博士的李故總統,對世界歷史興致濃厚。他尤其喜愛探討跟台灣有緊密關係的荷蘭跟英國。有一次,在台綜院的訪談中,我們討論到荷蘭和英國之所以從最早的殖民地小國,發展成為全球性的海洋帝國。荷蘭原本是西班牙Habsburg王朝的一部份。一五七二年獨立後的一百年間,在全世界建立了二十九個貿易站,包括紐約、雅加達、長崎與我們的安平等等。他們以冒險患難的精神,再以海島貿易為背景,創建了人類最早的股票市場。

英國南部有三分之二的土地,曾經是羅馬帝國的一部份,總共超過三百五十年(公元四十三年到四百一十年)之久。當時叫做Britannia,就是後來的Britain(不列顛)。可是到了十九世紀,二十世紀,大不列顛(英國)變成為世界最大的海洋帝國,充分的表現了英國人冒險患難的海洋文化精神。他們發跡的理由固然很多,但主要的是英國人在一七六〇年代以後發明了蒸氣機,隨之引起了人類的工業革命,以新的動能創造各種新的機器,再加上「海」與「島」為背景的強大海軍,以及百年順序演進的君主憲制議會民主政治,在二次世界大戰以前,英國變成了全球最強盛的國家,目前英國國協總共有五十六個會員國,這些會員國,隨著大戰前後,紛紛成為主權獨立的國家,包括加拿大(一八六七),澳洲(一九〇一),南非(一九三四),紐西蘭(一九四七),巴基斯坦(一九四七),印度(一九四九),科爾多(Kuwait,一九六一),杜拜(Dubai,一九七一),巴林(Bahrain,一九七一),馬爾他(Malta,一九六四),阿曼(Oman,一九七一)等等。

李故總統地下有知,近來台灣的發達也具備英國當初發靭時期的三個主要條件:(一)台灣目前是全球最新科技晶片的重鎮; (二)台灣是一個憲政、民主、自由、法治的國家;(三)台灣以「海」跟「島」為腹地,也向全世界發揮了冒險患難的海洋文化精神與作為。

經過長期住院治療,李登輝總統最終於台灣時間二〇二〇年七月三十日離世,享年九十七歲。同一天(美國東部時間),《華爾街日報》援引我書中的序言,報導了他去世的消息,其中寫道:「在過去的二十年間,李登輝塑造了台灣的意識,就像納爾遜曼得拉塑造了南非的意識一樣;他創造了台灣的身份,就像李光耀塑造了新加坡的身份一樣;他使台灣能想像一個不受外國勢力控制的獨立國家,就像一八九〇年代何塞黎剎塑造了菲律賓的身份一樣。」

回想,一九九六年三月二十三日正當台灣舉行歷史性第一次民選總統的時候,中共黨報《人民日報》詆毀當時七十三歲的李登輝,說他的政策會把「台灣人民推入災難的深淵。」但是十九年以後,事實證明,李故總統不但沒把台灣人民推入災難的深淵;恰恰相反,李總統佈局的諸多政策,反而帶來台灣人歷史上享受最繁榮的經濟生活與安穩的民主自由。依據二〇二五年「國際貨幣基本組織」(IMF)所統計的「人均國內生產總值GDP」,在全世界一百九十七個國家當中,美國排名第九(八萬九千六百七十八);台灣跟荷蘭排名第十一(八萬兩千六百一十五);南韓排名第二十六(六萬五千五百八十二);日本排名第三十六(五萬四千九百〇七);中國卻排名第七十三(兩萬八千〇八)。

最後,我要再度感謝李故總統為我們下一代台灣人的子子孫孫創建並留下令人值得驕傲,穩固的政治,經濟基石。更重要的是,他帶引我們朝向歷史正確的方向!

蔡石山 謹序 二〇二五年四月寫於竹北旅次

《李登輝與台灣的國家認同》英文精裝本於二〇〇五年九月,由St. Martin Press的全球分部紐約Palgrave Macmillan出版。十五個月後,中譯本由台灣前衛出版社於二〇〇七年一月出書,承蒙國內讀者的眷顧,中文版目前已經絕版。為了滿足中文讀者的需求,涂豐恩博士創辦的「有理文化」出版社,徵求前衛林文欽社長的答應首肯,決定將此書的中文更新再版。涂博士請我為此寫再版「序」,我很樂意接受他的邀請。

Palgrave Macmillan英文版出書時,邀請了兩位國際知名的台灣研究學者丹尼‧羅伊(Denny Roy)跟馬若望(Ramon H. Myers)於封底,為本書...

目錄

新版序

代序 許雪姬

前言

致謝語

第一章 李登輝誕生的台灣

第二章 一個台灣經濟學人的日本教育

第三章 受困於戰爭與屠殺的鉗口──李登輝的悲情歲月,一九四四 ─ 一九四七

第四章 一個學者的形成

第五章 皈依基督信仰、轉向國民黨的李登輝

第六章 初嚐權力

第七章 省主席與副總統時代,一九八一 ─ 一九八七

第八章 李登輝總統,一九八八 ─ 一九九三

第九章 領導台灣鞏固民主

第十章 結語

註釋

新版序

代序 許雪姬

前言

致謝語

第一章 李登輝誕生的台灣

第二章 一個台灣經濟學人的日本教育

第三章 受困於戰爭與屠殺的鉗口──李登輝的悲情歲月,一九四四 ─ 一九四七

第四章 一個學者的形成

第五章 皈依基督信仰、轉向國民黨的李登輝

第六章 初嚐權力

第七章 省主席與副總統時代,一九八一 ─ 一九八七

第八章 李登輝總統,一九八八 ─ 一九九三

第九章 領導台灣鞏固民主

第十章 結語

註釋