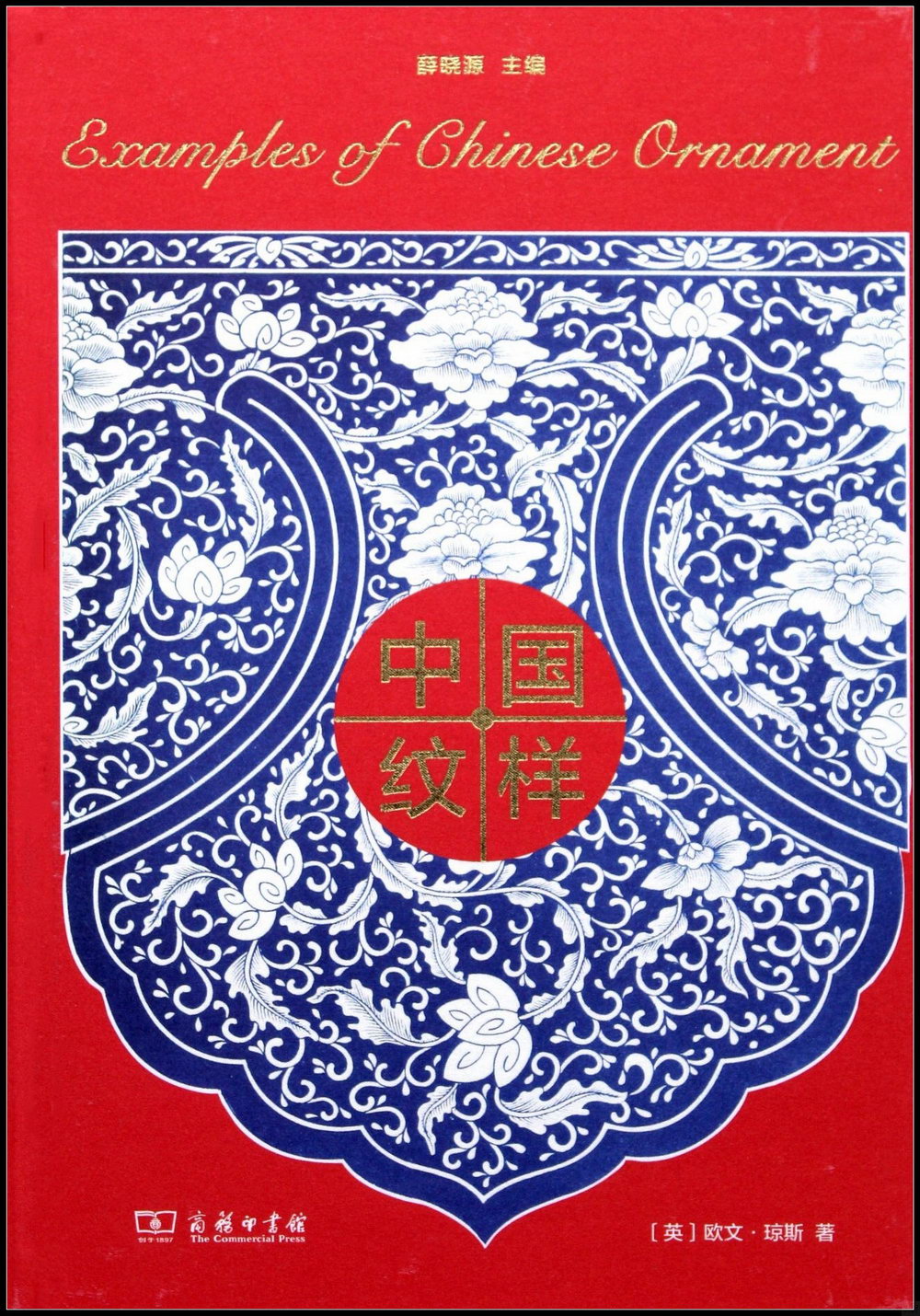

我們對中國人平衡色彩的功力早有耳聞,但對他們駕馭純粹裝飾藝術或抽象藝術形式的能力卻知之甚少;在《世界紋樣》(The Grammar of Ornament)的“中國紋樣”一章中,我曾囿於當時的見聞,認為中國人不擅長處理抽象紋飾;現在看來,在中國歷史上的某個時期,應該出現過一個非常重要的藝術流派。我們有理由認為,這種藝術形式在某種意義上可能發源於異域;它的創作原則與伊斯蘭藝術形式在方方面面都如此相近,或許可以假設它發源於此。只消變換配色和調整畫面,就不難把這種風格的某件藝術作品轉換成印度或波斯風格的構圖。當然,所有這些作品在藝術表現手法上都展示出純粹的中國風格,只是其原初理念具有明顯的伊斯蘭藝術特質。

當代摩爾人也是憑藉同樣的直覺裝飾陶器,中國工匠創作精美的琺瑯花瓶時所遵循的準則,他們也同樣遵循。摩爾藝術家憑藉直覺,從物件的形體和大小人手,將簡單加工的陶罐或者其他物件的表面用塗點法分割成面積均等的三角形,再用另外的顏色塗點描畫新的三角,與其交織。從這些色點在器表的特殊形態推測,它們均由一根連續線條串聯。隨後,它們又與主線同向或反向,以更多的點、線填飾形成的空白,並進一步用更小的點填充,以此類推,直至整體呈現出均勻的色調或光澤。

《中國紋樣》收錄的中國藝術品應當採用了同樣的製作工藝。首先,選取能展現花瓶獨特形態的位置繪製較大花朵,這些花卉圖樣將整個瓶身分隔成對稱等比的塊面;在這些塊面當中,直覺和天馬行空的想像取代了規範和秩序,藝術家以一條波線串聯所有固定的中心。他們用該波線將不同的三角區域不規則分割,再填飾中等大小的塊面,即在連續的線條上綴以花朵或大葉;這些稍小的塊面仍舊保持著三角對稱,只是相對主題花卉而言沒有那麼刻板:如此往復,在空白處持續填飾更小的圖案、花蕾或葉柄,直至填滿整體,並由均勻的色彩中求得和諧之美。東方裝飾藝術都有這樣的共同特點,而中國人的獨到之處,特別是對於大型琺瑯器皿的紋飾而言,在於將畫面分割出三角區域的主題花卉相對面積更大。

《中國紋樣》選取的紋飾無一不展現出花朵表面細節的巧妙刻畫對主體比例明顯失調的削弱,從而實現色彩的理想平衡。

| FindBook |

有 1 項符合

中國紋樣的圖書 |

|

中國紋樣 作者:(英)歐文·瓊斯 出版社:商務印書館 出版日期:2019-10-01 語言:簡體中文 規格:精裝 / 212頁 / 16k/ 19 x 26 x 1 cm / 普通級/ 單色印刷 / 1-1 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:中國紋樣

內容簡介

序

中國近來戰事頻仍,加之太平囂亂,諸多公共建築圮毀,大批精美瑰麗的裝飾藝術珍品流落歐洲。這些珍品的風格前世罕見,其奪目之光彩不僅體現於精湛的製作工藝,亦體現於悅目的色彩搭配和完美的整體效果。

《中國紋樣》的各幅圖版,是我盡己所能搜集到的關於這種新式裝飾藝術的各類集成。我確信,此類藝術風格的全部重要形式均囊括在此。

我有幸接觸到南肯辛頓(South Kensington)博物館的國家級藏品,以及方特希爾(Fonthill)的阿爾弗雷德·莫里森閣下(Alfred Morrison,Esq.)無與倫比的藏品。在流入我國的諸多藝術品之中,莫里森閣下的收藏總是其中最珍貴的部分。路易士·胡思閣下(Louis Huth,Esq.)在南肯辛頓的展品,以及M.迪格比·懷亞特閣下(M.Digby Wyatt,Esq.)、德拉魯上校(Col.DeLa Rue)、湯瑪斯·查普爾閣下(Thomas Chappell,Esq.)、F.O.沃德閣下(F.O.Ward,Esq.)、尼克森(Nixon)和羅茲(Rhodes)等先生的大量個人收藏,構 成了《中國紋樣》的研究主體。特別要感謝的是德拉克(Durlacher)先生和韋勒姆(Wareham)先生,他們慷慨相助,將許多藏品出借,使我能夠 在工作室內專心完成臨摹。

竊以為,此類迄今鮮為人知的紋飾一經出版,將為裝飾藝術界提供寶貴而富有啟發意義的幫助,有利於我等實現共同追求的理想,那就是:建立在一切優秀藝術所展現的永恆原則上的昔日之類型的持續進步。

《中國紋樣》的各幅圖版,是我盡己所能搜集到的關於這種新式裝飾藝術的各類集成。我確信,此類藝術風格的全部重要形式均囊括在此。

我有幸接觸到南肯辛頓(South Kensington)博物館的國家級藏品,以及方特希爾(Fonthill)的阿爾弗雷德·莫里森閣下(Alfred Morrison,Esq.)無與倫比的藏品。在流入我國的諸多藝術品之中,莫里森閣下的收藏總是其中最珍貴的部分。路易士·胡思閣下(Louis Huth,Esq.)在南肯辛頓的展品,以及M.迪格比·懷亞特閣下(M.Digby Wyatt,Esq.)、德拉魯上校(Col.DeLa Rue)、湯瑪斯·查普爾閣下(Thomas Chappell,Esq.)、F.O.沃德閣下(F.O.Ward,Esq.)、尼克森(Nixon)和羅茲(Rhodes)等先生的大量個人收藏,構 成了《中國紋樣》的研究主體。特別要感謝的是德拉克(Durlacher)先生和韋勒姆(Wareham)先生,他們慷慨相助,將許多藏品出借,使我能夠 在工作室內專心完成臨摹。

竊以為,此類迄今鮮為人知的紋飾一經出版,將為裝飾藝術界提供寶貴而富有啟發意義的幫助,有利於我等實現共同追求的理想,那就是:建立在一切優秀藝術所展現的永恆原則上的昔日之類型的持續進步。

|