| FindBook |

有 1 項符合

思考的紋章學的圖書 |

|

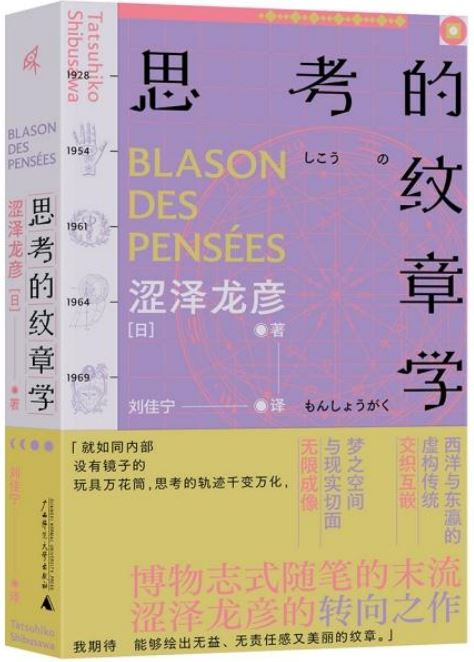

思考的紋章學 作者:(日)澀澤龍彥 出版社:廣西師範大學出版社 出版日期:2022-01-01 語言:簡體中文 規格:精裝 / 220頁 / 32k/ 13 x 19 x 1.1 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:思考的紋章學

內容簡介

本書是澀澤龍彥從“博物志風格的文章”到“短篇小說風格的虛構故事”這一轉型期的標誌性隨筆集。自20世紀50年代起,澀澤龍彥一直以歐洲文化的介紹者、法國文學的譯介者的身份活躍在日本文壇,而本書是他 將目光投向母國日本,將日本與西洋的文學傳統並置討論。在本書中,澀澤摘取了文學作品中的眾多經典意象,進行了紋章學式的書寫,探討在東西文學作品裡蘊藏的或同或異的想像力內核。

作者介紹

(日)澀澤龍彥(1928—1987)

日本現代小說家、評論家。對三島由紀夫、寺山修司等人影響甚深的“暗黑美學大師”。他致力於將西方社會中的文化與思想暗流介紹給日本學界。著有《唐草物語》《虛舟》《高丘親王航海記》等。譯者:劉佳甯,日本九州大學文學博士生,研究方向為澀澤龍彥及日本怪奇幻想文學。

日本現代小說家、評論家。對三島由紀夫、寺山修司等人影響甚深的“暗黑美學大師”。他致力於將西方社會中的文化與思想暗流介紹給日本學界。著有《唐草物語》《虛舟》《高丘親王航海記》等。譯者:劉佳甯,日本九州大學文學博士生,研究方向為澀澤龍彥及日本怪奇幻想文學。

目錄

洋燈旋轉 / 1

關於夢 / 19

幻鳥譚 / 37

姐之力 / 57

付喪神 / 77

關於時間的悖論 / 95

俄德拉代克 / 113

Vita Sexualis / 129

創造惡魔 / 147

金甲蟲 / 165

環形的枯渴 / 181

愛的植物學 / 197

後記 / 217

文庫版後記 / 219

關於夢 / 19

幻鳥譚 / 37

姐之力 / 57

付喪神 / 77

關於時間的悖論 / 95

俄德拉代克 / 113

Vita Sexualis / 129

創造惡魔 / 147

金甲蟲 / 165

環形的枯渴 / 181

愛的植物學 / 197

後記 / 217

文庫版後記 / 219

序

三島由紀夫曾援引柳田國男的《遠野物語》中的一節,來探討某種讓幽靈這種非現實的存在成為現實的力量(《小說是什麼》所收),對此我自那時以來便想提出一些異議。記得在三島生前我也曾向他提及此事,但當時話不投機也只能無奈中途作罷。在他本人已去了幽冥的現在來重溫這個幽靈談,說奇妙也很奇妙,不過三島大概只會在幽冥苦笑,是萬不可能蓄意化作幽靈出現在這世上的。篇幅稍長,但請先讓我引用柳田國男的文章。

佐佐木的曾祖母年邁辭世後,參與納棺的親屬們聚在房間裡守夜。死者那因精神失常而被迫離異的女兒也在其中。當地的風俗忌諱靈堂的煙火熄滅,就由祖母和母親二人坐在寬敞的地爐兩側,母親身旁放著炭籠,不時續些炭火。從側門忽然傳來腳步聲,母親凝神看,走來的竟是死去的老人。她生前因為佝僂,常把衣物的下緣折成三角,翻起縫在衣物上方。眼前的也曆然是同樣的光景,衣服的紋路也和記憶裡的吻合。二人還未來得及驚叫,曾祖母就從兩個女人圍坐的地爐旁通過。衣裾碰到炭鬥,渾圓的炭鬥骨碌骨碌地打轉。(下略)

三島對文章中“炭鬥骨碌骨碌地打轉”這一部分讚賞有加,據他說,這將日常的現實轉化成非日常的超現實的事, 就是“產生現實移位的鉸鏈”。 也就是說, 如果只是幽靈出現在這個世界上,那可能不過是眼睛的錯覺或是一種幻覺,我們的現實還沒有受到任何侵犯,而當幽靈擁有了物理的力量,遵循我們現實世界的物理法則擾亂秩序時,那會成為包括幽靈在內的超現實取得壓倒性優勢的證據,對於這樣恐怖而值得敬畏的超現實,我們不得不相信。炭鬥的旋轉成為幽靈存在的不容置喙的證據,是作者的筆力使炭鬥打轉,讓幽靈一舉確保了自己的實體。

但在我看來,這很明顯是三島邏輯的短路(我並不喜歡這個詞,此前也未曾使用過,苦於沒有更妥帖的詞語,姑且一用), 我想他將兩個現實混為了一體。 這兩個現實,其中一個是佐佐木曾祖母死去當日的遠野鄉的現實,另一個是柳田筆下的故事的現實。不必說我們不住在明治時代的遠野鄉,沒有在佐佐木的守夜裡列席而坐,實際上沒有看到炭鬥骨碌骨碌打轉,當然也沒有目睹的必要。只是憑藉著柳田文章的力量、語言表現的力量,將其化作個人的內在體驗便已足夠。老實說,炭鬥旋轉這個物理事實對在現場目睹的人來講是否屬於“現實的移位”,這與柳田的語言表現力毫無關係,于今天閱讀柳田文章的我們而言,更是毫不相干。通過柳田的筆力旋轉的並非現實中遠野鄉的炭鬥,而不過是我們想像中的炭鬥。

講到這裡,我的論旨似乎過於理所當然,囉囉唆唆的敘述本身也顯得有些愚蠢。但不得不聲明的是,我並非為了尋找三島邏輯的破綻才特意援引柳田國男的文章。在三島的內心裡,無疑希冀著在以色列軍號角的迴響中,耶利哥城牆傾覆這樣的奇跡發生;他同樣想通過在語言的力量之下旋轉的炭鬥,去相信超現實力量的存在。可我想說的並非這件事。對這樣的神秘主義我並不關心。

我真正想說的是,即使存在邏輯的短路,著眼於炭鬥般微小的日常器物,主張在日常器物所發生的不可思議的旋轉中,隱藏著“讓小說成為小說”的本質,我對三島的上述文學觀深感共鳴。

炭鬥碰到本應沒有實體的幽靈的和服衣裾後骨碌骨碌旋轉的場景,通過柳田國男簡潔有力的筆致,在我們的心裡被生動地喚醒,得以成為這短短一篇的點睛之筆,成為焦點。可以說在我們的想像裡,確乎有炭鬥經由柳田的筆法徐徐旋轉。炭鬥的旋轉在這裡因具象化而帶有了象徵價值,成為我們認知超現實力量存在的指標。我想,這是三島所想要表達的。

繞過嚴謹的道理簡單來講, 不把《遠野物語》的百餘篇故事裡如骨碌骨碌打轉的炭鬥般孩子氣的奇怪物體(objet)逐一挑出,並為它們賦予象徵的價值,便無法釋然,對於三島由紀夫作為小說家所具備的這種優秀品質,我無法不表示贊同。我這樣的邏輯裡又是否存在短路呢?

無論是否短路都無足輕重,在我的腦海裡,從《遠野物語》炭鬥旋轉的場景中,我倏忽間憶起另一個場景。我不禁想,在古往今來的幽靈或妖怪的故事之中,令炭鬥這樣日常的器物旋轉的手法不是非常常見嗎?下面引用的,是泉鏡花《草迷宮》中的一節。

那真是一場騷亂。燈明兇險,我將洋燈藏到身旁,一次次緊捂遮掩著它。

坐著的人幾乎整個翻倒,但這搖動卻不是從地板托梁開始的,證據是那被我小心翼翼壓住的洋燈,在翻卷翩舞的榻榻米上靜靜的,紋絲不動。

但也發生過只有那盞洋燈骨碌骨碌打轉的情況。一開始僅是燈罩旋轉,隨即整個就像風車一樣舞蹈,但擺放的位置卻沒有發生變化,在驚訝之間,成了一團火球。眼看著變白,然後泛青,茫然盤踞著。從未有過那麼惹人生厭的光。

佐佐木的曾祖母年邁辭世後,參與納棺的親屬們聚在房間裡守夜。死者那因精神失常而被迫離異的女兒也在其中。當地的風俗忌諱靈堂的煙火熄滅,就由祖母和母親二人坐在寬敞的地爐兩側,母親身旁放著炭籠,不時續些炭火。從側門忽然傳來腳步聲,母親凝神看,走來的竟是死去的老人。她生前因為佝僂,常把衣物的下緣折成三角,翻起縫在衣物上方。眼前的也曆然是同樣的光景,衣服的紋路也和記憶裡的吻合。二人還未來得及驚叫,曾祖母就從兩個女人圍坐的地爐旁通過。衣裾碰到炭鬥,渾圓的炭鬥骨碌骨碌地打轉。(下略)

三島對文章中“炭鬥骨碌骨碌地打轉”這一部分讚賞有加,據他說,這將日常的現實轉化成非日常的超現實的事, 就是“產生現實移位的鉸鏈”。 也就是說, 如果只是幽靈出現在這個世界上,那可能不過是眼睛的錯覺或是一種幻覺,我們的現實還沒有受到任何侵犯,而當幽靈擁有了物理的力量,遵循我們現實世界的物理法則擾亂秩序時,那會成為包括幽靈在內的超現實取得壓倒性優勢的證據,對於這樣恐怖而值得敬畏的超現實,我們不得不相信。炭鬥的旋轉成為幽靈存在的不容置喙的證據,是作者的筆力使炭鬥打轉,讓幽靈一舉確保了自己的實體。

但在我看來,這很明顯是三島邏輯的短路(我並不喜歡這個詞,此前也未曾使用過,苦於沒有更妥帖的詞語,姑且一用), 我想他將兩個現實混為了一體。 這兩個現實,其中一個是佐佐木曾祖母死去當日的遠野鄉的現實,另一個是柳田筆下的故事的現實。不必說我們不住在明治時代的遠野鄉,沒有在佐佐木的守夜裡列席而坐,實際上沒有看到炭鬥骨碌骨碌打轉,當然也沒有目睹的必要。只是憑藉著柳田文章的力量、語言表現的力量,將其化作個人的內在體驗便已足夠。老實說,炭鬥旋轉這個物理事實對在現場目睹的人來講是否屬於“現實的移位”,這與柳田的語言表現力毫無關係,于今天閱讀柳田文章的我們而言,更是毫不相干。通過柳田的筆力旋轉的並非現實中遠野鄉的炭鬥,而不過是我們想像中的炭鬥。

講到這裡,我的論旨似乎過於理所當然,囉囉唆唆的敘述本身也顯得有些愚蠢。但不得不聲明的是,我並非為了尋找三島邏輯的破綻才特意援引柳田國男的文章。在三島的內心裡,無疑希冀著在以色列軍號角的迴響中,耶利哥城牆傾覆這樣的奇跡發生;他同樣想通過在語言的力量之下旋轉的炭鬥,去相信超現實力量的存在。可我想說的並非這件事。對這樣的神秘主義我並不關心。

我真正想說的是,即使存在邏輯的短路,著眼於炭鬥般微小的日常器物,主張在日常器物所發生的不可思議的旋轉中,隱藏著“讓小說成為小說”的本質,我對三島的上述文學觀深感共鳴。

炭鬥碰到本應沒有實體的幽靈的和服衣裾後骨碌骨碌旋轉的場景,通過柳田國男簡潔有力的筆致,在我們的心裡被生動地喚醒,得以成為這短短一篇的點睛之筆,成為焦點。可以說在我們的想像裡,確乎有炭鬥經由柳田的筆法徐徐旋轉。炭鬥的旋轉在這裡因具象化而帶有了象徵價值,成為我們認知超現實力量存在的指標。我想,這是三島所想要表達的。

繞過嚴謹的道理簡單來講, 不把《遠野物語》的百餘篇故事裡如骨碌骨碌打轉的炭鬥般孩子氣的奇怪物體(objet)逐一挑出,並為它們賦予象徵的價值,便無法釋然,對於三島由紀夫作為小說家所具備的這種優秀品質,我無法不表示贊同。我這樣的邏輯裡又是否存在短路呢?

無論是否短路都無足輕重,在我的腦海裡,從《遠野物語》炭鬥旋轉的場景中,我倏忽間憶起另一個場景。我不禁想,在古往今來的幽靈或妖怪的故事之中,令炭鬥這樣日常的器物旋轉的手法不是非常常見嗎?下面引用的,是泉鏡花《草迷宮》中的一節。

那真是一場騷亂。燈明兇險,我將洋燈藏到身旁,一次次緊捂遮掩著它。

坐著的人幾乎整個翻倒,但這搖動卻不是從地板托梁開始的,證據是那被我小心翼翼壓住的洋燈,在翻卷翩舞的榻榻米上靜靜的,紋絲不動。

但也發生過只有那盞洋燈骨碌骨碌打轉的情況。一開始僅是燈罩旋轉,隨即整個就像風車一樣舞蹈,但擺放的位置卻沒有發生變化,在驚訝之間,成了一團火球。眼看著變白,然後泛青,茫然盤踞著。從未有過那麼惹人生厭的光。

|