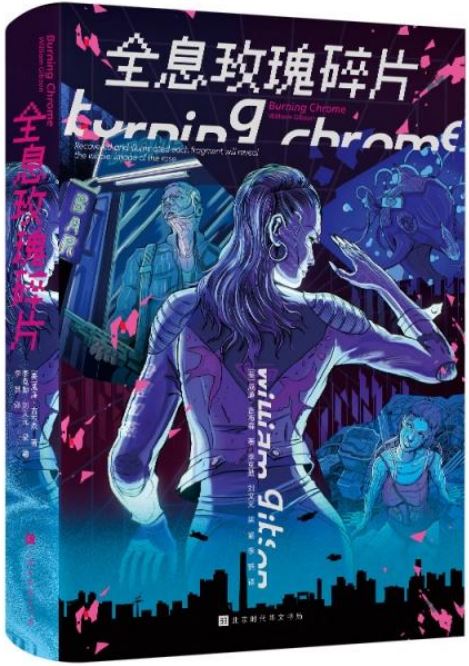

在大腦中為客戶存儲敏感數據,與賽博海豚對話,出售衝撞奔騰的夢境,在夜城上方的金屬海洋浪尖狂舞不休……閱讀吉布森,就像觀看了一場場畫面感十足的電影。在這部小說集中,威廉·吉布森開創了令他日後備受讚譽的世界。

本書是賽博朋克文學宗師威廉·吉布森惟一的一部短篇傑作選,收錄了他早期創作的十篇科幻短篇小說。簡短詩意的處女作《全息玫瑰碎片》,像DNA般預示了他未來作品的基本特徵:編碼記憶、虛擬體驗、亡命之人、夢境、性;《約翰尼的記憶》營造出黑色電影和偵探小說般的冷峻風格,使其成為賽博朋克文學的標誌性作品之一;《整垮珂蘿米》創造了“賽博空間”,為“賽博朋克*經”《神經漫遊者》的誕生埋下伏筆。除此之外,都市奇幻、太空探險、人機交互等題材的小說也收錄其中。這些短篇小說展露出威廉·吉布森在八十年代震動科幻文壇時期,蘊藏的巨大能量與才華,他以超越時代的想像力革新科幻文學,對後世文化產生了深遠影響。

| FindBook |

有 1 項符合

全息玫瑰碎片的圖書 |

|

全息玫瑰碎片 作者:(美)威廉·吉布森 出版社:北京時代華文書局 出版日期:2021-12-01 語言:簡體中文 規格:精裝 / 253頁 / 32k/ 13 x 19 x 3.54 cm / 普通級/ 單色印刷 / 1-1 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:全息玫瑰碎片

內容簡介

作者介紹

威廉·吉布森(William Gibson,1948— )

當代著名科幻作家,賽博朋克之父、賽博朋克文學宗師、“蒸汽朋克”文學流派開創者之一。

1948年3月17日出生於美國南卡羅來納州,12歲時沉迷於科幻小說,渴望成為一名科幻作家。1977年,在英屬哥倫比亞大學選修的科幻文學課結束時,用小說取代課程論文,完成了他的處女作《全息玫瑰碎片》,開啟了寫作生涯。

1982年7月,於《奧秘》雜誌發表的短篇小說《整垮珂蘿米》中,發明了“賽博空間”,後來在1984年出版的《神經漫遊者》一書中更充分地闡述了這個想法。此書出版後便狂攬星雲獎、雨果獎、菲力浦·迪克獎三項大獎,催生“賽博朋克”文學流派,對之後的電影、文學、音樂、遊戲、網路文化及技術等多個領域產生了深遠影響。

除短篇小說集《全息玫瑰碎片》外,著有《神經漫遊者》《零伯爵》《重啟蒙娜麗莎》(“蔓生都會三部曲”),《虛擬之光》《虛擬偶像愛朵露》《所有明天的聚會》(“橋樑三部曲”),《模式識別》《幽靈之國》《零歷史》(“藍螞蟻三部曲”),《代理人》《邊緣世界》,與布魯斯·斯特林合著的“蒸汽朋克*經”《差分機》等長篇作品。2019年,因其卓越的文學成就,獲得美國科幻和奇幻作家協會頒發的“終身榮譽獎”戴蒙·奈特紀念大師獎。

威廉·吉布森於1967年移居加拿大,目前居住在溫哥華。

當代著名科幻作家,賽博朋克之父、賽博朋克文學宗師、“蒸汽朋克”文學流派開創者之一。

1948年3月17日出生於美國南卡羅來納州,12歲時沉迷於科幻小說,渴望成為一名科幻作家。1977年,在英屬哥倫比亞大學選修的科幻文學課結束時,用小說取代課程論文,完成了他的處女作《全息玫瑰碎片》,開啟了寫作生涯。

1982年7月,於《奧秘》雜誌發表的短篇小說《整垮珂蘿米》中,發明了“賽博空間”,後來在1984年出版的《神經漫遊者》一書中更充分地闡述了這個想法。此書出版後便狂攬星雲獎、雨果獎、菲力浦·迪克獎三項大獎,催生“賽博朋克”文學流派,對之後的電影、文學、音樂、遊戲、網路文化及技術等多個領域產生了深遠影響。

除短篇小說集《全息玫瑰碎片》外,著有《神經漫遊者》《零伯爵》《重啟蒙娜麗莎》(“蔓生都會三部曲”),《虛擬之光》《虛擬偶像愛朵露》《所有明天的聚會》(“橋樑三部曲”),《模式識別》《幽靈之國》《零歷史》(“藍螞蟻三部曲”),《代理人》《邊緣世界》,與布魯斯·斯特林合著的“蒸汽朋克*經”《差分機》等長篇作品。2019年,因其卓越的文學成就,獲得美國科幻和奇幻作家協會頒發的“終身榮譽獎”戴蒙·奈特紀念大師獎。

威廉·吉布森於1967年移居加拿大,目前居住在溫哥華。

序

如果說詩人是這世上有實無名的立法者,那科幻作家的角色可能就是宮廷裡負責逗樂的弄臣。我們是聰明的小丑,能上躥下跳地活躍氣氛,在眾目睽睽之下,邊抓耳撓腮,邊口吐預言。我們可以視宏大的想法為掌中玩物,因為難登大雅之堂的低俗出身讓我們看似人畜無害。科幻作家可以盡情發揮——我們有影響力,但不用承擔責任。很少有人會真把我們當回事兒,但我們的想法能以文化的名義四處滲透,猶如本底輻射,傳播於無形。

然而,令人悲傷的真相是,近些年來,科幻已經變得了無生趣。任何形式的流行文化都日漸消沉;只要人類社會打個噴嚏,它們就會集體感冒。如果說二十世紀七十年代的科幻是困惑的,封閉的,陳腐的,它當然也很難令人為之稱奇。但威廉·吉布森是預示著好事將至的先驅人物之一。

吉布森短暫的寫作生涯已經註定了他會成為八十年代科幻作家中的代表人物。他的第一部長篇小說《神經漫遊者》一鳴驚人,包攬1985 年科幻領域的所有獎項,展示出吉布森在觸動社會神經上無可匹敵的能力。它產生的影響激動人心,將這一文學體裁從固守教條的沉睡中喚醒。科幻,仿佛結束冬眠的獸,從洞穴裡踉蹌爬出,沐浴在現代思潮的陽光下。它消瘦、饑餓,脾氣也不太好。不過從此刻開始,一切都將不同。

你手中的這本集子,囊括了吉布森迄今為止創作的所有短篇小說。能夠見證一位了不起的作家驚人的快速成長過程,這樣的機會實屬罕見。

我們從他在1977 年發表的第一篇短篇小說《全息玫瑰碎片》裡,就已經能看出他選擇的方向。吉布森的典型特徵已經成形:將現代流行文化、高科技和先進的文學表現手法融於筆下,共同構成了他作品的複雜屬性。

吉布森的第二篇短篇小說《根斯巴克連續體》則表現出他有意識地瞄準步履蹣跚的傳統科幻開火。它是對頂著“科學小說”之名的狹隘的技術崇拜發出的致命一擊。我們能看到,這位作家明確知道自己的基本立場,並準備發起一場徹底的變革。

吉布森緊接著又繼續創作了“蔓生都會”系列:《約翰尼的記憶》、《新玫瑰旅館》和令人難以置信的《整垮珂蘿米》。這些小說刊登在了《奧秘》雜誌上,它們所展現出的極其豐富的想像力,實際上為科幻這種類型小說樹立起新的標杆。這些信息量巨大、繁複華麗的巴羅克式小說值得反復品讀,其中蘊藏著犀利的觀點、無望的激情和逼真的細節。

這些短篇小說的成功之處,在於它們所描繪的那個令人印象深刻又自洽可信的未來。我們很難高估這樣做的難度有多大,很多科幻作家多年來一直避開這種創作角度。作家們的集體逃避行為造成了後末日科幻、劍與魔法奇幻,以及永遠盛行的太空歌劇(裡面的星系帝國秒變野蠻社會)的大量湧現,這可不是什麼吉兆。所有這些亞類型小說,都是作家們急於避免跟現實中的未來產生任何瓜葛的產物。

然而,在“蔓生都會”系列的短篇小說裡,我們能辨認出一個基於現代社會精心構建的未來。從它自身的角度去看,它是多面的、複雜的和完整的。它是基於一套新的出發點去創作的,而非機器人、太空飛船、核能奇跡之類的陳腐套路,它著眼於神經機械學、生物技術和通訊網路,諸如此類。

吉布森基於事實去推演的寫作技巧屬於經典的硬科幻流派,但他的表達方式卻是純粹的新浪潮。硬科幻裡的角色通常是毫無熱情的技術宅和堅守原則的“全能之人”,而吉布森筆下的角色卻是一群失敗者、詐騙犯、無名之輩、被遺忘之人和精神錯亂者。我們能看到他筆下的未來有多麼真實,好像那的確發生過,而不只是乾巴巴的推測。

吉布森終結了曾影響深遠的“根斯巴克式”的故事原型,後者的代表作是《大科學家拉爾夫124C41+》, 故事的主角是個恪守傳統的白人中產技術官員,他為芸芸眾生帶來了超級科學的福澤。在吉布森的作品中,我們則置身於街巷之間,滿身是汗,精神緊張,為了生存而掙扎,高科技是其中貫穿始終的下意識哼唱,“仿佛一場錯亂的社會達爾文主義實驗,實驗設計者是一個無聊的研究員,他的大拇指一直按在快進鍵上。”

這個世界上所謂的“大科學”不是讓過時的兒童科普節目主持人“怪才先生”為之驚歎的東西,它是一股無處不在的權威力量。它是一團穿過人群的變異輻射,也是一輛沖上陡坡的載滿乘客的國際客車。

這些故事清晰地描繪出吉布森對現代社會的預言。他基於事實的推演非常明確地展示出,社會變革正如不遠處隱藏的冰川一樣,即將出場。這個極度不祥的龐然大物正悄然滑過二十世紀晚期的水面,它的體積之大,威脅之高,令人難以想像。很多科幻作者在面對這一潛在的威脅時,都選擇舉手投降,做好了沉船的準備。雖然沒人能指控吉布森在潛意識裡更偏向積極樂觀的觀點,但他的確沒有繳械投降。這是八十年代新興科幻流派萌芽的又一顯著標誌:末世論開始變得乏味。吉布森不會將時間浪費在苦惱和焦慮上。他始終堅定不移地睜大雙眼,直視前方,正如阿爾吉斯·巴崔斯所說的,吉布森不懼怕啃硬骨頭。這些都是難能可貴的品質。

另一跡象也表明,吉布森正在逐漸得到科幻界的認可:他能夠自如地與其他作家共同創作小說。這本短篇集中就有三篇他與他人合著的作品。其一是一篇罕見的佳作《酒吧裡的歸棲者》,這篇黑暗的奇幻小說裡充斥著瘋狂的超現實主義色彩。其二是《紅星,冬季軌道》,這是一篇近未來科幻小說,精心構建出來的故事背景細節而逼真,帶著八十年代科幻典型的全球化、多元文化的視角。其三是《空戰遊戲》,此篇極度富有感染力並且殘酷扭曲,是吉布森筆下的低等生命搭配高科技的經典組合。

我們從吉布森的作品中,聽到屬於八十年代的科幻流派終於發出了自己的聲音。他不是只會拍桌子的革命者,而是務實肯幹的改進者。他不落窠臼,為科幻這一類型文學帶來了一股新風潮:技術與時尚的日漸融合,這怪異的搭配構成了八十年代獨有的文化。吉布森對偏離主流文學的異類創新分支懷有強烈的喜好:勒卡雷、羅伯特·斯通、品欽、威廉·巴勒斯和傑恩·安妮·菲力浦斯,都是屬於這些分支的典型作家。他也是J.G.巴拉德提出的“隱形的文學”觀點的擁躉,這種觀點認為,科學報告、政府檔和專業化廣告已經滲透進我們的生活,在潛意識裡塑造了我們的文化。

科幻文學靠著體內囤積的脂肪渡過了漫漫寒冬。吉布森和一大批富有創新精神和遠大志向的新興作家們一起喚醒了這一文學體裁,讓它在春日裡開始重新尋找新鮮的食物。這對我們所有人而言,無疑是一種積極的力量。

然而,令人悲傷的真相是,近些年來,科幻已經變得了無生趣。任何形式的流行文化都日漸消沉;只要人類社會打個噴嚏,它們就會集體感冒。如果說二十世紀七十年代的科幻是困惑的,封閉的,陳腐的,它當然也很難令人為之稱奇。但威廉·吉布森是預示著好事將至的先驅人物之一。

吉布森短暫的寫作生涯已經註定了他會成為八十年代科幻作家中的代表人物。他的第一部長篇小說《神經漫遊者》一鳴驚人,包攬1985 年科幻領域的所有獎項,展示出吉布森在觸動社會神經上無可匹敵的能力。它產生的影響激動人心,將這一文學體裁從固守教條的沉睡中喚醒。科幻,仿佛結束冬眠的獸,從洞穴裡踉蹌爬出,沐浴在現代思潮的陽光下。它消瘦、饑餓,脾氣也不太好。不過從此刻開始,一切都將不同。

你手中的這本集子,囊括了吉布森迄今為止創作的所有短篇小說。能夠見證一位了不起的作家驚人的快速成長過程,這樣的機會實屬罕見。

我們從他在1977 年發表的第一篇短篇小說《全息玫瑰碎片》裡,就已經能看出他選擇的方向。吉布森的典型特徵已經成形:將現代流行文化、高科技和先進的文學表現手法融於筆下,共同構成了他作品的複雜屬性。

吉布森的第二篇短篇小說《根斯巴克連續體》則表現出他有意識地瞄準步履蹣跚的傳統科幻開火。它是對頂著“科學小說”之名的狹隘的技術崇拜發出的致命一擊。我們能看到,這位作家明確知道自己的基本立場,並準備發起一場徹底的變革。

吉布森緊接著又繼續創作了“蔓生都會”系列:《約翰尼的記憶》、《新玫瑰旅館》和令人難以置信的《整垮珂蘿米》。這些小說刊登在了《奧秘》雜誌上,它們所展現出的極其豐富的想像力,實際上為科幻這種類型小說樹立起新的標杆。這些信息量巨大、繁複華麗的巴羅克式小說值得反復品讀,其中蘊藏著犀利的觀點、無望的激情和逼真的細節。

這些短篇小說的成功之處,在於它們所描繪的那個令人印象深刻又自洽可信的未來。我們很難高估這樣做的難度有多大,很多科幻作家多年來一直避開這種創作角度。作家們的集體逃避行為造成了後末日科幻、劍與魔法奇幻,以及永遠盛行的太空歌劇(裡面的星系帝國秒變野蠻社會)的大量湧現,這可不是什麼吉兆。所有這些亞類型小說,都是作家們急於避免跟現實中的未來產生任何瓜葛的產物。

然而,在“蔓生都會”系列的短篇小說裡,我們能辨認出一個基於現代社會精心構建的未來。從它自身的角度去看,它是多面的、複雜的和完整的。它是基於一套新的出發點去創作的,而非機器人、太空飛船、核能奇跡之類的陳腐套路,它著眼於神經機械學、生物技術和通訊網路,諸如此類。

吉布森基於事實去推演的寫作技巧屬於經典的硬科幻流派,但他的表達方式卻是純粹的新浪潮。硬科幻裡的角色通常是毫無熱情的技術宅和堅守原則的“全能之人”,而吉布森筆下的角色卻是一群失敗者、詐騙犯、無名之輩、被遺忘之人和精神錯亂者。我們能看到他筆下的未來有多麼真實,好像那的確發生過,而不只是乾巴巴的推測。

吉布森終結了曾影響深遠的“根斯巴克式”的故事原型,後者的代表作是《大科學家拉爾夫124C41+》, 故事的主角是個恪守傳統的白人中產技術官員,他為芸芸眾生帶來了超級科學的福澤。在吉布森的作品中,我們則置身於街巷之間,滿身是汗,精神緊張,為了生存而掙扎,高科技是其中貫穿始終的下意識哼唱,“仿佛一場錯亂的社會達爾文主義實驗,實驗設計者是一個無聊的研究員,他的大拇指一直按在快進鍵上。”

這個世界上所謂的“大科學”不是讓過時的兒童科普節目主持人“怪才先生”為之驚歎的東西,它是一股無處不在的權威力量。它是一團穿過人群的變異輻射,也是一輛沖上陡坡的載滿乘客的國際客車。

這些故事清晰地描繪出吉布森對現代社會的預言。他基於事實的推演非常明確地展示出,社會變革正如不遠處隱藏的冰川一樣,即將出場。這個極度不祥的龐然大物正悄然滑過二十世紀晚期的水面,它的體積之大,威脅之高,令人難以想像。很多科幻作者在面對這一潛在的威脅時,都選擇舉手投降,做好了沉船的準備。雖然沒人能指控吉布森在潛意識裡更偏向積極樂觀的觀點,但他的確沒有繳械投降。這是八十年代新興科幻流派萌芽的又一顯著標誌:末世論開始變得乏味。吉布森不會將時間浪費在苦惱和焦慮上。他始終堅定不移地睜大雙眼,直視前方,正如阿爾吉斯·巴崔斯所說的,吉布森不懼怕啃硬骨頭。這些都是難能可貴的品質。

另一跡象也表明,吉布森正在逐漸得到科幻界的認可:他能夠自如地與其他作家共同創作小說。這本短篇集中就有三篇他與他人合著的作品。其一是一篇罕見的佳作《酒吧裡的歸棲者》,這篇黑暗的奇幻小說裡充斥著瘋狂的超現實主義色彩。其二是《紅星,冬季軌道》,這是一篇近未來科幻小說,精心構建出來的故事背景細節而逼真,帶著八十年代科幻典型的全球化、多元文化的視角。其三是《空戰遊戲》,此篇極度富有感染力並且殘酷扭曲,是吉布森筆下的低等生命搭配高科技的經典組合。

我們從吉布森的作品中,聽到屬於八十年代的科幻流派終於發出了自己的聲音。他不是只會拍桌子的革命者,而是務實肯幹的改進者。他不落窠臼,為科幻這一類型文學帶來了一股新風潮:技術與時尚的日漸融合,這怪異的搭配構成了八十年代獨有的文化。吉布森對偏離主流文學的異類創新分支懷有強烈的喜好:勒卡雷、羅伯特·斯通、品欽、威廉·巴勒斯和傑恩·安妮·菲力浦斯,都是屬於這些分支的典型作家。他也是J.G.巴拉德提出的“隱形的文學”觀點的擁躉,這種觀點認為,科學報告、政府檔和專業化廣告已經滲透進我們的生活,在潛意識裡塑造了我們的文化。

科幻文學靠著體內囤積的脂肪渡過了漫漫寒冬。吉布森和一大批富有創新精神和遠大志向的新興作家們一起喚醒了這一文學體裁,讓它在春日裡開始重新尋找新鮮的食物。這對我們所有人而言,無疑是一種積極的力量。

|