汪洋

中學快畢業了,許多同班同學連說話用字、 動神氣都彷彿忽然成熟了許多!最

叫人難過的是,越是他們沒有經驗的事,他們在談話時越是要表示在行!本來是

一 抱 理想、虛 心、求知識、辨真偽、明是非的年輕人,現在都搖身一變,

成了又自滿、又世故,處處要講利害關係的大人了。

離進大學還有好幾個月呢,已經天天在議論幾所名大學有甚麼異同,理工或是文

法課程都怎麼樣。再往遠一點兒看,索性連畢業以後的生活同事業都用權威的口

氣,一套又一套不斷地說。

這種話越聽得多,越難叫人相信有真價值。大家祇像是一夥膽怯的探險隊員,在

出發前偏愛炫耀對於陌生旅途的知識同看法。其實所說的話自己也不相信,並且

說時連聲音都是戰抖 的。

我們一生之中,多少重大的決策都是在知識不充分時,就不得不勉強拿定的!我

們為甚麼必須在無知的情況下就把寶貴的明天抵押出去了?把我們的明天抵押給

學業、前途、戀愛、婚姻、事業、甚至哲學理想?

知識之外影響人生的還有時間。人生經驗裏經常孕育 見解上的改變。時間就是

改變的產婆。

從前所追求的,後來也許趕忙摒棄還來不及。昨天的敵手成了今天的同伴。今天

覺得是天堂也似的幸福,明天想起來,臉也要通紅了罷?

忽然,人事的成敗與是非,哲理的正宗與異端看來都祇像時間的產物。一條又一

條歷史的河流,各有其幽遠的淵源,有蜿蜒的沖匯,又時時有激起的怒濤,最後

還是一齊進了汪洋大海沒了蹤影。這裏哪一滴水來自哪一條河又有誰能肯定?

汪洋靜止的時候,不起也不落,祇是無限的大,也就象徵 現實的整體。

汪洋運動起來的時候,不來也不去,無限力量, 集不散,就是永恆的化身。

高潮、低潮,不過是汪洋的一呼一吸。深紅、淺紫,不過是赤日浮沉;墨藍、鉛

灰也祇是陰晴變化,都是一時色相。

起伏的思潮就在不覺中與這遼闊沒有邊際的汪洋合而為一了。

汪洋閃爍晶明的波濤上有一位十七、八歲的航海手,獨自駕了一隻小帆船,憑了

健康,又無限好奇,好像世間沒有不能透澈的大道理,好像天下沒有不能成功的

事業,汪洋沒有不能達到的港口。可是這航程真遙遠呀!

哪裏有一個港口值得用一生的精力、時間,向它駛去?哪裏有一個港口值得為了

它就捨去所有其他港口的風光?

他向一個方向航進了一個時期之後才知道越走得路長,越能體會路程之遠。又像

是追求一個理想一樣,追得越急,那完美的理想就馳走消失得越快。與那似乎是

無限的路程比起來,已經走過了的距離實在太渺小不足道了。就這樣,他繼續航

行下去,從青年到壯年。

同時,他又想,向一個方位走得時間越長,距相反方向的港口也就越遠了!就這

樣,他又從壯年航行到衰老。

就在他感覺到沒有成績、失敗的時候,他忽然發現自己的智慧增長了。那個不留

情地催他衰老的時光,這時忽然攜起他的手,拉了他作一個旅伴,與他訂交、作

忘年的朋友;就在他眼前化成一位仁慈的長者,手中展開一幅航海圖來遞給他看

。

這樣的航海圖他從來沒有看見過。上面標誌 的文字他也都不認識。可是他憑了

漸漸累積的智慧,慢慢地揣摸出一點道理來了。

年輕時,他學過憑了羅盤定方位,憑了方向駛向要去的港口。現在他明白:東、

西、南、北,都不過是方向的名稱而已,在不同的語言、文化裏,他們的名稱也

就不同了。至於要去的是甚麼港口,他既然一個也尚未到過,並且又已漂泊了大

半生,現在實在不知道有奔向任何一個港口的必要。

他的智慧告訴他說,無論這個航海圖的奇奧的文字所標明的哪一個方向是東,哪

一個方向是西,他可確定地認出東的對面就是西,西的對面就是東。

他看了一個不認識的港口說:「你的名字如果是理智,對 你的港口一定是幻想

!」

科學的分析想必面對 藝術的綜合。社會行為的規矩恐怕正對 天地無言,萬物

自生自滅。

他想起自己年輕時幼 天真的志願,就想:「守法的對面一定是犯罪,法官、律

師的對面一定是強盜、小偷!他們之中到底誰是真正誠實的,倒很難說!」他不

覺笑出聲來。那慈祥的老者也嘉許地笑了。

他忽然覺出每一個港口都有它的道理。他忽然覺得不奔向任何一個港口實在是一

個積極的態度。他不願完全地變成一個理智的人,因為他捨不得整個放棄幻想。

他拿 航海圖的手不覺鬆了下來,那張圖就隨水漂失了。他把航海的羅盤也拆了

下來,也沉下海底。他不知道從甚麼地方忽然得到了無比的膂力,輕輕地便拔起

了船上的桅桿,連帆一起扔在汪洋裏。他的生涯在水上,海洋是他的家,港口不

是。此後不再想港口了。

人類也許有一個時期想作神仙,想有絕頂智慧,想追求宇宙的最終奧秘。結果神

也沒有做成,人也沒有作好。這位水手自從決定不離開他的汪洋大海之後,海上

生活就是他整個的人生了。

自從他把航海圖、羅盤、帆都放棄了之後,他才真與汪洋合為一體,真自由了。

汪洋也就沒有了航線,失去了里程港口,也忘了東、南、西、北,祇是一片完整

的大水。

在思想上他也拋棄了航海的儀器,接受一個新解悟。歷史、時間、古往、今來都

與他同在。慈祥的老者教他抬起一條腿來,兩人同時一 足,就從時間的領域裏

邁步走了出來。他簡直不能相信這新自由的無限美妙,及這永恆境界的無限莊嚴

!

他年輕時所崇信的宗教、哲理都變成這時心智的一個細節,從前關心的世事興衰

,及欣賞的驚魂動魄的情景都融化在永恆中成為一剎那間的事。他舒適地在汪洋

上漂流,那年歲的痕跡就慢慢地自他的身體上、面貌上消失,看不見了。

這時,在他心智裏微微地又生出許多渺茫的意境。這裏面有許多景象同故事。他

祇無言地與這位慈祥的長者,這位昔日的暴君,今日的良友,沉默地一同欣賞這

些景象、經驗,同故事。

幽谷

這天天色傍晚的時候,有一位長途獨自徒步的旅客走進一個無人的幽谷中來。他

看見前面的山還有一程路、今晚天黑以前是絕翻不過去了,就想不如趁 天還有

點亮,早早找一塊平地準備過夜。

這時候正是暮春,地氣已經暖和了,這幽谷裏平靜無風,他不用尋甚麼隱蔽的地

方,就索性在谷中一大片軟軟的草坪中央舖下他的睡氈。

他和衣躺下,枕了一捲舊衣服,把一條預備夜晚才蓋了禦寒的毯子先放在身邊。

等他安頓下來,他才覺出這幽谷之靜。草裏小蟲躦 爬走的聲音及三、四里外,

谷口小溪的流水都可以聽得見。

近身的草比他枕了衣服的頭還要高些。背了尚未全暗的天光,看去祇都是黑色的

梗、葉,清晰交雜,一直展到遠處山 下。白天的時候該都是嫩綠色的罷?

這一片都是甚麼草,怎麼長得這麼整齊?好像這一大塊地方上長的都是一種草,

都一樣高。等明天天亮以後再細看看也許還有小花呢!

天色又暗下來了些,眼力也更微弱了,他就不看近身的小植物,祇縱目看遠處山

後的天。山也已經都變黑了,慢慢都分辨不出來,彼此連成一片,把幽谷團團圍

住。谷口曲折的溪流這時反倒映了天光又明亮了一陣;才一不注意就也變成黑暗

,混進周圍的夜色裏。

天上的星星就一顆又一顆閃到眼裏來。

他覺 有一點冷了,就把毯子裹在身上。人在夜晚看見了星星,臉上都會浮出笑

容的。因為他在睡前看見了一天閃爍的星星,他就帶 笑,睡 了。

他也不知道睡了多少時候。好像一天行路的疲倦都已經離開他了。他似乎聽見了

些很細微的聲音,而且絮絮地就像在耳邊。他就靜靜地仔細聽,連眼睛都不敢睜

開。

他靜臥了好一陣,雖然沒聽清到底是甚麼聲音,可是感覺是喜悅的訊息。他身子

還是不敢動,不過祇微微把眼睛睜開了,偷偷看一看。

他身子四周跟入睡前沒有甚麼兩樣,仍然一樣的草坪、一樣的幽谷。也許早已過

了午夜了罷?空氣更涼了。他為了怕驚動了這聲音的來源,連把毛毯再裹緊一點

這種自然的動作都自己制止不作。他幾乎是僵直的躺在那裏,好久,好久。也許

是因為眼睛睜開了,他似乎漸漸能分辨出聲音的來源。這細小像是說話的聲音,

就從四周的小草中傳來。

他忍不住要仔細看看。他極慢、極慢地把身子向一邊偏,同時屏息地聽;要察覺

他的動作會不會被發現。他怕這些像是極小的小孩子們說話的聲音,被驚動了就

會都靜悄下來。等到他已經把身子翻過來,側 、而且面對 眼前的一片草了,

他才放心,知道這些小聲音正忙碌又興奮得不得了,才沒有一點怕這個陌生人的

意思。

遠處、近處,這些小草你一句,我一句地在談 。孩氣的聲調夾雜 孩氣呼吸的

聲息。慢慢地,他已經可以分辨出不同的性格跟聲口。他再仔細又聽了一陣,也

聽出來了這麼興奮的都是為了一件甚麼事。

原來這種小草在這個季節是正要開花的。凡是輪到這天清晨開花的小草,都要在

天亮以前早晨的陽光還沒有照到她們的時候準備好。陽光一耀在她們身上,每一

株小草 在草梗最高處的唯一的一個小花蕾,就要努力立刻舒展開放出這小草一

生僅有的一 小花來。這實在是太可興奮了,不但是這天天明時候要開花的每一

株小草都激動得不知道怎麼好,那些在她四周,今天還輪不到開花的,及昨天、

前天已經開過花的,都要像喘息似的緊張得說話說個不停。

她們吵成一片,興味最濃的中心題目是要開的花的顏色。這真是一生的大事,不

由得人不關心、不 急。這個顏色不久就要由傳訊的花使分發給她們了。從分到

了顏色到花開那短短的時間裏,每一 花都要像出嫁的新娘那樣裝扮得整整齊齊

。新娘無論準備的時候多麼繁亂、多麼心焦,吵得嚷得,嗓音多麼大,婚禮時間

一到都要立刻安靜下來。要放下梳子、鏡子,垂下了眼皮,把呼吸硬給壓成平靜

勻稱的,安安穩穩登場。那時裙子翻起的一塊邊,鬢旁散 的一絲髮,都不能伸

手再去理了。

小草們七嘴八舌地在爭 說話,已經開過花的,就重溫她們自己開花時的經驗。

還在等待自己花期的呢,就忍不住把自己心上企盼的、又是無法用言語形容的感

覺,以羨慕的口氣向這些幸運的小草傾訴。說的話到底有甚麼內容,誰也不清楚

,祇聽得口氣又高興、又好心、又是祝福、又是傷感。

忽然,就像是自遠處,東邊的山 下起了一陣微風那樣,幽谷裏從那邊一直波動

也似的傳過來一片寧靜。那細碎的孩氣的說話聲音從遠到近忽然都停止了。空氣

中看不見的一種壓力壓在胸上,連呼吸都困難起來。隨了這一陣在草尖上飄過來

的微風吹來了幾千幾百悅耳的傳令的聲音。連給人仔細看看的機會都沒有,這些

不可見的小花使就把應該開花的顏色一個一個清清楚楚地告訴了期待的小草。

「小寶貝,你是粉紅的!」

「我的小妹妹,你開一 潔白的!祝你快樂!」

「深紅的!你這個幸運的小東西!」

「淺藍的!我愛你!」

「紫色的絲絨的,哎喲,我的小寶貝命!」

接受了命令的小草就那麼歡歡喜喜地、又輕輕地膽怯地震抖了一下,忙 去開始

準備了。這輕微的震動就從草尖傳到草尖,一波又一波地像微風吹起的水紋,一

霎時散漫在整個草原上。

這波動的快樂舞步就這樣到了這位靜臥屏息欣喜得呆啞了的旅人身旁。正在他眼

前的一株小草意識到她的花期到了,就不覺把草梗挺直起來,仰起那型體勻稱、

端正好看的花蕾,又嬌嫩、又恭敬、又有點害怕似的等 。這時整個幽谷所有的

聲音、波動,好似齊齊都停了。

「好漂亮的小蓇 兒!沒有比你長得再好的了!今年一年裏祇有你一個有這份兒

幸運,你愛甚麼顏色就開甚麼顏色的花!都隨你!祝福你!祝福你!再見了!再

見了啊!」

「再見!謝謝呀,再見了呀!」這小草都快支持不住了,趕緊又勇敢地挺起她的

身體來。

傳訊的花使們已經飄過幽谷那邊去了。這裏馬上又熱鬧成一片,嚷得聲音比方才

更大了。

「恭喜呀!恭喜呀!」

這株特別受眷顧的小草就快樂極了。她不知道盼了多少美麗的顏色,盼了多久。

現在她居然得到了比任何一個顏色都要更美麗、更高超的無上滿足!

所有的小花草都要慶賀她,從近處、從遠處向她招呼,向她說羨慕,幾乎近似妒

嫉的話,問她打算開甚麼顏色的花,又建議各種顏色給她。誰也不給她機會開口

回答,大家一團喜氣地搶 說話。

她只能擠進幾句表示感謝的話,她誠懇地感覺榮幸,感激大家這麼疼愛她。她因

為一下被選拔出來,給了一個又特殊又重要的機會,好像就在一眨眼之間,她要

負擔起多麼重大的責任一樣。為了這個,她在快樂之中,說話聲調裏帶了嚴肅的

色彩。可憐那還是小孩子的字句已經聽得出情調的遲重了。

她的勇敢的精神給人希望,這勇氣就像是樂觀的音符,在她的聲音裏跳躍。她像

是一位幼小的公主,忽然要被盛裝起來登上寶座,執行皇后的職務。她那端莊、

敬穆的樣子就叫人又放心、又嘆息。

她靜聽別的花草告訴她各種美麗的顏色,她也虛心地問她們有甚麼別的建議。她

覺得這個光榮是大家的,她一定好好努力為整個幽谷開一 最美、最美的花!

宇宙之間顏色真是多呀,又都這麼好看,沒有一個顏色本身不是美麗的、純粹的

,又完善的。而這些顏色又有無窮的配成雜色花樣的可能!

開過了花的都把自己有過的顏色的好壞、甘苦,好心地告訴她。又都希望她更能

比她們所有最好的成績開得還要燦爛。將來才輪到開花的就把自己的幻想,私自

喜悅秘藏在心上的顏色告訴她,因為她們知道盼望儘管盼望,可是難得那麼幸運

,就會把這些稀有的顏色盼到。因此她們所說的羨慕的話是最真摯的;她們要以

這株小花草的榮幸代表所有的幻想,代表大家的美夢。

說話聲口最親切的是那些與她同時開花的姊妹。她們都已派到了顏色,已在忙碌

準備專等天明時第一線陽光的命令了。她們的花蕾已經顯得膨脹,並且隱隱約

約看出顏色來。她們謙虛地告訴她說這些派到的顏色都是常見的,可是她們已經

快樂極了。就祇想一想:「這就要開花了!」大家就都興奮得喘不過氣來。她若

是不嫌棄,可以在她們最好的顏色裏隨便挑一個,甚至再改進一點,與她們姊妹

開在一起,大家就都感到光榮,又在一起顯得熱鬧,多麼好!

她就仔細察看她們派到的顏色,隔了尚是半透明的花瓣,那些裹緊了的花蕾,甚

麼顏色的都有,又都好看。粉紅富貴的有過於牡丹,淡雅清遠的比得上淺綠的菊

花。從午夜的墨藍到日出前的魚肚白,從太陽神的金箭顏色耀得人睜不開眼,到

傍晚的日落紫。

她看得呆了,心上想:「要比這些顏色都要好可真是難!若是想不出一個特別出

色的,又真對不起花使的好意,對不起自己,對不起這個機會,更對不起大家。

| FindBook |

有 6 項符合

人子的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

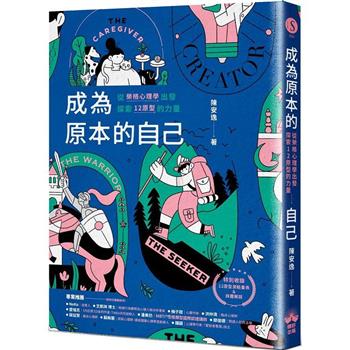

人子 作者:鹿橋 出版社:臺灣商務印書館股份有限公司 出版日期:2007-05-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 164 |

二手中文書 |

$ 221 |

中文書 |

$ 221 |

近代文學 |

$ 238 |

文史哲 |

$ 252 |

小說 |

$ 280 |

小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:人子

本書列為成功高中2008年新生暑假推薦閱讀書單

人生經驗裡經常孕育著見解上的改變!

「這本書是寫給九歲到九十九歲的小孩子和大孩子們看的故事。九歲以前的就由母親講給他們聽。」

「我們一生中,多少重大的決策都是在知識不充分時,就不得不勉強拿定的!」

允許您們都可以追尋自己,從容自己,及那一心一意的真理。

作者簡介:

鹿橋,本名吳訥孫 ,1919年生於北京,2002年於美國波士頓逝世。在天津南開中學求學時代多次或偕伴或獨自作長途徒步旅行,以認識都市以外之大中華。

1942年畢業於昆明西南聯合大學留校為助教一年,考取自費留美。1945年入耶魯大學研究院,1954年得博士學位專修美術史。

歷年任教於美國舊金山州立大學、耶魯大學。1984年自密蘇里州華盛頓大學以麻林可德、優異校座教授榮休。

學術論文多以英文出版,或譯成德、意、日文。中文文學著作有《未央歌》、《人子》、《懺情書》、《市廛居》等。名列美國名人錄、世界名人錄(Marquis,Who's who in America/Who's who in the World), 1997年並獲美國中西區華人學術研討會特別頒贈「傑出學人獎」。

章節試閱

汪洋

中學快畢業了,許多同班同學連說話用字、 動神氣都彷彿忽然成熟了許多!最

叫人難過的是,越是他們沒有經驗的事,他們在談話時越是要表示在行!本來是

一 抱 理想、虛 心、求知識、辨真偽、明是非的年輕人,現在都搖身一變,

成了又自滿、又世故,處處要講利害關係的大人了。

離進大學還有好幾個月呢,已經天天在議論幾所名大學有甚麼異同,理工或是文

法課程都怎麼樣。再往遠一點兒看,索性連畢業以後的生活同事業都用權威的口

氣,一套又一套不斷地說。

這種話越聽得多,越難叫人相信有真價值。大家祇像是一夥膽怯的探險隊員,...

中學快畢業了,許多同班同學連說話用字、 動神氣都彷彿忽然成熟了許多!最

叫人難過的是,越是他們沒有經驗的事,他們在談話時越是要表示在行!本來是

一 抱 理想、虛 心、求知識、辨真偽、明是非的年輕人,現在都搖身一變,

成了又自滿、又世故,處處要講利害關係的大人了。

離進大學還有好幾個月呢,已經天天在議論幾所名大學有甚麼異同,理工或是文

法課程都怎麼樣。再往遠一點兒看,索性連畢業以後的生活同事業都用權威的口

氣,一套又一套不斷地說。

這種話越聽得多,越難叫人相信有真價值。大家祇像是一夥膽怯的探險隊員,...

»看全部

目錄

《鹿橋全集》出版緣起

前言

原序

汪洋

幽谷

忘情

人子

靈妻

花豹

宮堡

皮貌

鷂鷹

獸言

明還

渾沌

不成人子

後記

前言

原序

汪洋

幽谷

忘情

人子

靈妻

花豹

宮堡

皮貌

鷂鷹

獸言

明還

渾沌

不成人子

後記

商品資料

- 作者: 鹿橋

- 出版社: 台灣商務印書館股份有限公司 出版日期:2007-05-01 ISBN/ISSN:9789570521672

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:248頁

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|