唷嗚嗚嗚嗚嗚嗚……

呼呼呼呼呼呼好個墜落好個遨翔好個陡降好個闖入黑暗闖入光明好個陷落好個滑航撞擊粉碎好個下沈好個疾飛好個俯衝好個驚駭好個靜默的瘋狂尖叫好個斲傷破裂稀巴爛粉身碎骨好個跑到口裡的心臟好個落幕。

好個人生。

好個時機。

然後。我的感覺。沒了。

事情是這樣的,故事是從落幕開始的。我墜落那時是仲夏,樹葉還在枝椏上。現在是隆冬(樹葉早就掉光了),就這樣了,我的最後一晚,今晚我最渴望的事就是鞋子裡有顆石頭,我渴望在旅館外的人行道上行走,一面走一面感覺鞋裡的石頭喀喀滾動,一小顆尖尖的石頭,戳著腳底的許多不同部位,微微的痛恰足以帶來快感,像撓著癢處。想像一個癢。想像一隻腳,以及底下的人行道,還有顆石頭,和我全身的重量壓著石頭,讓它狠狠抵著腳底的皮膚,或抵著大腳趾骨,或小腳趾骨,或足弓的內側,或腳跟,或那個支撐全身挺直平衡、可以踩踏行走於堅硬如昔令人驚嘆的地球表面的小小球狀肌肉。

因為你可以說我已無氣息可驚嘆了,我時時刻刻懷念這類令我心癢難耐的細節。我什麼別的都不想要,就想要這個。我沒完沒了地憂煩那些甚至在我活著時一刻也不曾掛慮過的細節。例如,純粹為了心安,我想瞭解我的墜落。我非常想知道整個過程歷時多久,確切是多久,而且如果有機會,我會一分鐘也不遲疑地重來一次,如果有這種好福氣,有活一分鐘的機會,整整六十秒鐘,好多。如果我能重新擁有我全部重量幾分之一秒,我願意重來一次(而且這次我會自願跳下去,唷嗚嗚嗚嗚嗚……

呼呼呼呼呼,而且這次我會一面墜落一面數,一秒鐘,兩秒啊啊啊)如果我能重新感覺,感覺撞擊,從四層樓之上,撞上地下室,從頭到腳,死掉。死掉的腿。死掉的臂膀。死掉的手掌。死掉的眼。死掉的我,我和世界隔著四層樓,了結我就是這麼簡單,就這麼四層樓,這就是它的長度,就是死亡之路,倉促的離……。

這些樓層很高很寬敞,是挺有格調的樓層。誰也不能說我死得不優雅,這些房間都是全新裝潢的,擺設很有氣質,配備了昂貴硬挺的優質床鋪,一樓和二樓挑高的天花板裝飾了線板,和我墜落路徑平行的後側還有一道寬大宏偉的階梯。每兩層樓間各有二十一級階梯,通往地下室的階梯則是十六級,我一路摔過了這全部的高度。從上一層厚地毯到下一層厚地毯之間是挺寬闊的一大截空間,只不過地下室不是地毯,是石頭(這我記得,很硬)。墜落很快,現在距離那個事故,那個下墜,那個落幕,這麼久了,我估計穿過一層樓的時間不超過漂漂亮亮的一整秒鐘。其實挺不錯的。那個墜地。那個刺激。那個僅此一次的競技,通往黃泉的飛航,一路墮入塵土的奔翔。

吃一嘴塵土一定很棒。你隨時都可以取得塵土,對吧,只要你高興,隨時都可以從房間的角落、床底、門的頂端取得塵土。捲起的毛髮、乾掉的東西、曾經是皮膚的細小顆粒、所有會呼吸物體被磨損成僅存質地且和蜘蛛用剩的網及飛蛾的碎片、青蠅殘落翅膀的透明破片黏成一團的美麗遺骸。你可以輕易地(因為如果你想這麼做的話隨時都可以動手)讓手沾上塵土,用拇指和一根手指揉搓稀少珍貴的塵土,看著塵土如模子般印出你的指紋,專屬於你的,獨一無二、別無分號的指紋。然後你可以把它舔掉。如果我再次擁有舌頭,如果我的舌頭濕潤,我可以用舌頭把它舔掉,可以品嚐它真實的滋味。美麗的塵土,灰白而古雅,生命所遺留的污垢,沾黏在口腔嶙峋的頂部,滋味近似無物,但近似無物總比無物要好。

我願意不計任何代價換得味覺。只要能品嚐塵土的滋味。

因為我幾乎已徹底離開,此刻的我比過去哪個時候都更靠近這裡。如今我除了空氣什麼也不是,此刻我唯一的願望就是呼吸空氣。如今我不能再開口說話,哈哈,此刻我的身邊充滿了話語話語話語。如今我無法再伸手觸摸,此刻我唯一的渴望就是伸手觸摸。

事情是這麼落幕的。我爬進那個,那個,盤子坐的電梯,懸在空洞豎井裡。那東西有名字的,但我忘掉了那個詞。它的牆壁、天花板和地板都是銀白色的金屬。我們在頂樓,也就是四樓。兩百年前這屋裡還有傭人時,這裡是傭人房,後來房子變成妓院,這裡是廉價小姐的賣場,就是比較人老珠黃體弱多病的那種小姐賣貨的地方。現在這裡成了旅店,每個房間都要收錢,比較小的房間價格還是比較便宜,而頂樓的房間天花板都快碰到地板了。我把盤子拿出來,放在地毯上,小心別打翻東西。這天是我上班的第二個晚上,我表現得很好。我鑽進電梯,好證明我做得到。我像隻殼裡的蝸牛一樣蜷曲起來,頸子和後腦杓用力龜縮,緊緊抵著金屬天花板,臉夾在兩臂間,胸脯夾在兩腿間。我轉了個漂亮的圈,那小室歪了歪,纜線啪一下應聲折斷,小室往下墜,唷嗚嗚嗚……

呼呼呼呼呼粉碎在地板上,我也粉碎了。天花板壓了下來,地板騰起來迎接我。我的背脊斷了,我的頸子斷了,我的臉斷了,我的頭斷了。包裹在我心臟外的骨架崩裂,我的心臟溜了出來。我想那是我的心臟,它穿出我的胸膛,鑽進我的嘴裡。事情就是這麼開始的。我平生第一次(太遲了)得知心臟的滋味。

我懷念擁有心臟。我懷念心臟製造的噗通聲,懷念它汩汩輸送暖意,懷念它保持著我的清醒。我一個房間一個房間地晃,看著愛過睡過後狼藉的床,然後看著清理乾淨一切就緒、等著下一批軀體鑽入的床。清爽的床單折下一個角,猶如張了嘴呼喚,歡迎,快點,進來吧,睡眠就要來了。床那樣誘人,夜夜都在旅店的每一個角落,為相擁或單獨鑽入的軀體張著嘴。人們帶著跳動的心臟,鑽進前一批人幾小時前睡暖又離去而留下的空間,那些人如今不知去向。

我一直想記起知道自己將會醒來的入睡是什麼滋味。我細細觀察他們,觀察那些軀體,觀察他們的心臟容許他們做什麼。然後我觀察他們沈睡。我坐在心滿意足的、心不滿意不足的、鼾聲大作的、遺忘的、不眠的床尾,床上的人以為屋裡除了他們沒有別人的床尾。

快點,睡眠就要來了。顏色漸漸褪了。我發現今天路上的車沒有顏色,整條隆冬的街在寒風中和陽光下暴露太久,都褪色了。今天太陽沒了顏色,天空也是。我知道這是什麼意思。我看見那些曾經是綠色的地方。我幾乎看不見紅色,也看不見藍色。我會懷念紅色,懷念藍色和綠色,懷念男男女女的體態。我會懷念自己腳丫在夏日時的氣味。我會懷念氣味,懷念我的腳,懷念夏日。懷念建築物和它們的窗,懷念食物外的明亮包裝,懷念沒多少價值的小硬幣,懷念硬幣在口袋中或手中的重量。我會懷念聆聽收音機裡傳出的歌曲或說話聲,懷念看見火,看見草,看見鳥,看見鳥的翼,鳥圓溜溜的。

牠們用來看東西的那個器官。我們用來看東西的器官,有兩個,嵌在臉部鼻子的上方。我想不起那個名詞,剛剛還記得的。鳥的那種器官黑黑的,像珠子。人的那種器官則是小小的洞,周圍有顏色,藍的,綠的,或棕色的。也有時是灰的,灰也是一種顏色。我會懷念看得見。我會懷念那個毀掉我的墜落,那個讓我變成今天這副模樣的唷嗚嗚嗚……

呼呼呼呼呼。好個他媽的天長地久、世世代代永無止境,結果終究有了止境,阿門。我願意一次又一次重來。打從去年夏天(我的最後一個夏天)我墜落後,我每晚都到頂樓來,雖然電梯已經拆掉了,天曉得拆到哪裡去了,好像是為了美觀之類的名目拆掉的(惡名遠播,不幸,不可說,暗地裡的故事,我的死有天上了報,第二天則縹緲無蹤,旅館總要營運啊),豎井仍懸在階梯背後,從高處一路到底的陰森前景依舊。我把自己往上拋,這是我唯一能做的事,飄在虛空中,像無聊的雪片一樣緩緩沉落。我若縱身一躍,耍弄那招飛快下墜好撞擊石頭的特效,就會快速穿過石頭,彷若石頭是水,或者我是熱騰騰的刀刃而石頭是奶油。我沒法兒撞凹東西。我身上再沒有什麼可以摔斷。

想像跳水,水碎裂在你兩肩的四周,騰出空間來容納你。想像熱或冷,想像冰冷奶油消失在加熱過的麵包上,表皮是金黃的,消失著。加熱過的麵包有個名字,我知道有,我曾經知道。不行,記不起來。

事情是這樣的,我撞到地下室時,唷呼我摔出體外,從我的頭頂剝離,像星星火花從火焰的頂端剝離。我去參加喪禮,好看看我曾經是誰。那天天氣有點陰,是六月裡的一個冷天,大夥兒都穿上了大衣。事實上那地方不錯,我是說他們埋她的那個地方。樹上有鳥兒歌唱,遠方還有車聲。那時我還聽得見各種聲音。現在鳥兒變得遙遠了,車子幾乎悄然無聲。我頗常上那兒去。現在是冬天了。他們豎了一塊石頭,上面寫著她的名字、生卒年份,還有一張橢圓形的相片。這張還沒褪色,但以後會的,這地方西曬,過些時候就會褪色了。其他的石頭也有這種東西,一樣模式的相片,雨水都滲進去,而且石頭上季節更迭,時而燥熱時而冰冷,覆蓋相片的玻璃內側霧氣凝結又消散。越過生著青草的土丘再過去,那個戴學生帽的小男孩;那位年長的女士,摯愛的妻子;那個身穿二十五年前最炫西裝的年輕人;全都仍在玻璃背後呼吸。我希望我們的照片也會那樣呼吸。我是說她的照片。

地面之下,冰冷之中,土壤與木材與潮濕的亮光漆濃濃柔柔的氣味中,她正經歷著許許多多刺激的事。說不定是蠕蟲勤勤懇懇的嘴呵人發癢,也可能是任何事。我們生前是個女孩,死於青春正盛。那是老的相反,我們在那個時候死掉。我們有個名字,有過十九個夏季。石頭上寫的差不多就是這樣。是她的石頭也是我的。是她也是我。砰砰敲門。是誰唷唷唷……

嗚呼呼呼?我。你是誰唷唷唷……

嗚呼呼呼?唷呼呼是你自己。有人裁剪了她那張照片,好放進那個位置。我看得出她頭顱邊緣剪刀小心翼翼切過的顫顫刀痕。是個女孩的頭,黑髮垂肩,抿著的微笑的嘴,用來看東西的器官明亮而羞怯。那對東西曾經是青綠色的。橢圓玻璃裡的頭和屋子幾個不同房間裡相框框著的是同一個頭,一張放在一進門的房間,一張放在家長的房間,還有一張在走廊。我挑了最悲傷的那群人,跟著他們參觀我們曾經住過的地方。這些人看來有點眼熟,他們坐在教堂的最前方。我不確定,只能用猜的,我猜這些人是我們的家人,我猜對了。喪禮結束後,我們回家。這房子好小,沒有樓上,不能暢快地墜落。房子裡擺張椅子就可以佔掉一整面牆。一張長沙發和兩張椅子把一個房間塞得滿滿的,坐在那裡的人幾乎沒地方可以放腿。

隔著兩棟房子的地方,有條狗對著我吠叫。有隻貓穿過原本該是她腳踝的部位,對著空氣磨蹭。更多喪禮賓客來到,屋子變得更小了。我看著他們在她從前居住的狹小空間裡喝茶。我來到她的房間,裡面被兩張床塞得滿滿的。我飄在一張床上方,然後又穿出來,飄在悲傷的人上方。我飄在電視上方,飄在吸塵器上方。

他們吃著鮭魚、沙拉、小三明治,然後和門口那個人,那個爸爸,握握手,然後走了。終於可以走,他們鬆了一口氣。來到花園門口,走出去順便隨手扣上門時,他們頭頂的烏雲大多都消散了。我回到屋裡,觀察剩下的那些人。剩下了三個人,其中最悲傷的是那個婦人。她坐在一張椅子上,沒說出口的話掛在腦邊:儘管這裡是我住了二十二年的家,儘管置身其中,一旁圍繞著家人和熟悉的事物,我卻再也不確知我究竟位於世界的何方。男人泡了茶,收拾空盤。整個下午,當大夥兒喝著茶或茶自己在表面凝出一層皮時,他把茶杯一個個擱在托盤上,走進廚房,裝滿一茶壺的水,沏一壺新茶,然後又端著盛滿茶的茶杯出來。他站在廚房裡,打開一個碗櫥,什麼也沒拿出來,又關上櫥門。還在的那個孩子是個女孩,這家的另一個女兒。她身上有道憤怒的裂痕,發源自黃色的髮際線下方,穿過她的額頭,往下經過她臉龐的正中央,把她的下頷、頸子、胸脯切割成了兩半,一路延伸到腹部,糾結成一個黑色的結。那個結顫危危地勉強把她兩半的身體嵌合在一起。她在死掉女孩鑲了框的照片下方抱膝而坐。照片中的我們打著領帶,面容羞怯,捧著一個形狀像個游泳人體的獎盃。

盤裡還有吃剩的鮭魚。我好奇著鮭魚不知是什麼滋味,男人卻走進來拿走了盤子,把鮭魚刮進後院一個塑膠袋裡。真浪費,他應該留著的。他們可以晚一點或明天再吃,滋味還是會一樣好,甚至會更好。我希望他瞭解這點。我悲傷地望著他,然後換上了羞怯的神情繼續望著他,然後他看見我了,手裡的塑膠袋落了下去,悉悉窣窣落在碎石地上。他的嘴大張,卻沒有發出聲音(那時我還可以聽得很清楚)。我對著他揮舞我的游泳獎盃。他的臉蒼白了,嘴微笑了,搖搖頭,眼光穿過我,然後我消失了,他把鮭魚丟掉。一條魚整個側邊的一大半,魚骨頭很好挑,煮得很透,顏色粉嫩得很漂亮。那是去年夏天的事,我的(忽然變成的)最後一個夏天。那時我還看得清各種深淺不一的紅色。

然後我就開始練習電視機上方那張學校照片。照片裡的臉清純疲憊,年紀十三,那對……那對……那對她用來看東西的器官微微瞇起來。我把另外那張照片裡她那對東西的紅光練到爐火純青,就是她和其他一些女孩一起拍的照片,糊糊的照片裡,每個女孩臉上和手裡的飲料都泛著紅光和虛假的狂妄。我仔細確認我沒模仿到別的女孩。她在那裡,躲在後面。我費了好些勁兒才模仿出壁爐上方那張照片她表情裡的溫暖,就是那張她用手摟著現在呆呆坐在椅子上那個女人肩膀的照片。那個是她媽媽。

我一點兒也不費力就可以模仿墓碑上那張橢圓形照片的自己,那個很簡單,淺淺的嚴肅的笑。那是通往另一世界用的護照。但我最愛模仿的是和遺留在世上的那個妹妹合照的照片。妹妹把照片藏在皮包裡,只有在父母入睡或她鎖著門獨自待在臥房裡時才掏出來看。照片裡兩姊妹都坐在長沙發上,死掉的女孩正說著什麼說到一半,眼光偏離了鏡頭。那張是我的經典之作,移動的角度,歡笑的神情,未竟的話語。模仿這張要費很多力氣,才做得出那種不經意的表情。

從夏天到秋天,我盡全力做了我所能做的一切。我在那家的爸爸面前顯現,在媽媽面前顯現,在妹妹面前顯現。她的爸爸裝作什麼也沒看見,愈是看見,就愈是轉開眼光。他的肩上有堵幾吋高的牆,圍繞了他的頭。我每出現一次,他就往上又多加高幾吋磚塊。到秋天,那堵牆已經超過他的頭好大一段了,磚塊砌得不好,歪歪斜斜搖搖欲墜,幾乎快抵到客廳的天花板,每回他走過客廳,那堵牆就打到燈罩,把屋裡的光線和陰影震得天旋地轉。

我在那家的媽媽面前只顯現兩次。我顯現會害她哭,害她心情很壞,既緊張又驚駭,很不愉快。我顯現的兩次她都哭得淅哩嘩啦,幾個禮拜睡不著覺。不要顯現對她比較不殘忍,所以我就不打擾她了。

但那個妹妹總是飢渴地把我吸乾,我在她面前怎麼顯現都不夠。拿獎盃的模樣,紅光滿面的模樣,護照大頭照的微笑,笑著說話說到一半的模樣。我裝扮的每個模樣都被她貫穿全身的那條裂縫吸進去然後不見蹤影。夏天過去,秋天來臨,而她依然飢渴黯淡。如果有什麼改變,那就是變得更飢渴了,比以前更想看見,而色彩開始褪去。冬天來時,我不再顯現了。(我發現冬天之後,在搞不清楚自己看見什麼的人面前顯現比較容易。我注視著那個悲傷女孩裂著縫的臉,就明白了。面對著一張意涵豐富的臉時,沒有臉比較容易。)

我的上方有鳥兒歌唱,遠遠的,愈來愈遠。每天都更遠一些,聲音更悶一些,像耳裡塞了羊毛。(想像羊毛,想像羊毛粗糙纖維的觸感。)我坐在墳墓上方一吋的鬆軟空氣中。時間是週六下午,把那家人搞成心情很糟的遊戲我已經玩膩了,在根本不認識我們是誰的閒雜人等面前顯現也已經玩膩了。樹上的葉子開始褪色,新長出的潔淨芳草也因為冬日將近而灰白了,而她躺在浸濕的地毯下,上方蓋著足足四呎翻整過的厚厚土壤。我看著橢圓框裡的護照,看著我們曾共同擁有的形體的臉。她躺在土壤的深處,不能上來,但我可以下去,可以穿過壤土,穿過多足動物、白蟻和鑽著洞大快朵頤的蛆所下的蛋,這些蛋都在等著那個,那個冬天之後的季節,我忘記名字了,就是花朵會不顧一切奮力探出頭來的季節,蛋等著那個季節來開啟它們。

我潛得深深的,比蟄伏的花苞還要深,一直深到穿過了那個木頭房間的蓋子。木頭房間的外表光滑昂貴,裡頭則是廉價的厚紙板。我最後一次鑽進我們這副舊軀體,用她的肩膀環繞我,穿上她的腿和手臂,鑽進她破碎的肋骨。但這軀體不大合穿,她支離破碎且腐朽潰爛,我只好一半在她之內,一半在外,縮在小房間襯裡的襉褶下。我發現襉褶冰冷,而且竟然毫無必要地做成了粉紅色。

她用來看東西的那對東西發黑了,兩片嘴唇緊緊黏在一起。你好,她透過黏膠說,又是你,你要幹嘛?

你好嗎?我說,睡得好嗎?

(她居然聽得見我說話!)你來之前都很好,她說。怎樣?幹嘛?最好別搞怪。

我只是想要一個東西,我悄聲說,想要帶到上頭去。只要一樣東西就好了。今天星期六,你知道嗎?你妹妹上星期在你頭頂上栽了番紅花,你知道嗎?

你說誰?她說。什麼?滾開。別吵我。我都死了,拜託!

我要知道一件事,我說。你記不記得那個墜落?你記不記得那個墜落花了我們多久的時間?你記不記得墜落之前發生了什麼事?拜託告訴我。

| FindBook |

有 3 項符合

旅館世界的圖書 |

|

旅館世界 作者:艾莉‧史密斯 / 譯者:彭玲嫻 出版社:臺灣商務印書館股份有限公司 出版日期:2007-05-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 60 |

二手中文書 |

$ 170 |

社會人文 |

$ 180 |

文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

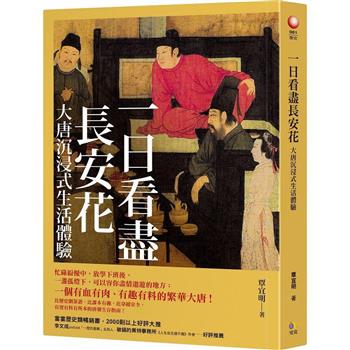

圖書名稱:旅館世界

2001年英國布克獎入圍

2001年英國柑橘文學獎小說獎入圍

2001年蘇格蘭藝術協會書卷獎得獎作品

2002年蘇格蘭藝術協會年度最佳作品

2002年英國作家協會安可獎得獎作品

莎拉因一樁旅館送菜梯意外而死,她的幽魂徘徊人間,想知道關於她死亡的一個細節。就在她將於人間消逝的那晚,她的妹妹可蕾到旅館找出事發地點,並引起在館內投宿的報社記者小蒨的注意。一直坐在旅館外乞討的遊民琪塔,也在當晚意外受到櫃檯服務人員莉絲的邀請,免費入住。五個女子的生命就這樣在一家旅館交會而產生互動…… 作者運用媲美吳爾芙的意識流寫法,熱情、風趣、嚴肅又引人入勝地帶我們一窺五個人物的生活,分享她們各自不同的生命經歷,有愛與希望,有痛苦與哀愁,還有死亡。事實上,我們分享這個世界膽敢拋向我們的一切。在艾莉‧史密斯以《迷》榮獲2005年英國惠特布萊德獎小說獎之前,《旅館世界》早已讓這位風格新穎獨特的作家展露耀眼鋒芒,深受各界的矚目與讚賞。其作品形式迥異、內容詭譎、充滿想像力,賦予小說全新的生命與魅力。

章節試閱

唷嗚嗚嗚嗚嗚嗚……呼呼呼呼呼呼好個墜落好個遨翔好個陡降好個闖入黑暗闖入光明好個陷落好個滑航撞擊粉碎好個下沈好個疾飛好個俯衝好個驚駭好個靜默的瘋狂尖叫好個斲傷破裂稀巴爛粉身碎骨好個跑到口裡的心臟好個落幕。好個人生。好個時機。然後。我的感覺。沒了。事情是這樣的,故事是從落幕開始的。我墜落那時是仲夏,樹葉還在枝椏上。現在是隆冬(樹葉早就掉光了),就這樣了,我的最後一晚,今晚我最渴望的事就是鞋子裡有顆石頭,我渴望在旅館外的人行道上行走,一面走一面感覺鞋裡的石頭喀喀滾動,一小顆尖尖的石頭,戳著腳底的許多不...

»看全部

商品資料

- 作者: 艾莉‧史密斯 譯者: 彭玲嫻

- 出版社: 台灣商務印書館股份有限公司 出版日期:2007-05-01 ISBN/ISSN:9789570521726

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:200頁

- 類別: 中文書> 世界文學

|