我的青年時期

堂後枯槐更著花,堂前風靜樹陰斜。

三間老屋今猶昔,愧對流亡說破家。

這是我前年歸省三原西關斗口巷老屋的詩。古人說得好:「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待。」當我回去的時候,我那破舊的宅子裏,留下的幾間老屋,看去都像親人一般,這是何等可以感慨的事。況我生在歷史上代產聖哲的關中,有雄壯的地理,有深厚的文化,又有親愛的家庭,讀聖賢書,所學何事?要當堂堂地做個人。不謂年光流轉,白髮盈顛,在這抗戰建國的大時代中,但覺學問荒疎,不敷應用,對於國家民族,又如何的抱愧呵!

我的故鄉是陝西涇陽斗口村,所謂斗口,就是白公渠——今之涇惠渠——分水的一個口子。那時水量很少,農田灌溉,甚為困難;這個支渠,雖灌地甚少,得之已不容易。我于家的始遷祖,已不能深考,但住此必有很久的年代,所以鄉人稱為斗口于家。三原縣北之白鹿原去斗口村約四十里,有一土坵,唐高祖獻陵也;陪葬者三十餘人。碑估售之市,有獻陵八種,即濮陽令于孝顯,燕國公于志寧,明堂令于大猷,兗州都督于志微,共計于氏四碑李氏臧氏各二碑,我小時並不知此,靖國軍時,三原學者問我與此碑關係,我答先人無任何傳說。于姓本來不繁,在清朝中葉,尚有五家,回亂後祇剩三家。我生在三原東關河道巷,又在三原讀書應試,因此就著籍為三原人了。

我們一家共三房,先伯祖象星公生大伯父寶善公為大房,先祖峻堂公生先二伯父漢卿公寶銘,先嚴新三公寶文,為二房和三房。先二伯父配房太夫人。我的母親是趙太夫人。二伯父先在南昌經商,旋赴香港。先嚴則十二歲就步行入蜀,做江津典舖的學徒,後方轉至岳池。那時我家生活日艱,由三原遷回鄉下。及祖居被燬,又遷住村東灣子楊堡。先母生我後即多病,既感於家庭處境之難,又無錢醫治,遂鬱鬱以終。時我尚未滿二歲,於先母的一切,全不知道,祇記得後來伯母說:「陝亂平後,汝外祖由甘肅靜寧縣逃荒東來,手攜汝母,背負汝舅,至豳州長武間,力竭食盡,又因汝母足痛不能行,恐牽連大家餓死,不得已棄之山谷中,行數十里矣,駱駝商人,見而憐之,載以行,追及汝外祖,贈以貲而還其女。」又說:「汝母面方而敦厚,與心如一,那是使我最不能忘的。」這是一點慘痛的歷史而已。

我以一無母之兒,又處在單寒孤弱的家庭中,所以能成立為人,幼不失學,可說全由伯母房太夫人停辛佇苦而來,伯母之恩,真是我畢生所報答不盡的。伯母是涇陽楊府村人,家世業農,排行第九,故幼即稱為九姑娘而不名,十七歲來歸。嗣二伯父去香港,每一家信,動輒經年。先嚴在川,亦隔三年始得一歸。因此伯母和先母,妯娌同居,相依若命。當先母逝世前的半月,伯母適歸寧母家,一夜,夢迷離風雨中,牆頭有婦人攜一兒,垂淚相招,心知其事不祥。及歸,先母病已劇,泣謂伯母曰:「此子今委嫂矣,我與嫂今生先後,來世當為弟妹妻子以還報耳。」(按先後即妯娌,字見史記。讀若線候,今鄉人土話猶然。)那時我初離乳,身弱多病,伯母帶往楊府村就醫,歸而新宅又燬,自此隨伯母居外祖家中,歷時九年。外祖家中人,莫不敬伯母,也莫不愛我,雖人口加多,農產有限,豐歉寒暖,從無不歡。村中老嫗某謂伯母曰:「九姑娘抱病串串姪兒,欲了今生,豈不失算?況兒有父,父又一子,即提攜長大,辛苦為誰?又其伯父聞已卒於南方,九姑娘以青年寄食母家,眼角食能吃一生乎?」伯母應之曰:「受死者之託,保于氏一塊肉,那個望報?設使無此母家,亦當為傭以給吾兒。如其父歸攜兒以去,則為尼終老,亦所甘心。」這可見伯母立志之如何堅定,和愛我之如何真切了。自回捻戰後,農田半荒,鄉人多兼營畜牧。表兄敏事,積歲錢買一跛羊,不久即產小羊,我亦絮絮欲得羊如表兄,伯母用三百錢復買一跛的。某日冬牧,我私隨諸牧兒往,忽有三個狼,從荒草中躍出,諸牧兒和羊羣均驚散。我們兩隻跛羊,為兩狼所攫,在墳角齧食。時我方在墳東,專力掘野紅根(河南人謂之牽巴巴),一狼踞墓西,相距不過數尺。村人楊姓在田中望見,手執鐮刀奔至,挾我歸家。伯母聞警急出,匐匍道中,幾不能前。事後,諸舅父因小兒無學校收容,溷跡羊羣,甚為担心,於是亂後興學之議以起。栒邑老儒第五先生(第五倫之後),年六十餘,出山謀作農傭,見鄉人修學塾,自薦為師。我遂於七歲的春天,以一個流離的孤兒,入村中馬王廟為學生。

第五先生授課凡兩年,見我入學以時,衣敝而潔,詢知其故,深為歎異,於是教我益加盡力。離館時,撫我曰:「世間無母之兒,安得所遇盡如汝哉?」蓋先生幼時亦抱家庭之痛也。

伯母於每年寒食節,必帶我回鄉掃墓。兩村相距,約十二里,有時諸舅以牛車相送,有時步行。某處老墳,某處新墳,至時必鄭重以告。至先母墳前必哭,哭必祝告:「兒幾歲矣,讀書幾册。」我聞而悲慟,讀書不敢不勤。農忙時,亦隨伯母及諸表弟至田間拾麥;往往拾之於舅父隴畔的,復賣之於舅父,舅父仍一再以勤勞相勗。我有歸省楊府村外家詩五首,追記那時的情形:

朝陽依舊郭門前,似我兒時上學天。

難慰白頭諸舅母,幾番垂淚話凶年。

無母無家兩歲兒,十年留養報無期。

傷心諸舅墳前淚,風雨牛車送我時。

記得場南折杏花,西郊棗熟射林鴉。

天荒地變孤兒老,雪涕歸來省外家。

桑柘依依不忍離,田家樂趣更今思。

放青霜降迎神後,拾麥農忙放學時。

愁裏殘陽更亂蟬(遺山句),遺山南寺感當年(元遺山亦讀書外家)。

頹垣荒草農神廟,過我書堂一泫然。

到了十一歲,伯母帶我至三原東關,依三叔祖重臣公。三叔祖望重一時,交遊甚廣,與毛班香先生經疇友善,因送我入毛先生私塾肄業。是年,先嚴返里,繼母劉太夫人來歸,亦賃居東關石頭巷,但我則仍依伯母,伯母督課每夜必至三鼓,我偶有過失或聽到我在塾中嬉戲,常數日不歡。其愛護之心,和嚴正之氣,至今夢寐中猶時時遇見。

毛班香先生,是當時有名的塾師,我從遊九年,讀經書,學詩文而外,對於他專心一志的精神,尤其佩服。他常常對我們說:「我沒有甚麼長處,只是勤能補拙。」這雖是先生的自謙之詞,卻是他生平所身體力行的。毛先生的教授法亦特別:由他自教大學生,更由大學生分教小學生。平常每日授課兩次,夏季日長,則加課一次,都須背誦,并帶背舊書,所以讀書比較精熟。尤其值得記述的,是太夫子漢詩先生亞萇。太夫子亦曾以授徒為業,及年老退休,尚常常為我師代館。他生平涉獵甚廣,喜為詩,性情詼諧,循循善誘。自言一生有兩個得意門生:一是翰林宋伯魯,一是名醫孫文秋。希望我們努力向上,將來勝過他們。對我的期望尤殷,教導也特別注意。太夫子又喜作草書,其所寫是王羲之的「十七鵝」。每一個鵝字,飛,行,坐,臥,偃,仰,正,側,個個不同,字中有畫,畫中有字,皆宛然形似,不知其原本從何而來。當時我也能學寫一兩個,但是現在已記不得了。

在毛先生私塾時,我已開始學做古近體詩,如唐詩三百首,古詩源,選詩等,都曾讀過,但是循文𨿅誦,終覺不生興味。一日,先生外出,我以大學生的資格,照料館事,書架上有文文山謝疊山詩集殘本,我取而私閱,見其聲調激越,意氣高昂,滿紙的家國興亡之感,忽然詩興大發,我之做詩,殆可以說由此悟入。

至於我之所以略識學術門徑,卻以得益於庭訓為多。先嚴雖為家境所迫,早歲經商,但自修甚勤;又從師問業,博覽羣書,所以見識反較一般科舉中人為高。嘗手寫史記全部,點過十三經兩遍。輯修家譜,選成治家語錄三卷;又嘗借鈔張香濤的輶軒語和書目答問,寄存家中。某書當讀,某書某處重要,亦時以問業所得,在家信中示及。岳池典舖中的掌櫃馬芰洲先生丕成,是明儒馬谿田先生的族人,喜刻先代遺書,常囑先嚴任校勘之役。先嚴又愛讀袁子才的小倉山房尺牘,以為社會應用,最為便利;馬先生的父親曾經注過此書,先嚴為之整理刊行,至今岳池尚有刻本流傳。某年先嚴回里,除料理家務外,一面從陳小園先生學醫,一面則自修經籍。我日間上學,晚則回家溫習,父子常讀至深夜,互相背誦,我向先嚴背書時,必先一揖,先嚴背時亦向書作揖如儀。我在斗口村掃墓雜詩中,有如下的一首:

發憤求師習賈餘,東關始賃一椽居。

嚴冬漏盡經難熟,父子高聲替背書。

就是詠的那時的事。先嚴最喜買書,在岳池劉子經先生典當時,陸續寄歸的,已經不少。但是每年的薪水不過數十兩,回家又須還債,家境甚窘,雖不至於挨餓,但有時竟至沒有鹽吃。及移住東關渠岸喻宅,前院是一個炮作房,我每天飯時回家,便去做炮,或打炮眼,或裝藥線,每盤制錢一文,一日可做三四盤,用以貼補家用,添買紙筆,有時亦買糖以自慰,那時一枚糖祇值一文錢,但開支已覺得奢侈了。一夜炮房失火,掌櫃全家燒死,我的臥房與之毗連,幾乎波及。隔日見炮房牆腳有火藥三大甕,撫之餘熱未退,幸上有石蓋,未經爆炸,否則早已葬身火窟了。

| FindBook |

有 9 項符合

手書我的青年時期:于右任書法珍墨的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 385 |

書法 |

$ 385 |

Arts & Photography |

$ 412 |

藝術設計 |

$ 435 |

中文書 |

$ 435 |

書法範帖 |

$ 468 |

藝術設計 |

$ 495 |

書法欣賞 |

$ 495 |

美術 |

$ 512 |

書法 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

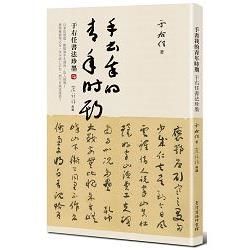

圖書名稱:手書我的青年時期:于右任書法珍墨

關鍵特色

★于右任先生手書自述經典問世,彌足珍貴。

★透徹體現于右任先生浩大的文史胸襟及恢弘心懷。

★書藝家廖禎祥老師珍藏,亦是于右任先生書法歷程之重要文獻。

內容說明

于右任先生手書〈我的青年時期〉

記載于右任先生童年、求學及初入社會時期的過往,於字裡行間可見其對學問的渴求與尊重、對自我的思考和理解,以及對國家社稷的擔憂和熱情,閱讀可見于右任先生的美好品質躍然紙上,令人神往。

優美流暢的草書字體更是一大看點,于右任先生現存墨寶雖多,但多為對聯、條幅等,此篇篇幅者極為少見,又行雲流水,隨意灑脫,一字見心,不愧為書藝家廖禎祥老師典藏珍品。

延伸閱讀

臺灣商務印書館《民國于右任先生年譜》

臺灣商務印書館《于右任先生書法選萃暨標準草書》

作者簡介:

書法 于右任(1879─1964)

名伯循。為反清革命先驅、開國元勳。曾任審計院長、監察院院長等。一生對教育、文化方面有卓著貢獻,至今仍為世所稱道。早年在上海陸續創辦神州、民吁等報,鼓吹革命,宣揚民主自由,被譽為「元老記者」。襄助馬相伯創辦復旦公學(復旦大學前身),又創辦中國公學及上海大學,並曾任國立西北農林專科學校(西北農大學前身)之首任校長。早即被清廷督學葉爾愷譽為「西北奇才」。

于老的詩詞文章,洋溢愛國情操,而他對書法的鑽研,更是其畢生的志業及興趣,受到普遍讚譽和推崇,作品被許多書法家和愛好者借鑒學習,兩岸各地藏者眾,尊其為新世紀的「草聖」。

典藏 廖禛祥

中國書法協會發起人、現任顧問;基隆書道會名譽會長;中國標準草書學會、澹盧書會、顏真卿書法學會等顧問。書法師從曹秋圃先生,太極拳師從鄭曼青先生,一生致力於書法與太極拳。

TOP

章節試閱

我的青年時期

堂後枯槐更著花,堂前風靜樹陰斜。

三間老屋今猶昔,愧對流亡說破家。

這是我前年歸省三原西關斗口巷老屋的詩。古人說得好:「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待。」當我回去的時候,我那破舊的宅子裏,留下的幾間老屋,看去都像親人一般,這是何等可以感慨的事。況我生在歷史上代產聖哲的關中,有雄壯的地理,有深厚的文化,又有親愛的家庭,讀聖賢書,所學何事?要當堂堂地做個人。不謂年光流轉,白髮盈顛,在這抗戰建國的大時代中,但覺學問荒疎,不敷應用,對於國家民族,又如何的抱愧呵!

我的故鄉是陝西涇陽斗口村...

堂後枯槐更著花,堂前風靜樹陰斜。

三間老屋今猶昔,愧對流亡說破家。

這是我前年歸省三原西關斗口巷老屋的詩。古人說得好:「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待。」當我回去的時候,我那破舊的宅子裏,留下的幾間老屋,看去都像親人一般,這是何等可以感慨的事。況我生在歷史上代產聖哲的關中,有雄壯的地理,有深厚的文化,又有親愛的家庭,讀聖賢書,所學何事?要當堂堂地做個人。不謂年光流轉,白髮盈顛,在這抗戰建國的大時代中,但覺學問荒疎,不敷應用,對於國家民族,又如何的抱愧呵!

我的故鄉是陝西涇陽斗口村...

»看全部

TOP

作者序

「我的青年時期」收藏軼事

基隆從清末開埠以來便是北台灣要地,尤其日據後以基隆為台灣與日本之轉運樞紐,因此貿易興盛、街景繁華,是人文薈萃之地,故而書風頗盛,當時便有許多書法同好組織了「基隆書道會」以交流線條之美。然而當時台灣書風因殖民等因素多受日本影響,直至國府撤退,許多社會菁英被迫來台,台灣書家方得直接領會中原文化,這股既熟悉又陌生的文化浪潮相對的也刺激了台灣的文化發展,亦讓台灣文化界得以重新認識諸多文化巨擘,其中右老身為革命元老,不但高風亮節為人所崇敬,在書法上的成就更是深受後輩景仰,可以說自...

基隆從清末開埠以來便是北台灣要地,尤其日據後以基隆為台灣與日本之轉運樞紐,因此貿易興盛、街景繁華,是人文薈萃之地,故而書風頗盛,當時便有許多書法同好組織了「基隆書道會」以交流線條之美。然而當時台灣書風因殖民等因素多受日本影響,直至國府撤退,許多社會菁英被迫來台,台灣書家方得直接領會中原文化,這股既熟悉又陌生的文化浪潮相對的也刺激了台灣的文化發展,亦讓台灣文化界得以重新認識諸多文化巨擘,其中右老身為革命元老,不但高風亮節為人所崇敬,在書法上的成就更是深受後輩景仰,可以說自...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 于右任、廖禎祥(典藏者)

- 出版社: 臺灣商務印書館股份有限公司 出版日期:2016-05-01 ISBN/ISSN:9789570530445

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:200頁 開數:8開28.5 * 18 cm

- 類別: 中文書> 藝術> 書法

|