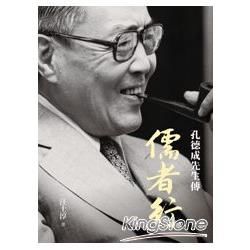

要說傳奇性,孔德成的一生,恐怕是前無古人、後無來者了。

他的誕生極受關注,是在軍隊嚴密包圍、官民親友看管之下,來到世間;他出生百日,就受封為公爵,創下千年以來最年輕衍聖公的紀錄,以後也成為最後一任衍聖公及首任大成至聖先師奉祀官。雖因孔子嫡長孫的聖裔身分倍享榮耀,但他自幼就受到嚴格的家學教育,終使他能繼承老祖宗孔子的教育之志,自青年之時就開始在大學作育英才;並成為五院院長之一。

他的傳奇,還包括周遭人等都以「聖人」稱呼,不僅因為他的孔子聖裔,也因為他的儒者言行。

他這輩子,正逢兩千五百多年儒家歷史中,遭受到最嚴厲衝擊的時刻,他也因此而顛沛流離,日後大陸殷殷呼喚,但直到辭世,他未再返回曲阜老家。

《儒者行》忠實地呈現孔德成先生的一生,他的爽朗欣喜,他的悲傷。

本書亦公開難得一見的孔德成先生的照片,包括幼年時期、留美期間、外交期間,還有家居照、墨寶等,極為珍貴。