| FindBook |

有 11 項符合

人類的故事的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

|

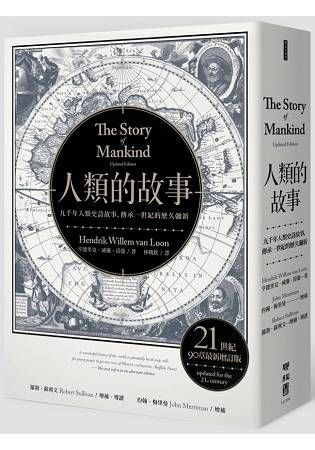

人類的故事(房龍經典名著,21世紀90章最新增訂版) 作者:亨德里克‧威廉‧房龍、約翰‧梅里曼、羅勃‧蘇利文 / 譯者:林曉欽 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2016-08-05 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

歷史是一座經驗的巨塔,時間在綿延無盡的過往歲月中,建立了這座高塔。想爬上這座古建築的屋頂,並且從這樣遼闊的視野中獲得啟發,並不是一件容易的事。

這座巨塔沒有電梯,但年輕的雙腿雄壯有力,一定能夠完成攀爬高塔的重責大任。 我在此將打開那扇門的鑰匙交給你們。

等你們回來的時候,就會明白我心中的熱誠究竟從何而來。

──房龍

依然是個奇蹟,一次振奮人心、視野開闊獨特的人類經驗之旅,房龍這位迷人的說故事高手仍然能為我們提供飽蘊智慧的閱讀饗宴。

──Wall Street Journal

房龍為他的孫子寫下這些人類的故事,溫暖而睿智,它也啟迪了世世代代的年輕心靈;羅勃‧蘇利文增補的篇章延續了原作流暢引人的風格,勾勒出21世紀初期最重要的發展大勢,這本書依然是最廣博精要的人類大歷史。

──Kirkus Reviews

絕佳的世界史,讓年輕人透徹掌握西方文明史的一個面向。

──Buffalo News

《人類的故事》是亨德里克‧威廉‧房龍最成功的傑作,從1921年初版問世以來,已譯成二十多種語言,最早的中文譯本在1930年代問世。全球累計銷售數量已超過一千萬冊,是有史以來最成功、最多人閱讀過的世界通史。

全書前64章由房龍本人親撰,第65至71章由其子傑拉德‧威廉‧房龍(Gerard Willem VanLoon)於1951年增補。耶魯大學歷史教授約翰‧梅里曼(John Merriman)在1984年續寫72至76章。最新90章增訂版由暢銷歷史作家羅勃‧蘇利文(Robert Sullivan)增修,納入20世紀末到21世紀初期最重要的歷史發展,包括冷戰終結、歐盟形成、反恐戰爭、全球氣候暖化、以及社交網絡風行現象,可說是最新、最完整、最易讀的世界通史,適合對人類發展大趨勢有興趣的所有讀者。

※ 新版說明

一九七二年,在愛德華‧普恩(Edward C. Prehn)博士、耶魯大學的保羅‧希爾斯(Paul Sears)教授以及紐約大學的艾德溫‧布羅米(Edwin Broome)教授等人的協助下,出版商增修了本書內容。在一九八四年以及一九九九年,耶魯大學的約翰‧馬里曼(John Merriman)教授再度增修文字,亞當‧西蒙(Adam Simon)負責繪製插圖。在這個最新增修版中,羅伯‧蘇利文(Robert Sullivan)增加了一些新的章節與導論。

作者/譯者簡介

作者:亨德里克‧威廉‧房龍(Hendrik Willem van Loon)

1882年出生於荷蘭鹿特丹,1902年隻身前往美國,是享譽世界的大眾史學作家。房龍曾先後在美國康乃爾大學和德國慕尼黑大學就讀,並獲得博士學位。在人類歷史、地理、文化、藝術、科學等方面的精深學識,賦予了他開闊、溫文儒雅、自由飄逸的文字風格。另作《聖經的故事》、《寬容》、《房龍地理》等書,亦充滿幽默、迷人的特殊風格。

作者:約翰‧梅里曼(John Merriman)

耶魯大學歷史系教授。研究領域專注於法國史及現代歐洲史。代表作為《文藝復興以來的現代歐洲》,目前定期在耶魯大學講授《歐洲現代史》課程,深受講師和學生喜愛。

作者:羅勃‧蘇利文(Robert Sullivan)

美國暢銷大眾史學作家,出版專書超過十餘種,長期為《紐約客》雜誌、《紐約時報》等各大媒體撰稿。

譯者:林曉欽

台灣大學政治學碩士,主修政治哲學,主要興趣為西方政治哲學史、當代思潮、族群政治等。現為自由譯者、編輯。譯有《橋:歐巴馬的生命與崛起》、《社群主義對自由主義的批判》、《聖母峰之死》、《列寧的墳墓》、《芬蘭教育這樣改!全球第一個教改成功案例教我們的事》、《債的歷史: 從文明的初始到全球負債時代》等書。

| |||

| |||

| |||

|

|

2017/02/20

2017/02/20