推薦序

探究認知失衡下的永恆價值

國立政治大學民族學系副教授 張中復

做為一千五百年來擴展最為快速的宗教體系,伊斯蘭已成為形塑世界文明價值中一個不容忽視的存在事實。除了一神教的信仰本質外,伊斯蘭知識的豐富性與多樣性,遠遠超過一般未曾深入接觸過的人們所能理解的。更重要的是,這種深邃的信仰哲學及其自我體認的積極性,卻能在穆斯林的生活實踐中發揮得淋漓盡致,並跨越地域、國家與族群的藩籬成為一種內化的普世價值,同時也能不斷地將之傳承與延續。因此,很難想像在闡述人類歷史與文明的發展全貌時,如果忽略了對伊斯蘭的正面認知和評價,是不能僅以拼圖少了一塊的模糊概念來概括之,而應是像桌子缺少一隻腳一樣的明顯失衡。

然而,除了穆斯林世界,伊斯蘭的文明話語權始終在解讀全人類相關現象中被邊緣化。這種偏差,是不能用近五百年來西方崛起這類簡單的概念來總結。儘管西方社會在描述其自身文明史或文化史的論述中,對於中世紀時伊斯蘭所代表的知識主體的完整性,及其日後讓西方文明開啟再生動力所產生的承接效應都給予很正面的評價;可是數百年來,一神教的宗教文明觀的詮釋主體似乎被西方基督宗教所壟斷,伊斯蘭一直像是個負面的對照組而沒有得到它應有的重視。就像一般人對聖奧古斯丁(Saint Augustine of Hippo)從五世紀開始奠定基督教神學體系基礎的事蹟不至於太陌生,可是能理解自十二世紀初以來,波斯裔神學家嘎札里(Al-Ghazali)對伊斯蘭哲學以及法學有所重要貢獻的人卻是鳳毛麟角。

今天當我們談及自然科技與人文社會科學中對人類自古到今的發展總結時,占全人類約四分之一的十六億穆斯林的信仰本質與具體的生活實踐,在某些價值觀的操弄下,往往不是被刻意略過就是被斷章取義。甚至將伊斯蘭貼上保守、落後與愚昧的反文明標籤。原本認為科技發達以及人群互動交流日趨頻繁之際,這種對伊斯蘭文明認知意識的失衡或許能得到修正。但隨著強權所主控下的國際局勢日復詭譎,大眾媒體隨之刻意誤導,加上社群網路的氾濫與挑戰傳統道德價值的共暖效應,以及如美國學者杭亭頓(Samuel.達 Huntington)提出文明衝突論的推波助瀾,伊斯蘭有時不僅未能擺脫西方強加其上的「綠禍」(Green Peril)負面形象,同時更在當代「仇恐伊斯蘭情結」(Islamophobia)氣氛的挑動下,將這種認知意識的失衡提升到一種前所未有的非理性總結,即伊斯蘭是對人類文明與所謂的普世價值產生威脅的宗教;激進者甚至欲將之消滅而後快。更重要的是這種威脅是來自伊斯蘭的本質,並明顯與西方價值體系產生絕對的對立。

美國學者埃斯普西托(John L. Esposito)在其《伊斯蘭威脅︰神話或事實》(The Islamic Threat: Myth or Reality?)一書中將這種伊斯蘭式對抗西方式的相對性概念總結為以下三種類型,即:一、原教旨主義對抗現代性(fundamentalism against modernity),二、靜態的傳統對抗動態的變遷(static tradition versus dynamic change),三、企圖以簡單形式的回歸或保存過去來對抗適應現代生活(the desire to simply return or preserve the past versus adaptation to modern life)等。事實上,這些型態並不能涵蓋所有西方社會與伊斯蘭互動下的全部模式,但在威脅論的渲染下,都會被隨意冠上以偏概全式的單向解讀,讓伊斯蘭成為反西方價值的同義語。而這種話語權的失衡與強權政治的操作形成一種反伊斯蘭的共犯結構,並隨著媒體社群力量的擴散而不斷蔓延,甚至成為新興種族主義與排他思想的溫床。

然而,激進與過度非理性的思維總是處在所有陣營光譜中的極端位置,雖不時會從中心方向往外滲透擴散,但願意從理性的角度來檢視伊斯蘭的歷史與當代價值的人應不會是少數。在此類知識的建構與詮釋的過程中,除了伊斯蘭教內知識體系化論述以及教外人學術專研這兩種傳統趨勢外,一種從多面向的理性思維與普及化論述來反思當代「理解伊斯蘭」意義的投入,也成為抵抗威脅論、衝突論等反伊斯蘭情結的一股新興的覺醒力量。其中部分現代穆斯林知識精英所扮演的角色更是引人注目。

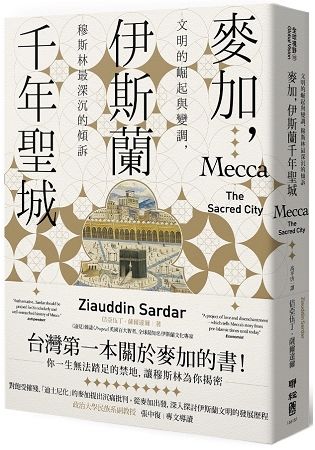

以本書的作者佶亞伍丁.薩爾達爾(Ziauddin Sardar)為例,他出生於巴基斯坦,從小就在英國成長並在當地接受完整的教育。隨後他又前往沙烏地阿拉伯的大學學習,並在一九七五年十二月即二十四歲時完成了前往麥加朝聖的使命。往後薩爾達爾成為英國著名的期刊與媒體如《自然》、《泰晤士報》的專欄作家,並為英國倫敦週末電視、英國國家廣播公司(BBC)製作一系列有關伊斯蘭的專題報導。此外,他也在英國密德薩斯大學(Middlesex University)與美國芝加哥東西大學(East-West University)等學府從事教學與研究的工作。身為作家、學者與媒體人的薩爾達爾,在觀察當代伊斯蘭事務中十分關注穆斯林少數族群權益,以及伊斯蘭政治體制在世俗化過程中所面臨的衝擊與挑戰。這可以從他先後參與英國人權與平等協會(Equalitys and Human Rights Commission)、內閣辦公室國家安全臨時論壇(Interim National Security Forum)的運作,以及曾擔任馬來西亞副總理、著名反對黨領袖安華(Anwar Ibrahim)的政治顧問等事蹟中得到證明。

身為穆斯林公共知識分子的薩爾達爾,在西方理科教育的背景以及對於公眾事務投入實際經驗中,使他深切感受到想要理解伊斯蘭的當代精髓內涵,必須從更為寬廣與系統性的知識結構,以及對這個結構開展身體力行式的學習體驗後才能有所成就。而這也是為什麼薩爾達爾的知識論述有時也會被列為社會建構主義論者(social-constructivist)的緣故。同時,他也強調穆斯林精英也必須做到充分的內部批判與反思,這對理解伊斯蘭的現代性適應與後現代主義趨勢而言是一種不可避免的責任。

從一九七七年薩爾達爾出版第一本專著《穆斯林世界中的科學與科技》(Science, Technology and Development in the Muslim World)開始,他就秉持上述的理念,希望讓不同的讀者(尤其是非穆斯林)在具體的知識架構與反思精神下重新體認、理解伊斯蘭的文明內涵,以及從歷史到當代之間它所邁出的坦途與走入的歧路。

值得注意的是,薩爾達爾這部書寫麥加的論著出版於二○一四年,可以算是他著作等身成果中的新著。從薩爾達爾三十年前像億萬穆斯林般走上麥加朝聖之途開始,那分心靈的悸動以及對信仰的回歸,多年來一直沉澱在透徹學理知識與練達人生的交錯裡。孔子說「七十而從心所欲,不踰矩」,薩爾達爾在人生接近七十的收成期重新解讀麥加的歷史定位與古今糾結,彷彿在告訴世人人心之「欲」,與伊斯蘭之「矩」,就是人類文明天秤中兩個平衡共存的端點,缺一或失衡皆不可。雖然在汗牛充棟的伊斯蘭論述中似乎都會論及麥加,但細讀本書之餘,可以充分體會到的是,麥加「聖城」的神聖性不在於它不可侵犯褻瀆,而是它那種不論是對正道還是邪路都能如大海匯納百川般的絕對包容力。雖然一千五百年來這種包容力一直受到人心私欲的侵蝕與挑戰,但它永遠就像燈塔般企圖導引在黑暗海洋中迷途的船隻。這在人類的宗教情懷中確實是一種永恆的極致。

前言

麥加的誘惑

朝聖公車塞在車陣動彈不得。我透過清晨的薄霧,端詳綿延數英里的混亂路況。這些和美國制式黃色校車同款的公車,兩側漆上斗大的阿拉伯文和英文字,特別顯眼。每輛公車四周都繞著一股滔滔浪潮,那是披掛在無數朝聖信徒身上的白布。能看出這片人海是由獨立個體組成的唯一線索,是他們各不相同的膚色。男性朝聖者全都穿著相同的傳統服裝—兩塊未以針線縫合的白布,稱為戒衣(ihram)──穿著時袒露一肩。這一大群萬頭攢動的人潮多達兩百萬至三百萬人,他們從世界各地蜂擁而至,為了在指定的時間趕赴此地:麥加。

聚集之後,朝聖者集體繞行這座城市及周邊地區,從一處聖地移動至另一處聖地。這道獨特的浪潮本該將他們從已經在星空下待上一晚的穆茲達理法(Muzdalifah),帶往約三英里外的米納(Mina),在那裡朝著三根石柱丟擲石頭,象徵性地驅趕撒旦。但就像洶湧浪潮試圖往狹窄水道的上游衝,這股突來的人潮嚴重堵塞,一道白色浪頭的波濤看不出有任何往前移動的跡象。我從高處看,令我感興趣的並非造成這種阻滯的流體動力學原理。我眼前這個推擠卻停滯的景象,就快和一直以來穿的朝聖服裝一樣成為傳統。因為塞車而動輒走走停停,正是這年代對於大批群眾依賴最先進交通工具代步的回應。我發現,這樣的堵車壅塞,和我興奮期待又念念不忘能在此時此地獲得的體驗完全背道而馳。或許正是這種理想與現實的差距,占據了我的心。或許是這地方有某種力量。當我打量著眼前景象時,浩瀚人潮中的一輛公車和一張臉孔吸引了我。

那輛公車卡在超大的擁塞車陣中。透過其中一扇車窗,我看見一名坐著紋風不動的朝聖者。他滿臉皺紋,目光卻炯炯有神,堅定地往地平線遠方望去。我被那表情吸引,起身穿過眼前的人車喧擾,彷彿時間靜止般地飄向這長者。一路鑽過擁擠人群時,我知道他已注意到我,儘管他的眼神和肢體不曾動過。直到我接近這輛公車,他終於動了。年邁而行動緩慢的他費了極大氣力,才穿過滿車乘客下車。這個過程似乎漫長無比。我看著他踏出蹣跚的每一步,最後站在我面前。四目相望,我終於明白是什麼吸引我走向這名長者了。他散發寧靜,被幸福的安定氣息圍繞。他不發一語地伸出手,把一直揪在手中的兩件床單遞給我。我直覺地接下他的包袱並跟著他,由他領著我走出人群。

到了車道旁一處安靜的角落,他示意我把床單鋪在地上。它就像早晨微風中的帆布鼓起飄揚。他等我把床單攤平,才放低羸弱的身軀安頓下來。他躺著休息,對我點了點頭,我知道他在道謝。我坐在他身旁──就這樣不知過了多久。我們沒有交談,因為無話可說。後來我發覺,他已經駕鶴西歸。我必恭必敬地攤開第二件床單,輕輕覆蓋他全身。這時我才開始擔心。接下來該怎麼做?該拿什麼標記、怎麼處理、告訴誰、該怎麼保護他的遺體不被某些突如其來的人群踩傷?我心中充滿疑問,但他已經找到他的答案、他的最終目的地。

當天是一九七五年十二月十六日。當時我正在履行穆斯林最重要的宗教功課之一:朝聖(Hajj),就是前往聖城麥加朝聖。我內心激動、欣喜若狂,與其他兩百多萬名正在朝聖的信徒間好像有著某種連結。我希望離開時心靈能有所提升,但這長者卻是前來求死。我感覺他比我更清楚朝聖的深層意涵。

作為伊斯蘭教的發祥地和先知穆罕默德的出生地,麥加是伊斯蘭文明最神聖的城市。幾乎和所有穆斯林一樣,我從小就知道有這個城市。一生至少前往麥加朝聖一次,是一門重要的功課。大多數穆斯林一輩子無緣得見麥加,但仍會學習、甚至牢記它的地理位置,而且是從長輩教導如何禮拜的那一刻起。所有穆斯林兒童準備做禮拜的第一堂課,就是學習找出麥加的方位,然後朝向聖城伏身膜拜,每天不只一次,而是五次。

我的家位於巴基斯坦迪巴爾布爾(Dipalpur),那裡是我出生和度過幼年的地方,屋內牆上掛著一幅破舊的年曆。其實,那極有可能是我們家唯一的裝飾品。掛曆上有張照片──我如今才發現十分俗麗──那是矗立在麥加中心、被山丘圍繞的禁寺(Sacred Mosque)和高聳的宣禮塔。在禁寺的中心,也就是照片的正中央,是卡巴天房(Kaaba)。最吸睛的正是卡巴天房。它的模樣既突兀又醒目,是一個結構簡單的立方體建築,被一面繡金黑布包覆。如果聚精會神盯著這張照片看,或許能依稀看出圍繞這個中心點的一道道白色漩渦,其實是一大群朝聖者。安拉(Allah)這個詞就以阿拉伯文粗體字寫在宣禮塔正上方。

時光流逝,但我家那幅裝飾用的掛曆上卡巴天房的影像,卻牢牢烙印在我記憶中。我生平見過的這第一張照片,讓我更加肯定既有的認知,那就是:儘管真主無所不在,但在某種特殊的意義上,祂的神力就集中在這一處;卡巴天房其實是「真主的家」。我知道,這張如此明白點出真主存在的照片,為我和這地方繫上一條密不可分的原始紐帶,持久不輟。這是種傻氣的純真,但我學習的一切都加深這股信念。隨著我有了一層層新的認識,它也在我心中不斷成長。這種個人的羈絆並非我所獨有。那是我和其他超過十億人共有的一份愛和虔誠、渴望和夢想。那是穆斯林之間共有的連結:麥加與我合而為一,同時麥加也與所有人合而為一。親臨麥加,既是個人身分認同的主根,也是整個全球性群體所共有的連結。

我們聽到別人口中的麥加,有著無止盡的相似之處,因為前來聖城的訪客只關心朝聖的儀式,而這些儀式從先知穆罕默德的年代以降就不曾改變。他們的著作引人入勝的篇章並非和麥加相關,而是描述往返麥加的過程,雖然麥加是個不斷改變的世界。對於這些記述朝聖的史料而言,麥加的居民不值一哂。麥加的永久居民有自己的煩惱,而他們面對這些世俗現實問題的方法,和其他穆斯林世界的人對麥加這個概念所懷抱的崇高理念大不相同。穆斯林文明所擁有的偉大理念與成就、科學與學術、藝術與文化,在麥加並不吃香。偉大的學者及科學家來訪,但麥加人對他們的博學多聞興味索然,只在乎狹隘又常故弄玄虛的神學。在觀念上,麥加的學者偏向保守,儘管影響力有限,卻不鼓勵知識及文化素質的提升,反而企圖加以限縮及譴責。

麥加為何必須對各地的穆斯林如此重要,有個淺顯易懂的解釋。一方面,它象徵所有精神和超脫塵世的面向,儘管宗教的本質在於如何融合這一切並使之成為激勵俗世生存的動力。但另一方面,這地方成為一個超越時空的理想,因為歷史上能夠實現朝聖夢想的穆斯林少之又少。關於履行朝聖的義務,關鍵詞當然是「如果能力所及」。以過去社會、經濟及交通的現實情況,意味著歷史上絕大多數的穆斯林其實無力進行。朝聖信徒一直都有,但身分和國籍卻隨著時間推移而不同。而且從數字上看,曾完成朝聖的人只占歷來生存過的穆斯林極小比例。因此,在麥加及其歷史上發生過的事,對於其他穆斯林世界的人而言,一直是既遙遠又多半不為人知,反之亦然。麥加忙於且關心自己身居朝聖聖地的地位,其他穆斯林世界發生的事件幾乎與它無關。

因此本書並不探究那個被理想化的麥加,而在探討這理想化的由來。本書討論的是不受重視、甚至被忽視的麥加,一個曾經是百姓餬口、英雄(和惡棍)崛起、暴行肆虐、貪婪和偏狹觀念屢見不鮮的地方。它深植於時空中,也存在於那些居住在這城市的人們極度混亂的生活中,甚至進入那些前來進行朝聖的人的生活裡。其中許多內容讀來令人不舒服。即使在這個被穆斯林美化為神聖的地方,人們的雙腳卻踩在爛泥和汙物之中。麥加人對於靈魂和良知該何去何從的爭辯從沒少過,這點世人皆然。麥加的歷史就如同許多其他城市一樣,充滿恐怖與血腥。我希望這當中除了有一些值得述說的精彩故事外,也有值得我們所有人引以為鑒的地方。