2014年梅迪西散文獎、2015瑞士文學獎得主,透過精緻、深刻、動人的圖像與文字,記錄下班雅明的生平、安德烈‧布勒東、伊茲拉‧龐德、薩繆爾‧貝克特等人在那個動盪不安的時代!

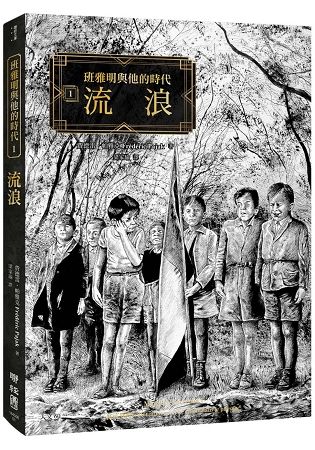

德國思想家、哲學家華特‧班雅明,曾被譽為歐洲真正的知識分子、二十世紀最後的精神貴族與最偉大的文學心靈。

1933年,希特勒掌權後,班雅明離開德國柏林,四處流浪,足跡遍及了西班牙伊維薩島、丹麥、義大利、法國。1940年,德軍攻陷巴黎,在納粹追捕下,他逃亡至法、西邊界,最終服毒自殺。

法國知名圖像散文作家帕雅克,以風格獨具的繪畫和詩意的文字,在三冊《班雅明與他的時代:流浪‧孤寂‧逃亡》中描述了班雅明八年間的流浪、逃亡生涯。

其中並穿插描述了幾位同時代活躍於巴黎的重要文人、思想家,如:法國作家及詩人、超現實主義的創始人安德烈‧布勒東;美國著名詩人、文學家,意象主義詩歌代表人物伊茲拉‧龐德;僑居法國的愛爾蘭劇作家,薩繆爾‧貝克特等人。

第一部 流浪

1940年九月二十六日,華特‧班雅明在靠近法國與西班牙邊界的波爾特沃,自殺身亡。四十年後,1980年八月二日,一顆炸彈在義大利波隆那火車站爆炸,造成八十五人死亡,兩百多人受傷。經過十五年的調查,終於查出了爆炸案的主謀:一群新法西斯恐怖集團。

1924年,華特‧班雅明親眼目睹墨索里尼的首次遊行,當時他對歐洲的變化便有了不祥的預感。1933年,他離開了出生地柏林,開始在歐洲流浪,從西班牙到法國、義大利和丹麥。在巴黎,他讀到了賽利納最激烈的反猶小冊子:《大屠殺瑣記》,雖然在當時被認為是笑話,但班雅明很清楚,反猶太主義正在知識份子間蔓延,包括左派。

班雅明反思小說的未來、歷史、大眾文化的興趣,以及他不得不踏上的長長旅程。最重要的是,他以一種最意想不到的迂迴方式,對抗他的家庭,猶太教和馬克思主義。

好評推薦

蔡士瑋(法國里昂第三大學哲學博士,國立中山大學哲學研究所兼任助理教授):……這本書不只是關於班雅明,而是關於時代、關於存在,關於生命的憂鬱以及政治,甚至關於回返。

《科克斯評論》:呈現出敘事之本質與力量的複雜肖像。

| FindBook |

有 9 項符合

班雅明與他的時代1:流浪的圖書 |

|

班雅明與他的時代(1):流浪 作者:費德雷.帕雅克 / 譯者:梁家瑜 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2019-04-02 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:班雅明與他的時代1:流浪

內容簡介

作者介紹

作、繪者簡介

費德雷‧帕雅克(Frédéric Pajak)

1955年生,瑞士、法國作家、畫家、出版商,擔任多本藝文諷刺雜誌總編。1987年出版第一本小說《懺悔的囚犯》,1999年~2004年陸續出版了《廣袤的孤寂》、《愛情悲歌》、《幽默與哀愁》,也出版一些詩集以及哲學相關的圖畫散文集,如《尼采與父親》以及作者的二十一幅素描。2012年至2018年陸續出版《不確定宣言系列》(Manifeste Incertain)七部(一至三部為中文版《班雅明與他的時代1-3》)。其中第三部《班雅明與他的時代 3:逃亡》獲得2014年梅迪西散文獎與2015瑞士文學獎。

導讀者簡介

蔡士瑋

法國里昂第三大學哲學博士,現任國立中山大學哲學研究所兼任助理教授及多所高中哲學教師,研究領域為政治與文化哲學中身分認同及語言問題。博士後研究則是關於德希達猶太身分認同和彌賽亞政治神學問題。回國之後同時兼任屏東南州「水林藝術空間」策畫及策展人,並著手台灣美術史和藝術美學的相關研究。

譯者簡介

梁家瑜

英國艾賽克斯大學文學暨電影碩士,法國高等電影研究院助理導演文憑,譯者,專欄作家,熱愛音樂。

譯有:《法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎?──思考道德的哲學之路》、《法國高中生哲學讀本3:我能夠認識並主宰自己嗎?──建構自我的哲學之路》、《東村女巫》、《論特權》、《社會心理學》

費德雷‧帕雅克(Frédéric Pajak)

1955年生,瑞士、法國作家、畫家、出版商,擔任多本藝文諷刺雜誌總編。1987年出版第一本小說《懺悔的囚犯》,1999年~2004年陸續出版了《廣袤的孤寂》、《愛情悲歌》、《幽默與哀愁》,也出版一些詩集以及哲學相關的圖畫散文集,如《尼采與父親》以及作者的二十一幅素描。2012年至2018年陸續出版《不確定宣言系列》(Manifeste Incertain)七部(一至三部為中文版《班雅明與他的時代1-3》)。其中第三部《班雅明與他的時代 3:逃亡》獲得2014年梅迪西散文獎與2015瑞士文學獎。

導讀者簡介

蔡士瑋

法國里昂第三大學哲學博士,現任國立中山大學哲學研究所兼任助理教授及多所高中哲學教師,研究領域為政治與文化哲學中身分認同及語言問題。博士後研究則是關於德希達猶太身分認同和彌賽亞政治神學問題。回國之後同時兼任屏東南州「水林藝術空間」策畫及策展人,並著手台灣美術史和藝術美學的相關研究。

譯者簡介

梁家瑜

英國艾賽克斯大學文學暨電影碩士,法國高等電影研究院助理導演文憑,譯者,專欄作家,熱愛音樂。

譯有:《法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎?──思考道德的哲學之路》、《法國高中生哲學讀本3:我能夠認識並主宰自己嗎?──建構自我的哲學之路》、《東村女巫》、《論特權》、《社會心理學》

序

導讀(節錄)

存在的碎片與憂鬱的共同體──一個陪伴性的游移式導讀/蔡士瑋(法國里昂第三大學哲學博士、國立中山大學哲學研究所兼任助理教授)

就此書內容來看,這首先不只是關於班雅明,而是關於時代、關於存在,關於生命的憂鬱以及政治,甚至關於回返。在法文裡回返的動詞是revenir,它可以寫做動名詞revenant,這時就會有好幾個意思: 回返、一直不斷的回返,很久不見的人,或是飄盪者,也就是鬼魂。其中,時間是其中介。書中的時間不是線性的也不是循環的,而比較是交雜藝術創作與生命體驗以及交錯的經驗時間,時間跟隨敘述和編排,在現代化的班雅明與作者帕雅克的過去之間來回穿梭。

在表現方式上,帕雅克或許將他的人生與他人的故事重合。對班雅明來說,說故事的藝術是重要的,這也是為何帕雅克會以這種方式說自己和他人的故事。這些故事裡面都還有幾個他者:除了動物和城市以外,或許還有幾個概念和幾個文本和場景。這是敘事,然而並非沒有結構和邏輯,卻是感覺的或是美學的邏輯,甚至情感的邏輯。這便是班雅明在追問關於說故事的藝術的消逝或是所謂的無聊的消逝,世界越來越繁雜,以至於沒有真正的無聊,也不再追問生命真正的深沉意義。人們沒有真正的閒暇,沒有真正的娛樂,生命已經來到需要救贖的時刻了。那麼這是當代的我們真正的貧困,這個貧困不是出於經濟的原因,而是出於心靈和說故事的技藝的貧乏。說故事的技術像是手工業的編織,這個觀念來自柏拉圖,現在早已被工業科技所取代了。

那麼,敘述上,此書像是他者的自傳,也是他者的自我畫像,亦是自我對他者的畫像。帕雅克在其中與班雅明對話,也與班雅明的時代和班雅明的朋友們對話。他扮演和模仿班雅明,試著追蹤和透析班雅明,或許也替班雅明說話,然後慢慢地變成(devenir)班雅明,將班雅明肉身化(incarner)。帕雅克從他者來說自己,從他者說到班雅明,從「我」說到其他人。從遠到近,迂迴又進入,從遠處到近處,從近處再到遠處。此書裡面所談論的「我」,並不能簡單地確定是誰,這也是不確定的,雖然這個「我」是不確定的,但這個「我」卻是一種宣言的開頭,雖然這個宣言的「主體」是不確定的。而這也就或許是帕雅克要傳達的意思。

那麼,在此創作的邏輯與夢想的邏輯在某方面是一致的,而以「跟隨」(suivre)這個概念作為主軸。那麼,是帕雅克跟隨班雅明,還是帕雅克讓班雅明跟隨呢?無論如何,在此,班雅明就是(est)帕雅克,反之亦然。那麼,帕雅克是作者還是代言者,是班雅明的朋友還是代言者呢?甚至,班雅明還需要一位代言者嗎?在羅蘭巴特(Roland Barthes, 1915-1980)和傅柯(Michel Foucault, 1926-1984) 提出了所謂「作者已死」和「人之死」之後,我們還跟隨作者嗎?在尼采(1844-1900)提出了「上帝之死」作為當代哲學的開端之後,歐洲很快的經歷了第一次世界大戰(1914-1918),因此歐洲開始了重新追問人的存在的處境和其生存意義。第二次大戰(1937-1945)前後,法國結構主義者們反省了人作為結構性的存在其實不能、也不會真正的決定自己存在的意義。而本書的內容正處在這樣的時期的延伸與對照—從班雅明的時代到帕雅克以及我們的當代世界樣態。

班雅明如何談論作者之死呢?首先,班雅明將其稱為「敘述者」(Der Erzähler/Le narrateur,中文又翻做「說故事的人」)。在《敘述者》(《說故事的人》)11節中他提到:「死亡賦予敘述者所能講述的任何東西以神聖的特性。敘述者的權威來自於死亡。」這或許是班雅明理解的「作者已死」的意義。同時據說他給自己一個規定:「除了書信以外,絕對不用『我』這個字。」這一方面使作者之「我」不再出現,以避免其「死亡」威脅;二方面,作者(敘述者)自身就包含死亡,因為會死才使得作者(敘述者)的意義和權威得以出現,這同時也是人之所以存在的定義。當然,或許這也使得作者(或敘述者)獨立於世。他曾說:「小說家把自己孤立於別人。小說的誕生地是孤獨的個人。」所以,這個「孤獨是自己創造出來的。」莒哈絲(Duras 1914-1996)如是說。而且做為作家,莒哈絲也似乎承接了班雅明的想法,在《寫作》(Ecrire, 1993)的〈序〉中她說道:「寫作的人永遠應該與周圍的人隔離。這是一種孤獨。作者的孤獨。作品的孤獨。」

跟作者有關的概念之一,就是寫作。寫作是孤獨的。或者,孤獨是一種寫作,如此,寫作就是生命。通過莒哈絲,我們知道寫作還意味著拯救,即從意味著死亡、書籍和酒精的、無處不在地孤獨中拯救出來。龐德(Ezra Pound 1885-1972)說過:「作家的社會功能是保護活著的語言,讓它繼續作為精確的工具。」因此,除了解救於孤獨,作家的責任就是拯救語言,而這個語言的拯救在某方面來說其實也是拯救世界,反之亦然。在當代哲學經歷「語言學轉向」之後,世界由語言及其內在概念所建構,而從現象學和精神分析的發展上來看,拯救語言除了是拯救世界外,亦包含哲學家長久以來的根本工作──拯救現象,而其實拯救現象就是為了解救真正的生命,不論是精神性、觀念性或是物質性的生命。那麼,作家書寫為避免於不存在,作品使得作家存在,因此書寫拯救存在,書寫使其存在(zu-sein),因為存在是權利,寫作可以獲得存在。而且文字是保存,是記憶之所在,也是實在的供應者。書寫或寫作在此不是蘇格拉底-柏拉圖等傳統哲學意義下的補充。莒哈絲說:「我們身上負載的是未知,寫作是觸知。」書寫反而是起源,是使得我們存在的根源。

至此,或許我們開始可以理解本書的情感基調,就是一個存在的孤獨所引發的憂鬱表現。這也許是試圖對生命的追問,同時也是對自我的追尋,甚至是對一個逝去的延異的(différant)歷史的回憶與紀錄。除了人像之外,連書中的自然風景包括大海或是風吹過的樹葉等都是孤獨與憂鬱的。這個憂鬱的基調充斥在所有頁面以及文字裡,就像莒哈絲所說:「文字是夜間動物的叫聲,是所有人的叫聲……。」然而,是沉默又沉重的……。因此,我們看到帕雅克並非採用表現主義式的呈現,而比較是回到印象派的表達:心靈與情感的風景和視野交錯與混雜共生。而帶領這個存在憂鬱基調的是時間。

(略)

作者前言(節錄)

我是個孩子,大約十歲大。我夢到了一本書,字詞與圖像交錯。到各地的歷險、收集的回憶、文句、幽靈、被遺忘的英雄、樹木、狂暴的海。我積攢著句子和繪畫,在夜裡、在週四下午、但特別是在心絞痛與支氣管炎的日子,獨自待在公寓家裡,無拘無束的時候。我搭起了我很快便摧毀的鷹架。每天這本書都會死去一次。

十六歲了。我進了美術學院,感到百無聊賴。六個月後,我毅然決定放棄。把自己的畫全燒了:這些畫和我夢中的書毫無相似之處。

我成了個跨國臥鋪火車上的服務員。這本書又突然冒了出來,在某天晚上某一節車廂裡,和一位睡不著覺的旅客聊了好幾個小時之後。拂曉時分,在羅馬火車站旁的一間咖啡店裡,我想出書名了:《不確定宣言》。在那個年代,到處都是各種意識形態,左派的、法西斯的、以及各種在腦袋裡翻攪的信念。義大利許多恐怖攻擊被歸咎於無政府主義者。事實上,那是新法西斯主義者的小群體幹的,

背後操控的是秘密警察。誰出的錢?有人說是基督教民主黨高層,有人說是共濟會P2 會所(Loge P2),甚至有說是中情局的。一切都亂成一團。在工廠裡,工人全面自治已經成了日常秩序。所有政黨都憂心忡忡。該如何讓勞動階級閉嘴?恐怖主義證明了是敵擋烏托邦最有效的療法。

我已經在一份小報上發表過一篇名為《不確定宣言》的短篇故事,年輕時形式錯誤的模糊嘗試。那時我住在瑞士。我離開了瑞士。我在薩爾賽勒(Sarcelles),巴黎的郊區,獨自度過夏日。在西堤區(la cité)荒蕪的八月,在一座塔的地基旁邊的街區裡有間酒吧,是唯一的一間酒吧。來光顧的只有北非人。正是因為和他們有了一些交往,我才決定要盡快離開,前往阿爾及利亞,為了尋找《宣言》。但這是另一個故事了。此刻,書已成形,意思是成了令人厭煩的草稿的形:一個孤獨者的靈魂狀態,出於苦戀的抽象報復,對意識形態、對時代氛圍與對逝去時光的怒吼。

我在巴黎住了下來,在皮加勒路(rue Pigalle)號頂樓,一間兩房的小屋。依舊孤絕,沒有女人,沒有朋友。一年的孤獨與悲慘。沒錢,沒工作。我試著出版我的圖畫,但所有的報社編輯都一口回絕:「缺乏商業價值。」這種論點,我聽了許久,在巴黎,在歐洲,特別是在美國,我總有一天要去生活的地方。我最終淪為乞丐,好幾次。一切金錢關係都是反人類罪。

我畫圖用的是中國的墨,但也用不透明水彩來表現珍禽,有著人的身體,踩在滑雪板上,在小公寓裡騰空躍起。我寫短篇故事,有時是勉為其難的幾行字。這些我全都給毀了。《宣言》死不完。

年復一年地過去,我四十了。某家出版社讓我出版了第一本書。反應悽慘:「缺乏商業價值。」四年後又出了一本新書,接著下一本,奇蹟般地暢銷。每一本都在試圖找回《宣言》,但每一本都失敗了。因此我重拾《宣言》的寫作,內心隱隱知道它永遠不會完成。我在記事本的扉頁中收集了:報紙的片段、回憶、課堂筆記。接著累積圖畫。就像是檔案館中的圖像:複製老照片的破片、自然風景畫、各種幻想。它們各自有其生命,什麼也不說明,至多是某種雜亂的感受。它們進入畫室時命運仍未確定。至於字句,則像是閃爍的微光,黑紙上的破口。然而,它們四散行進,緊貼著突然浮現的圖畫,形成了隨處湧現的碎片,由有借無還的話語所構成。依西多‧杜卡斯(sidore Ducasse)曾經寫道:「抄襲是必要的。進步要求抄襲。抄襲緊擁著某個作者的字句,利用他的表達方式,抹去錯誤的理念,換上正確的理念。」絕妙的洞見。班雅明也說了:「我作品中的引文就像攔路的土匪,全副武裝,突然現身,剝去路人他所相信的一切。」正是在他人的眼中,我們看見最好的事物。為了更好地陳述痛苦與憐憫,我們複製又抄襲了多少基督與聖母?

兒時,在夢到這本書的夢中,我寄存著後來成為記憶的一切。我對此還很有感覺,在學校裡的長椅上,我清楚聽到了雅典街巷中奴隸的哀嘆,戰敗者走出戰場時的抽噎。但歷史在他方。歷史無法學習。歷史是整個社會必須體驗,不然就會被抹消的感受。戰後的世代為了重建世界,已經失去了歷史的連結。他們確實重建了世界,他們讓和平君臨大地,宛如一聲長歎,忘卻了惡劣的時光。現在,我們活在僅存的和平底下,而正是靠這僅存的和平,我們即席創作出一個社會,一個抹消了前一個社會的社會,一個沒有記憶的社會,就像那個指使我們如何和平的美國社會,或至少是其面具。當今的和平完全是相對的,因為它以遠方的區域性戰爭為食物,這些戰爭以絕望的影像作為形式,與我們拉開距離。

但有另一場戰爭在折磨著我們,一場未曾宣戰的戰爭:一場撲滅時間的時間戰爭,一場由沒有過去的空洞當下所帶來的戰爭,過去已被不可信的、絢爛的或幻想破滅的未來給粉碎了。現在失去了過去的存在(le présent a perdu la présence du passé),但過去並不因此而完全消失:它以回憶的狀態繼續存在,某種呆滯的、被剝奪了語言、實質與現實的回憶。現在讓時間成了空洞的時間,被懸置於無法找回的歷史當中,而這空洞充塞一切,開展於一切可能的空間當中。而這或許是因為,伴隨著空洞的,是某種東西的湧現,彷彿消逝的時間會騰出空間給其他的時間,某種前所未有的時間。今後,被冠上現代性之名的當下(le présent)再也不可能終結了。或者,毋寧說:只為了不要讓自己淪於遺忘當中,需要付出的代價只是插手對過去的重構。巨大的提醒,特別得感謝哲學家科斯塔斯‧帕派約安努(Kostas Papaïoannou):「正是以純然僅屬人類之經驗的名義,現代性肯定了當下對過去的優先性。人類的時間明確地脫離了物理或生理時間的支配。它再也不按照天體變革或是生命週期來描摹圓的形象。時間脫離了自然,從自然中得到解放,它什麼也不包含,除了對大體上全新之環境的指望:它重現於意識中的形象再也不是天體與四季的永恆秩序,而是人類化約為自身,化約為其孤獨與缺陷的形象。」

歷史總是讓我們驚訝,因為它總有後見之明(après coup)的理由。它完全可以變成對現帶性與科學開戰的劇場,就等輪到它的時候――科學,用威廉‧福克納的說法,這個「吻之危險的嘴唇」。

對於被抹去的歷史與時間戰爭的追憶,以一種錯位的方式來說,就是《宣言》的目的,這將從這第一卷展開。其他的將緊隨其後,隨著不確定前來。

存在的碎片與憂鬱的共同體──一個陪伴性的游移式導讀/蔡士瑋(法國里昂第三大學哲學博士、國立中山大學哲學研究所兼任助理教授)

就此書內容來看,這首先不只是關於班雅明,而是關於時代、關於存在,關於生命的憂鬱以及政治,甚至關於回返。在法文裡回返的動詞是revenir,它可以寫做動名詞revenant,這時就會有好幾個意思: 回返、一直不斷的回返,很久不見的人,或是飄盪者,也就是鬼魂。其中,時間是其中介。書中的時間不是線性的也不是循環的,而比較是交雜藝術創作與生命體驗以及交錯的經驗時間,時間跟隨敘述和編排,在現代化的班雅明與作者帕雅克的過去之間來回穿梭。

在表現方式上,帕雅克或許將他的人生與他人的故事重合。對班雅明來說,說故事的藝術是重要的,這也是為何帕雅克會以這種方式說自己和他人的故事。這些故事裡面都還有幾個他者:除了動物和城市以外,或許還有幾個概念和幾個文本和場景。這是敘事,然而並非沒有結構和邏輯,卻是感覺的或是美學的邏輯,甚至情感的邏輯。這便是班雅明在追問關於說故事的藝術的消逝或是所謂的無聊的消逝,世界越來越繁雜,以至於沒有真正的無聊,也不再追問生命真正的深沉意義。人們沒有真正的閒暇,沒有真正的娛樂,生命已經來到需要救贖的時刻了。那麼這是當代的我們真正的貧困,這個貧困不是出於經濟的原因,而是出於心靈和說故事的技藝的貧乏。說故事的技術像是手工業的編織,這個觀念來自柏拉圖,現在早已被工業科技所取代了。

那麼,敘述上,此書像是他者的自傳,也是他者的自我畫像,亦是自我對他者的畫像。帕雅克在其中與班雅明對話,也與班雅明的時代和班雅明的朋友們對話。他扮演和模仿班雅明,試著追蹤和透析班雅明,或許也替班雅明說話,然後慢慢地變成(devenir)班雅明,將班雅明肉身化(incarner)。帕雅克從他者來說自己,從他者說到班雅明,從「我」說到其他人。從遠到近,迂迴又進入,從遠處到近處,從近處再到遠處。此書裡面所談論的「我」,並不能簡單地確定是誰,這也是不確定的,雖然這個「我」是不確定的,但這個「我」卻是一種宣言的開頭,雖然這個宣言的「主體」是不確定的。而這也就或許是帕雅克要傳達的意思。

那麼,在此創作的邏輯與夢想的邏輯在某方面是一致的,而以「跟隨」(suivre)這個概念作為主軸。那麼,是帕雅克跟隨班雅明,還是帕雅克讓班雅明跟隨呢?無論如何,在此,班雅明就是(est)帕雅克,反之亦然。那麼,帕雅克是作者還是代言者,是班雅明的朋友還是代言者呢?甚至,班雅明還需要一位代言者嗎?在羅蘭巴特(Roland Barthes, 1915-1980)和傅柯(Michel Foucault, 1926-1984) 提出了所謂「作者已死」和「人之死」之後,我們還跟隨作者嗎?在尼采(1844-1900)提出了「上帝之死」作為當代哲學的開端之後,歐洲很快的經歷了第一次世界大戰(1914-1918),因此歐洲開始了重新追問人的存在的處境和其生存意義。第二次大戰(1937-1945)前後,法國結構主義者們反省了人作為結構性的存在其實不能、也不會真正的決定自己存在的意義。而本書的內容正處在這樣的時期的延伸與對照—從班雅明的時代到帕雅克以及我們的當代世界樣態。

班雅明如何談論作者之死呢?首先,班雅明將其稱為「敘述者」(Der Erzähler/Le narrateur,中文又翻做「說故事的人」)。在《敘述者》(《說故事的人》)11節中他提到:「死亡賦予敘述者所能講述的任何東西以神聖的特性。敘述者的權威來自於死亡。」這或許是班雅明理解的「作者已死」的意義。同時據說他給自己一個規定:「除了書信以外,絕對不用『我』這個字。」這一方面使作者之「我」不再出現,以避免其「死亡」威脅;二方面,作者(敘述者)自身就包含死亡,因為會死才使得作者(敘述者)的意義和權威得以出現,這同時也是人之所以存在的定義。當然,或許這也使得作者(或敘述者)獨立於世。他曾說:「小說家把自己孤立於別人。小說的誕生地是孤獨的個人。」所以,這個「孤獨是自己創造出來的。」莒哈絲(Duras 1914-1996)如是說。而且做為作家,莒哈絲也似乎承接了班雅明的想法,在《寫作》(Ecrire, 1993)的〈序〉中她說道:「寫作的人永遠應該與周圍的人隔離。這是一種孤獨。作者的孤獨。作品的孤獨。」

跟作者有關的概念之一,就是寫作。寫作是孤獨的。或者,孤獨是一種寫作,如此,寫作就是生命。通過莒哈絲,我們知道寫作還意味著拯救,即從意味著死亡、書籍和酒精的、無處不在地孤獨中拯救出來。龐德(Ezra Pound 1885-1972)說過:「作家的社會功能是保護活著的語言,讓它繼續作為精確的工具。」因此,除了解救於孤獨,作家的責任就是拯救語言,而這個語言的拯救在某方面來說其實也是拯救世界,反之亦然。在當代哲學經歷「語言學轉向」之後,世界由語言及其內在概念所建構,而從現象學和精神分析的發展上來看,拯救語言除了是拯救世界外,亦包含哲學家長久以來的根本工作──拯救現象,而其實拯救現象就是為了解救真正的生命,不論是精神性、觀念性或是物質性的生命。那麼,作家書寫為避免於不存在,作品使得作家存在,因此書寫拯救存在,書寫使其存在(zu-sein),因為存在是權利,寫作可以獲得存在。而且文字是保存,是記憶之所在,也是實在的供應者。書寫或寫作在此不是蘇格拉底-柏拉圖等傳統哲學意義下的補充。莒哈絲說:「我們身上負載的是未知,寫作是觸知。」書寫反而是起源,是使得我們存在的根源。

至此,或許我們開始可以理解本書的情感基調,就是一個存在的孤獨所引發的憂鬱表現。這也許是試圖對生命的追問,同時也是對自我的追尋,甚至是對一個逝去的延異的(différant)歷史的回憶與紀錄。除了人像之外,連書中的自然風景包括大海或是風吹過的樹葉等都是孤獨與憂鬱的。這個憂鬱的基調充斥在所有頁面以及文字裡,就像莒哈絲所說:「文字是夜間動物的叫聲,是所有人的叫聲……。」然而,是沉默又沉重的……。因此,我們看到帕雅克並非採用表現主義式的呈現,而比較是回到印象派的表達:心靈與情感的風景和視野交錯與混雜共生。而帶領這個存在憂鬱基調的是時間。

(略)

作者前言(節錄)

我是個孩子,大約十歲大。我夢到了一本書,字詞與圖像交錯。到各地的歷險、收集的回憶、文句、幽靈、被遺忘的英雄、樹木、狂暴的海。我積攢著句子和繪畫,在夜裡、在週四下午、但特別是在心絞痛與支氣管炎的日子,獨自待在公寓家裡,無拘無束的時候。我搭起了我很快便摧毀的鷹架。每天這本書都會死去一次。

十六歲了。我進了美術學院,感到百無聊賴。六個月後,我毅然決定放棄。把自己的畫全燒了:這些畫和我夢中的書毫無相似之處。

我成了個跨國臥鋪火車上的服務員。這本書又突然冒了出來,在某天晚上某一節車廂裡,和一位睡不著覺的旅客聊了好幾個小時之後。拂曉時分,在羅馬火車站旁的一間咖啡店裡,我想出書名了:《不確定宣言》。在那個年代,到處都是各種意識形態,左派的、法西斯的、以及各種在腦袋裡翻攪的信念。義大利許多恐怖攻擊被歸咎於無政府主義者。事實上,那是新法西斯主義者的小群體幹的,

背後操控的是秘密警察。誰出的錢?有人說是基督教民主黨高層,有人說是共濟會P2 會所(Loge P2),甚至有說是中情局的。一切都亂成一團。在工廠裡,工人全面自治已經成了日常秩序。所有政黨都憂心忡忡。該如何讓勞動階級閉嘴?恐怖主義證明了是敵擋烏托邦最有效的療法。

我已經在一份小報上發表過一篇名為《不確定宣言》的短篇故事,年輕時形式錯誤的模糊嘗試。那時我住在瑞士。我離開了瑞士。我在薩爾賽勒(Sarcelles),巴黎的郊區,獨自度過夏日。在西堤區(la cité)荒蕪的八月,在一座塔的地基旁邊的街區裡有間酒吧,是唯一的一間酒吧。來光顧的只有北非人。正是因為和他們有了一些交往,我才決定要盡快離開,前往阿爾及利亞,為了尋找《宣言》。但這是另一個故事了。此刻,書已成形,意思是成了令人厭煩的草稿的形:一個孤獨者的靈魂狀態,出於苦戀的抽象報復,對意識形態、對時代氛圍與對逝去時光的怒吼。

我在巴黎住了下來,在皮加勒路(rue Pigalle)號頂樓,一間兩房的小屋。依舊孤絕,沒有女人,沒有朋友。一年的孤獨與悲慘。沒錢,沒工作。我試著出版我的圖畫,但所有的報社編輯都一口回絕:「缺乏商業價值。」這種論點,我聽了許久,在巴黎,在歐洲,特別是在美國,我總有一天要去生活的地方。我最終淪為乞丐,好幾次。一切金錢關係都是反人類罪。

我畫圖用的是中國的墨,但也用不透明水彩來表現珍禽,有著人的身體,踩在滑雪板上,在小公寓裡騰空躍起。我寫短篇故事,有時是勉為其難的幾行字。這些我全都給毀了。《宣言》死不完。

年復一年地過去,我四十了。某家出版社讓我出版了第一本書。反應悽慘:「缺乏商業價值。」四年後又出了一本新書,接著下一本,奇蹟般地暢銷。每一本都在試圖找回《宣言》,但每一本都失敗了。因此我重拾《宣言》的寫作,內心隱隱知道它永遠不會完成。我在記事本的扉頁中收集了:報紙的片段、回憶、課堂筆記。接著累積圖畫。就像是檔案館中的圖像:複製老照片的破片、自然風景畫、各種幻想。它們各自有其生命,什麼也不說明,至多是某種雜亂的感受。它們進入畫室時命運仍未確定。至於字句,則像是閃爍的微光,黑紙上的破口。然而,它們四散行進,緊貼著突然浮現的圖畫,形成了隨處湧現的碎片,由有借無還的話語所構成。依西多‧杜卡斯(sidore Ducasse)曾經寫道:「抄襲是必要的。進步要求抄襲。抄襲緊擁著某個作者的字句,利用他的表達方式,抹去錯誤的理念,換上正確的理念。」絕妙的洞見。班雅明也說了:「我作品中的引文就像攔路的土匪,全副武裝,突然現身,剝去路人他所相信的一切。」正是在他人的眼中,我們看見最好的事物。為了更好地陳述痛苦與憐憫,我們複製又抄襲了多少基督與聖母?

兒時,在夢到這本書的夢中,我寄存著後來成為記憶的一切。我對此還很有感覺,在學校裡的長椅上,我清楚聽到了雅典街巷中奴隸的哀嘆,戰敗者走出戰場時的抽噎。但歷史在他方。歷史無法學習。歷史是整個社會必須體驗,不然就會被抹消的感受。戰後的世代為了重建世界,已經失去了歷史的連結。他們確實重建了世界,他們讓和平君臨大地,宛如一聲長歎,忘卻了惡劣的時光。現在,我們活在僅存的和平底下,而正是靠這僅存的和平,我們即席創作出一個社會,一個抹消了前一個社會的社會,一個沒有記憶的社會,就像那個指使我們如何和平的美國社會,或至少是其面具。當今的和平完全是相對的,因為它以遠方的區域性戰爭為食物,這些戰爭以絕望的影像作為形式,與我們拉開距離。

但有另一場戰爭在折磨著我們,一場未曾宣戰的戰爭:一場撲滅時間的時間戰爭,一場由沒有過去的空洞當下所帶來的戰爭,過去已被不可信的、絢爛的或幻想破滅的未來給粉碎了。現在失去了過去的存在(le présent a perdu la présence du passé),但過去並不因此而完全消失:它以回憶的狀態繼續存在,某種呆滯的、被剝奪了語言、實質與現實的回憶。現在讓時間成了空洞的時間,被懸置於無法找回的歷史當中,而這空洞充塞一切,開展於一切可能的空間當中。而這或許是因為,伴隨著空洞的,是某種東西的湧現,彷彿消逝的時間會騰出空間給其他的時間,某種前所未有的時間。今後,被冠上現代性之名的當下(le présent)再也不可能終結了。或者,毋寧說:只為了不要讓自己淪於遺忘當中,需要付出的代價只是插手對過去的重構。巨大的提醒,特別得感謝哲學家科斯塔斯‧帕派約安努(Kostas Papaïoannou):「正是以純然僅屬人類之經驗的名義,現代性肯定了當下對過去的優先性。人類的時間明確地脫離了物理或生理時間的支配。它再也不按照天體變革或是生命週期來描摹圓的形象。時間脫離了自然,從自然中得到解放,它什麼也不包含,除了對大體上全新之環境的指望:它重現於意識中的形象再也不是天體與四季的永恆秩序,而是人類化約為自身,化約為其孤獨與缺陷的形象。」

歷史總是讓我們驚訝,因為它總有後見之明(après coup)的理由。它完全可以變成對現帶性與科學開戰的劇場,就等輪到它的時候――科學,用威廉‧福克納的說法,這個「吻之危險的嘴唇」。

對於被抹去的歷史與時間戰爭的追憶,以一種錯位的方式來說,就是《宣言》的目的,這將從這第一卷展開。其他的將緊隨其後,隨著不確定前來。

|