家常、感情、文學、電影、時政

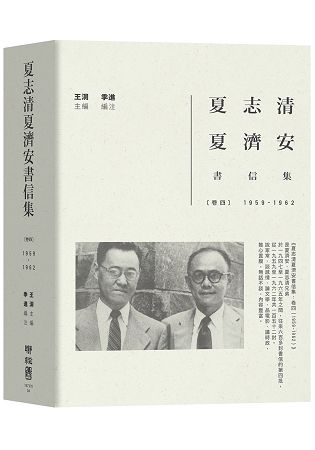

中國現代文學批評界的兩大巨擘──夏濟安、夏志清夏氏兄弟

18年的魚雁往返,是一代知識分子珍貴的時代縮影

現代中國學術史料的重大事件

白先勇(著名作家、加州大學聖芭芭拉分校榮休教授:文學導師夏濟安夏志清,二人的書信集比美蘇軾蘇轍的詩歌往來:「與君世世為兄弟,更結來生未了因」,手足情深,真摯動人。《夏志清夏濟安書信集》不僅表露二人的兄弟感情,亦記載了當時的文藝思潮,二人的文學評語,啟人深思,彌足珍貴。

李歐梵(哈佛大學榮休教授、香港中文大學特聘教授):夏氏兄弟的生活、學術、感情,都在書中完整呈現,五六十年代美國漢學界的各路人馬,也紛紛登場。我做研究生時對他們「高山仰止」,如今讀來,不勝感慨。夏氏兄弟的心路歷程和學術奮鬥的甘苦,我感同身受。夏濟安先生的人文涵養和學術興趣,甚至他對於英文文體的執著,正是我追求的目標。夏濟安先生一輩子雄才大略未能施展,信中的很多真知灼見,值得我們認真對待,加以發揚。

王德威(美國哈佛大學東亞語言與文明系暨比較文學系Edward C. Henderson講座教授):夏氏兄弟志同道合,也是難得的平生知己。他們的六百六十三封通信起自一九四七年秋夏志清赴美留學,終於夏濟安一九六五年二月二十三日腦溢血過世,橫跨十八年,從未間斷。不論就內容或數量而言,這批信件的出版都是現代中國學術史料的重要事件。在歷史惘惘的威脅下,夏氏兄弟以書信記錄生命的吉光片羽,兼論文藝,饒有魏晉風雅,尤見手足真情。

《夏志清夏濟安書信集:卷四(1959-1962)》始自信件編號391,夏志清1959年7月18日於紐約州波茨坦發出的信至信件編號542,夏濟安1962年4月20日於加州柏克萊發出的信,共152封。夏濟安自1949年4月離開上海,經廣州,香港,1950年10月抵臺,直到1959年3月,一直在臺大外文系教書;期間曾於1955年2月訪美在印第安納大學進修一學期。 返臺後仍執教於臺大,創辦了《文學雜誌》,聲名鵲起,儼然文壇領袖,因懼捲入政治,萌生永離臺灣之念。經錢思亮推薦,1959年3月以英文系「交換教授」之名義來到西雅圖華盛頓大學,為期半年。本卷收錄的夏濟安信裡充滿了為延長拘留的焦慮與對臺大及錢思亮校長的歉疚。

夏濟安分身「有術」,平常在加大工作,暑期去華大研究。夏志清趁夏濟安在著名大學研究,盡找哥哥替他查資料。若沒有夏濟安的幫忙,《中國現代小說史》恐難面世。夏志清1952年得到洛克菲勒基金的資助開始撰寫《小說史》,到1955年,初稿大致完成。離開耶魯以後,忙於求職教書,加以結婚養育子女,無暇動筆。在這152封信裡,談的都是《小說史》裡的人物、社團與作品的出處,例如胡風,《創造社》與《倪煥之》等。對於研究現代文學,這些信的內容是最直接也最重要的第一手參考資料。

延伸閱讀

王洞/主編;季進/編注,《夏志清夏濟安書信集:卷一(1947-1950)》

王洞/主編;季進/編注,《夏志清夏濟安書信集:卷二(1950-1955)》

王洞/主編;季進/編注,《夏志清夏濟安書信集:卷三(1955-1959)》

王國瓔,《中國文學史新講(上)、(下)》修訂版

陳芳明,《臺灣新文學史》

陶晉生編,《陶希聖日記:1947-1956(上)、(下)》

作者簡介:

王洞/主編

夏志清夫人,臺灣大學經濟系畢業,加州大學柏克萊分校教育碩士,耶魯大學語言學碩士。曾任哥倫比亞大學初級研究員、康州大學講師。婚後相夫教女,年逾半百,改學電腦,獲哥倫比亞大學電腦學士,任職美林證券公司。現退休,定居紐約。

季進/編注

江蘇如皋人,文學博士,蘇州大學文學院教授,主要研究方向:現代中外文學關係研究、海外漢學(中國文學)研究、錢鍾書研究。主要著作有《錢鍾書與現代西學》、《陳銓:異邦的借鏡》、《閱讀的鏡像》、《另一種聲音》、《彼此的視界》等,主編有「海外中國現代文學研究譯叢」、「西方現代批評經典譯叢」、「蘇州大學海外漢學研究叢書」等。

章節試閱

夏志清致夏濟安(1959年7月18日)

濟安哥:

十四、十五日兩封信都已收到了。(支票錢已領還否?)謝謝你抽了空替我找reference,其實此事用不到這樣急,稍遲辦也可。《火葬》的quote及日本名字找出了(不要忘記「劉二狗」那一段),很好。哥倫比亞的《現代中國文學作家》想不到在美國是孤本,這本書現在已misplaced了,找不到了。《張天翼文集》既在Berkeley,你可託陳世驤一查,短篇小說幾分鐘即可看完,page reference一查即得。你覺得不好意思,請他把書借出,郵寄給你,比interlibrary loan方便得多。《生活在英雄》etc,我可託此地圖書館轉借。(《張天翼文集》這本書我自己是有的,搬場時遺失了。)美國人研究學問,非常methodical,寫本書,總要運用十幾盒卡片,有條不紊,references不會弄算[錯]。我寫那本書用的都是筆記簿,以看書先後為序地抄下去,有時quote東西,忘記附誌page number,所以弄得雜亂無章。有時找一個reference,要把全套筆記簿及零散字張全部翻過,浪費時間不少。以後弄學問,恐怕也祇好弄卡片,雖然這種科學辦法,我並不喜歡。宋奇的文章你請史誠之代找,很好,請代致謝意。

請你再辦兩件小事:《吶喊》中一篇小說〈兔(Rabbits?)與貓(Cat?)〉,title譯英文時,不知應用plural or singular number,請一查。《吶喊》中小說〈故鄉〉主角叫閏土,「閏」字我們讀「雲」差不多的音,但字典上注音是「潤」音,Mathews’ Dictionary : Jun; also pron. Yüin,不知北京人「閏」字怎樣讀法。(請參考C. C. Wang,Ah Q. & Others,“My Native Heath”即可,或其他魯迅小說譯本。)

今天收到Joseph Chu 寄來的《綜合英華/華英大辭典》,不禁大喜。這本書,對我大有用處,你託人寄來,非常感謝。和Joseph Chu通信時,也代我謝他。這本書中文釋義very lively,似較舊的《綜合大字典》更好。匯集的phrases,idioms也極豐富,中國人讀英文,一向注重idioms,但應該注意的是idioms隨時代變,有的是日常用的,有的已不常用的。中國學生用苦工自修,把新舊,英美的成語都記住了運用,寫出文章來必定不倫不類。這本字典搜集了不少slang,中國人學了寫文章,也是有害的。〈編輯大意〉上cite了幾個例子,如稱Chicago為Hogopolis,Pigopolis,Porkopolis,這種稱呼,可能曾流行過一時,但現在是沒有人用了(何況Chicago已非美國的大屠場了),放在字典內,有害無益。隨便翻到一頁,nowaday,nowadays兩次都有entry,但nowaday此字祇好算illiterate,普通人是不用的。這本辭典對臺灣中大學生可能有害,對我大有益處,可把我的中文字彙大為增大。

《臺灣文壇》不必急,隨時寫好寄上即可。又,凌叔華 曾在《文學雜誌》寫過一篇文章(非常幼稚),她和陳源是否長住臺北or London?陳源是否仍在UNESCO做事?你有所知,請告訴我。前幾天,Joyce第一次看電影Sleeping Beauty ,她一點也不怕,大為Dragon,Witch等所amused,與玉瑛妹看《白雪公主》情形大不相同。不多寫了,即頌

近安

弟 志清 上

七月十八日

夏濟安致夏志清(1959年7月27日)

志清弟:

這一期的《文學雜誌》想已收到,其中有小說一篇〈衣錦榮歸〉,一半是我寫的,不妨翻出來,也許可以博你一粲。小說原稿是臺北寄來,我本來答應改而沒工夫改的,這次從加州回來,臺北已經催了好幾次,我把它草草改寫。第一節是用原來的底子,加以改寫;第二節大部份是那學生的(原來的小說還是第一人稱呢),照原樣發展下去,故事就不通了。我又把它改成satire,把女孩子們挖苦一頓。

題目〈衣錦榮歸〉也是我起的,最後有一句「我要去換衣服了」,暗射「換愛人」。我本來還想於那女的男的每次出場都描寫他們的衣服(這是中國舊小說與禮拜六派小說的標準寫法),但是這方面的vocabulary太缺乏,平日又疏於注意,寫起來太吃力,所以並沒有力求完美。「衣服」這個symbol其實還可好好develop。

最近看了《歇浦潮》,認為「美不勝收」;又看包天笑 的《上海春秋》,更是佩服得五體投地。可惜包著祇看到六十回,以後的不知哪裡借得到。很想寫篇文章,討論那些上海小說。英國人對於倫敦的嚮往與咒罵,以及法國人對於巴黎,兩國小說中必定常常出現,我一時搜索不起來,應該好好地看Dickens與Balzac。Turnell的The Novel in France已買來,其中所論Balzac似有幫助。最有趣的是關於language方面的討論,禮拜六派小說多用短句子,倒是合乎法國classical school小說家的寫法;後來的「新小說家」喜歡多用adjectives,句子拉長,字多堆砌,而句鮮整齊,這倒像Balzac以後的浪漫作風。這一點你的書裡似亦可採入。In general,你的書我相信一定同Turnell的書一樣精彩。

現在在看《海上花》,這本書是魯迅都讚美的。我看來很吃力,因為看蘇州話到底不習慣。那時(清末)的蘇州話和我們所說的又不大一樣,我很想做筆記來研究一番。書裡的話太輭,「哉,唲,啘」用得太多,好像白話句子多用「的了嗎呢」收尾一樣的討厭,而且書中各色人等全說蘇白,背景又是上海,這樣也很不realistic的。(應該兼收寧波、上海、浦東、江北、山東……等地的方言才可,如陳得學和六阿姨的話就很不相同。)

老舍的《火葬》已借來草草看過,的確沒有什麼好;蓮小姐從軍以後該有最精彩的文章,這本十萬多字的小說祇好算是個Part I。老舍玩弄rhetoric得過火,好像看見一個overacting的演員在臺上做戲似的,有時候覺得討厭。禮拜六派倒是十分注意simplicity和clarity的。那時候的小說,我已好久沒有看;照我想來,玩弄rhetoric,老舍該不是the worst case,別人一定更為肉麻。新小說所以能把禮拜六派取而代之,大約是青年讀者喜歡看到中文句子翻來覆去橫說豎說地求變化,他們祇有在幼稚的rhetoric中才得到文字美的刺激,這是白話文學發展中必然的過程。禮拜六派和舊小說一樣,很少描寫的,一個人出場,祇寫年齡、相貌與服裝,有時加一點口音,總共五十字足矣。此人的性格,祇在故事的發展與對白中表現(別人偶爾也加一兩句評語),比較subtle與dramatic。不像老舍那樣,又是鐵啦,又是石啦,亂比喻一陣,結果我們讀者祇見他在賣弄文字(也不是頂好的文字),並不得到什麼比舊小說更深刻的印象。劉二狗的描寫在p.77(這頁是chapter 12的開始,起自「夢蓮獨自在屋裡」……到「因為他老穿洋服」止),我覺得也是用勁太大,句子站不大穩似的。(禮拜六派還有受style的限制,不能像Dickens那樣的着力描寫一條街道,一個衖堂的人,他們擅長的是一個小範圍:客堂、臥室、茶館、戲園的包廂,還有妓院。)

禮拜六派小說之所以失勢,還有一個原因,即他們的作者對於新興的青年,大不了解。他們祇會寫舊式的才子,或莫名其妙的瞎鬧的新青年的表面。他們不懂得青年人的夢想、追求等等。他們雖然能極老練地描寫社會眾生相,但是青年人(還有一幫不成熟的中年老年知識分子)所注意的祇有兩件事(大約可與Shelley相比),一是他們自己的熱情,二是理想。小說寫這兩樣東西的,他們看了就有勁,至於社會眾生相,他們本來沒有興趣,小說家再把他們寫得活龍活現,他們也不覺其好。這我認為是中國近代文學史中一件大事,不知你以為如何?如禮拜六派喜歡描寫小市民的括精貪財等,但是那時的青年人根本瞧不起這種俗氣人,與這種俗氣的貪財之念,他們因此也不能了解貪財之念在他們周圍的人中是多大的力量。

你這幾年「新小說」看得很多,我很想知道,「新小說」中的上海和禮拜六派小說中的上海的寫法與看法的不同。我祇記得茅盾的一部《子夜》,那時我在高中讀書,父親在交通銀行做事,公餘也做做公債生意,大約有時候賺,有時候蝕。我對於「多頭」「空頭」何所指,尚一無所知,那天去請教父親了,父親恐怕恰巧心裡不痛快,說道:「你祇管讀書好了,這種事情用不着管!」我記得還有讀者寫信給《中學生》雜誌的編者,此人大約也剛看過《子夜》,去問「何謂多頭空頭?」編者給了他幾十字的答覆。我真不知道那時的青年讀者,連多頭空頭都不懂,如何看得下《子夜》的。還有夏衍 的《上海屋簷下》有兩個versions,一個是國語的,一個是上海話的,我都沒有看過。

像《子夜》裡的故事,如叫禮拜六派作家來寫,大約兩三個chapters即夠,他們還要寫很多別的人別的事情。茅盾總算了解中國經濟情形,比他們清楚;而且小說中有中心人物,興趣集中在一個人的事業、野心、成功與失敗。茅盾的小說是要證明一件東西,大約是「民族資本家的不能成事」,禮拜六派比較是浮光掠影,祇是把這些事情有趣地記下來,作為茶餘酒後的談助,作者如有什麼要證明的,大約祇是「你看,公債市場阿要兇險;投機生意做不得唲」。至於人物談吐的生動,句子的漂亮等,究竟茅盾與禮拜六派作家(the better ones)孰勝,我因久未看茅盾,也說不出來了。或者可以說茅盾有tragic view,他們祇有comic view。

最近電影太多,來不及看。Compulsion 大約頭輪二輪都演過,我預備等三輪四輪了。Anatomy of a Murder 頭輪在演(同時的頭輪:The Nun’s Story ,Kirk Douglas的西部片Last Train from Gun Hill ,Capra導演的A Hole in the Head ,Jerry Lewis的Don’t Give Up the Ship ,還有法國片等,很多Time上還沒有見到影評),我暫時都不想看。星期五晚上去看了Double Feature MGM鉅片,Cat on the[a] Hot Tin Roof ,瞎吵瞎鬧一陣,不知所云,你對於T. Williams的反感,是有道理的(以前在臺北看過一部中文叫做《姑姑新娘》的,故事也嫌flimsy,dramatic的成份很不夠)。另一張Some Came Running ,倒是很好。奇怪的是兩片主題都是哥哥做生意(Jack Carson 是律師,也是算盤精明之人),弟弟喝酒,「瞎橫」。Some可能是James Jones的自傳性小說。Shirley MacLaine大約是目前女星中最最聰明的一個。女明星中「聰明面孔笨肚腸」的居多,連Grace Kelly也是「女人」的成份多,「聰明」的成份少。E. Taylor一定是harebrained的。A. Hepburn大約祇能表現precocity(D. Varsi亦然),不能表現intelligence。你以前信中老提到S. MacLaine,我無法置評,因為我祇看過她四部戲,一、Trouble with Harry ——後「不大明瞭」,故事是能fellow,不明瞭者,為什麼要拍這部片子;二、Artists & Models——我不相信S.M.曾stole Jerry Lewis’ show,我祇覺得Dorothy Malone醜陋,S. M.的角色也不大明瞭;三、The Sheepman ;四、80 Days——其中S.M.都是配角,似乎人人都會演的。在Oscar Night T.V. Show中,S.M.給我的印象極好,她是同Peter Ustinov 來頒Special Effects的獎。別人頒獎,一聲不響,祇是朗誦名單與得獎者就完了,可是她同P.U.來個「雙簧」,說明何為special effects,如空襲,飛機呼呼地轉,炸彈磞磞地響,S.M.與P.U.互相倚偎,作恐懼狀。這些表演得很乾淨俐落,有style。P.U.可能也是個怪傑,他在Atlantic連續發表的小說,我看了幾篇,覺得英文很漂亮,故事也還可以。The Matchmaker和最近大衛尼文的那一部(Ask Any Girl——Seattle已演過)我都沒有看,但是總括起來,包括前四部,我覺得S.M.是很會做戲。Some中的那個角色,是很不容易演的,別人恐怕無人能演,MGM的casting director能想到她,真是不容易。但是她太聰明了,我有點怕她。我私下所喜歡的女人還是比較含蓄,比較dumb的。

James Jones的小說論文章,大約是不講究style的。看那電影的故事,最後連Dean Martin都不贊成F.S.和S.M.結合,倒很使我佩服。照中國「新小說」作風(甚至Dickens),窮人(以及Bohemians),自有他們的樂趣,D.M.應該極力贊成他們的結合,或者從中出力,他們可以在一起過他們的「樂天生活」。但是James Jones居然不相信有這一套,承認世俗snobbery的力量,這點看法很高明。S.M.所表演的「十三點」,的確叫人受不了;可是同時又有其可愛之處,這就是難演之處了。

英文系有一位年輕教員名Bluestone ,那天在一處Cocktail Party中見到,他寫了一本書叫Novels Into Films(John Hopkins U. Press出版),討論六大鉅片:The Informer ,Ox-Bow Incident ,Grapes of Wrath ,Pride & Prejudice ,Wuthering Heights,Madame Bovary,另附一章總論小說與電影。他自己的copy已借走,我已問他預定借來看。六大鉅片我都看過,他大為吃驚,他說他所遇見的美國人中還沒有全看過的呢。Ox-Bow Incident(中國譯名如何?如記得亦請告訴)我祇記得有關lynching,大約是在北平看的,詳細已不記得,別的我記得都還清楚。他根本不知道有一張以Bronte一家為背景的電影(Ida Lupino as Emily,片名我祇記得是一個字,也在北平看的,忘了)。這方面的學問想不到也有用處。我想去order了一本來送你(再想order一本送給宋奇),你可以寫篇書評,給高級review發表。我在這方面的學問大約不比他差,你大約是遠勝過他的,以優勢的立場寫書評,最為容易。在北平看的西部片,印象最深的是My Dear Clementine,Yellow Sky 次之。你推崇的The Gunfighter(Peck?)我不知看過沒有,一點印象都沒有了。以前看見日本某影評家選舉的十大西部片中有它,美國影評家似乎也常提到它。

《文藝報》和《人民文學》還沒有去查,甚是抱歉。張天翼的小說已向Berkeley去借,本來可託陳世驤去鈔來,但是我已正式託他找事情,他還沒有回信,我不好意思再去麻煩別的事情。好在Berkeley和Seattle很近,不消幾天書一定會借到的。魯迅的《貓與兔》在王濟[際]真的集子中未見,他在序文中另外介紹幾篇英譯的魯迅,這篇也未見。譯名隨你定我看未嘗不可,既然沒有標準譯名。「閏」字照Matthews的譯法我想是對的;紹興話可能同蘇州話的發音相仿,但是我們照國語標準譯法,想沒有錯。如見到張琨時,當問他。

我已寫信給Indiana的Graduate School,請他寄一張DSP67來,憑它可以申請延長Visa。暫時先決定去Indiana也好,至少一年之內,穩拿M.A.。好處還不止此,為得M.A.,我得埋頭寫一本novel,這樣逼着寫本東西出來,可算是一收穫。我英文寫作在臺灣幾年差不多已擱下了,現在rusty得可怕,從那篇Appendix中可以看得出來的。Thermo-fax機器翻印的底稿,這幾天我還沒有勇氣拿出來看。再過幾天拿起來看,一定要大為不滿。你教了學生作文多年,想不到對你的英文很有幫助。我在臺大這幾年祇教「文學史」之類的課,沒有教作文、翻譯,上課祇是信口開河,於英文工夫反而忽略了。我想我的底子還不差,如把Victorian Masters再好好地念念,再遵囑讀Conrad,寫novel也許還辦得到。事情不逼不可,否則愈來愈懶散了。現在在等Indiana的來信,所以東行之期未定。如visa不能延長,我尚可再辦去歐洲各國的visa,遊歷一番回臺灣也無不可。胡世楨也很惋惜,問我為什麼不在U.W.開課。我說:「這次來美『利』不錯,如再開課,『名』當更好;人生『名』『利』雙收的事可不容易,我豈可不知足呢?有了『利』也夠了。」有一個遠東系的學生對我說「這裡教中文的先生,對於西方文學沒有研究,甚感遺憾云」。Don Taylor(他們,英文系的朋友都很關心我的計劃)問我想不想教英文,我說,「我教中文大約可比這裡一般人教得好」,他說:「我看你的英國文學的智識,也超過有些英文系的教員呢。」足見我在這裡給人的印象還不壞。別的再談 專頌

近安

Carol,Joyce前都問好

濟安 啟

七月廿七日

[又及]American Express的支票,本來在San Francisco就可以拿,我回到Seattle,就去補回來了。那本《英華字典》(編者是假的)是共產黨出的,香港出版,臺灣翻版(中間略有改動)。臺灣連Encyclopedia Britannica都有翻版,大約二十幾元美金一部。

夏志清致夏濟安(1959年7月18日)

濟安哥:

十四、十五日兩封信都已收到了。(支票錢已領還否?)謝謝你抽了空替我找reference,其實此事用不到這樣急,稍遲辦也可。《火葬》的quote及日本名字找出了(不要忘記「劉二狗」那一段),很好。哥倫比亞的《現代中國文學作家》想不到在美國是孤本,這本書現在已misplaced了,找不到了。《張天翼文集》既在Berkeley,你可託陳世驤一查,短篇小說幾分鐘即可看完,page reference一查即得。你覺得不好意思,請他把書借出,郵寄給你,比interlibrary loan方便得多。《生活在英雄》etc,我可託此地...

作者序

按語(節錄)

濟安的專業是英國文學,理應在華大教英國文學。由於系主任的「偏見」,不信任中國人教英文,沒有給濟安開課。濟安樂得清閒,除了在英文系聽課,和性情相投的教授們交際外,常到該校東方系走動,不久與東方系的教授們建立了良好的人事關係。華大《遠東與蘇聯研究所》所長喬治.泰勒以「研究員」的名義替濟安延長了簽證(visa),該研究所以反共著稱。濟安為回報泰勒,竟不計酬勞認真地研究起「中共問題」來,寫出了關於瞿秋白、魯迅、蔣光慈等人的文章。濟安大去後,志清集結了這些文章及濟安其他的文章,於1968年由華大出版了《黑暗的閘門》。

濟安的學養與為人,不僅得到華大教授們的賞識,更得到加大陳世驤教授的青睞。陳教授聘請濟安去柏克萊加大研究並教書,濟安成了華大、加大兩校爭取的大紅人。濟安分身「有術」,平常在加大工作,暑期去華大研究。柏克萊、西雅圖來回跑,累了濟安,卻樂了志清。志清趁濟安在著名大學研究,盡找哥哥替他查資料。若沒有濟安的幫忙,不知《中國現代小說史》是否能面世?志清1952年得到洛克菲勒基金的資助開始撰寫《小說史》,到1955年,初稿大致完成。離開耶魯以後,忙於求職教書,加以結婚養育子女,無暇動筆。志清在密西根大學只教過一年中國文化,以後都是在小大學教英文,學校沒有像樣的圖書館,遑論中國書?濟安來到加大,柏克萊離帕羅奧圖(Palo Alto)不遠,開車可當天來回,濟安若在加大圖書館找不到託查的資料,就去斯坦福大學的胡佛圖書館查書。在這152封信裡,談的都是《小說史》裡的人物、社團與作品的出處,例如胡風、《創造社》與《倪煥之》等。研究現代文學的讀者對這些信的內容可能特別有興趣。

我1961年來到柏克萊加大讀書,對濟安信裡提到的人物相當熟悉。要談當時所見所聞,只得不避「自曝」之嫌,先說我怎樣來到加大。我是1960年來美,由我中學校長王亞權推薦,到加州薩克拉門托州立大學攻讀教育,得到加州初等教育司海夫南(Helen Heffernan, 1896-1987)司長資助,為期一年。我住在海司長家,她供我上學並給$50零用錢,待我如遠客,不做任何家事,常帶我去加州及鄰近各州名勝區觀光。翌年我轉學去柏克萊,僅得學費獎學金,必須打工,維持生活。海女士未婚,與其同事南斯夫人(Mrs. Afton Nance, 1901-1981)同住。南斯第二次大戰前去過上海,她與體育健將郝更生夫人高梓女士是米爾斯學院(Mills College)同學,聽說過趙元任,建議我寫信請趙教授幫忙。在得到趙教授回信前,我也寫了一封信給孔榮傑(Jerome A. Cohen)教授,申請去他家做House Girl。(60年代,許多美國中產階級家庭,請一外國女生免費住在家裡,做一點輕微的家事,這種職業,稱House Girl。)我先接到孔教授的回信,就接受了他家的工作。後來才接到趙元任教授的信,說他的秘書要去法國一年,我可以代他的秘書。「秘書」勝過「幫傭」,我就「反悔」不去孔教授家了。孔教授沒有生氣,一直待我很好。

1961年春假我到斯坦福大學訪友,並找暑期工作,趁機拜訪東亞系陳受榮系主任,他沒工作給我,叫我找舊金山學院的許芥昱。我到舊金山即刻在電話亭裡給許教授打電話,他聽我的口音就雇了我,原來他正籌辦「暑期中國與俄國語言文化班」。7月初我辭別薩克拉門托到舊金山學院去教中文,也與俄語組同事一起上課學習「轉換文法」(Transformational Grammar)。中文組除了許先生外,還有一位曾憲斌先生,加上我只有三位老師。學生都是中學教員,有十幾個,來自全美各地,我與學生都住在學校宿舍裡。許先生專教文化,曾先生教語言與文化,我等於助教,訓練學生會話。曾先生是青年黨魁曾琦的公子,平常在耶魯東方語言所教書,住在許先生家。許先生家在帕羅奧圖,每天開車來舊金山上課,教材就在車上編。每個週末要帶學生課外活動,去約塞米蒂(Yosemite)看風景,到舊金山歌劇院賞《窈窕淑女》(Pygmalion),辦得有聲有色。因為成績卓著,1962年擴張成四班,我自帶一班並協調其他三班,升為協調組長。

許先生個子不高,人很清癯,但精力旺盛,總是興致勃勃,不停地工作。除了擴展系務、寫書之外,還喜歡吟詩畫畫唱歌。據聞他與卓以玉女士,興趣相投而相愛,礙於二人各有家室子女,不忍仳離。家戶喻曉的情歌,〈天天天藍〉的歌詞是卓以玉為許芥昱而作,許先生天生有副好嗓子,唱起〈天天天藍〉來,更是委婉動人。許太太是比利時人,原是許先生的法文老師,他們有兩個男孩,在家都講法語。後來他們搬到舊金山,在金門大橋北面,依山建了一所兩層樓的房子,一目可望湛藍的海水,滾滾的白浪,飄曳的小船,美景如畫。不料1982年年初,大雨山崩,一襲洪水將許先生連人帶屋,沖進了大海。聽說許先生與幼子在家,已逃離即將傾塌的房屋,許先生又匆匆折返搶救他的手稿,因而喪生。噩耗傳來,親友莫不悲痛。

暑假結束我就搬去柏克萊,住進國際學社(International House)距開學還有兩個星期,趙元任先生開車來接我。我在薩克拉門托時,經常是南斯夫人開車,海女士坐在南斯旁邊,我坐在後座,所以趙先生停車後,我即刻鑽進後座。趙先生笑着說:「妳把我當司機啊!來,坐在前面。」按美國習慣,駕車人若非職業司機,客人應坐在駕駛座的旁邊,否則失敬。趙先生把我帶到他的辦公室,告訴我他即將送外孫女去麻州劍橋上高中,交代我替他收取信件。他走後,我不知該把收來的信件放到他書桌上?或是送到他府上?久聞趙先生懼內,我沒車,去他家,得乘公共汽車,只好把信件堆在他書桌上。我沒去拜望趙太太,直到感恩節趙家請客,才見到趙太太。趙太太,楊步偉女士,很會做飯。凡是「無家可歸」的人,感恩節都可到她家做客,夏濟安也在座,是我第一次見到久聞大名的夏濟安老師。

趙太太很能幹,有些固執,學不好的東西,不要學。在美國住了那麼久,不肯學英文。她嗓門很大,喜歡教訓人,男女都「罵」,對男士稍好一些。常對我說妳們這些年輕女孩子,就喜歡招搖撞騙,嚇得我不敢跟人打交道。她在公眾場合,大聲說話,兩腳一蹬,叫趙先生站在一邊,不許說話。趙先生原本不愛講話,就笑咪咪地靜靜地站着。她很少來學校,趙先生見了太太,總是笑咪咪的。我想趙先生對太太,與其說「怕」,不如說「愛」。趙太太照顧趙先生,無微不至,趙先生不做家事,說他只會餵貓。趙太太罵人,未嘗不是保護丈夫的妙法,因為趙先生人太好,求事者,被趙太太一罵,就不敢開口了。趙先生很少說話,說起話來非常幽默。他不僅會多國語言,發音特別準確,他會作曲。〈叫我如何不想她〉是趙先生的傑作,傳言趙元任、楊步偉,唐榮祖、趙麗蓮,郝更生、高梓等,幾對夫婦在北戴河度假,半夜趙先生起來,望着天上的月亮,譜了這首情歌。有人問他,〈叫我如何不想她〉是不是為趙麗蓮寫的?趙先生說:「我只作曲,詞又不是我做的,去問那個死鬼劉半農吧!」

我的基本工作是替趙先生打《中國話的文法》手稿。我不會打字,也沒有打字機。趙先生就把她女兒如蘭的打字機借給我。不管打的字,字數夠不夠,我每月自填一定的字數,領取的工資,夠我繳國際學社的住宿及伙食費。胡適過世,趙先生趙太太非常悲痛,命我把胡適演講的錄音,記下來,我就一個字一個字地聽,記,連哼哈的聲音也記下來。可惜我沒有錄音機,也買不起錄音帶,沒有做一個拷貝,現在該多珍貴呀!我在舊金山教中文時,開始對語言學發生興趣,目今又跟趙先生工作,所以我選了趙先生的「廣東話」及「方言學」。方言學只有三個學生:羅傑瑞(Jerry Lee Norman)、陳立鷗和我,研究的是福州方言。陳立鷗是福州人,說福州話,供我們記錄。羅傑瑞會俄語,木訥而有才,由他記錄、分析、寫報告繳給老師。課後陳立鷗就帶傑瑞和我去吃飯。立鷗會作曲,〈天天天藍〉是他和卓以玉的創作。立鷗是遜清帝師陳寶琛的幼子,排行第六,熟朋友稱他「陳小六」。他太太是鄭孝胥的孫女,出手大方,舉止有大家風範。傑瑞研習福州方言,成了閩語專家,到普林斯頓及華大任教,於2012年過世。1963年6月趙先生70歲有半榮退,我拿到教育碩士,得隴望蜀,想去耶魯讀語言學。趙先生一紙強力推薦信,把我送進了耶魯。趙先生是天才,很受語言學界的尊重。

我讀書、打字兩忙,沒有餘力交朋友,加上怕趙太太「罵」,不敢去找別的教授。有一天從東亞系圖書館出來,碰到陳世驤,他叫我去他辦公室坐坐。他的辦公室就在圖書館旁邊,大而雅,比趙先生的神氣多了。我站着跟他說了不到5分鐘的話,就走了。我和志清結婚後,陳先生說他對我沒有一點印象,我卻對他印象深刻,因常見他帶着太太在校園裡走動。陳太太(名美真,暱稱Grace)很好看,臉龐秀麗,身材窈窕,穿着華麗的旗袍,非常耀眼。陳先生,西裝筆挺,口含煙斗,步履瀟灑,伴着麗人,儼然一對高貴的愛侶。又聽說他常帶着一群學生去舊金山吃飯遊玩,好不令人羨慕!沒想到他不到60歲,就心臟病發,與世長辭了。志清說世驤,好吃好喝,好菸好酒,從不虧待自己,病發即逝,自己不知不覺,卻給後人留下無盡的哀思。

世驤年輕時與一美國女詩人生有一個男孩,因未婚,子從母姓。世驤前妻是名音樂家姚錦新(1919-1992),原是喬冠華(1913-1983)的情人,因第二次世界大戰滯美,與世驤結婚,不到兩年,1947年就回中國去了,可惜喬冠華已與龔澎結婚,老情人未成眷屬。世驤與兩任妻子都沒有生育,世驤絕口不談往事,這些都是Grace告訴志清的。1967至1975年雷根(Ronald Reagan)任加州州長,削減教育經費,想來世驤薪俸大不如前。世驤好講派頭,可能把薪水花光,沒有按月扣繳部份養老金(pension)。除了房子,他沒有給太太留下任何財產,也沒有養老金。慣於養尊處優的Grace,不得不把房子分租給學生,自己外出工作,維持生活。2015年Grace走完了艱苦的後半生,去天堂與世驤相會。

我1961年初到柏克萊,自然要去孔榮傑教授家謝罪。孔先生家在離加大不遠的半山上,房子敞亮美觀。孔太太家常打扮,平易近人,他們有三個男孩,需人幫忙。希望找一個中國女生,管吃管住,跟孔先生用國語交談。孔先生在加大中國研究中心學國語,課餘要練習會話。我自願每週跟孔先生練習會話一次。法學院離國際學社很近,孔先生每週來國際學社同我吃午飯,說中國話。不久他就成為研究中共的法學權威,1964年被挖角去了哈佛,教出兩位名學生:馬英九和呂秀蓮。孔先生熱心助人,和世驤共同幫濟安取得永久居留權,也幫我「討債」,我在舊金山學院的同事跟我借去三百美元,不肯還。孔先生託他華府的律師朋友,寫了一封信,就討回來了。

1961年志清時來運轉,3月《中國現代小說史》問世,出版前一月,就接到哥倫比亞大學王際真的信,邀請志清接替他來哥大任教。王先生來年退休,正在物色繼任人選,有一天他去耶魯,饒大衛(David Rowe)告訴他有一本討論中國小說的書即將出版,王先生就到耶魯大學出版社去看這本書,他看了「魯迅」一章,對志清的見解與英文,大為佩服,一面寫信給志清,一面向中日文系系主任狄培理(William Theodore “Ted” de Bary)舉薦志清。志清看過王際真翻譯的《紅樓夢》,但從未見過其人,就向濟安打聽。聽陳世驤說這個人很怪。王際真的確很「怪」,哪有人會為一個素昧平生的人犧牲自己薪水的一半?

原來狄培理說系裡沒錢同時請兩個人教中國文學,王際真就說我拿半薪(見信件編號492(1961年2月17日)。哥大只給志清做副教授,不是終身職。志清拒絕接受,去了匹茲堡大學中國中心教書兼管行政。既然夏志清不來,王際真要求恢復全薪,狄培理說預算已繳,不能更改,可憐王先生只好拿半薪。退休後搬去南加州,住在trailer(拖車式的活動房屋)裡。王先生不僅「怪」,而且「霸道」,他強迫妻子辭去聯合國的職位,跟他一起去南加州吃苦。王太太,姓高,英文叫Bliss,名門閨秀,上海長大,過不慣鄉下的苦日子,自殺獲救,再次自殺,終於擺脫了人世間無可忍受的痛苦。

按語(節錄)

濟安的專業是英國文學,理應在華大教英國文學。由於系主任的「偏見」,不信任中國人教英文,沒有給濟安開課。濟安樂得清閒,除了在英文系聽課,和性情相投的教授們交際外,常到該校東方系走動,不久與東方系的教授們建立了良好的人事關係。華大《遠東與蘇聯研究所》所長喬治.泰勒以「研究員」的名義替濟安延長了簽證(visa),該研究所以反共著稱。濟安為回報泰勒,竟不計酬勞認真地研究起「中共問題」來,寫出了關於瞿秋白、魯迅、蔣光慈等人的文章。濟安大去後,志清集結了這些文章及濟安其他的文章,於1968年由華大出版...