| FindBook |

有 10 項符合

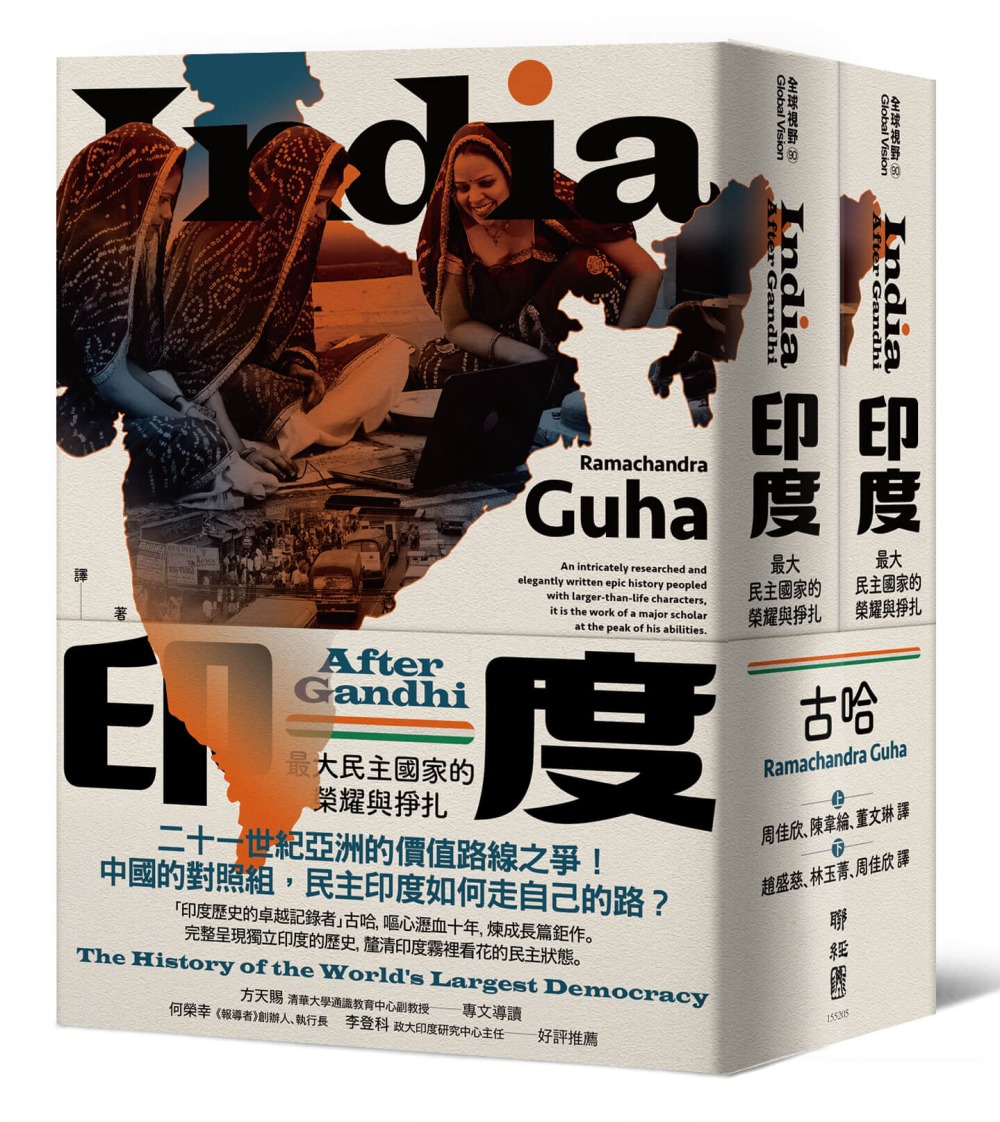

印度:最大民主國家的榮耀與掙扎的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

印度:最大民主國家的榮耀與掙扎(上、下冊) 出版日期:2020-12-03 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

二十一世紀亞洲的價值路線之爭!

中國的對照組,民主印度如何走自己的路?

「印度歷史的卓越記錄者」古哈,嘔心瀝血十年,煉成長篇鉅作。

完整呈現獨立印度的歷史,釐清印度霧裡看花的民主狀態。

《印度:最大民主國家的榮耀與掙扎》全面性地說明了印度自1947年獨立以來至21世紀初期的歷史,側重於政治與社會,尤其是與內部宗教問題及國際關係有關的政治變遷,以及現代化都市與原始部落地區的磨合衝突。

民主印度誕生於1947年,共產中國誕生於1949年,這兩個不同政體的相鄰國家,同樣在二十世紀經歷了從赤貧到富裕的發展歷程,其歷程的內涵卻截然不同。

印度與中國之間有著極為漫長的邊境線,因此,印度涉及的國際事務幾乎都與中國脫不了關係,在了解印度的國際政治策略的同時,也可以看到中國的南亞國際策略。古哈主張,中印邊界戰爭也促成了民主印度建國以來最重大的國策轉向。

進入21世紀之後,這兩個膨脹中的亞洲大國無可避免地將要發生碰撞。印度的人口(勞動力)即將超越中國,其基於民主政體的經濟發展也正在加速追趕,有許多分析家預言,即使中國可以在2040年之前維持亞洲第一,但21世紀的後半段絕對是屬於印度的。兩個超級大國正面交鋒,這是未來數十年內極度重要的世界性事件。

各界推薦

拉瑪昌德拉.古哈最重要的成就之一,是在這本書中釐清了印度政治裡的真實與謊言。

──New York Times Sunday book review

古哈展示了豐富的多元觀點,猶如我們親自聽到印度的異議作家、公務員、夢想家、反對者們相互對話。

──The guardian

作者的書寫技巧高超,讓讀者能輕易掌握這部迷人的嚴謹學術作品。

──The Sunday Express

這本龐大、嚴謹、有時令人顫抖的書,所有想在印度長期工作的領導者都必須閱讀。

──Sunday Telegraph

拉瑪昌德拉.古哈的顛峰之作,完整地描述了印度這個全世界最大的民主國家的痛苦、掙扎、羞恥及榮耀。

──Good Readers

作者/譯者簡介

作者:古哈(Ramachandra Guha)

1958年出生於印度南部城市班加羅爾(Bangalore),印度歷史學家、專欄作家,被《時代週刊》譽為「印度歷史的卓越記錄者」。曾任職於印度加爾各答社會科學研究中心,也曾任教於耶魯大學、史丹福大學和挪威奧斯陸大學、印度科學理工學院等校。

創作主題範圍涵蓋甚廣,包括世界環境保護歷史、人類學家傳記、印度板球的社會史,以及喜馬拉雅農民的社會史。曾說自己的整個職業生涯都是為撰寫《印度:最大民主國家的榮耀與掙扎》這本書所做的準備。

2008年5月,獲美國雜誌《外交政策》(Foreign Policy)選為「全球百大公共知識分子」。2009年獲頒印度第三級公民榮譽獎「蓮花裝勳章」(Padma Bhushan)。2011年以本書獲頒印度傑出貢獻獎(Sahitya Akademi Award)。2014年獲頒耶魯大學人文學科榮譽博士學位。

譯者:周佳欣

愛爾蘭三一學院戲劇學院博士候選人,美國紐約大學與西北大學表演研究雙碩士,曾任教於美國華盛頓大學戲劇系、愛爾蘭三一學院戲劇系及國立臺南大學戲劇系、國立中山大學外文系與長榮大學翻譯系,教授西方戲劇史、戲劇分析、戲劇創作與英語課程。長年涉獵多種表演訓練方法,尤鍾愛女性獨角戲,曾於臺灣、愛爾蘭、美國、德國等地演出,也曾隨三一學院導演Dennis Kennedy赴北京中央戲劇學院協助莎劇《皆大歡喜》的演出。本身熱愛語言,亦為(中英、中法)譯者與(中英)口譯員,並於文化大學推廣部教授中英口筆譯課程。

譯者:陳韋綸

畢業於國立政治大學英國語文學系,輔修新聞學系。曾任苦勞網編輯與記者、《破週報》記者、臺灣環境資訊中心駐印尼記者及編輯暨採訪人員。採訪工作期間關注臺灣社會議題,並涉足音樂、劇場、藝術與文化研究領域。

譯者:董文琳

國立中興大學歷史系學士,國立中山大學外文所碩士。曾經懷抱寫作夢,夢醒了走上翻譯之路。喜歡的事很多,擅長的事卻不多,所以只想把擅長的事做好,翻譯即是其一。進行童書翻譯時,心裡總是期待有一天能夠和孩子一起閱讀自己翻譯的作品。書籍譯作有《嚕嚕米漫畫全集》與《不受限的工作人生》、《我在關塔那摩的日子》等書。

譯者:趙盛慈

專職自由譯者,喜歡深思與推敲文字。譯有《聽見聲音的地景》、《什麼時候是好時候》,並合譯《品味選擇題》與《80/20法則》(20週年擴充新版)。

譯者:林玉菁

紐約市立大學政治學博士班,劍橋大學印度研究碩士,國立政治大學新聞學系。曾任職IFRC國際紅十字與紅星月會聯合會美洲辦公室,雲門基金會,北藝大傳統藝術研究中心及國內外NGO組織。現為專職口譯、筆譯。

|

|