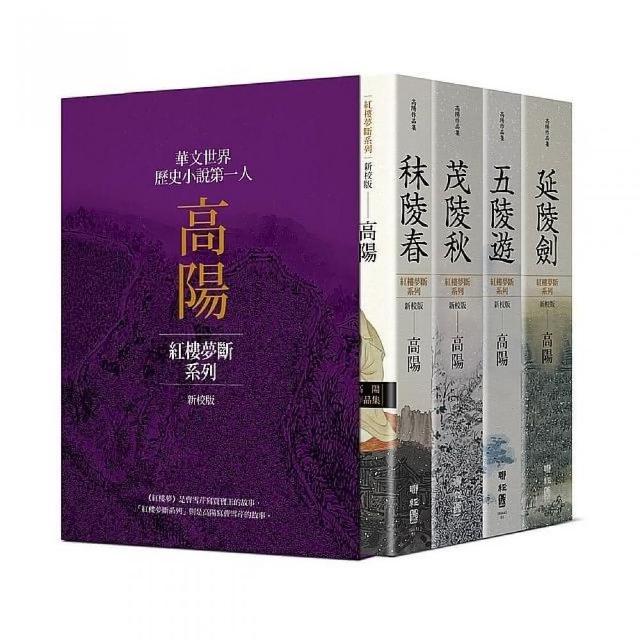

▍典藏精裝套組書盒,含《秣陵春》、《茂陵秋》、《五陵遊》、《延陵劍》四冊,一次齊備!

華文世界歷史小說第一人高陽,又一代表作「紅樓夢斷系列」。

《紅樓夢》是曹雪芹寫賈寶玉的故事,

「紅樓夢斷系列」則是高陽寫曹雪芹的故事。

作為紅學研究名家、又是極熟習清代掌故的歷史小說家,高陽的「紅樓夢斷系列」,自信對曹雪芹身世、時代背景及其家族可能的遭遇有深度了解。在如此條件下,高陽試揣摩曹雪芹在創作《紅樓夢》時,所遭遇艱難之曲折過程。不僅描摹清初康熙末年到雍正初年江寧織造曹家與蘇州織造李家的盛衰,更寫盡曹、李兩家由朱門繡戶、錦衣玉食到家道中落乃至籍沒歸京的榮辱興衰。間有宮廷祕聞、官宦醜惡,亦有世家紈絝之不知民苦、耽溺歡愛。綜觀改朝換代之物事更迭,細繪人情冷暖之無常唏噓。

高陽寫曹雪芹,以他豐富敏銳的小說創作經驗來讀紅樓夢、揣摩曹雪芹的創作心理,尤其運用他過人的考據眼光和對清朝八旗制度及人事文物的廣泛知識,提供讀者精確而豐富的曹雪芹紅樓夢的時代背景認識。

對一個文藝工作者來說,曹雪芹如何創造了賈寶玉這個典型,比曹雪芹是不是賈寶玉這問題,更來得有興趣。「字字看來皆是血,十年辛苦不尋常」,此中艱難曲折的過程,莫非不值得寫一篇小說?這是我想寫「紅樓夢斷」的動機。

──高陽

高陽寢饋文史、浸淫至深,更有千萬字以上的小說創作經驗,有其獨到處。

讀高陽小說,層層婉轉、淋漓盡致、擘肌析理、勝義紛呈,令人目不暇給。

分冊簡介

《秣陵春》

「紅樓夢斷系列」第一部。高陽揣摩曹雪芹本意,以蘇州李煦家族的時代故事切入,回應《紅樓夢》「秦可卿淫喪天香樓」之題,以及此後所引發的一連串後續事件,揭露藏於所有人事物聚表面下的真相。《秣陵春》與《茂陵秋》一春一秋,寫盡蘇州李家各個人物的私衷款曲,道盡了世態的炎涼。

《茂陵秋》

「紅樓夢斷系列」第二部。接續前作,寫蘇州李煦家族之大勢已去,逆不可轉,終致繁華成夢、家破人散。本書與《秣陵春》一春一秋,寫盡蘇州李家每個主要人物的私衷款曲,道盡了世態的炎涼。

《五陵遊》

「紅樓夢斷系列」第三部。引「五陵年少」、結客紈絝之意,題迎少年曹雪芹出場,此時曹家雖家道中落,但依然想方設法維持「錦衣玉食」。沒有了祖父曹寅在世時的風光,只在祖母李氏的威權和震二奶奶的周旋下,勉力支撐著大戶人家的虛空排場……

《延陵劍》

「紅樓夢斷系列」第四部,敘述少年曹雪芹如何經歷曹家被抄家沒籍歸京之過程,借「延陵掛劍」之典,與「五陵年少」相對,點出過往「我昔鬥雞徒,連延五陵豪」,現今昔非比,從而在心靈深處留下了對家族盛極而衰的生命記憶烙印。

作者簡介:

高陽(1922-1992)

本名許晏駢,譜名儒鴻,字雁冰,浙江杭州人,出身錢塘望族,筆名「高陽」取自許氏郡望。抗日戰爭後考入杭州筧橋空軍軍官學校,並於1949年隨校遷至台灣。1959年卸軍職,投身報界,曾任《中華日報》總主筆。1962年發表第一部長篇歷史小說《李娃》,一鳴驚人,此後著述不輟,一生創作包括九十餘部歷史小說和隨筆,逾二千五百萬字,作品對於清代歷史有獨特研究深度,在《紅樓夢》的研究上亦成一家之言。代表作有「胡雪巖系列」、《慈禧全傳》、《紅樓夢斷》等,被譽為華文世界首席歷史小說家,讀者遍及全球華人世界。

章節試閱

第一章

午夢初回,百無聊賴,儘管前廳有清客,後堂有妾侍,而李煦寧願一個人在水閣中獨坐,一遍一遍地盤算心事。

唯一的心事是一大筆虧空,細數有賬——那本總賬房送進來的賬簿,擺在枕邊已經五天了,他始終沒有勇氣去翻一翻。其實就不看賬,心裡也有個數;五十萬不到,四十萬是只多不少的。

「怎麼能夠再點巡鹽就好了!」他在想;不用多,只要兩年。兩淮巡鹽御史一年有五十五萬銀子的好處;照例貼補織造二十一萬,代完兩淮「總商」虧欠官課十二、三萬,也還有三十萬銀子;兩年六十萬,上下打點去個十來萬,多下的夠彌補虧空了。

其實,細想起來也不算怎麼大不得了的一件事,無奈聖眷大不如昔;所以說到頭來,首要之務是如何挽回天心?

念頭轉到這裡,散漫的心思收攏了,只朝這一點上去鑽研。他的習慣是,非繞室蹀躞不能用腦筋。因而起身下榻,趿著龍鬚草編的拖鞋,來回散步,有時拈花微嗅,有時臨窗小駐,在廊上伺候的丫頭、小廝都知道他此刻心中有事,相戒禁聲,誰也不敢去打擾他。

不知是第幾遍窗前閒眺,李煦突然覺得眼睛一亮——窗外池邊一塊面光如鏡的巨石之下,似乎有支玉簪子在草叢中。命小廝撿來一看,自喜老眼不花;果然是一支兩頭碧綠的玉簪。

「這是誰的簪子?」他一面問,一面在心裡思索;五個姨太太,似乎誰也沒有這麼一件首飾。

「是鼎大奶奶的東西。」有個小丫頭倒識得。

這一說,喚醒了李煦的記憶,確曾見過他唯一的兒媳;她那如雲如荼的髮髻上佩過這麼一支似乎由白玉與翡翠鑲接而成的很別致的簪子。

怎麼會把簪子掉落在這裡呢?莫非釵墮鬢橫在那塊光滑的大石頭上?無端有此綺念,害得他心裡好不自在;怎麼會這麼想?他自責著;然而他無法禁抑自己不這麼去想!

忽然,他有了一個靈感,想起他的這個出身雖不怎麼高,但賢慧、能幹、艷麗而且孝順的兒媳婦,曾經說過:最好能置一片義田,一來贍養宗族;二來也有個退步。似乎用「義田」二字做題目,可以做一篇打動聖心的文章出來。

不如找她去談談!他這樣對自己說;隨即將簪子捏在手中,想一想將那本尚未看過的賬簿也帶著,取了一柄團扇,輕搖著出了水閣。

大家的規矩,丫頭小廝不作興問一聲:「老爺上那兒?」只遙遙跟著;看他曲曲折折地進了晚晴軒,那裡自有人招呼,方始放心散去。

晚晴軒常來,不過都是他的兒子李鼎在家的時候;像今天這樣卻還是頭一回。不過青天白日,也不用避甚麼嫌疑;「咳嗽」一聲往裡踱了進去。

咳嗽竟無人應聲;卻看到一個丫頭正仆臥在後廊竹榻上,睡得好酣。是了!他在想,兒媳婦待下人寬厚,這麼熱的天氣,必是讓她們歇著去了。

他有些躊躇,站在堂屋裡頗有進退維谷之感;而就在這只聞蟬唱,不聞人聲之際,發覺有種異聲,細辨是一陣一陣的水聲;再細辨是發自浴盆中的聲音。

他突然有種衝動;這種衝動過了六十歲就越來越少,到近兩年幾乎不曾有過。而此時茁然勃發,那雙腳不由自主地循聲而去。

越走越近越清楚 ;聲音發自最西面的那間後房,正是兒媳婦的臥室;聽輕哼著的「山坡羊」,更可以辨識,坐在浴盆中,確是兒媳婦。

於是他站住了腳,重重地咳嗽一聲,提高了聲音問:「怎麼沒有人吶?」

「啊!」窗內是十分詫異的聲音:「老爺子怎麼來了?」

「我來跟你談件事,順便撿了你掉的一支簪子,帶來給你。」李煦又問:「丫頭怎麼一個不見?」

「一個告假,一個病了;一個給我倒了洗澡水,忙忙地就上大廚房搖會去了。應該還有一個啊?」鼎大奶奶緊接著說:「爹,你老人家請在堂屋裡坐一坐,我就來。」

「不忙 ,不忙!你慢慢兒洗吧!我等一等,不要緊。」

口中這樣說,身子卻未動,心內尋思,還有一個必是昨夜「坐更」,這會兒口角流涎,睡得跟死豬一樣。丫頭、小廝、聽差、廚子在大廚房搖會,得好一會的功夫;既無人見,做一件見不得人的事也不要緊。

這一想膽便大了,先側身聽了一下,確無人聲,方始往西移動腳步,將走近時,一看裡面垂著窗帘,不由得冷了半截;再一想:日光正烈,人影在窗,根本就偷看不成!又冷了半截。

暗暗嘆口氣,掉頭而去。

那知就在一轉身之間,有了意想不到的發現;窗壁之下,離地尺許,開了約莫四寸見方的一個「貓洞」。驚喜之餘,亦不免畏懼;但一想到機會只在出水與著衣之間,稍縱即逝的短短片刻,不由得大為著急;立即傴僂著身子,掩過窗下,雙手撐地,把個腦袋使勁歪向一邊,終於能從窗洞中看到裡面了。

先看到的是滿地水漬;再看到朱漆的大浴盆,盆邊搭著一條溼淋淋的浴巾,眼向右移,是一堆換下來的髒衣服,一方猩紅的兜肚,格外顯眼,及至視線吃力地往左搜索時,終於看到了他想看的人——她正精赤條條地坐在楊妃榻上檢點衣衫,及至一站起來,恰好面對著「貓洞」,渾身上下,白是白、黑是黑;凹是凹、凸是凸。李煦口乾舌燥;耳邊 「嘭、嘭」地,一顆心跳得布鼓雷門般響。

怎麼辦?他惶急地自問;思慮集中在那扇門上,而疑問極多,門是虛掩著,還是上了閂的?

如是虛掩,自然一推即開;那時她會怎樣?驚喊、發怒、峻拒、閃避,還是順從?以她平時的孝順識大體,多半會巧言閃避;這只要拿定主意,不上她的當,軟哄硬逼,總可如願。可是,裡面如果上了閂,一推不開;問起來怎麼說?

無話可說;說起來是一場威嚴掃地的大笑話!就算她不說;自己見了她虧心,先就怯了三分。往後這日子可怎麼過?

看來只有騙得她自己開門,再作道理。正在估量這個念頭是否可行時,不道手掌一滑,傾倒在地,失聲而喊:「呀喲!」

這一聲嚇壞了鼎大奶奶,「誰?是爹爹不是?你老人家還在那裡?怎麼啦?」這樣自問自答;自答自問,語急聲慌,卻提醒了李煦。

這不正好將計就計嗎?他不假思索地說:「讓磚地上的青苔,滑我一大跤。」

「啊!那可不是當耍的,摔傷了沒有?」接著大喊:「琳珠——。」

只喊得一聲,便讓李煦喝住了,「別鬧笑話!」他說:「我沒有摔傷,只爬不起來;你來攙我一把,我自己就能走路了。」

「別鬧笑話」這四個字 ,提醒了鼎大奶奶。兒媳婦在屋子裡洗澡;公公就在窗外摔了一跤,這話傳出去,不知道有多少成天吃飽了飯沒事幹,只愛嚼舌頭的下人,加油添醬地說得如何不堪?

念頭還沒有轉完,已知道自己該怎麼做了?她是剛套上一條藍綢的袴子,上身還裸著;也來不及掛兜肚,隨手拾起一件漿洗得極挺括的、江西萬載細白夏布的褂子,抖開來穿上,趿上繡花拖鞋,一面扣鈕子,一面走來開門。

李煦故意不去看她,只愁眉苦臉地用一隻手在揉胯骨;等她走近了才指著院子的那株椿樹說:「一時高興,想採點香椿嫩芽拌銀魚吃,那知道會摔一跤。」

「你老人家也真是!」鼎大奶奶忍不住埋怨:「想吃香椿,只叫人來說一聲,不就揀頂嫩的送了去了?還用得著你老人家自己動手;萬一摔傷了,傳出去總說兒媳婦不孝。你老人家就倚仗著自己身子硬朗,凡事不在乎,可也得為小輩想一想;顧一顧小輩的名聲。」

說著,彎身下去攙扶,鼓蓬蓬的一個胸脯,直逼到李煦眼前;他趕緊閉上了眼。不過心裡還是分辨得很清楚;鼎大奶奶原意扶他到堂屋裡坐定,自己進去換好了衣服,再出來找了下人來,從從容容地宣布這件事,可以不落任何痕跡。那知李煦不聽她使喚,身子往西,擠得她站不住腳,只能順著他往自己這面倒的勢子,扶著他進了自己剛走出來的那扇門。

「爹!走好!地上有水,別又滑倒;我扶你進前房去。」

「不!讓我先息一息。」李煦很俐落地在楊妃榻上坐下;抬眼看著兒媳婦。

一瞥之下,鼎大奶奶大吃一驚!怎麼會有這樣的眼色;他倒是在打甚麼主意?

一面想,一面往後退;但李煦已一把撈住了她,「阿蘭!」他喚著她的小名說:「你甚麼都不用說!我疼你就是。這裡甚麼人都沒有。你喊也沒用;我也不怕。我要面子,你更要面子!」

突然間,眼前一亮——來自北面的光,不會太強,但身受的感覺,亮如閃電。霎時間,李煦、鼎大奶奶,還有剛在大廚房搖會中了頭彩的琪珠,都覺得自己處身在十八層地獄中了!

「我恨不得把我的兩隻眼珠挖掉!」琪珠哭著說:「大奶奶,我可是真沒有想到——。」

「你別說了!」鼎大奶奶用平靜而堅決的聲音阻斷:「我並沒有怪你。」

「就因為大奶奶不說一句怪我的話,越叫我覺得做不得人!我的天啊!為甚麼偏叫我遇見這個惡時辰?」

說著又要哭。甫一出聲,警覺到哭聲會驚動別的丫頭、老媽來問訊,恰是醜事洩漏的開端;因而自己使勁捂住了嘴,睜得好大的兩隻眼 ,充溢驚悸疑懼的神色。

「你這個人真是想不開!」鼎大奶奶嘆口無聲的氣:「我跟你說過,你只當沒有這回事,甚麼都丟開,甚麼都不說;不就沒事了嗎?」

「是,是!我聽大奶奶的教導,甚麼都丟開,甚麼都不說!」甚麼都不說,那是一定的;怎能甚麼都丟開?琪珠這樣想著,不自覺地又加了一句:「我一定甚麼都不說!如果漏出一個字去,教我爛舌根,活活爛死。」

「別罰這種血淋淋的咒!你睡去吧。」鼎大奶奶有些不耐煩了,「你容我一個人清清靜靜坐一會,行不行?」

「是!」琪珠怯怯地說。

她沒有忘記伺候女主人一天,最後該做的事,先去鋪床,拉散一床紫羅夾被,虛疊在裡床;然後放下半邊珠羅紗帳子,用蒲扇將蚊子都趕了出來,放下另半邊帳門,嚴嚴地在蓆子下面掖好。

接著,去沏了一壺六安瓜片,連同松子糖、核桃糕、鹽漬陳皮、杏脯四樣零食,做一托盤盛了,送到擺在屋子正中的那張紅木八仙桌上;又從櫃子裡取出來一匣象牙天九牌,一本題名「蘭閨清玩」的天九牌譜,跟茶食放在一起。每逢「鼎大爺」出遠門;這些就是她排遣漫漫長夜的恩物。

最後,檢點了燉在「五更雞」上的紅棗蓮子銀耳羹;又續上一根驅蚊的「艾索」,方悄悄地掩上了門,捧著一顆被割碎了的心,回到下房裡去受心獄中煎熬。

「琪珠!」還在納涼的琳珠說:「今天不是該你坐更?怎麼回來了呢?」

「大奶奶說人少,輪不過來,今天不用坐更了。」

「昨天不也是不該我的班,給珊珠打替工?大奶奶就不說這話,可見得是格外疼你。」

琪珠懶得跟她多說,鼻子裡「哼」了一下,管自己進屋。

「這麼熱的天,你在屋子倒待得住?」琳珠臉朝裡問說:「琪珠,我問你;你倒是甚麼事哭得那麼傷心?」

「誰哭了?不死爹、不死娘,哭個甚麼勁?」琪珠沒好氣地罵道:「好端端地,咒人傷心!

傷你娘的心!」

第一章

午夢初回,百無聊賴,儘管前廳有清客,後堂有妾侍,而李煦寧願一個人在水閣中獨坐,一遍一遍地盤算心事。

唯一的心事是一大筆虧空,細數有賬——那本總賬房送進來的賬簿,擺在枕邊已經五天了,他始終沒有勇氣去翻一翻。其實就不看賬,心裡也有個數;五十萬不到,四十萬是只多不少的。

「怎麼能夠再點巡鹽就好了!」他在想;不用多,只要兩年。兩淮巡鹽御史一年有五十五萬銀子的好處;照例貼補織造二十一萬,代完兩淮「總商」虧欠官課十二、三萬,也還有三十萬銀子;兩年六十萬,上下打點去個十來萬,多下的夠彌補虧空了。

其實...

作者序

緣起:我寫「紅樓夢斷」

高陽

「紅樓夢斷」寫曹雪芹的故事。我相信讀者看到我這句話,首先會提出一個疑問:曹雪芹是不是賈寶玉?

要解答這個疑問,我得先談一個人:《紅樓夢新證》的作者周汝昌。

此人是胡適之先生的學生。胡先生曾當面跟我說過,周汝昌是他「最後收的一個徒弟」。照江湖上的說法,這就是「關山門」的得意弟子了。其時大陸正在清算「胡適思想」;周汝昌一馬當先,力攻師門;而胡先生則不但原諒周汝昌,還為他說了許多好話。這使我想起周作人的學生沈啟旡,做了件對不起老師的事;周作人立即公開聲明「破門」,逐沈出「苦雨齋」。周作人之為周作人,胡適之之為胡適之,不同的地方,大概就在這裡。

周汝昌的《紅樓夢新證》,下的功夫可觀!不幸地是他看死了「《紅樓夢》為曹雪芹自傳說」,認為《紅樓夢》中無一人無來歷,無一事無根據,以曹家的遭遇與《紅樓夢》的描寫,兩相對照,自以為嚴絃合縫,完全吻合。我從來沒有看過這樣穿鑿附會的文章。

當然,他所舉的曹家的「真人實事」,有些是子虛烏有的。譬如說,曹家曾一度「中興」,是因為出了一位皇妃(非王妃);即為「想當然耳」。且看趙岡的議論:

中興說由周汝昌首創。他的理由如下:消極方面,他主張曹雪芹逝世時享年四十,算來應生於雍正二年(一七二四)。依此算法,曹頫抄家時雪芹只有四歲,當然記不住曹家在南京的繁華生活。這樣,就只好假定曹家回京後又一度中興。曹雪芹在紅樓夢中所描寫的是中興後的生活。曹家中興後若干年,又第二度被抄家,從此一敗塗地。周汝昌的積極理由是:他相信紅樓夢是百分之百的寫實。曹家在南京時代既然沒有一個女兒被選為皇妃,那麼這位曹貴妃一定是抄家以後才入選的。女兒當了貴妃,國丈曹頫豈有不中興之理。周汝昌比較書中所記年日,季節之處與乾隆初年的實事,發現兩者吻合的程度是驚人的。所以書中所述一定是乾隆初年之事,而此時曹家一定已東山再起。細審各種有關條件,周汝昌的中興說實在不能成立。

我完全同意趙岡的看法。不過,趙岡是「細審」了「各種有關條件」;而我是從一項清史學家所公認的事實上去作根本的否定。如周汝昌所云,曹家有此一位皇妃,自然是乾隆的妃子;推恩妃家,故而曹氏得以中興。這在乾隆朝是決不會有的事。清懲明失,對勤政、皇子教育、防範外戚、裁抑太監四事,格外看重;後兩事則在乾隆朝執行得更為徹底。傅恆以孝賢純皇后的胞弟,見了「姊夫」,每每汗流浹背;皇貴妃高佳氏有寵,而不能免其一兄一姪,高恆、高樸父子因貪污而先後被誅;甚至太后母家有人常進出蒼震門,亦為帝所不滿,嚴諭禁止。至於傅恆父子、高斌父子之得居高位,自有其家世的淵源與本身的條件,非由裙帶而致。是故乾隆朝即令有一「曹貴妃」,亦不足以證明曹家之必蒙推恩而「中興」。

其實,在乾隆初年如果曹家可藉裙帶的汲引而「中興」,也並不需要「皇妃」;有「王妃」已盡夠了。雪芹的姑母為平郡王訥爾蘇的嫡福晉;生子福彭於雍正五年襲爵,亦即紅樓夢中北靜王的影子。福彭大乾隆三歲,自幼交好;曾為乾隆的《樂善堂集》作序。雍正十三年九月,乾隆即位,未幾即以福彭協辦總理事務,得參大政;明年三月又兼管正白旗滿洲都統事務,正就是曹家所隸的旗分。如此顯煊的親戚,若能照應曹家,又何必非出「皇妃」始獲助力。而考查實際,則福彭對舅家即或有所照拂,亦屬微乎其微;相反地,曹雪芹到處碰壁的窘況,稽諸文獻,倒是信而有徵的;最明顯的,莫如敦誠贈曹雪芹的詩:「勸君莫彈食客鋏,勸君莫叩富兒門,殘杯冷炙有德色,不如著書黃葉村!」

小說的構成,有其特定的條件,《紅樓夢》絕不例外。《紅樓夢》中可容納一部分曹家的真人實事;而更多的部分是汲取了有關的素材,經過分解選擇,重新組合而成。此即是藝術手法;而為從未有過小說或劇本創作經驗的《紅樓夢》研究者所難理解。姜貴的看法亦是如此。

如果肯接受此一觀點去研究《紅樓夢》,就會覺得周汝昌挖空心思要想證明賈寶玉即是曹家的某一個真實人物,是如何地可笑!不存成見,臨空鑒衡,則賈寶玉應該是曹顒的影子,但亦有曹雪芹自己的成分在內,而其從內到外所顯示者,則為八旗世族紈袴子弟的兩個典型之一;另一個是薛蟠。其區分在家譜上曾染書香與否?

對一個文藝工作者來說,曹雪芹如何創造了賈寶玉這個典型,比曹雪芹是不是賈寶玉這個問題,更來得有興趣。「字字看來皆是血,十年辛苦不尋常」,此中艱難曲折的過程,莫非不值得寫一篇小說?這是我想寫「紅樓夢斷」的動機。

緣起:我寫「紅樓夢斷」

高陽

「紅樓夢斷」寫曹雪芹的故事。我相信讀者看到我這句話,首先會提出一個疑問:曹雪芹是不是賈寶玉?

要解答這個疑問,我得先談一個人:《紅樓夢新證》的作者周汝昌。

此人是胡適之先生的學生。胡先生曾當面跟我說過,周汝昌是他「最後收的一個徒弟」。照江湖上的說法,這就是「關山門」的得意弟子了。其時大陸正在清算「胡適思想」;周汝昌一馬當先,力攻師門;而胡先生則不但原諒周汝昌,還為他說了許多好話。這使我想起周作人的學生沈啟旡,做了件對不起老師的事;周作人立即公開聲明「破門」,逐沈出「...

目錄

目次

《秣陵春》

緣起:我寫「紅樓夢斷」──高陽

第1章~第9章

《茂陵秋》

第1章~第15章

《五陵遊》

第1章~第17章

《延陵劍》

第1章~第15章

目次

《秣陵春》

緣起:我寫「紅樓夢斷」──高陽

第1章~第9章

《茂陵秋》

第1章~第15章

《五陵遊》

第1章~第17章

《延陵劍》

第1章~第15章