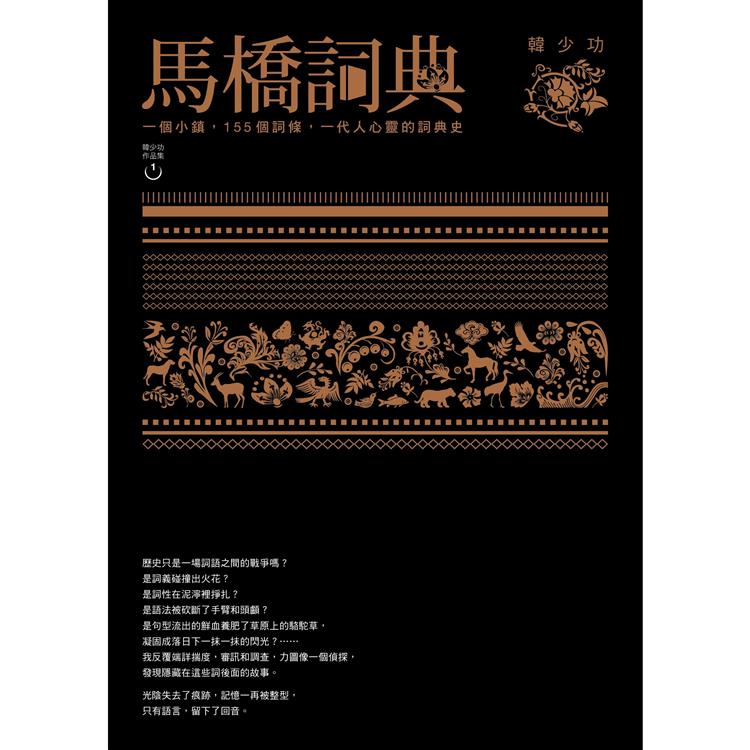

一個小鎮, 155 個詞條,一代人心靈的詞典史

當代經典華文長篇小說《馬橋詞典》,絕版重現!

國際一致讚譽:

中國大陸小說界 20 年來最重要的收穫!

小說家韓少功,以詞典式的《馬橋詞典》

突破中國當代文學史上最大的創作紀錄

8 種語言、 10 個國家、超過 20 個版本

全世界三分之一的人都讀過這本書

《馬橋詞典》以別開生面的詞典手法,透過詞典的形式,集錄了湖南汨羅縣馬橋人日常用詞,並以這些詞條為引子,利用詞典的語言來敘述發生在馬橋地方小鎮的故事情節及連串的傳奇、各色人物與風俗情景,搜集了地方上流行的方言,巧妙地糅合了文化人類學、語言社會學、思想隨筆、經典小說等諸種寫作方式,包含人文、地理、風俗、物產、傳說、歷史與民俗種種內容,講述了古往今來一個個豐富生動的故事,引人入勝,回味無窮。

馬橋是早年屈原的流放地,亦是作家韓少功知青時代的勞動場所。《馬橋詞典》中所描述皆為韓少功插隊六年的親身見聞,在大陸《小說界》雜誌刊出後,即廣受好評;出版後更進入暢銷書排行榜之列,是20年來中國大陸長篇小說中,最重要、最特殊的力作,成為專家學者們探討的話題,深受讀者喜愛。

韓少功是當代中國大陸一級作家,也是目前最被國際注目的大陸作家之一,作品已被翻譯成多國語言,並受邀到世界各地演講,是中國作家躍升國際的重要代表之一,《馬橋詞典》可視為其代表作。

《馬橋詞典》的人物故事大致分作三類:一類是政治故事,如馬疤子、鹽早的故事;一類是民間風俗故事,講的是鄉間日常生活,如志煌的故事;還有一類是即使在鄉間世界也找不到正常話語來解釋和講述的,如鐵香、萬玉、方鳴等人的故事。

得獎紀錄

1997年上海市第四屆中、長篇小說優秀大獎「長篇小說一等獎」

1999年《亞洲週刊》評選二十世紀中文小說100強

2010第二屆紐曼華語文學獎

書評推薦

《馬橋詞典》是一本不平凡的書:它結合了幽默和溫情的故事敘述,它不動感情地敘述了貧困農民的生活,它用輕巧的技能講述現代中國的悲劇,展示它的實驗形式,以及作者對中華文化、語言和整個社會的複雜見解。──拉芙爾(Julia Lovell),英國教授,2010

《馬橋詞典》是罕見的小說之一,它以其獨特的語言和表達能力,直接而簡潔地法捕捉人們的注意力。這是一種偉大而引人入勝的小說寫法,具有令人驚嘆的準確表達方式和演奏家一般的精準控制。──恩納德(Crister Enander),瑞典評論家,2009

在創作技巧上,給我影響最大的卻是中國當代作家韓少功。我非常欣賞他的《馬橋詞典》,我的《上海之舞》就借鑑了《馬橋詞典》的寫作方式。──布萊恩‧卡斯楚(Brian Castro)澳大利亞作家,2006

《馬橋詞典》給我留下了非常深刻的印象。記得韓少功曾被人控告剽竊而上了法庭,為自己辯護。我比較過這兩部「詞典」。我必須指出:韓少功的「詞典」與帕維奇的完全不一樣。韓少功確確實實寫出了一部原創性作品,並且在我看來──當然這完全是我的個人判斷──《馬橋詞典》比那位塞爾維亞─克羅地亞作家的「詞典」更具有價值。──佛克瑪(Douwe Fokkema)國際比較文學協會前主席,現名譽主席,2005

作為一種卓越的建構,《馬橋詞典》展現了語言與文化之間的重要聯繫。在一個迅速全球化的世界中,對語言內涵流失現象的機敏警告,無疑十分及時和非常重要。──阿普特(Poornima Apte),美國評論家,2004

《馬橋詞典》棒極了,多層次的小說環環相扣,逐步深入,韓少功是一個聰明、富有同情心、又幽默有趣的作家。──《泰晤士報》文學副刊(Times Literary Supplement),2004

《馬橋詞典》時而幽默,時而冷峻和尖銳,所有條目交織成一系列遙遠地區的圖景。──《圖書館雜誌》(Library Journal),2004

進入《馬橋詞典》,就像穿越土匪和鬼魂的世界。在那裡,「不和氣」是指「漂亮」,同性戀者是「紅花老爹」,而人不會死去,他們只是「散發」了。──《紐約時報書評》(The New York Times Book Review),2004

韓少功的小說贏得了廣泛好評,並當之無愧的,通過他的語言治療,他不僅生動地描繪了中國農村村民的生活,也激發讀者重新思考他們習慣於視為理所當然的一切。──《柿子》(Persimmon)雜誌,2003

這是一本博識的、有趣的、聰敏的、迷人的以及文筆優美的中國觀察,我們絕大多數人從未所見,或者是視而不見。──《亞洲書評》(Asian Review of Books),2003

人們很少看到這種集可讀性與娛樂性於一身的高品質小說。總之,這本書無愧為經典之作,初讀時你會被它新穎的形式吸引,讀後方知其深邃的內涵非同尋常。──溫特頓(Bradley Winterton),美國評論家,2003

本年度最佳長篇小說是一部以坐落在中國南部群山中的小村寨為寫作背景的方言詞典。韓少功以一名人類語言學家的身分創作出這部小說,馬橋在他的筆下展現出文學性,歷史性與現實性,而這些在美國任何一個州都不多見。──《三藩市紀事報書評》(San Francisco Chronicle Book Review),2003

作者(韓少功)令人暈眩的想像和饒有趣味的虛構,對壓制語言與思想的力量給予了精巧而猛烈的挑戰。──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews),2003