蘇青與張愛玲——塑膠姊妹花

一說到張愛玲的朋友,除了炎櫻、鄺文美,避不開的還有蘇青。第一證據便是張愛玲寫的〈我看蘇青〉,這實際上是張愛玲為蘇青的散文集《浣錦集》寫的序:「如果必須把女作者特別分作一欄來評論的話,那麼,把我同冰心、白薇她們來比較,我實在不能引以為榮,只有和蘇青相提並論我是甘心情願的。」有物證也有人證。蘇青的妹妹蘇紅回憶:「這兩個女作家白天不寫文章,常常相約去喝咖啡,她們無話不談,非常要好。」

但事情又有點蹊蹺。因為除了商業互吹,她們並無其他的交往細節。相比之下,和炎櫻的AA制下午茶,寫給鄺文美信裡的旗袍花樣,才更像是女生之間的友誼。〈我看蘇青〉裡還有一句:「至於私交,如果說她同我不過是業務上的關係,她敷衍我,為了拉稿子,我敷衍她,為了要稿費,那也許是較近事實的,可是我總覺得,也不能說一點感情也沒有。」

張愛玲和蘇青的友誼究竟如何?是真友誼,還是傳說中的「塑膠姐妹花」?如果真如蘇紅所說「非常要好」,是什麼事情導致了她們的分崩離析?

我一直認為,張愛玲是個不世故的人,儘管她一直假裝世故。接待粉絲水晶,知道預備「一瓶八盎司重的CHANEL NO.5牌香水」,但一聽水晶那番對於《海上花》的主觀論斷,她立刻「先微微一驚,然後突然大笑起來」,顯然是不贊同。同樣的香水,她也送了柏克萊大學的助手陳少聰。可是她為了不跟人家交流,就「目不斜視,有時面朝著牆壁,有時朝地板」。上司陳世驤請她去家裡吃飯,她選擇應邀前去,去了呆呆坐在沙發上,只和陳說話,其他人一概不理。最後還是夏志清去幫她解釋:「(愛玲)最不會和顏悅色去討人歡喜的人,吃了很大的虧。」在對待蘇青的問題上也一樣。

〈我看蘇青〉是蘇青《浣錦集》的序言,作為一篇吹捧文章,整篇都充滿著彆扭。明明可以說「我很喜歡她」,偏偏說:「我想我喜歡她過於她喜歡我,是因為我知道她比較深的緣故。」明明可以說「《浣錦集》寫得很好」,偏偏說:「我認為《結婚十年》比《浣錦集》要差一點。」明明是表揚,偏偏要說:「也有兩篇她寫得太潦草,我讀了,彷彿是走進一個舊識的房間,還是那些擺設,可是主人不在家,心裡很惆悵。」

要搞清楚這篇文章裡的彆扭,我們要先弄清楚該文的寫作時間——一九四四年春。

一九四四年春天,作為作家的蘇青是比作為作家的張愛玲還要紅的。一九四三年五月開始連載的《結婚十年》印了三十六版,是出版業的奇蹟。一九四三年十月十日,蘇青創辦的《天地》雜誌首印三千冊,五天即賣完,加印二千冊,復一掃而空。作為出版人的蘇青親力親為,不僅坐在裝運白報紙的車上親自押車,還親到報攤收款,真是我們這些後輩學習的楷模。相比蘇青的繁花似錦,張愛玲「小荷才露尖尖角」。一九四三年五月,她透過母家親戚黃岳淵的介紹,在周瘦鵑的《紫羅蘭》上發表了〈第一爐香〉,但周瘦鵑本人並不那麼欣賞張愛玲的文字,她真正的伯樂是《雜誌》,給她帶來聲名的《傳奇》也是由《雜誌》所在的上海雜誌社在一九四四年八月出版的。一九四四年的小報評論說,蘇青和張愛玲是「最紅的兩位女作家」,蘇青在前,張愛玲在後。

所以,這段友誼的開始,並不是張愛玲屈就蘇青,但確實是蘇青上趕著結交張愛玲——為了約稿。

如果穿越回去,我一定要向蘇青請教一個終極問題:如何催稿。我的前同事雙紅,人稱「催稿婆」,她的催稿方式是天天催、日日催,用發紅包的形式提醒截稿日期,時人嘆服。比起蘇青,雙紅就是小巫見大巫。跟周佛海的太太楊淑慧約稿,蘇青知道她貴人多忘事,於是「再三勸說,每日催促」,終於在創刊號上約出一篇重磅〈我與佛海〉。跟《古今》社長朱樸的續弦梁文若約稿,蘇青索性邊吃邊催,弄得人家不好意思,居然「在樸園午餐,餐畢草此」,簡直立等可取。

楊淑慧是蘇青的過房娘,所以蘇青曾經帶著張愛玲一起去周佛海家裡,給得罪了汪精衛的胡蘭成求情。楊和梁都是票友,非專業寫作者,張愛玲是作家,不能強行約稿(所以請各位編輯以後也對我溫柔一點),蘇青就給她寫信,用「我也是女人」這種「同性」同情法約稿,果然成功,這便是張愛玲在《天地》第二期發表的〈封鎖〉。

在約稿之後,蘇青和張愛玲的交往開始頻繁。一九四五年二月二十七日她們曾一同出席座談會談婦女問題,蘇青也到張愛玲家裡去接受記者採訪,就如同蘇紅說的那樣,她們開始外出喝咖啡約會。潘柳黛第一次去張愛玲家,也是蘇青陪著去的。

但《天地》也成為胡蘭成和張愛玲「孽緣」的開始。在看過那篇〈封鎖〉之後,他立刻給蘇青寫信問:「張愛玲係何人?」蘇青的回覆:「是女人。」這個回答非常妙。後來胡蘭成去上海,一下火車即去尋蘇青,又問張愛玲,蘇青說「張愛玲不見人的」。問她要張愛玲的地址,她「亦遲疑了一回」才寫給他。可以說,蘇青算是胡蘭成和張愛玲的媒人。

蘇青何以遲疑?我初看《今生今世》時,以為蘇青知道胡蘭成是登徒子,看出他「項莊舞劍意在沛公」,不想把女朋友介紹給胡蘭成。直到看了蘇青的《續結婚十年》,我不禁感歎:我還是太幼稚了。

我承認我挺喜歡蘇青的,因為她敞亮。

喜歡什麼就說什麼,毫不矯情,比如她說:「我愛吃,也愛睡,吃與睡就是我的日常生活的享受。」在對女人要事業還是愛情這個問題上,她也一針見血:「一面工作一面談戀愛的女人,總會較專心戀愛而不做工作的女人吃虧的。」甚至替撈女1講話,不怕挨罵:「要求物質是女人無可奈何的補償,因為她們知道男人容易變心,而且變得快,還是趕快抓住些物質,算是失望後的安慰吧。好歹我總弄到他一筆錢,這是女人被棄後的豪語。」有人說她是「猶太作家」,大約是說她小氣,她也堂堂正正回覆:「猶太人曾經貪圖小利出賣耶穌,這類事情我從來沒有做過,至於不肯濫花錢,那倒是真的,因為我的負擔很重,子女三人都歸我撫養,離婚的丈夫從來沒有貼過半文錢,還有老母在堂,也要常常寄些錢去,近年來我總是入不敷出的,自然沒有多餘的錢可供揮霍了……我的不慷慨,並沒有影響別人,別人又何必來笑我呢?」

連寫自傳性小說《結婚十年》,蘇青也坦誠得可怕,如一卷畫軸,不是徐徐攤開,呼喇喇一下盡收眼底:婚禮上忍受不能上廁所、丈夫和表嫂有染、生了女兒之後公婆不讓自己餵奶……她寫被丈夫填鴨餵食,只為了能下奶,效果不好,丈夫就埋怨:「妳自己倒是愈來愈胖了,真是自私的媽媽!」我一個女朋友讀到此處,居然潸然淚下,直說真切。

所以她讀了〈傾城之戀〉,可憐因為香港淪陷才終於成為范柳原太太的白流蘇,因為范柳原這樣的男人,嘴上說著「執子之手」,卻永遠不會停下浪蕩的腳步。但她理解白流蘇的痛苦:「我知道一個離過婚的女人,求歸宿的心態總比求愛情的心來得更切。」

寫這句話的時候,她絲毫不避諱,因為自己就是一個離過婚的女人。

蘇青是主動離婚的。張愛玲評價蘇青,說她謀生亦謀愛。亂世之中,謀生已經足夠艱難,何況還要謀愛。這樣看來,蘇青骨子裡是理想主義的。謀生,蘇青靠的是偽上海市長陳公博的青眼:

和儀先生:

……知先生急於謀一工作……我想請妳做市府的專員……我想妳以專員名義,替我辦辦私人稿件,或者替我整理檔。做這種工作,不居什麼名義也行,但有一件事—不是條件—請妳注意,最要緊能祕密,因為政治上的奇怪事太多,有些是可以立刻辦的,有些事是明知而不能辦的,有些事是等時機才可以辦的,因此祕密是政府內為要的問題,請妳考慮,如可以幹,請答覆我,不願幹就做專員而派至各科或各處室辦事罷。

至於薪俸一千元大概可以辦到。

此請

著安

陳公博 啟

六月十九日

據說,陳公博看到蘇青在《古今》「周年紀念專號」上寫的〈上海的市長〉,非常讚賞。「陳氏是現在的上海市長,像我們這樣普通小百姓,平日是絕對沒有機會可以碰到他的。不過我卻見過他的照相,在辣斐德路某照相館中,他的十六寸放大半身照片在紫紅綢堆上面靜靜地歎息著。他的鼻子很大,面容很莊嚴,使我見了起敬畏之心,而缺乏親切之感。他是上海的市長,我心中想,我們之間原有很厚的隔膜。」這篇文章惹得平襟亞大罵蘇青,他和蘇青是親戚。平襟亞認為蘇青和陳公博有一腿,因為她讚美陳公博的鼻子—在那時候的直男認知裡,男性的鼻子是性能力的隱喻。

我覺得平襟亞吃瓜吃得莫名其妙,寫文章的時候陳公博壓根還不認識蘇青呢,況且陳公博的鼻子確實相當出名,當時的報紙畫漫畫,都凸出他的鼻子,所以蘇青注意到也沒有什麼奇怪。

不過,很多人看到陳公博的信,還是疑心陳公博有其他想法,「辦辦私人稿件」,意在讓蘇青做私人祕書——陳公博的情婦莫國康便是做他的貼身祕書的。有人善意勸阻蘇青,認為莫國康「手段毒辣」,蘇青不是她的對手。莫國康北大法學院畢業,確實手段了得。抗戰勝利後市面上出版的《汪精衛的豔史》,莫國康排行僅次於汪精衛老婆陳璧君,居然比陳公博太太李勵莊還要靠前。

最終,蘇青選擇了做一個專員,而不是祕書。陳公博不僅給了蘇青官做,還支援蘇青辦雜誌——這便是《天地》的由來。

| FindBook |

有 9 項符合

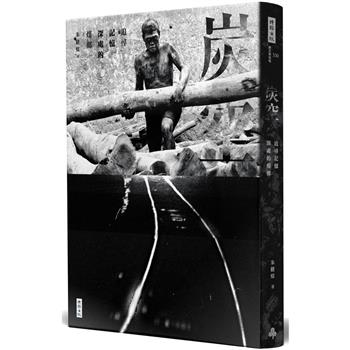

從前的優雅:紳士與小姐的絕代風華的圖書 |

|

從前的優雅:紳士與小姐的絕代風華 作者:李舒 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2023-11-16 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 310 |

二手中文書 |

$ 355 |

文學作品 |

$ 356 |

現代散文 |

$ 356 |

現代散文 |

$ 383 |

小說/文學 |

$ 396 |

中文書 |

$ 405 |

新書推薦79折起 |

電子書 |

$ 450 |

散文 |

電子書 |

$ 450 |

散文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:從前的優雅:紳士與小姐的絕代風華

王家衛人生首序

暢銷作家李舒最新隨筆集

細數半世紀前的優雅與風情

佳人與雅士的傳奇往事

如那一抹夕陽下的餘暉

在歷史長河中熠熠生輝,永不遺落

什麼是「優雅」?優雅是一種生活方式,也是一種人生態度。正如王家衛所說:「今天重看大半個世紀之前的非常人、非常事,意義何在?是可以參考他們在至暗時刻的堅守,在漫漫長夜的表裡如一。也許這就是李舒心目中的從前的優雅。」

從前,有著這樣一群人,他們出身名門、品貌高雅。他們是見證了紫禁城最後歲月的末代皇妹,是引領一時風尚的畫壇才女、名門交際花,是為中國學術存續一脈希望的教授學者,是把生活過成藝術的藝術家和收藏家……他們風華絕代,一時無兩;他們經歷了人生的大起大落,依然不輸時光,轉身留下優雅的側影與餘韻。

張愛玲、邵洵美、陸小曼、林徽因、趙蘿蕤、林語堂、陳夢家、木心……這些在歷史長河中閃閃發亮的傳奇人物,和普通人一樣有著平凡的一面,有著無數個生活的瑣碎和現實的困擾,也有著低潮時刻的苦苦掙扎。透過李舒的文字,我們可以看到他們對生活始終堅持自己的底線與追求,即便是在沉重的命運與逆境折磨下,也不忘維持風骨與修養,在亂世浮生中依然活出了自己的精采。他們的優雅,在那個動盪不安的年代中,尤顯可貴。

作者簡介:

李舒

女,復旦大學新聞系碩士畢業。

好讀書不求甚解,

好唱戲不務正業,

好八卦囫圇吞棗,

好歷史走馬觀花,

好美食不遠庖廚。

著有暢銷書《山河小歲月》、《皇上吃什麼》、《潘金蓮的餃子》等。

在「Vista看天下」、騰訊「大家」、「入流」等設有專欄。

美食雜誌Mook Lucky Peach中文版《福桃》主編。

章節試閱

蘇青與張愛玲——塑膠姊妹花

一說到張愛玲的朋友,除了炎櫻、鄺文美,避不開的還有蘇青。第一證據便是張愛玲寫的〈我看蘇青〉,這實際上是張愛玲為蘇青的散文集《浣錦集》寫的序:「如果必須把女作者特別分作一欄來評論的話,那麼,把我同冰心、白薇她們來比較,我實在不能引以為榮,只有和蘇青相提並論我是甘心情願的。」有物證也有人證。蘇青的妹妹蘇紅回憶:「這兩個女作家白天不寫文章,常常相約去喝咖啡,她們無話不談,非常要好。」

但事情又有點蹊蹺。因為除了商業互吹,她們並無其他的交往細節。相比之下,和炎櫻的AA制下午茶,...

一說到張愛玲的朋友,除了炎櫻、鄺文美,避不開的還有蘇青。第一證據便是張愛玲寫的〈我看蘇青〉,這實際上是張愛玲為蘇青的散文集《浣錦集》寫的序:「如果必須把女作者特別分作一欄來評論的話,那麼,把我同冰心、白薇她們來比較,我實在不能引以為榮,只有和蘇青相提並論我是甘心情願的。」有物證也有人證。蘇青的妹妹蘇紅回憶:「這兩個女作家白天不寫文章,常常相約去喝咖啡,她們無話不談,非常要好。」

但事情又有點蹊蹺。因為除了商業互吹,她們並無其他的交往細節。相比之下,和炎櫻的AA制下午茶,...

顯示全部內容

推薦序

推薦序

花如良友不嫌多

王家衛

從來沒有寫過序,問李舒,她也沒有寫過。

印象中近來寫序寫得最活色生香的是唐諾。一九九八年,勞倫斯.布洛克(Lawrence Block)的小說中譯本面世,前言是他寫的。他稱之為導讀,洋洋幾千字,旁徵博引,天花亂墜,永遠與正文打著擦邊球,又恰如其分地起到暖場效果。個人認為寫序寫到這份上,才叫高明。可惜我不是唐諾。

與李舒結緣是因為《繁花》一劇。二〇一七年開始正式籌備。原著共三十一章三十五萬字。細看是花開兩朵各表一枝,一邊是飲食男女,另一邊是山河歲月。左顧右盼要理出一條...

花如良友不嫌多

王家衛

從來沒有寫過序,問李舒,她也沒有寫過。

印象中近來寫序寫得最活色生香的是唐諾。一九九八年,勞倫斯.布洛克(Lawrence Block)的小說中譯本面世,前言是他寫的。他稱之為導讀,洋洋幾千字,旁徵博引,天花亂墜,永遠與正文打著擦邊球,又恰如其分地起到暖場效果。個人認為寫序寫到這份上,才叫高明。可惜我不是唐諾。

與李舒結緣是因為《繁花》一劇。二〇一七年開始正式籌備。原著共三十一章三十五萬字。細看是花開兩朵各表一枝,一邊是飲食男女,另一邊是山河歲月。左顧右盼要理出一條...

顯示全部內容

目錄

推薦序:花如良友不嫌多/王家衛

輯一

唐瑛:九十年前上海最時髦的女性

言慧珠:初代飯圈女孩

上海小姐:所有的禮物都明碼標價

尹桂芳:一想起來就讓人如沐春風的「越劇皇帝」

姚莉:世間再無時代曲

蘇青與張愛玲:塑膠姐妹花

唐玉瑞:婚姻保衛戰裡沒有贏家

黃蕙蘭與嚴幼韻:絕代雙驕

朱家溍與趙仲巽:得意緣

王世襄與袁荃猷:太平花

三婦豔:生活屬於自己,與旁人無關

小姐須知

輯二

袁克文:莫上高樓,躺著風流

邵洵美:都是做了女婿換來的?

孫用蕃:不只是張愛玲的後母

盛愛頤:愈艱越難愈要體面

末代皇妹:聰明...

輯一

唐瑛:九十年前上海最時髦的女性

言慧珠:初代飯圈女孩

上海小姐:所有的禮物都明碼標價

尹桂芳:一想起來就讓人如沐春風的「越劇皇帝」

姚莉:世間再無時代曲

蘇青與張愛玲:塑膠姐妹花

唐玉瑞:婚姻保衛戰裡沒有贏家

黃蕙蘭與嚴幼韻:絕代雙驕

朱家溍與趙仲巽:得意緣

王世襄與袁荃猷:太平花

三婦豔:生活屬於自己,與旁人無關

小姐須知

輯二

袁克文:莫上高樓,躺著風流

邵洵美:都是做了女婿換來的?

孫用蕃:不只是張愛玲的後母

盛愛頤:愈艱越難愈要體面

末代皇妹:聰明...

顯示全部內容

|