【崑曲復興二十年傳奇經典】

崑曲之美深深打動白先勇,成為其創作的永恆靈感之源

由當代文學大師領路,一同走進崑曲的魅力世界

★ 新增二十週年紀念版全新序言 ★

★集結牡丹一百、牡丹兩百慶演專家賞析,演出團隊心得感想★

★ 封面由書法名家董陽孜親筆題字 ★

★ 增加多幅精美外景劇照 ★

崑曲之美深深打動白先勇,成為其創作的永恆靈感之源

由當代文學大師領路,一同走進崑曲的魅力世界

★ 新增二十週年紀念版全新序言 ★

★集結牡丹一百、牡丹兩百慶演專家賞析,演出團隊心得感想★

★ 封面由書法名家董陽孜親筆題字 ★

★ 增加多幅精美外景劇照 ★

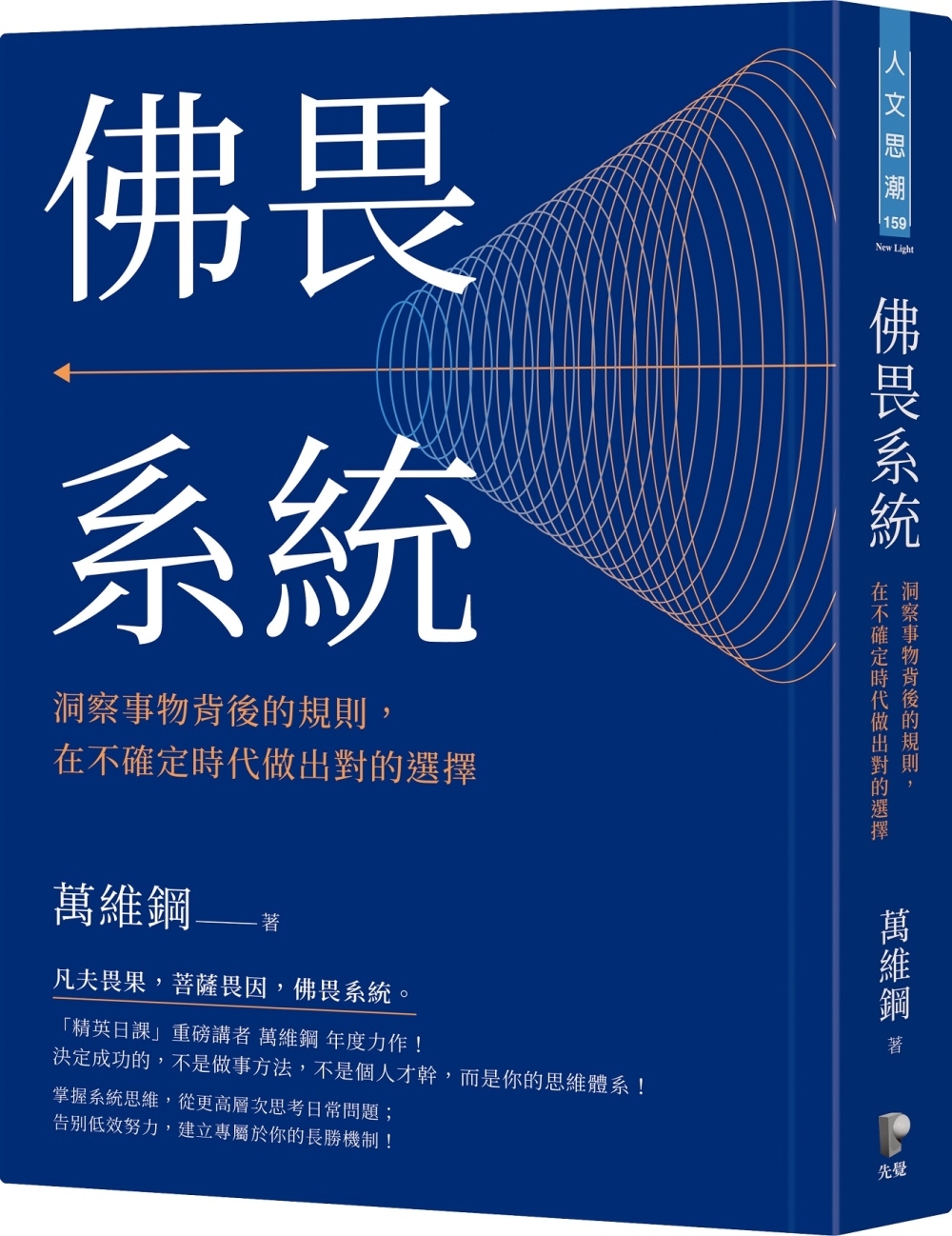

崑曲是中國戲曲藝術的瑰寶,集百戲之大成,素有「百戲之母」之稱。

白先勇認為,崑曲不僅是藝術表現的巔峰,更是中國人情感的具體詮釋。

白先勇長期致力於崑曲的復興與推廣工作,並自許為「崑曲義工」。

探索崑曲的悠久歷史與無窮魅力,感受這一藝術形式所帶來的心靈震撼!

自2004年青春版《牡丹亭》世界首演,《白先勇說崑曲》同步問世後,便成為崑曲復興的重要見證之作。二十年來,青春版《牡丹亭》巡演全球,演出超過五百場,觀眾逾百萬,掀起崑曲藝術的全新風潮。

此次推出的二十週年紀念版,收錄白先勇撰寫的全新序言,回顧崑曲復興的曲折歷程,記述他如何從1987年重返上海、南京與崑曲結緣,至2003年製作青春版《牡丹亭》,並以此作品推動崑曲從國內舞臺走向國際的感人故事。

書中保留過往珍貴的訪談與評論,包括與崑曲名家華文漪、張繼青、蔡正仁,以及與重量級學者余秋雨、許倬雲的對談,對傳字輩大師的致敬,同時記錄了青春版《牡丹亭》製作階段的各個重要里程碑。

全新紀念版新增多幅精彩的外景照片,並特邀書法名家董陽孜題字,以其氣韻生動的筆觸詮釋崑曲之美,為本書增添典藏價值,讓讀者在字裡行間與封面書藝中感受崑曲的雅韻悠長。《白先勇說崑曲》不僅是一部對崑曲藝術深刻探討的著作,更是一部充滿文化復興熱情的生命之書,邀您一同感受崑曲之美,領略百戲之祖的藝術風華。