【大樂之一】

讀書無憂

讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

~林語堂

讀書的藝術

林語堂(一八九五年~一九七六年),原名和樂,後改名玉堂、語堂,福建龍溪人。上海聖約翰大學畢業,美國哈佛大學碩士,德國萊比錫大學博士,曾任教於清華大學、北京大學、北京女子師範大學、廈門大學、南洋大學等校。曾創辦《論語》半月刊、《人間世》半月刊、《宇宙風》半月刊、《天風》月刊(美國)等。著有散文集《生活的藝術》、《無所不談》、《林語堂書信序跋選》等書。

林語堂在三十年代就有「幽默大師」之稱,在《論語》半月刊時期的散文,善於社會批評、諷刺,機智與幽默是其特色。他的散文,不論文體或語體風格都不拘一格;他的文章,長短形式不拘一式。他能寫妙語如珠的幽默散文,也能寫正襟危坐的嚴肅散文。在文言與白話之間,他運之掌上,文白自然交融,在俚俗與雅致之間,又能順手拈來,毫無生搬硬套之嫌。他的英文造詣有目共睹,可是他的文字卻是純淨的中國語法。

本文首論不讀書者必有性情固陋、知識蹇促的缺憾,所以讀書的目的在於塑造個人風韻。其次,語堂博士強調「因時制宜」的觀點,人生中既無必讀的書,同理也無不可讀的書,重點在於讀書者的人生境界是否能夠和作品的內容水乳交融,在不同的人生階段中,自有不同類型的讀書內容和方針。接著本文提出作者與讀者之間的奇妙關係,那是一種神往,也是存在主義哲學家海德格所謂「呼喚與回應」的關係。

整篇文章自「讀書的樂趣」起手,又以「樂趣的讀書」回應全篇做為總結。在作者淵博的腹笥中,逸趣和佳例附和著論證。無疑是談到讀書藝術的篇章中饒富趣味的佳例。讀書是文明生活中人所共識的一種樂趣,極為無福享受此種樂趣的人所羨慕。我們如把一生愛讀書的人和一生不知讀書的人比較一下,便能了解這一點。凡是沒有讀書癖好的人,就時間和空間而言,簡直是等於幽囚在周遭的環境裡邊。他的一生完全落於日常例行公事的圈禁中。他只有和少數幾個朋友或熟人接觸談天的機會,他只能看見眼前的景物,他沒有逃出這所牢獄的法子。但在他拿起一本書時,他已立刻走進了另一個世界。如若所拿的又是一部好書,則他便已得到了一個和一位最善談者接觸的機會。這位善談者引領他走進另外一個國界,或另外一個時代,或向他傾吐自己胸中的不平,或和他討論一個他從來不知道的生活問題。一本古書使讀者在心靈上和長眠已久的古人如相面對,當他讀下去時,他便會想像到這位古作家是怎樣的形態和怎樣的一種人,孟子和大史學家司馬遷都表示這個意見。一個人在每天二十四小時中,能有兩小時的工夫撇開一切俗世煩擾,而走到另一個世界去遊覽一番,這種幸福自然是被無形牢獄所拘囚的人們所極羨慕的。這種環境的變更,在心理的效果上,其實等於出門旅行。但讀書的益處還不只這一些。讀者常會被攜帶到一個思考和熟慮的世界裡邊去。即使是一篇描寫實事的文章,但躬親其事和從書中讀到事情的經過,其間也有很大的不同點。因為這種實事一經描寫到書中之後便成為一幅景物,而讀者便成為一個脫身是非、真正的旁觀者了。所以真正有益的讀書,便是能引領我們進到這個沉思境界的讀書,而不是單單去知道一些事實經過的讀書。人們往往耗費許多時間去讀新聞紙,我以為這不能算是讀書。因為一般的新聞紙讀者,他們的目的不過是要從而得知一些毫無回味價值的事實經過罷了。據我的意見,宋朝蘇東坡的好友詩人黃山谷所說的話實在是一個讀書目標的最佳共式。

他說:「三日不讀書,便覺語言無味,面目可憎。」他的意思當然是人如讀書即會有風韻、富風味。這就是讀書的唯一目標。惟有抱著這個目標去讀會,方可稱為知道讀書之術。一個人並不是為了要使心智進步而讀書,因為讀書之時如懷著這個念頭,則讀書的一切樂趣便完全喪失了。犯這一類毛病的人必在自己的心中說,我必須讀莎士比亞,我必須讀索福克里斯( Sophodes),我必須讀伊里沃博士( Dr. Eliot)的全部著作,以便我可以成為一個有學問的人。我以為這個人久遠不會成為有學問者。他必在某天的晚上出於勉強地去讀莎上比亞的《王子漢姆勒》( Hamlet),放下書時,將好像是從一個噩夢中甦醒一般。其實呢,他除了可說一聲已經讀過這本書之外,並未得到什麼益處。凡事以出於勉強的態度去讀書的人,都是些不懂讀書藝術的人。這類抱著求知目標而讀書,其實等於一個參議員在發表意見之前的閱讀舊案和報告書。這是在搜尋公事上的資料,而不得謂之讀書。因此,必須是意在為培植面目的可愛和語言的有味而讀書,照著黃山谷的說法,方可算作真正的讀書。這個所謂「面目可愛」,顯然須做異於體美的解釋。黃山谷所謂「面目可憎」者,並不是相貌的醜惡。所以世有可憎的美面,也有可愛的醜面。我的本國朋友中,有一位頭尖如炸彈形一般,但這個人終是悅目的。西方的作家中,我從肖像中看來,相貌最可愛者當屬卻斯德頓( G. K. Chesterton),他的鬍鬚、眼睛、叢眉、眉間的皺紋,團聚在一起是多麼的怪異可愛啊!這個形容使人覺得他的腦中充滿著何等豐富的活潑思想,好像隨時從他的異常尖銳的雙目中爆發出來。這就是黃山谷所謂可愛的面目,不是由花粉胭脂所妝成的面目,而是由思想力華飾的面。至於怎樣可以「語言有味」這全在他的書是怎樣的讀法。一個讀者如能從書中得到它的味道,他便會在談吐中顯露出來。他的談吐如有味,則他的著作中便也自然會富有滋味。因此,我以為味道乃是讀書的關鍵,而這個味道因此也必然是各有所嗜的,如人對於食物一般。最合衛生的吃食方法終是擇其所嗜而吃,方能保證其必然消化。讀書也和吃食相同。在我是美味的,也許在別人是毒藥。一個教師決不能強迫他的學生去讀他們所不愛好的讀物,而做父母的,也不能強迫子女吃他們不喜歡吃的東西。一個讀者如對於一種讀物並無味口,則他所浪費在讀的時間完全是虛耗的,正如袁中郎所說:「若不愜意,就置之俟他人。」所以世上並無一個人所必須讀的書,因為我們的智能興趣是如同樹木一般的生長,如同河水一般的流向前去的。只要有汁液,樹木必會生長;只要泉源不涸,河水必會長流;當流水碰到石壁時,它自會轉彎;當它流到一片可愛的低谷時,它必會暫時停留一下子;當它流到一個深的山池時,它必會覺得滿足,而就停在那裡;當它流過急湍時,它必會迅速前行。如此,它無需用力,也無需預定目標,自能必然有一天流到海中。世上並沒有人人必讀的書,但有必須在某一時間,必須在某一地點,必須在某種環境之中,必須在某一時代方可以讀的書。我頗以為讀書也和婚姻相同,是由姻緣或命運所決定。世上即使有人人必讀的書如《聖經》,但讀它必應有一定的時期。當一個人的思想和經驗尚沒有達到可讀一本名著的相當時期,他即使勉強去讀,也必覺得其味甚劣。

孔子說:「五十讀易。」他的意思就是說,四十五歲時還不能讀。一個人沒有到識力成熟之時,決不能領略《論語》中孔子話語中淡淡的滋味,和他的已成熟的智慧。再者,一個人在不同的時候讀同一部書,可以得到不同的滋味。例如我們在和一位作家談過一次後,或看見過他的面目後,再去讀他的著作,必會覺到更多的領略。又如在一位作家反目之後,再去讀他的著作,也會得到另一種滋味。一個人在四十歲時讀《易經》所得的滋味,必和在五十歲人生閱歷更豐富時讀它所得的滋味不同。所以將一本書重讀一遍,也是有益的。並也可以從而得到新的樂趣。我在學校時,教師命讀 Westward Ho和 Henry Esmond兩書,那時我已能領略 Westward Ho的滋味,但對於 Henry Esmond則覺得很是乏味,直到後來回想到的時候,方覺得它也是很有滋味的,不過當時未能為我所領略罷了。

所以讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

宋代某大儒在提到《論語》時說:讀《論語》的人很多很多,有些人讀了之後,一無所得。有些人對其中某一、二句略感興趣,但有些人則會在讀了之後,手舞足蹈起來。我以為一個人能發現他所愛好的作家,實在是他的智力進展裡邊一件最重要的事情。世上原有所謂性情相近這件事,所以一個人必須從古今中外的作家去找尋和自己的性情相近的人。一個人惟有藉著這個方法,才能從讀書之中獲得益處,他必須不受拘束地去找尋自己的先生。一個人所喜愛的作家是誰?這句問話,沒有人能回答,即在本人也未必能答出來。這好似一見鍾情,一個讀者不能由旁人指點著去愛好這個或那個作家。但他一旦遇到他所愛好的作家時,他的天性必會立刻使他知道的。這類忽然尋到所愛好的作家的例子甚多,世上常有古今異代相距千百年的學者,因思想和感覺的相同,竟會在書頁上會面時完全融洽和諧,如面對著自己的肖像一般。在中國語文中,我們稱這種精神的融洽為「靈魂的轉世」,例如蘇東坡乃是莊周或陶淵明轉世,袁中郎乃是蘇東坡轉世之類。蘇東坡曾說,當他初次讀《莊子》時,他覺得他幼時的思想和見地正和這書中所論者完全相同。當袁中郎於某夜偶然抽到一本詩集而發現一位同時代的不出名的作家徐文長時,他會不知不覺地從床上跳起來,叫起他的朋友,兩人共讀共叫,甚至童僕都被嚇醒。喬治‧伊里沃( George Eliet)描摹他的第一次讀盧騷稱之為一次觸電。尼采( Nietzsche)於初讀叔本華( Schopenhouet)時也有同樣的感覺,但叔本華是一位乖戾的先生,而尼采則是一個暴躁的學生,無怪後來這學生就背叛他的先生了。只有這種讀書法,這種自己去尋找所喜愛的作家。方是對讀者有益的。這猶如一個人和一個女子一見生情,一切必都美滿。他會覺得她的身材高矮正合度,相貌恰到好處,頭髮的顏色正深淺合度,說話的聲音恰高低合度,談吐和思想也都一切合度。這青年不必經教師的教導,而且會去愛她。讀書也是如此,他自會覺得某一個作家恰稱自己的愛好。他會覺得這作家的筆法、心胸、見地、思態都是合式的。於是他對這作家的著作即能字字領略,句句理會。並因為兩人之間有一種精神上的融洽,所以一切都能融會貫通。他已中了那作家的魔術,他也願意中這魔術。不久之後,他的音容笑貌也會變得和那作家的音容笑貌一模一樣了。如此,他實已浸沉在深切的愛好那作家之中,而能從這類書籍裡邊得到滋養他的靈魂的資料。不過數年之後,這魔法會漸漸退去,他對這個愛人會漸漸覺得有些厭倦。於是他便會去找尋新的文字愛人,等到他有過三、四個這類愛人,把他們的作品完全吞吸之後,他自己便也成為一位作家了。世上有許多讀者從來不會和作家相愛,這正如世上有許多男女雖到處調情,但始終不會和某一個人發生切近的關係。他們能讀一切的作品,但結果終是毫無所得。如此的讀書藝術的概念,顯然把以讀書為一種責任或義務的概念壓了下去。在中國,我們常聽到勉人「苦讀」的話頭。從前有一個勤苦的讀書人在夜裡讀書時,每以錐刺股,使他不致睡去。還有一個讀書人在夜裡讀書時,命一女婢在旁邊,以便在他睡去時警醒他,這種讀法太沒意思了。一個人在讀書的時候,正當那古代的聰明作家對他說話時而忽然睡去,他應當立刻上床去安睡。用錐刺股或用婢叫醒,無論做到什麼程度,決不能使他得到什麼益處。這種人已完全喪失了讀書快樂的感覺。凡是有所成就的讀書人決不懂什麼叫做「勤研」或「苦讀」,他們只知道愛好一本書,而不知其然地讀下去。這個問題解決之後,讀書的時間和地點問題也同時得到了答案,即讀書用不著相當的地點和時間。一個人覺得想讀書時,隨時隨地可讀。一個人倘懂得讀書的享受,則不論在學校裡邊或學校外邊都可以讀,即在學校裡邊也不致妨礙他的興趣。

曾國藩在家書中答覆他的弟弟想到京師讀書以求深造時說:苟能發奮自立,則家塾可讀書;即曠野之地,熱鬧之場,亦可讀書;負薪牧承皆可讀書。苟不能發奮自立,則家塾不宜讀書;即清淨之鄉,神仙之境,皆不能讀書。有些人在將要讀書時,常想起許多藉口。剛要開始讀時,他會憎厭房裡太冷,或椅子太硬,或亮光太烈,而說不能讀,還有些作家每每憎厭蚊子太多或紙張太劣,或街上太鬧,而說無從寫作。宋代大儒歐陽修自承最佳的寫作時候乃是「三上」:即枕上、馬上和廁上。清代學者頤千里當夏天時,常「裸而讀經」,即以此得名。反之,一個人如若不願意讀書,則一年四季之中也自有不能讀書的理由:春天不是讀書天,夏日炎炎正好眠,秋去冬來真迅速,一年容易又春天。那麼究竟怎樣才算是真正的讀書藝術呢?

簡單的答語就是:隨手拿過一本書,想讀時,便讀一下子。如想真正得到享受,讀書必須出於完全自動。一個人盡可以拿一本《離騷》或一本《奧瑪‧迦崖》( Omar Kyaggam),一手挽著愛人,同到河邊去讀。如若那時天空中有美麗的雲霞,他盡可以放下手中的書,抬頭賞玩。也可以一面看,一面讀,中間吸一斗煙,或喝一杯茶,更可以增添他的樂趣。或如在冬天的雪夜,一個人坐在火爐的旁邊,爐上壺水輕沸,手邊放著煙裝煙斗,他盡可以搬過十餘本關於哲學、經濟、詩文、傳記的書籍堆在身旁的椅上,以閒適的態度,隨手拿過一本來翻閱。如覺得合意時,便可讀下去,否則便可換一本。金聖嘆以為在雪夜裡關緊了門讀一本禁書乃是人生至樂之一。陳眉公描寫讀書之時說,古人都稱書籍畫幅為「柔篇」,所以最適宜的閱讀方式就是須出於寫意。這種心境使人養成隨事忍耐的性情。所以他又說,真正善於讀書的人,對於書中的錯字決不計較,正如善於旅行的人對於上山時一段崎嶇不平的路徑,或如出門觀看雪景的人對於一座破橋,或如隱居鄉間的人對於鄉下的粗人,或如一心賞花的人對於味道不好的酒一般,都是不加計較的。中國最偉大的女詞人李清照的自傳中,有一段極盡描寫讀書之樂之能事。她和她的丈夫在領到國子監的膏火銀時,常跑到廟集去,在舊書和古玩攤上翻閱殘書簡篇和金石銘文。遇到愛好的,即買下來。歸途之中,必再買些水果,於到家後一面切果,一面賞玩新買來的碑拓。或一面品茶,一面校對各版的異同。她在所著的《金石錄後跋》中,有一段自述說:余性偶強記,每飯罷,坐歸來堂烹茶,指堆積書史,言某事在某書某卷,第幾頁,第幾行,以中否角勝負,為飲茶先後。中即舉杯大笑,至茶傾覆懷中,反不得飲而起,甘心老是鄉矣。故雖處憂患困窮。而志不屈。收書既成……於是几案羅列,枕席枕藉,意會心謀,目往神授,樂在聲色狗馬之上。這段自述文,是她老年時丈夫已經故世後所寫的。這時正當金人進擾中原,華北遍地烽煙,她也無日不在流離逃難之中。

《生活的藝術》,北方文藝出版社/一九八七年版

| FindBook |

有 5 項符合

讀書,大樂事的圖書 |

|

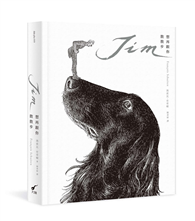

讀書,大樂事 作者:林語堂、梁實秋、張秀亞 出版社:正中書局股份有限公司 出版日期:2009-09-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 100 |

二手中文書 |

$ 158 |

Social Sciences |

$ 176 |

中文書 |

$ 176 |

現代散文 |

$ 180 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:讀書,大樂事

20位名家與「書」交流的故事和情感

引領我們置身親近閱讀的世界

猶如縱身躍入書海裡自在泅泳

獨享其中大片的天寬地闊

品味人生有書相伴的幸福極樂

朱光潛 琦君 余光中 林文月……

與書相遇 生命因此開闊

目錄

新版序 鄭明娳

初版序 鄭明娳‧林耀德

【大樂之一】讀書無憂

讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

林語堂◎讀書的藝術

朱光潛◎談讀書

徐 訏◎書籍與我

舒夏‧李牧華◎書的價值

邱言曦◎談讀書

【大樂之二】書房徜徉

書房的用途是庋藏圖書,並可讀書寫作於其間,不是用以公開展覽藉以驕人的。……書房不在大,亦不在設備佳,適合自己的需要便是。

梁實秋◎書房

琦 君◎自己的書房

張秀亞◎書齋

林文月◎臺先生和他的書房

何 凡◎三疊室記

林海音◎書桌

楊振聲◎書房的窗子

【大樂之三】愛書記事

法朗士說:「絕不要把書借給人,因為誰也不還書的:我書房裡所有的書全是別人借給我的。」……很多借書的人藏書萬卷,你的一本或幾本書到了他家裡,就像一把米撒在米缸裡,完全失掉了客籍身分和惹人注目之處。

余光中◎好書出頭,壞書出局

宣建人◎書的懷念

思 果◎借書

歐陽子◎書、書架與我

趙 雲◎「書」的幾類接觸

亮 軒◎書家春秋

馮驥才◎書桌

作者簡介:

林語堂、朱光潛、梁實秋、徐訏、楊振聲、琦君、余光中、林海音、何凡、思果、張秀亞、林文月、趙雲、亮軒、歐陽子、宣建人、邱言曦、馮驥才、舒夏、李牧華

章節試閱

【大樂之一】

讀書無憂

讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

~林語堂

讀書的藝術

林語堂(一八九五年~一九七六年),原名和樂,後改名玉堂、語堂,福建龍溪人。上海聖約翰大學畢業,美國哈佛大學碩士,德國萊比錫大學博士,曾任教於清華大學、北京大學、北京女子師範大學、廈門大學、南洋大學等校。曾創辦《論語》半月刊、《人間世》半月刊、《宇宙風》半月刊、《天風》月刊(美國)等。著有散文集《生活的藝術》、《無所不談》...

讀書無憂

讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

~林語堂

讀書的藝術

林語堂(一八九五年~一九七六年),原名和樂,後改名玉堂、語堂,福建龍溪人。上海聖約翰大學畢業,美國哈佛大學碩士,德國萊比錫大學博士,曾任教於清華大學、北京大學、北京女子師範大學、廈門大學、南洋大學等校。曾創辦《論語》半月刊、《人間世》半月刊、《宇宙風》半月刊、《天風》月刊(美國)等。著有散文集《生活的藝術》、《無所不談》...

»看全部

目錄

新版序鄭明娳初版序鄭明娳‧林耀德

【大樂之一】

讀書無憂讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

林語堂◎讀書的藝術

朱光潛◎談讀書

徐 訏◎書籍與我

舒夏‧李牧華◎書的價值

邱言曦◎談讀書

【大樂之二】

書房徜徉書房的用途是庋藏圖書,並可讀書寫作於其間,不是用以公開展覽藉以驕人的。……書房不在大,亦不在設備佳,適合自己的需要便是。

梁實秋◎書房

琦 君◎自己的書房

張秀亞◎書齋

林文月◎臺先生和他的書房

何 凡◎三...

【大樂之一】

讀書無憂讀書是一件涉及兩方面的事情:一在作者,一在讀者。作者固然對讀者做了不少的貢獻,但讀者也能藉著他自己的悟性和經驗,從書中悟會出同量的收穫。

林語堂◎讀書的藝術

朱光潛◎談讀書

徐 訏◎書籍與我

舒夏‧李牧華◎書的價值

邱言曦◎談讀書

【大樂之二】

書房徜徉書房的用途是庋藏圖書,並可讀書寫作於其間,不是用以公開展覽藉以驕人的。……書房不在大,亦不在設備佳,適合自己的需要便是。

梁實秋◎書房

琦 君◎自己的書房

張秀亞◎書齋

林文月◎臺先生和他的書房

何 凡◎三...

»看全部

商品資料

- 作者: 林語堂、梁實秋、張秀亞

- 出版社: 正中書局股份有限公司 出版日期:2009-09-01 ISBN/ISSN:9789570918472

- 語言:繁體中文 適讀年齡:12~18歲 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|