序章

視訊螢幕上的新聞報導畫面不停地播放著賽倫的攻擊對銀河總部所造成的死傷與破壞。桀斯族生化機械和銀總安全部執法人員的屍體在議會大廳裡懸浮飄盪,管委環廊整個區塊都被轟成了燒熔扭曲的金屬。原本隸屬銀河總部的艦隊化成了一塊塊焦黑的殘骸,散落在巨蛇星雲的雲團裡,形成一片由血腥殺戮而誕生的小行星帶。

幻影人冷冷地看著這一切,不帶任何的個人情緒。雖然重建與修復這座銀河系規模最巨大之太空站的工程已經展開了,但是這一戰的迴響與震撼遠非只是物質上的大規模破壞而已。在桀斯族入侵之後的幾個禮拜,整個宇宙的所有主要媒體都被如此不可置信的畫面給佔據了。

這次的攻擊直接撼動了那些外星種族的權力核心,打碎了他們自以為所向無敵的天真自信。銀河總部不僅是議會的所在,更是他們無可動搖之權力與位階的象徵,而這回竟然差一點就要被敵方的艦隊給攻陷了。數萬人因此而喪生,議會星域的全體成員都在悲痛哀悼。

然而,他人眼中的悲劇,卻是他眼裡的機會。他很清楚,也許比任何人都還要清楚,銀河系對自身之脆弱的突然警覺,將是有利於人類的。而這正是他的獨到之處:他是個有願景的人。

曾經他也就像其他所有的人一樣。曾經他也跟地球上其他的人一樣驚訝,當波西恩族的遺跡在火星上被發現的時候。曾經他也訝異地看著螢幕,當新聞報導人類首次與外星種族爆發激烈接觸的時候。當時他只是個尋常的人,做著尋常的工作,過著尋常的生活。曾經他也有過朋友和家庭。曾經他甚至也有過名字。

但那些全都已經是過去的事情了。為了他的理念而不得不全數剝奪。如今他已成了「幻影人」,捨棄與超越了凡俗的存在,以追求更高遠宏大的目標。雖然人類已掙脫了地球的束縛,但他們依然未曾得見上帝的容顏。而是出乎意料地發現了一整個繁榮興盛的銀河社群:數十個外星總族,散佈在數百個太陽星系與成千個世界。如同初登場的新秀,人類就這樣被塞進了這座星際政治角力場,想活下去就得持續不斷地進化與適應新的變局。

但是,對外代表人類的地球聯盟根本不值得信任。他們不過是一群傲慢腐敗的官僚與各自為政之軍事機構的集合體,是個效率低落而笨拙的組織,被數不清的法條、傳統,以及所謂的公共意見給壓得不良於行。只對磕頭討好其他的外星種族有興趣,根本無法——或者根本不願意——做出有益於實踐人類天命的艱難決定。

地球上的居民需要有個人來帶領他們實現此一宏大的願景。他們需要願意做出必要之犧牲的英雄與烈士,以將人類提升至高於其他星際競爭對手的位階。他們需要地獄犬,而地獄犬沒有幻影人便無法存在。

身為一個有深邃洞見的人,他十分清楚這點。沒有地獄犬,人類就註定只能在異星主人的腳邊屈膝奉承。只不過,還是有人會說他的所作所為是犯罪的、是不道德的,是殘酷的。歷史將會證明他的無辜與清白,但在此之前,他與他的信徒們將被迫隱姓埋名,在暗中努力實踐他們的目標。

螢幕上的畫面變了,切換成薛普德少校的肖像。身為銀河總部的第一位人類特遣菁英,薛普德是擊敗賽倫與其桀斯族的關鍵人物……至少官方報告上是這麼說的。

幻影人不禁好奇,那些個官方報告裡究竟刻意遺漏掉了多少東西。他當然很清楚,這次的事件絕非只是一位失了控的圖瑞人特遣菁英的個人行為。別說賽倫為何會率領桀斯族部隊攻擊議會,光是他那艘壯觀無比的旗艦霸權號,便可以看出這件事究竟有多麼的不尋常。儘管新聞報導一再宣稱那是桀斯族建造的,但是只有瞎了眼的笨蛋才會相信。凡是能承受得住地球聯盟和銀河議會艦隊合力攻擊的戰艦,其先進的科技水準必定遠遠超越了全宇宙其他所有的船艦,絕非出自於銀河系任何已知種族之手。

很顯然的,有些事情掌權者並不希望公開給一般大眾知道。他們害怕會引起恐慌;他們一面編織謊言、扭曲真相,一面忙著在議會星域裡展開根除桀斯族最後一絲一毫反抗勢力的漫長獵殺。但是地獄犬在地球聯盟裡是有人的。而且還是很高階層的人。遲早,這次攻擊事件所有細節的機密報告便會逐一傳到幻影人這邊來。或許得花上幾個禮拜,甚至幾個月,他才能洞悉整個真相與內情。但是他可以等。他是個很有耐心的人。

不過他無法否認,這的確是個相當有趣的時間點。過去這十多年來,領導銀河議會的三大種族——薩拉人、圖瑞人,阿沙里人——一直在試圖阻撓人類勢力的擴張,賞給了人類一次又一次的閉門羹。但如今這些個門總算是被轟掉了。銀河總部的軍力已被桀斯族殲滅大半,地球聯盟的艦隊瞬間成了全宇宙最為強大的軍事武力。銀河總部議會已將近一千年沒有任何變化,如今也該是大幅改組的時候了。

有些人相信這象徵著外星三巨頭專政的結束,以及人類地位勢不可擋的竄升。然而幻影人明白,創業維艱、守成不易;權力的維繫遠比權力的奪取要來得艱難多了。不論地球聯盟能在短時間內謀得多少的政治利益,那都只是過眼雲煙罷了。薛普德少校的英勇事蹟和地球聯盟艦隊的義勇之舉,終究會一點一滴的消融在整個銀河系的集體意識裡。外星政府的欽佩與感激之情將漸漸淡化,被猜疑與憎恨所取代。假以時日,他們必定會重建他們的艦隊。而且不可避免的,其他的種族也會再度起身競逐大權,犧牲人類的利益來成就他們自己。

縱使人類已經跨出了一大步,但是前方的路途依然遙遠。為了爭奪宇宙霸權,他們還有許多場的硬仗要打,還有許多個不同的前線要開拓。對銀河總部的攻擊事件僅僅只是銀河大謎團當中的一小塊拼圖罷了,他將會等時機成熟的時候再來處理。

至於此刻,他尚有更為迫切的問題需要處理;他必須將注意力挪轉到其他的地方。身為一位有遠見的領導者,他瞭解同時籌備多個策略與計畫的重要性。他知道何時該耐心等候,何時該主動出擊。而現在,便該是主動出擊,動用他們在超凡計畫裡的資源的時候了。

第一章

保羅•葛雷森很不喜歡作夢的感覺。年輕的時候他總是一夜無夢,安枕到天明,只可惜那些個純真的日子已經是好多年前的往事了。

他們已經起飛了兩個小時,但還得要四個鐘頭才會抵達他們的目的地。葛雷森檢查了一下船艦引擎與量能驅動器的狀態,然後又本小時第四度地在導航圖上重新確認他們的航行路線。駕駛員在太空船進行超光速飛航途中幾乎無事可做,因為所有的一切操作都電腦自動化了。

他並不是每天晚上都會作夢,但幾乎每兩天就會有一次。或許是因為年紀漸漸大了的關係,或許是因為他偶而會吸食紅沙的副作用。也或許,只是單純因為良心不安。薩拉人有句俗諺說道:藏了太多秘密的心永遠無法安息。

他只是在拖延時間罷了;一再又一再地檢查飛航儀表和讀數,逃避即將發生的事情。承認了自己的恐懼和抗拒,讓他——逼他——面對眼前的處境:把事情辦好。他深深吸了一口氣集中精神,緩緩地從座位上站起來,心臟在胸口怦怦跳個不停。不能再拖了。是時候了。

在某種程度上,他每次都知道自己正在作夢。所有的東西都彷彿披上了一層薄霧似的,彷彿畫面模糊的重播影片,產生出一種疏遠而虛假的真實感。但即使是隔了這麼一層朦朧的紗簾,有些東西反倒顯得異常的清晰,會有些微小的細節不可磨滅地刻印在他的潛意識裡。這種對比不僅更加強化了他的夢境的超現實感,但同時也讓它們變得比醒著的世界更為鮮明劇烈。

他的雙腳輕聲地踩在鋪著地毯的走道,從駕駛艙前往位於船尾的客艙。佩爾和琪鷗斜對角面對面坐在那兒的四人座位。佩爾是個高頭大馬的壯漢,橄欖色的肌膚,頭髮是短而膨的小爆炸頭,下巴留著稀疏的黑鬍子。他的位置正面對著走進客艙的葛雷森,聆聽耳機裡的音樂,身體緩緩地前後搖晃。他的手指頭輕輕地敲拍著大腿,修剪得整齊完美的指甲刷著深色長褲的布料。他脖子上依然打著領結,只是解開了西裝外套的扣子,鏡面太陽眼鏡收在右胸的口袋。佩爾的雙眼幾乎是閉上的,顯然正沈醉於音樂的旋律。而如此安詳放鬆的形象,和他身為泰拉佛瑪黨最頂尖保鏢的形象顯然頗不相符。

琪鷗穿著和她搭檔一樣的西裝,只是少了領帶,而且身材也不像一般保鏢那樣的魁梧健壯。她整整比佩爾矮了一英尺,體重大概也只有一半,但是從她渾身緊實的肌肉線條還是猜得出她肯定有著矯捷的身手。

雖然她實際的年齡很難看得出來,但葛雷森知道她至少已經有四十歲了。營養學和基因療程的進展大幅降低了年齡對人類的影響,如今五十歲的人擁有三十歲的美貌和體能狀況已經是稀鬆平常的事情。而琪鷗不尋常的外貌更令人難以猜測她到底有多老或者多年輕。她的膚色極度蒼白,有種鬼魅似的恐怖感,然後銀色的頭髮又剃短到足以瞧見她蒼白色的頭皮。

由於過去這兩個世紀以來混種通婚在地球上極為普遍的緣故,真正天生白皮膚的人已經非常稀少,所以葛雷森懷疑琪鷗異於常人的膚色是因為她懶得去矯治的某種黑色素基因缺陷……但當然,也很有可能是她刻意選擇去漂白美容的結果。畢竟,能見度也是她從事保鏢工作的關鍵重點:讓別人知道你正在值勤,他們在幹蠢事之前就會多想一想。儘管個頭不高,但琪鷗古怪的外觀肯定會讓她在人群裡格外受到注目。

她的位置正背對著葛雷森,不過她還是謹慎地在位子上轉身看著他走入客艙。她渾身緊繃,一副隨時準備好要出手的樣子,跟佩爾的輕鬆自在簡直徹底相反。不像她的夥伴,琪鷗似乎完全沒有鬆懈下來的時候,即使是在最為尋常的狀況之下。

「怎麼了嗎?」她上下打量著駕駛員,口氣嚴肅地質問。

葛雷森立刻停住,舉起雙手與肩同高。「只是想來喝點東西。」他向琪鷗解釋道。

他渾身洋溢著緊張的氣息,甚至連手指尖都在顫抖。不過他還是很小心,沒讓講話的音調洩漏出任何的可疑之處。

這一場夢境實在是太過熟悉了。這十年來他已重溫自己的第一次暗殺任務不下百次,或甚至上千次了。當然,中間也有穿插過別的任務;別的死亡場面。為了實現更宏大的理念,他已奪走了很多、很多的性命。倘若人類要活下去——要勝過其他所有的物種——犧牲勢必難免。但是在所有的犧牲、所有被他奪去的性命、所有他完成過的任務當中,這個卻是他夢得最為多次的。

眼見這位駕駛員並不具有即刻的威脅,琪鷗轉身坐回她的位子,但好像還是提防著一有風吹草動便會立即出手的模樣。葛雷森走到她背後位於客艙角落的小冰箱。他的喉嚨又緊又乾,連吞口水都覺得不舒服。而且他彷彿見到琪鷗的耳朵因為聽到他嚥口水的聲音而動了一下。

他從眼角瞥見佩爾拿下了耳機,隨手扔在旁邊的空座位,然後站起來伸了個懶腰。「我們還要多久才會到?」他打著呵欠口齒不清地問道。

「四個鐘頭。」葛雷森邊回答邊打開冰箱,然後蹲下來察看裡面的東西,並且努力維持自己呼吸的平穩。

「不會有意外吧?」佩爾詢問正伸手在冰箱裡撈東西的駕駛員。

「一切都按照既定的行程。」葛雷森回答,同時左手握住一瓶罐裝水,右手抓住一把細長鋸刃刀的握柄;那是他在啟程前便預先藏好在冷凍庫裡的。

儘管他曉得這只是一場夢,葛雷森還是無力改變任何即將發生的事情。這齣劇碼將毫無更動或變化地繼續演下去。他被困在一個旁觀者的被動角色裡,彷彿一個被迫親眼看著事情又原封不動地再度上演一遍的證人;他的潛意識拒絕讓他竄改他自己的個人歷史。

「我去看一下那個睡美人。」佩爾看似漫不經心地對著葛雷森下達了開始行動的密語。現在已經沒有退路了。

船上只有另外一位乘客:克羅德•梅諾,親人類的泰拉佛瑪政黨最高層級的一位成員。一位擁有龐大財富與權力的人,一位很有個人魅力——雖然不見得每個人都會喜歡——的公眾人物;一位負擔得起私人星際飛船、專屬的駕駛員,以及兩位全職保鏢陪著他四處跑行程的人。

一如往常,梅諾在起飛後便躲進了位於船尾的貴賓艙,在裡頭休息,為他的下一場公開亮相做好準備。他們預定在幾個小時之後抵達山西殖民地的民用太空站,梅諾將在那兒為一群泰拉佛瑪的熱情擁護者發表一場演說。

在拿山星際動力企業的回扣醜聞事件爆發之後,伊妮茲•席夢絲便被迫辭去泰拉佛瑪黨主席的職位。很明顯的,繼任她的人選若非克羅德•梅諾,便是另一位叫做查爾斯•薩拉奇諾的男子。而且這兩人如今都在忙著密集前往各個人類殖民地巡迴拜票亮相,以爭取更多的支持。

目前梅諾的民調數字整整領先了三個百分點。只不過,選情馬上就要翻盤了。因為幻影人希望薩拉奇諾能夠勝選,而幻影人總是能夠得到他想要的結果。

葛雷森在冰箱前站了起來,用罐裝水遮住武器,以防琪鷗正好往他這邊看過來。還好,她依然背對他坐著,把注意力放在佩爾的身上,看著他悠哉地邁開大步走向船尾的貴賓室。

水瓶上冰冷的水珠害他的左手掌變得又冷又濕。他的右手也是濕的——因為緊緊握著刀柄的濕熱汗水。他無聲地往前走了一步,距離琪鷗的背後只有幾吋遠,裸露的後頸正對著他。

佩爾絕對不可能和她靠得這麼近,而且肯定會引起她的懷疑而提高戒備。儘管他們一起共事當梅諾的保鏢已將近六個月了,琪鷗還是無法完全地信任她的夥伴。佩爾曾經是個傭兵、是個有著晦暗紀錄的職業殺手。琪鷗無時不刻至少會有一隻眼睛在盯著他,因此這件任務才非得由葛雷森來動手不可。她或許不信任他——琪鷗誰都不信任——但至少她不會像注意佩爾那樣緊盯著他的每一步。

他牢牢握住武器準備出手,深深吸了一口氣,然後猛地往前揮刺。刀尖角度微微上揚,戳向琪鷗耳後頭骨的致命弱點。照理這該是乾淨俐落的致命一擊,然而他一瞬之間的猶豫卻害自己付出了慘痛的代價,讓琪鷗給察覺到了。歷經無數次戰鬥所培養出來的生存本能立刻有所反應,琪鷗從座位上跳了起來,轉身面對著她的突襲者。驚人的反射神經救了她逃過瞬間斃命的下場,刀子並沒有順利地刺入她的腦殼,而是牢牢地插在她的脖子上。

葛雷森急忙往後退開,刀柄從他汗濕的掌心滑開。他一直退到背後撞上了小冰箱旁邊的牆壁才停住;他無處可躲了。琪鷗已站了起來,在對面的座位瞪著他,而葛雷森彷彿在她的眼裡看到了自己的死亡宣告。失去了偷襲的優勢,他根本不是作戰經驗老到的她的對手。他甚至連把武器都沒有,他的刀仍詭異地插琪鷗脖子的側邊,握柄微微晃動。

她無視後腰的手槍——她可不打算在航行中的太空船裡冒險開火——從腰帶抽出了一把尖銳的短刀,然後跳過隔在她與葛雷森中間的座椅。

這是個致命的錯誤。葛雷森雖然錯失了致命殺著的機會,暴露出他的經驗不足,但那也讓琪鷗低估了他的實力。她過度自信地朝他直衝了過來,想要儘速結束這一戰,而非先穩住陣腳或小心地繞過座椅。她這戰術上的誤判等於奉送一瞬之間的空檔給了她的對手,而那正是他所需要用來奪回優勢的。

她的雙腳一離開地面,葛雷森立刻往前猛撲。身在半空中的琪鷗已無法停下動作或改變方向,於是他們兩人就這樣撞成了一團。葛雷森察覺到她的刀刃劃過了他左臂的二頭肌,但是在這樣的貼身肉搏中這位小個頭的女人並無法取得足夠的施力依靠,所以只造成了淺淺的傷口。

| FindBook |

有 5 項符合

質量效應:登峰造極的圖書 |

|

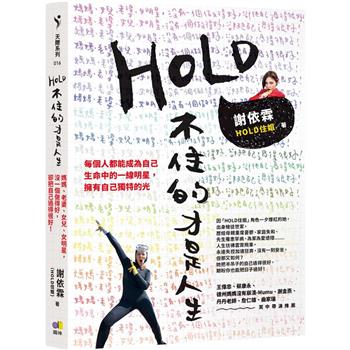

質量效應:登峰造極 作者:Drew Karpyshyn 出版社:尖端出版 出版日期:2010-03-18 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 306 |

小說/文學 |

$ 316 |

中文書 |

$ 317 |

英美文學 |

$ 324 |

小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:質量效應:登峰造極

2007年E3官方權威鑒賞大獎(Game Critics Awards):最佳角色扮演遊戲

全球銷售三週突破百萬,Xbox360評價最高的原創RPG

《質量效應2》2010年1月26正式上市!

「神秘的波西恩族外星人於五萬年前因不明原因而全數消失殆盡,僅在宇宙各處遺留下了超先進的科技文明遺跡,而其中一處遺跡正位於太陽系的火星之上。後來人類意外地發現了這座殘留在火星上的波西恩族遺跡,科技水準大幅躍升,進而獲得了星際航行的能力,接觸並加入了其他已在利用此超科技古代文明的外星人種。只是,對某些組織而言,光和其他外星種族和平共存是不夠的。只有全面支配,才能確保人類長遠的競爭優勢──」

科學家卡莉.珊德絲離開了地球聯盟軍,加入卓越計畫,協助擁有「異能」天賦的孩童掌控他們的特殊超能力;而這項計畫裡最有前景的學生就是年僅十二歲的自閉症女童吉莉安.葛雷森。然而卡莉一直被蒙在鼓裡,吉莉安其實是「地獄犬」這個地下軍事組織所操弄的一枚棋子,而且他們一直在對學生進行非法的實驗。

而當地獄犬組織的陰謀敗露之後,吉莉安的父親立即帶著她離開卓越計畫,逃入無法無天的界神星系。為了保護吉莉安,卡莉遂決定奮不顧身地與他們同行,殊不知吉莉安的父親其實正是地獄犬的臥底間諜。為了拯救這位小女孩,卡莉必須深入銀河最遙遠的盡頭,挑戰窮凶極惡的敵人,面對毫無勝算的絕境。但是,她究竟該如何從她親生父親的手裡救出這位女孩?

章節試閱

序章視訊螢幕上的新聞報導畫面不停地播放著賽倫的攻擊對銀河總部所造成的死傷與破壞。桀斯族生化機械和銀總安全部執法人員的屍體在議會大廳裡懸浮飄盪,管委環廊整個區塊都被轟成了燒熔扭曲的金屬。原本隸屬銀河總部的艦隊化成了一塊塊焦黑的殘骸,散落在巨蛇星雲的雲團裡,形成一片由血腥殺戮而誕生的小行星帶。幻影人冷冷地看著這一切,不帶任何的個人情緒。雖然重建與修復這座銀河系規模最巨大之太空站的工程已經展開了,但是這一戰的迴響與震撼遠非只是物質上的大規模破壞而已。在桀斯族入侵之後的幾個禮拜,整個宇宙的所有主要媒體都...

»看全部

商品資料

- 作者: Drew Karpyshyn

- 出版社: 尖端出版 出版日期:2010-03-18 ISBN/ISSN:9789571042398

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:320頁

- 類別: 中文書> 世界文學> 英美文學

|