我想我比一般人還要冷漠。

至今不管是遊玩、念書或談戀愛,我都有一定的投入程度。

但是,我不曾因為太投入而昏了頭。和朋友談笑、或是看到誰哭了給予安慰鼓勵,我的內心深處都有個漠然的我冷靜地觀察情況。

我也不愛與陌生人打交道,總覺得好無聊。

喜歡的話是一句改編過的世說新語「石橋を叩いて渡らない」。(石橋敲到破,照樣不過)。(譯註:原始諺語是「石橋を叩いて渡る」(過橋前先敲一敲。喻行事得步步為營。)

或許是這樣的個性使然,我和歷任男友都交往不久。

我沒有要玩弄他們的感情,只是我遇不到能讓我尊敬的人。

真正讓我敞開心胸的,大概只有我養的狗了。

表面上的我,並不是那樣冷漠的人。

雖然我個性易熱又易冷而且很龜毛,該做的事還是會做好。

我也有同性朋友,遇到困難時會互相幫忙、為了愚蠢至極的事又哭又笑的青春日子我也有過。

然而,我有個多年好友卻說:

「英愛那個人,不太相信人。」

分手的男友也這麼說我:

「妳這人很無血無淚。」

別人的批評,格外形塑出我就是那樣的人。

人有時會因為外界任意塑造的形象,多多少少影響到日後的個性。

被誇說「漂亮」,審美眼光就會提高,果真越變越漂亮。

被誇說「聰明」,為了贏得更多讚美,就更加發憤讀書。

被批說「無情」,自己也這麼覺得,就越發加無情到底。

我也曾想過,我給人的印象和實際上有落差,大概是我的錯。

但是,在我瞭解到這對我沒啥損失後就釋懷了,我無須改變。

我的優缺點,在我心中自有評量。

這些話我絕對不會跟人說。我不會輕易表態或說出真心話。

再微不足道的情感或想法,我大多都讓它們沉在心底,不會表露。

講出來我會難為情,也有種沒人瞭解我、幾近死心的感覺。

我想,任何人都有這樣的想法。

我會讓比較善於社交的自己站到前方,漠然真實的我再退後一步監視她。我就是這樣活過來的。

只是內心深處不時會有股炙熱且蜿蜒交錯、宛如重油的焦躁感,那到底是什麼?

閒人才有的情緒化、多愁善感,我也會有。

清晨的國分寺車站,常看得到一群喝得爛醉的小伙子。

蹲在路旁哭訴煩惱、互相舔舐傷口的年輕男女。

朝他們瞄了一眼,照樣上班去的大人們。

以及,冷眼觀察那些人的我。大家都只有一紙之隔,沒什麼差別。

我在無憂無慮的環境中長大,無牽無掛地上國中小學,高中時代玩得比大家瘋的的結果是沒考上大學,我就一邊當個玩票性質的模特兒,一邊和父親住在老家。

冷血動物如我,在平淡無奇的生活當中觀察自己,也觀察別人。

我正在等高中就認識的朋友。

昨晚講了三小時電話的結果,就是約好見面再繼續講。

那三小時的電話費到底算什麼?

電話中談的,是她的失戀。

總之就是,交往三個月的男友跟她坦承是同志。

我朋友覺得那只是對方想分手的藉口,堅持不肯分。她男友便帶了據稱是他新戀人的男人,在我朋友面前口交。

原本覺得與我無關也很無趣的分手故事,剎時飄來香豔的黃色刺激。

我那堅持不肯分手的朋友,看到之後也啞口無言。

無處宣洩的情感,化為三小時的電話朝我襲來。

朋友搭乘本日第二班車來到了。

都廿歲的人了,還穿著卡通涼鞋、上下成套的灰色運動休閒服。雖然有化妝,但可能在電車裡哭過吧,哭花的睫毛膏讓她成了熊貓眼。拜託妳各方面都冷靜點行不行。

進到速食店後,朋友就開始說故事了。

從他們相識至今,同樣的故事講了三遍,中間不乏夾雜謾罵。等她終於說完了,冰塊溶成水的可樂也變難喝了,煙灰缸塞滿了涼煙。

簡單說,他們會認識是對方主動搭訕,這點頗讓人意外。

她在離家最近的那一站被男方搭訕,由於兩人的笑點一樣低,對方提出交往,兩人就成為男女朋友了。

兩人只在彼此有空時才見面,交往第一個月就有了肉體關係。

雖然偶有小爭執,兩個月的交往期間尚是互動良好的情侶。

昨天是他們交往滿三個月紀念日,男友就當著她的面和新男友口交。

朋友擤了好幾次鼻涕,不斷地講「太離譜了,簡直莫名其妙」。

朋友如此神經質的模樣才真是離譜,但她又不像是說謊。

男方的目的是什麼?他當真是同志嗎?內心的疑問不斷擴大。我從以前就這樣,一旦有存疑就停不下來。

就這樣,我的好奇心被點燃了。

「妳會再和前男友以及他的新男友碰面嗎?」

朋友哭得皺皺的臉蛋,這下更皺成一團了。

「要聯絡是聯絡得上,為什麼這麼問?」

「因為莫名其妙的謎團太多啦。你們上過床了吧?那對方不就是雙插頭?當初還是他主動和妳搭訕的。而他和妳分手的理由卻是他是同志,這樣不是很矛盾嗎?既然他是同性戀,就不該來招惹妳這個異性戀,太失禮了。」

打死都不能跟朋友說我是基於好奇想見見她男友。我講了一堆道理,隱藏我的本意。

我說的話,朋友恐怕有一半是有聽沒有懂,只是頻頻點頭。

「說得也是,好吧。我跟他說說看。但說我想見他會很尷尬,我會說是英愛妳想見他,可以嗎?」

「沒問題!」

她會答應得如此爽快,恐怕也是想利用我再見到他吧。我實在不想說朋友就是互相「利用」,但若說是利用彼此長處互補,我就能接受。

我們直接聯絡上那位自稱是同志的前男友。

時間很快就約好了,隔天見面。

人一旦被漠視,就會變得難纏。我朋友就是那種典型。那個男人也知道,才會爽快接受她想見面的要求吧。聽我朋友的敘述,就覺得他是相當懂得女性心理和行動並投其所好的好青年。也難怪我朋友會陷得如此深。我對他的興趣是越來越濃厚了。

到了當天。

我和朋友、以及朋友的前男友和他的新情人四人,在約好的大眾餐廳聚首。

大田優牙,就是朋友前男友的名字。

身高接近一百八十公分,很有男人味,打招呼時笑起來的樣子卻很稚嫩。

黝黑的肌膚與二月時節一點也不相襯。服裝也走衝浪風。看到他就想到夏天。

就算他不是異性戀,也無疑是個桃花男。

在大眾餐廳的飲料吧,他將紅茶用的檸檬汁加入可樂裡。

我看到那樣的混搭喝法,就知道這傢伙很會玩。

至於優牙的新男友,頂著一個爆炸頭,皮膚黝黑。就像頭獅子。

「哈哈哈,妳們好啊!」說好聽點是個性開朗,但沒啥腦子。

我實在無法想像這兩人口交的場景,心情好複雜。

我們男女四人面對面在大眾餐廳就座。

「請問英愛小姐芳齡?」

優牙開口問我。

「廿歲,你呢?」

「咦──!還以為妳比我大!我和他都是廿一歲!」

不著邊際的對話進行了幾十分鐘,我的朋友一直沒切入主題,只是在陪笑。她在桌底下握著我的手。明明有很多話想問,實地見了面卻全忘光了吧。

「為什麼你是同志,還要跟她交往?」

我單刀直入問了。不管是誰都會覺得很突兀吧。

我以外的三人都愣住好幾秒,然後看著我。有種。

讓時間再度動起來的人是優牙。

「我跟她解釋過了,是因為我愛上了他。」

「那你們當場接吻給我看。」

「不好啦!妳也不會在大庭廣眾下接吻吧?」

我扶住坐我旁邊的朋友下顎,雙唇印上她的。

大家都啞口無言,我則睜大眼睛看著優牙。

優牙默默轉向左邊,好像在沉思。

我在書上看過,人在思考事情時會看向左邊。原來是真的。

在座三人都在等優牙的答案。

「那麼,要不要和我玩個遊戲?」

「咦?你在說什麼啊。」

優牙保持微笑,下巴朝他左方的窗邊孥了孥。

「那邊不是有兩名客人嗎?我剛才就很注意他們。」

朋友轉過頭看那兩人。

窗邊的沙發坐著個女人,對面的座椅坐著個男人。

「妳若猜中那兩人是什麼關係,我就告訴妳實情。」

還以為他要說什麼,莫名其妙就開始了無聊的推理遊戲。這人真麻煩。

男人看起來像是30歲的人,相較之下女人是20來歲。

女人穿著端莊,像是OL。男人鬍子沒刮,造型又不清爽,簡單說就是髒髒的大叔。很不搭調的兩人。想不注意都難。

「就是一般的情侶吧?」朋友說。

「還是同伴?」鬆獅頭如此猜測。

優牙看著我的眼睛問。

「英愛小姐,妳認為呢?」

「他們不是情侶也不是朋友。頂多是剛剛才在交友網站之類的認識。」

「咦?妳怎麼知道?」大家不約而同看著我。

「我懂了,是從距離感看出來的!」

我看向優牙,搖搖頭說「不是」。

「剛才我在洗手間聽見那女人跟朋友講電話。她說今天見面的男人有點怪怪的。」

「……什麼呀,原來是這樣。」

優牙的遊戲馬上就結束了。

「好了,快照約定回答我剛才的問題。」

「……英愛小姐,可以給我妳的手機號碼嗎?信箱也行。」

令人意外的答覆。我傻住了,看看朋友,小聲問她:「可以嗎?」

優牙似乎也知道朋友對我是百分百信任。

「可以。」

就這樣,我和優牙交換了手機號碼,四人就解散了。

解散後,朋友果然又開始抱怨。

「那傢伙絕對是看上妳了。想不到他是那麼花心的傢伙。」

見面之後,她對優牙已經不再那麼依戀了。

只是她不停問「優牙傳給妳簡訊了沒?有的話要告訴我喔」,有點煩。

對她很不好意思,我幾乎都沒在聽。

隔天,我和優牙見面了。就我們兩人。

早上,我收到優牙傳來的簡訊:【我有話跟妳說。等妳有空我們見面談談。】

跟朋友才分手沒多久的前男友見面實在有點那個,但是他傳的簡訊簡潔到不會讓我感到愧疚。畢竟第一次見面時,我就想和他單獨聊聊了。我不太會形容,總之就是單純對這個人有興趣。

情人節晚上,他開車來到國分寺站的牛丼屋前面。

簡單打過招呼,我坐上了他的車。

在公園前停好車,他買了溫熱的罐裝咖啡給我。

眼前是沒人在玩的鞦韆、低矮的溜滑梯、有小水桶和小鏟子遺落的沙坑。我們在公園的長椅坐下。

「英愛小姐,關於妳昨天的問題真正的答案──」

能言善道,又很會抓時機的優牙直接切題。

「英愛小姐是聰明人,相信妳也發現了。其實我不是同志。」

我忽然覺得優牙自然不做作的談吐很有魅力。

「妳能接受愛人打飽嗝嗎?」

他車輪般的眼睛直視著我問。

「啊?還好,這是生理現象,我不會太在意。」

「這的確是雞毛蒜皮的小事。有一天,我和她去一家電視介紹過的中菜餐館吃煎餃。然後我開車送她回去。就在那時,她在車內打了個飽嗝。」

「那就是你堅持分手的理由?」

「不是,是因為我聞到了那個臭味。」

「啊……」我好像有點懂了。

「這種事很難啟齒吧?一星期過去了,我們兩人一起吃過的煎餃氣味還在我腦內縈繞不去。找朋友商量,全場一陣爆笑之後,對我是無比的同情。我才決定分手。這是我想得到的,最不傷害她的分手方式。」

「所以你才假裝成同志?那樣不是也很可笑嗎?」

優牙苦笑了一下。

「從小我就喜歡惡作劇。在我而言,這個分手理由是最能讓人接受的,日後也能當笑話拿來閒聊。所以我覺得這個理由最好。」

就另一個層面而言,他的選擇還真是做對了。我朋友頭腦不好又固執。太普通的分手原因她也不會接受,她的癡情和愛抱怨可不是蓋的。

優牙將分手全歸咎於自己,可以感受到他的溫柔。

「我還特地去情趣商品店買了假陽具,套在那傢伙身上。」

那傢伙指的就是假扮成優牙男友的那男人吧。

記得假陽具是仿造男性二弟弟的情趣用品。我連碰都沒碰過。

「後面的發展,妳都知道了。」

雖然令人傻眼,但他這番開誠布公似乎是真的。

「太無聊了,真掃興。我本來想視情況把你一拳打飛的。」

「我今天來也做好了會挨揍的心理準備。後悔就不好了。快趁現在給我一拳吧。」

優牙說完,就掀起上衣露出腹部。

我傻眼了,本想罵他個狗血淋頭,可是他健美的六塊肌會讓人想起大衛像。有那麼一瞬間,我覺得挺美。

「……你的體魄好健美。」

「我的嗜好是做伏地挺身,其實我也想現給妳看。總之,我剛才說的,就是這場惡作劇的全貌。不過,現在有更要緊的事。」

「要緊的事?」

「就是妳啊,英愛。」

他忽然直呼我的名字,害我怦然了一下。

「你幹嘛?突然直呼我的名字。」

我假意丟出做作的問題以掩飾內心的動搖。他微微一笑。

「妳還記得大眾餐廳那兩人吧?就是妳猜中關係的邋遢男和端莊女。」

「嗯。」

「英愛,妳是什麼時候去洗手間的?」

啊,他察覺到了。

「妳沒有去洗手間。妳只說要打電話給爸媽,到餐廳外面去。這個不重要,重要的是妳猜中了那兩人的關係。妳是怎麼知道的?」

「沒有啦,我覺得你的推理遊戲很麻煩,就隨便胡謅兩句。事實上他們真的是情侶吧?」

「妳在說什麼啊。後來我直接跟那兩人確認了,他們真的是在網路認識、第一次見面的陌生人。」

「什麼?你騙人!」他真的去問了?

「是真的。人最怕打破砂鍋問到底,一問就全招了。倒是妳為何會猜中他們是第一次見面?妳是從哪裡看出來的?」

我的視線從停在公園前方的車輛,移到鄰座的優牙。

「你問我我也不知道……真要說的話,那女的一副迫不及待想走人的樣子……」

「怎麼個迫不及待?」

「頻頻看手機、吃飯速度又很快。雙腿也不時換邊交疊。」

「妳好厲害,對周遭真是觀察入微。但他們的座位背對著妳,妳怎麼觀察到的?」

「你後面有一大面鏡子,店內我都看得一清二楚。」

他沒有移開目光,直直地望著我。

「哈哈哈哈!」然後忽然笑了。

「你笑什麼?」

「我開心啊!我一直在找像妳這樣的人!喂,我們再約出來吧!下次我給妳看好玩的東西。」

「你這人真的很莫名其妙。」

之後我們又閒聊了一會,他就送我回家了。

幾天後,果然如優牙料想的一樣。

我隱瞞和他單獨在外見面的事,跟朋友打假報告:「他果真是GAY。」

雖然他大費周章的分手佈局讓人傻眼,起碼我朋友接受了他犧牲到那種地步編出來的理由。也明白兩人復合無望。

如今我的朋友已能以受害者的姿態,四處哭訴這次的情傷了。

優牙在我們這群朋友間的評價一落千丈,但當事人並未受到傷害。

就這樣,朋友和優牙圓滿分手了。一切都如優牙的預期。

在四人見面後兩星期的某一天,我依約和優牙見面。

在KTV唱彼此喜歡的歌曲時,他忽然開口:

「英愛,妳知道SCM嗎?」

「不知道。」SCM?乍聽之下,以為是某個歌手或什麼團體的名稱。

「這件事,我只跟妳一個人說。」

優牙從包包拿出一個用塑膠袋包著、看似假牙的東西,以及說明書。

「我想妳可能不會相信,但是用這東西可以得到奴隸。」

「啊?那是什麼?」優牙的表情相當認真。

「靜靜聽我說。反正妳也沒損失。一開始我也不相信。但是,這東西是真的能得到奴隸。」

我只當這是新型的詐騙手法。「你試過了?」

「不,還沒有。」

我從優牙手上接過那個叫SCM的東西並打量起來。

塑膠袋包裝尚未打開。只知道是新品。

接著我翻閱SCM的說明書。翻開空白的封面來到第三頁,開頭寫著這樣的文章。

──你上排的牙齒有十顆嗎?──

再翻到下一頁,寫的是成為奴隸的心理過程。

【聯誼時,你玩過國王遊戲嗎?

有沒有在電視節目看過接受無聊懲罰的藝人?

藝人得被迫做他們討厭的事。然而那些人為什麼要做?

藝人願意玩懲罰遊戲,乃是基於那是有好處(有錢可拿)的工作,自然覺得有責任遵守遊戲規則。人們只要感到有「責任」,就會想盡到「責任」。

已經出社會的人,責任感越強。

SCM會從你的聲音抽出特殊的周波,持續增強輸掉對決的責任感。

不管再小的對決或遊戲,只要讓對方抱有「輸了」的念頭,將「懲罰遊戲」的責任感強加於對方身上,對方就會成為你的奴隸。就像在國王遊戲中只要贏一次,你就能永遠當國王。

戴上SCM的人,一旦彼此靠近到方圓三十公尺內,SCM就會震動、知會彼此的存在。靠近到方圓十五公尺、五公尺,震動也會隨著距離的縮短越來越強。

對決內容由接受挑戰的一方決定。假設A向B下戰帖,對決內容就只能由B決定。同戴上SCM的人一決勝負,不管那是什麼樣的對決,只要是你贏了,不問刑事責任能力,都能將對方變成你的奴隸。

淪為奴隸的人,絕對不能違抗主人說的話。】

「咦──?哦──」什麼啊,有夠蠢的。

| FindBook |

有 8 項符合

我與23個奴隸(1)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 5 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 45 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 140 |

小說 |

電子書 |

$ 140 |

日本懸疑/推理小說 |

$ 221 |

日本推理小說 |

$ 238 |

日本驚悚/恐怖小說 |

$ 238 |

小說/文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 252 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

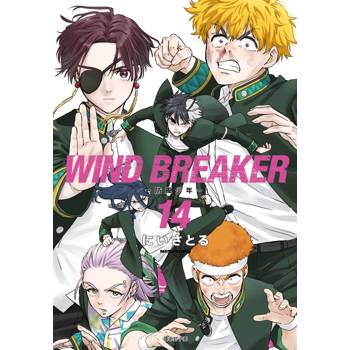

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:我與23個奴隸(1)

★改編電影《奴隸區~我與23人的奴隸~》將於2014年夏天在台灣公開上映!期待度超越《詐欺遊戲》、《死亡筆記本》!

★小說點閱率突破1660萬人次,改編漫畫銷售超過100萬本!中文版小說漫畫預定3/25同步上市──

【故事簡介】

──你心中有與其殺掉,不如讓對方活著,好將他折磨得生不如死的對象嗎?我有。

引爆網路熱烈討論,超過一千六百萬人次點閱!

二○一四年改編電影,期待度超越《詐欺遊戲》、《死亡筆記本》,全新懸疑生存遊戲小說系列登場!

SCM(Slave‧Control‧Method)

把此器具裝在上顎內側進行對決,敗者就淪為奴隸。

規則

1‧戴上SCM才能進行對決。接受挑戰的一方有權決定內容。

2‧能在二十四小時內分出勝負的對決內容尤佳。

3‧輸的一方降為奴隸(M模式)、贏的一方昇為主人(S模式)。

4‧M模式者雖然會成為行動上絕對服從自家主人S模式者的奴隸,主人卻不能操控奴隸本身的死活與感情。

網路流傳著一項奇妙的器具SCM,據說持有者之間可展開對決,落敗的一方將無法拒絕勝者的命令──因緣際會下得到SCM的二十四名男女,包括為了復仇而戰的女上班族、為榮耀而戰的男公關、為男人而戰的風塵女郎、為金錢而戰的暴力份子……等,每個人在各種目的驅使之下反覆進行對決,意圖使對方臣服於自己。

歷經一場場腥風血雨的詐欺風暴,最後露出燦笑的人是……

作者簡介:

岡田伸一(Shinichi Okada)

活躍於電子小說網站「estar.jp」的新銳作家。

章節試閱

我想我比一般人還要冷漠。

至今不管是遊玩、念書或談戀愛,我都有一定的投入程度。

但是,我不曾因為太投入而昏了頭。和朋友談笑、或是看到誰哭了給予安慰鼓勵,我的內心深處都有個漠然的我冷靜地觀察情況。

我也不愛與陌生人打交道,總覺得好無聊。

喜歡的話是一句改編過的世說新語「石橋を叩いて渡らない」。(石橋敲到破,照樣不過)。(譯註:原始諺語是「石橋を叩いて渡る」(過橋前先敲一敲。喻行事得步步為營。)

或許是這樣的個性使然,我和歷任男友都交往不久。

我沒有要玩弄他們的感情,只是我遇不到能讓我尊敬的人。

真...

至今不管是遊玩、念書或談戀愛,我都有一定的投入程度。

但是,我不曾因為太投入而昏了頭。和朋友談笑、或是看到誰哭了給予安慰鼓勵,我的內心深處都有個漠然的我冷靜地觀察情況。

我也不愛與陌生人打交道,總覺得好無聊。

喜歡的話是一句改編過的世說新語「石橋を叩いて渡らない」。(石橋敲到破,照樣不過)。(譯註:原始諺語是「石橋を叩いて渡る」(過橋前先敲一敲。喻行事得步步為營。)

或許是這樣的個性使然,我和歷任男友都交往不久。

我沒有要玩弄他們的感情,只是我遇不到能讓我尊敬的人。

真...

»看全部

商品資料

- 作者: 岡田伸一 譯者: 施凡

- 出版社: 尖端出版 出版日期:2014-03-25 ISBN/ISSN:9789571055398

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:400頁 開數:25K

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> 輕小說

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

| |||

|

|

2014/05/06

2014/05/06 2014/04/21

2014/04/21