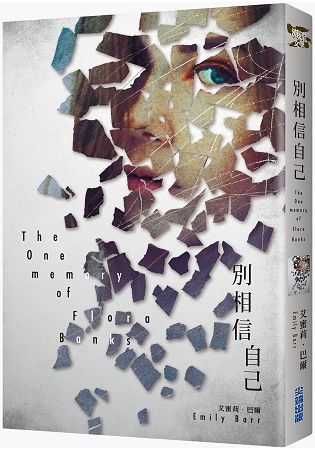

劇情峰迴路轉,想破頭也猜不到的驚人結局!

闔上本書後,你絕對會想推薦給朋友!

若你連真相都不記得,何來「謊言」一說?

闔上本書後,你絕對會想推薦給朋友!

若你連真相都不記得,何來「謊言」一說?

與《生命中的美好缺憾》、《殭屍哪有那麼帥》並列「最讓人著迷的青少年愛情小說」,更和《列車上的女孩》作者新作《水底的妳們》一同被選為2017年必讀書籍!

2017年電子書榜中,期待度最高的青少年小說!

動人愛情與《我的失憶女友》不相上下,懸疑程度卻不輸給《別相信任何人》!

◆結局過於駭人,採用牛皮信封特殊裝幀,防止機密外洩,喪失閱讀樂趣◆

每隔幾小時、甚至幾分鐘,她的記憶就會回歸空白。

芙蘿拉罹患「近事失憶症」,生病前的一切她歷歷在目,生病後則無法形成新的記憶。她最後的回憶,停留在十歲。父母將她照顧得無微不至,任何需求也都盡量滿足;對於芙蘿拉,父母只有兩個要求:按時吃藥,不要亂跑。

七年以來,芙蘿拉嚴格遵守這兩條規則,每天活動的範圍侷限在這個小鎮裡。她學會在手臂上寫下各種備忘錄,以防記憶重置時過於慌張而遭遇危險。她以為再也沒有康復的可能,卻驚訝地發現,她竟記得派對後與某個男生接吻的細節!這是患病之後,她第一次擁有的新記憶!

芙蘿拉開始期待康復,回歸常人的生活。就在此時,她卻從蛛絲馬跡中,發覺父母似乎並不希望她恢復正常;另一方面,在她發病後離家出走的哥哥此時傳來病危的消息,父母的言詞閃爍,更使她疑心起一切……

媒體如潮佳評

「讓人陶醉不已的故事,技巧純熟、令人感同身受的寫作手法。」──《書單雜誌》星級書評

「融合了科學的手法引起讀者好奇心,故事中的北極探險讓人不安、恐懼,卻又迷人。」──《號角圖書》星級書評

「本書最終將帶給讀者滿滿的希望……青少年都該讀這本書!」──《校園圖書館期刊》

「或許芙蘿拉的情形特殊,但她對於自主的渴望與所有青少年一樣,在成長的旅程中都該好好地被聽見。」──《出版人週刊》

「對於記憶缺失與自我探索的描述非常深刻而感動人心。」──《科克斯書評》

「雖是初試啼聲,卻將永留讀者心中。」──《VOYA》

「引人入勝、讓人欲罷不能的故事會讓您牢牢黏著書本,直到翻到最後一頁。」──《娛樂週刊》

「詭譎的氛圍、吊人胃口的懸念……巨大的情感衝突將使你無法放下這本書。」──《衛報》

「故事非常吸引人,我保證你絕對猜不到結局。」──「哈囉趣聞」部落格

「融合約翰‧葛林及萊鮑‧羅威爾式的峰迴路轉與細膩情感。」──《視野雜誌》

「生動有趣、原創而絕對讓人記憶深刻的故事。」──《S雜誌》

「感動人心的一部小說,關於祕密與謊言、愛與失落、讓人心碎與生命的故事。」──《每日郵件》

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)