阿洛總是戲稱自己住的地方是人渣公寓。

有句名言說「陽光再強,亦有陰暗」。當整個城市進步得光鮮亮麗,必定有個區域供給一些處於社會邊緣的人居住,以維持上述名言的正確性。

人當中的渣滓簡稱人渣,特色就是被社會淘汰,只能以最低限度維持物質需求的人。阿洛知道自己是個人渣,所以只能挑最便宜的租金、最邊陲的地帶租屋,而左鄰右舍如果不是特殊的原因,條件大概都差不多,自然而然地匯聚在一塊,變成一棟不折不扣的人渣公寓。

房東極少現身,連收房租都強制要求電匯,如果遇到不繳房租者,二話不說直接報警趕人。至於公寓的敗破與髒汙統統不在意,不爽請搬走無妨,反正整座都市最低的房租就是這裡。

在這高房價的時代,如果不想睡公園就只能忍氣吞聲,還好阿洛很喜歡這裡,總覺得待在社會的邊陲有一種安全感,會讓自己變得更加不起眼。

不過人渣公寓有個缺點。

就是太吵了。

阿洛是個很淺眠的人,常常被吵到睡不著覺。

如果要為導致失眠的噪音排個排行榜,第五名是隔壁情侶發出的聲響。要是偏快活愉悅的叫聲就算了,偏偏是被痛毆的尖叫與求饒,弄到後來連救護車都會出現,吵上加吵。

第四名是毒蟲毒癮發作時的哀號。假設毒蟲是待在家裡吵,靠水泥牆勉強隔音,阿洛還可以忍受,不過討人厭的毒蟲總是深怕旁人不知道自己沒錢解癮,一定要癱在樓梯間痛苦地咆哮。

第三名呢,是槍聲。尤其是深夜突如其來的槍聲,會讓好不容易睡著的阿洛驚醒,變得疑神疑鬼,整個人像炸毛的貓,全身繃緊面對根本不存在的威脅,一整夜無法安心躺下。

扣除這些噪音,他是真心喜歡這棟公寓的。

如果不惹上麻煩的話……

◎

一個明媚的午後,阿洛負責照料的老人於上午過世,從看護派遣公司得到一個短暫的假期,能夠回家好好休息,看看重播超過一百次的老電影,睡一個安穩的午覺,享受一條命換來的小確幸。

他的家很小,一房一衛一廳,還有個小陽台,室內的傢俱相當少,除了一張床、一台電視、一組櫃子、一張矮桌,其餘沒了,三十分內就能夠整理完所有東西搬家。

阿洛走進很小的浴室,面對四個角都是水垢的鏡子,看見一名中年男子,一張平凡中略顯滄桑的臉,過氣但還算斯文的髮型,狹長的雙眼,單薄的唇,整齊的鬍渣,整合成走在路上不會有人多看一眼的外貌。

摘下眼鏡,浴鏡中的中年男子瞬間模糊。他脫掉公司指定的連身工作服,換上一套洗到褪色的襯衫與西裝褲,看似正式,卻相當隨意,連半年前掉落的釦子都沒補,領口鬆鬆垮垮的。

這是他最舒適的裝扮,用在舒適的情況。

「好累……死亡真讓人疲倦……」

阿洛窩在能讓整個人陷進去的水床,半瞇著眼睛,手持遙控器,開啟無聲的頻道,想利用毫無新意的電影畫面來幫助睡眠。

就在他的倦意即將吞食意識之際,排名第二討厭的噪音不識相地出現了。

「又來了……又來了……唉……」

他一邊拉著長長的尾音、一邊爬起來,拖著沉重的腳步開門,下樓。

老舊的公寓當然有老舊的樓梯,生鏽的樓梯扶手欄杆已經斷了幾根,牆面貼滿通馬桶、高利貸、徵信社的廣告貼紙。舊的廣告會被新的廣告蓋過,整個空間中只有最上層的廣告是新的,就連趴在第一格階梯的野貓都老老舊舊,鬍鬚長長、肚子垂垂,肥得莫名其妙,一點都不可愛,而且還扯開嗓子尖銳地喵叫,不知道是在求偶還是單純地想破壞別人的好眠。

「滾,快滾!」

阿洛氣憤地跺腳,砰砰的巨聲迴盪於整個樓梯間。

老貓連動都沒動,依然喵喵怪叫。

「大哥,你真的不相信我會一刀割開你吵死人的喉頭嗎?」

老貓聽不懂,就算聽得懂也不信。

「好,很好……你有種就給我待著別動!」

午覺被破壞而惱怒的阿洛板著臉衝出公寓的大門,從信箱拿出半開的貓罐頭與湯匙,再回到老貓的面前,不滿地挖出兩大湯匙的雞肉泥,堆在噪音源之前。

「吃啦、吃啦,撐死你這隻畜生……肚子都垂成這樣了,還吃吃吃吃,我真是受夠你了,吃完馬上給我滾。」

老貓慢條斯理地吃完,還愉悅地舔了舔手腳,梳梳腹側的橘毛,等到身心靈都得到滿足,才翹起尾巴漫步走出公寓大門,回頭喵了幾聲算是約好改天再來,便繼續自己的流浪生活。

「下次敢再吵我睡覺,我絕對在罐頭裡下毒。」

阿洛用塑膠袋重新包好吃剩的貓罐頭,放回自己的信箱之後,垂頭喪氣地爬回二樓。

只希望能抓緊晚餐前的美妙時光,好好地躺平,靜靜地睡一覺,不要辜負在今日壽終正寢的老伯伯。

回到床鋪躺好,天生怕冷的他特地蓋上厚棉被,只露出一雙眼睛,無神地望向陽台外,整個人像一顆即將被催眠的繭。所幸,老貓相當重承諾,吃飽後沒有再回來擾人清夢。

他沉沉地睡去,夢到一個遙遠的過去,那是他的童年時期,與最疼愛自己的母親,兩人相依為命,互相依靠、互相關懷,一直到十八歲生日的當天戛然而止。

而夢,像是體貼阿洛的電影院播放師,又自動倒轉畫面,從童年時期開始重播,影片中的母親依舊嫻淑溫柔,會在每天放學之後,熱一杯牛奶,和他用同一根吸管,一人喝掉一半。

時不時,母親會摸摸他的頭,低聲在他的耳邊交代些事情。事情似乎很重要,母親的面容很凝重,可是無論怎麼認真傾聽,都聽不清楚在說什麼,就算是忍住呼吸,停止心跳……還是聽不清楚。

更認真……更努力地聽……

幾乎是把耳朵貼在母親的唇。

到頭來,阿洛只聽見一連串刺耳又煩躁的電鈴聲。

電影被強制結束,美妙的夢消失,所謂的午覺也沒了。

他忿忿地起床,極端厭惡地抓亂自己的頭髮,好不容易放假的好心情被摧毀殆盡,明明已經睡掉兩個多小時,卻感覺更加疲憊,倦意統統化成怒意,滿腔的怒火只想狠狠地罵人發洩。

電鈴聲不愧是他心中排行榜第一的噪音,短短幾聲,什麼都毀了。

阿洛擺出一張與之斯文形象截然不同的怒容,戴上無框的眼鏡,怒氣沖沖地打開家門。

第一眼望出去,沒人。

惡作劇?

不。

昏暗的光線中……

腥臭味撲鼻。

低頭。

視線往下。

是一個小女孩。

渾身是血的小女孩。

她手中的刀,被妖異的紅色蓋住鋒芒,無光。

濃稠的暗紅色血液從刀尖滴落,滴滴答答的聲響被無限放大。

簡單的血滴聲,讓厭惡的程度瞬間突破之前的排行,成為阿洛心中的新冠軍。

「媽……我……我我……請、請問……請問……我……要找……」

小女孩開口了,血腥味……

因她稚嫩的顫抖嗓音,變得更加毛骨悚然。

◎

阿洛住在人渣公寓的二樓,二樓有三間住戶,對門就是小女孩的家。

紅色的血跡劃出一道斷斷續續的指引線,指引著他的視線往從沒打過招呼的鄰居家而去。

自己的家門到小女孩的家門,不過是短短兩公尺之遠,卻給人一種錯覺,彷彿一走過去,就再也沒辦法平安回來。

對面敞開的門,與深淵是同樣的顏色。

地上血紅色的指引線,簡直就是通往陷阱的惡意標示,一直在吸引阿洛一探究竟。

他打一個冷顫,將視線收回,然而定睛在小女孩身上,冷意更盛,佐以不斷灌進鼻腔的腥臭,陰冷。

小女孩很瘦,瘦得不像樣,長長的黑色髮絲黏成一條一條的,平均分散在左右兩肩,穿著打扮非常簡單,就一件白色的連身式睡衣,薄得輕易看透小女孩的全部,僅僅一把刀、一塊布,其餘什麼都沒有、什麼都沒藏。

眼前就像一幅詭異且綺麗的立體潑墨畫,畫布是小女孩的睡衣,鮮血潑出一道角度刁鑽的主線條,配上無數或大或小的點點,筆力雄勁,每一撇、每一捺都滲入小女孩的肌膚。

唯一不同的,墨色非黑,而是接近黑的紅色。

阿洛不懂潑墨畫,他只感到深深的恐懼,緩緩地後退兩步,遠離刀的殺傷範圍,不情願地問:「……有事嗎?」

小女孩抬起頭,小小的嘴巴張了張,卻發不出半點聲音,彷彿光是站在這裡就耗光所有體力,再超支使用說話的力氣,原本勉強的平衡被打破,她一口氣喘不過來,兩眼一翻、雙腿一軟,刀子墜落,整個人暈了過去。

阿洛眼明手快地抱住她,維持這樣的姿勢五分鐘不動。

實在不知道該怎麼辦。

把小女孩帶進家裡,等於惹上一個比老貓麻煩千倍的問題;把小女孩送回她家,等於在刑案現場留下自己的生物跡證……這樣的麻煩程度大概是老貓的五千倍。

為什麼小女孩會找上自己?

她一開始說的,到底是什麼意思?

不管怎麼想,他只覺得非常倒楣。但是繼續維持這樣的姿勢不動,萬一隨便一個鄰居路過,看見一個大男人抱著一個小女孩,小女孩失去意識全身是血,而且腳邊還有一把刀。

稍稍有點理智的鄰居都會馬上拿出手機報警。

阿洛討厭麻煩、討厭員警、討厭吵死人的警笛聲。

他揹起小女孩,迫於無奈之下,慢慢的,輕輕的,一步一步往對門走去。

明明是兩公尺的距離,像是走了兩公里,而且不管怎麼避免,都會踩到地上的血,於是地上的血腳印從一雙變成兩雙。

阿洛簡直像是踩進了整片紅色的泥沼當中

然後,小心翼翼地走。

黑暗更濃更重了,伸手不見五指,直到他把純白的日光燈開啟。

而光亮並沒有帶來安全感,反倒是帶來更令人戰慄的畫面。

阿洛看不到牆壁。

因為所有的牆,包括窗,全部掛滿造型奇特的衣服,掛得密密麻麻、層層疊疊,有密集恐懼症的患者會馬上崩潰,就連沒有密集恐懼症的他,都感到弔詭的森然。

屋內一塵不染,一丁點灰都沒,猶如一間患有強迫症的房子。

小女孩的家與他的家是對稱規格,長得幾乎一模一樣,皆是一廳一衛一房,但是異常感綿密得像一片化不開的霧,厚重地壓迫著他急速跳動的心臟。

阿洛輕輕地將小女孩放在客廳的沙發,緊接著走向唯一亮燈的房間。

房間幾乎被一張雙人床填滿。

而雙人床則被一具女屍以及狂濺的鮮血填滿。

這是小女孩的母親,他見過幾次,雖然彼此沒有招呼,不過她靠著乾淨的臉龐與乾淨的打扮,即便四十好幾仍像三十歲的新婚少婦,難免吸引他多看了幾眼。

沒想到,兩人正式的見面會是這樣的慘狀。

整張臉猙獰扭曲,是在驚駭恐懼之中被殺死,雙腿繃直、腳趾一根一根曲起,左手按在脖子的傷處,右手無力地垂在床外,茂密的長髮蓋住半張臉,臉上的青筋全部浮起,雙眼與嘴巴張到極限。

標準的死不瞑目。

阿洛看過太多不甘心死去的人,皆擁有這樣的表情,彷彿想詛咒全世界,並且睜大眼睛捨不得漏看全世界淪落的樣子。

移開她的左手,很顯然這位鄰居的致命傷就在脖子上……無法判斷有多少道的刀痕,整個區域像剁爛的豬肉,難怪頸動脈的血噴得到處都是。

「究竟是多深的仇恨……」

自言自語的阿洛,用最粗淺的經驗就能判斷出這個結論。

一刀一刀又接著一刀,這位鄰居的脖子,布滿密密麻麻的怨與恨,每一刀都很弱,力道不大,但是殺意相當堅決,一見割得不夠深,馬上再補上十刀、二十刀,直到死得不能再死為止。

凶手殘忍得超乎想像。

小女孩殘忍得超乎想像……

殘忍得不可思議。

阿洛像個偵探推理完畢,打一個寒顫,打算快點回家,順便清理沿途的腳印與血跡,用最迅速的動作打包,希望明天一大早就順利搬走,避掉這起讓他頭皮發麻的麻煩。

躡手躡腳地走到門口,原本躺在沙發的小女孩消失了。

「人……去哪?」

他緊張地四處張望,發現浴室傳來水聲。

小女孩拎著一條抹布出來,臉色蒼白,唇瓣毫無血色,跪在地板上開始清潔客廳的血跡。

以一種恐懼的姿態。

阿洛熟悉這種恐懼,便怔怔地站著、看著,沒有白目地說出「妳確定現在適合打掃嗎」之類的話。

小女孩非常熟練,想必是有特別訓練過,先是把抹布對摺再對摺,擦到整面變成紅色之後,反摺再反摺,利用乾淨的另一面繼續擦地板,跟一般的孩子抓著一團抹布就亂擦不同。

可惜,地板越擦越髒,白色的磁磚還是粉紅色的。

「妳是髒的,地板永遠不會乾淨。」他出聲提醒,「況且有我在,妳怎麼消滅證據都沒用吧。」

「……」小女孩一愣,慌張地揪起頭髮與裙襬,發現真的很髒,連忙爬了起來,拉開掛在雙肩的肩帶,讓整件連身式睡衣滑落。

「給我等等!」

全裸的小女孩已經奔進浴室內開啟水沖澡。

「……妳可不可以尊重一下其他人呀?」

阿洛還在抱怨,小女孩隨即關掉水,用最快的速度清潔完畢,從浴室衝出來,往房間的衣櫃而去,換上一套一模一樣的連身式睡衣,頭髮與身體都溼漉漉的,讓單薄的睡衣濕透,失去大半的遮蔽功能。

剛剛阿洛還刻意把視線避開,但這一次沒有。

他清楚地看見小女孩潔白如雪的身子,在左側的後腰到屁股有一塊不規則的大片胎記,其餘表皮三分之一以上的面積,滿布各式各樣的傷,瘀傷、挫傷、割傷、燙傷,然後癒合的疤上頭,又是新的瘀傷、挫傷、割傷、燙傷。

如果傷口需要展示,那眼前的軀體絕對能成為一間小型博物館。

「原來是這樣……」

阿洛忽然明白,而且稍稍能夠體諒。

換好一套乾淨衣物的小女孩依然忙碌,不停清潔地面上的血跡,團團轉著。

阿洛坐在沙發的椅背上,見她忙進忙出,很有效率地把家裡打掃乾淨之後,連家門外的血污都擦得清潔溜溜。如果不是有一具女屍就躺在房間,根本沒人看得出來這裡剛剛發生命案。

終於,全部都抹去了,視線內再無一點紅色。

大功告成的小女孩一點喜悅都沒,只是站在原地,一手緊握抹布、一手放進嘴巴,輕咬著指甲,彷彿站在人生的十字路口,無法判斷該往哪個方向。

「害怕嗎?」阿洛低聲問。

「……」

「我明白,妳大概會很害怕……我也是。」

「……」

「不過,如果是為了保護自己,我不覺得妳殺人有什麼錯……」阿洛淡淡地說:「即便殺的人是母親也一樣。」

小女孩恍若未聞,依然囓著指甲。

「可惜這個社會不在意妳殺人的原因,殺了人,就是殺人犯。無法抹去的烙印會跟著妳一輩子,白天的時候,是萬夫所指;夜晚的時候,是輾轉難眠,日夜反覆的交替就如同插滿刺的巨輪,天天從妳身上輾過來輾過去,直到妳償命為止。」

小女孩停下嘴,茫然地望向阿洛,無血色的唇瓣在輕顫。

「千萬別以為自己年紀小、不懂事、迫不得已,就能夠僥倖開脫,我們連走在路上,殺死一條衝過來的瘋狗都不行,何況殺的是血親、是母親。」

無從得知是不是聽懂的小女孩眼眶紅了,大口大口地喘息和哽咽。

「殺人是一條線,只要過了,就是殺人犯。」阿洛也不在意她是不是聽得懂,「即便法律能原諒妳,但社會不會,也不願意,畢竟誰都不想跟殺過同類的野獸相處。」

小女孩流著眼淚,緊緊咬著下唇。

「我以曾經不小心殺過人的殺人犯前輩身分勸告妳,唯一能避免這種悲哀的未來發生,就是不要讓任何人發覺妳殺過人,把這個祕密塞在內心最深最黑暗的地方,訓練自己連夢話都會避談今天發生的事吧。」

小女孩依然在哭,雙手不斷地抹掉眼淚。

「言盡於此,妳要保重。」

◎

「再見了。」

阿洛揮揮手,屁股剛剛離開沙發椅背。

小女孩已經跑進房間,嘗試要拖出屍體。奈何屍體的體積比她大上許多,使盡吃奶的力氣拉扯都沒效果。

阿洛認為她有聽進去自己說的話,相當欣慰地點點頭,準備返家吃一頓晚餐。

但在打開門之前,袖子卻被來去迅速的小女孩抓住。

「幫幫……幫洗……媽媽……髒……嗚嗚嗚……嗚嗚……」

「什麼?」

「嗚……媽媽……好髒……幫、幫幫……」

「……」

小女孩嚎啕大哭,整張小臉都是鼻涕與淚水,雙手緊緊抓住阿洛不放,用溺斃者抓住浮木的力道,死都不讓他打開家門。

「一起……幫……一起……」

「等等,妳哭就哭,臉不要靠過來啊!」

「嗚嗚……嗚嗚嗚……」

「妳不要怕弄髒自己衣服,就把鼻涕都擦在我身上好不好!」

「幫幫……幫幫……」

「好好好,我幫、我幫。」

「嗚嗚……」

小女孩乖乖地放開手,吸了吸鼻子,稍稍關小眼淚的流量,嚶嚶幾聲算是回應。

「我就替妳毀屍滅跡一次,就一次喔,這次過後我們就是陌生人,懂嗎?」阿洛不希望小女孩大吵大鬧引起旁人注意,更不希望這起凶案太快暴發引來無數的員警,先講清楚,幫忙拖延時間。

小女孩揉揉眼睛,頭上下地點了點。

「妳去沙發坐好,把自己的頭髮吹乾,無論發生什麼事都不准靠近浴室。」阿洛戳了她的額頭,「給我聽清楚喔,絕對不可以靠近浴室。」

小女孩更用力點頭,隨即很聽話地跑去坐在沙發,縮起雙腿抱緊,無神的雙眼盯著掛牆的衣服,眼球都沒有亂轉。

確定小女孩的角度看不到浴室與房間的狀況,阿洛旋即脫掉身上的襯衫與西裝褲,摺好,平放於浴室外的髒衣籃內,全身只餘無框的眼鏡和黑色的三角內褲,不免尷尬地仰首長嘆,感嘆自己到底是造了什麼孽。

找到一些必要器具後,他走進房間,將屍體扛起,悄悄地走進浴室,鎖門之前還確認小女孩是不是在原地。

漸漸開始凝固的血液,無法避免地染滿阿洛全身,也滴得整個浴室都是,屍體特有的奇怪味道在蔓延,目前還能夠忍受。

他脫光屍體的所有衣物,朝腳踝與小腿肚深深地割入幾刀,讓其中的動脈再流出更多血,接著將屍體吊在淋浴間內,讓體內殘存的血液繼續洩出。

幾個小時前還可以稱之為人的屍體,現今靜靜地懸掛在半空中,然後肌膚的顏色從白皙慢慢變成透出暗綠色的白……阿洛坐在馬桶上,沒辦法用自己懂的詞彙去定義這種顏色。

如果硬要為這種顏色定出一個名字,「死白」大概是唯一的選擇。

他在醫院見過太多太多死亡……很多人的死並不需要理由,像今早過世的老伯伯,昨天跟同病房的病友打麻將贏了不少,惹得護士長非常生氣,打算找個機會公告禁止聚賭,結果呢,不用了,老伯伯再也賭不了。

「然而,妳的死是有理由的。」

阿洛並沒有模仿電視劇的作法,替屍體合上眼皮,他側過頭,與睜大雙眼的屍體對望,由衷地希望對方死不瞑目。

「看妳驚恐、扭曲的表情,絕對沒想到,一個平常任人宰割、說打就打、想虐就虐的弱小存在,會被逼到絕路,勇敢地舉起刀,趁妳在床鋪睡覺時動手吧?」

屍體無法回應,只發出滴答滴答的聲音。

「被逼到無路可退,所激發出的狂暴衝動與力量,是超乎正常人想像的……當時的我……也是這樣……」越講越小聲的阿洛,反倒像在跟自己對話,「像你們這樣的人……死掉,一點都不可惜。」

屍體的嘴張得很開,彷彿在為自己開脫。

「遺憾的是……妳的女兒似乎還沒搞清楚狀況,言語的表達能力退化得很嚴重,說話都支支吾吾、斷斷續續的,而且還對妳有感情的樣子。」

懸掛天花板的屍體停止輕微的晃動,完完全全地定格,像是放棄爭辯,乖乖地認錯成為一具死物。

「等到她的腦袋清楚了,恐怕會永遠帶著內疚長大吧。」阿洛從馬桶上站起,打算倒吊屍體,讓匯聚於上半身的血液,從頸動脈流得更乾淨一點,「唉,做白工,還累得半死……」

他站在洗澡椅上準備解開繩結,「把妳的體液放乾,再徹底處理掉以後,我就要搬家了。妳們母女未來會怎樣都與我無關,這一次就當我在做功德……」

閒聊到一半,他的嘴還來不及說完完整的句子。

最讓他厭惡的噪音突然響起。

是電鈴聲!

阿洛立即從洗澡椅跳下,打開浴室的門衝出去。

「不要開」這三個字還卡在喉嚨。

小女孩已經把家門打開了,像在迎接麥當勞歡樂送,一點殺人犯的自覺都沒有。

| FindBook |

有 7 項符合

殺人犯,九歲的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 130 |

二手中文書 |

$ 220 |

推理 / 驚悚小說 |

$ 221 |

小說 |

$ 221 |

華文推理/犯罪小說 |

$ 238 |

小說/文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 246 |

驚悚/懸疑小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

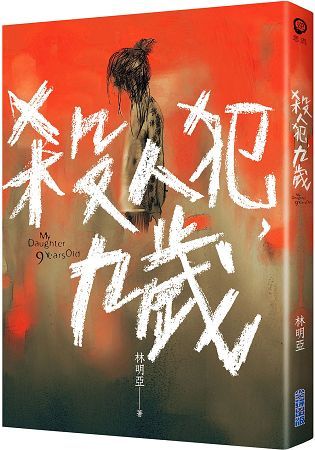

圖書名稱:殺人犯,九歲

妳的孩子不是妳的孩子,因為

她是殺人犯

★暢銷小說天王 林明亞 年度最值得期待犯罪懸疑巨作!

★群星瑞智改拍,戀愛喜劇《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》原著作者。

★臺灣Google Play 年度最佳圖書得主,各大通路排行冠軍,報刊專題報導。

★漫畫化、遊戲化、電影化、廣播劇化,台灣原創作品跨界天王。

【內容簡介】

「她不是妳媽媽。那是一具屍體──妳殺了她。」@

擁有前科的阿洛,隱居於偏鄉的公寓,做著老人看護的工作。

毒癮發作的哀號、突然作響的槍聲、酒醉胡言的叫囂……

屏除這些,阿洛是挺喜歡這棟龍蛇雜處的公寓的,

直到某日,一名全身沾血、手持凶刀的女童按響了門鈴──她殺了自己的媽媽。

幾分鐘前還是母親的屍體,幾分鐘前還是女兒的殺人犯。

女童身上有著大大小小的傷疤,無疑遭到長期家暴。

狼狽、瘦弱、連話都說不清楚,讓阿洛彷彿看見過去的自己。

「殺人是一條線,只要越過了,即便法律能原諒妳,社會也不會。」

他決定違背道德,協助女童毀屍滅跡,

為了避免她走上自己再熟悉不過的路……成為年僅九歲的殺人犯。

然而,就在阿洛處理屍體的關鍵時刻,住樓上的女警鄰居再一次按響門鈴──

作者簡介:

林明亞,一個有人格分裂症的人,愉悅地沉浸在名為網路的深淵中。

IG:lmy19861004

啞鳴是他的摯友,從小一起長大,同樣從事小說創作。

FB: yaming1986

TOP

章節試閱

阿洛總是戲稱自己住的地方是人渣公寓。

有句名言說「陽光再強,亦有陰暗」。當整個城市進步得光鮮亮麗,必定有個區域供給一些處於社會邊緣的人居住,以維持上述名言的正確性。

人當中的渣滓簡稱人渣,特色就是被社會淘汰,只能以最低限度維持物質需求的人。阿洛知道自己是個人渣,所以只能挑最便宜的租金、最邊陲的地帶租屋,而左鄰右舍如果不是特殊的原因,條件大概都差不多,自然而然地匯聚在一塊,變成一棟不折不扣的人渣公寓。

房東極少現身,連收房租都強制要求電匯,如果遇到不繳房租者,二話不說直接報警趕人。至於公寓的敗破與髒...

有句名言說「陽光再強,亦有陰暗」。當整個城市進步得光鮮亮麗,必定有個區域供給一些處於社會邊緣的人居住,以維持上述名言的正確性。

人當中的渣滓簡稱人渣,特色就是被社會淘汰,只能以最低限度維持物質需求的人。阿洛知道自己是個人渣,所以只能挑最便宜的租金、最邊陲的地帶租屋,而左鄰右舍如果不是特殊的原因,條件大概都差不多,自然而然地匯聚在一塊,變成一棟不折不扣的人渣公寓。

房東極少現身,連收房租都強制要求電匯,如果遇到不繳房租者,二話不說直接報警趕人。至於公寓的敗破與髒...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 林明亞

- 出版社: 尖端出版 出版日期:2018-09-19 ISBN/ISSN:9789571083124

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁 開數:14.50*21

- 類別: 中文書> 類型文學> 驚悚/懸疑小說

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

|

|

2019/02/11

2019/02/11