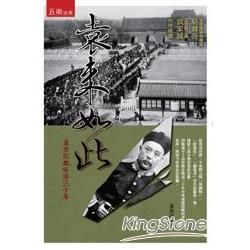

提到袁世凱,不免將之與「賣國賊」、「陰謀家」、「獨裁者」等名詞聯想一塊,

即使大部分歷史如此記載,仍掩蓋不了袁世凱在晚清三十年中所成就的輝煌事蹟。

更甚,與現今你我息息相關。

「賣國賊」、「屠夫」、「獨裁者」、「專制殘暴」等名詞是後代對袁世凱的諸多評價,許多歷史也如是記載這位曾經的「中華民國臨時大總統」。

他擅於謀略,眼光遠瞻,對於軍隊的制度和政治才華皆展現了其不凡的領袖特質。

在晚清中國面臨多國瓜分的時刻,他立即主張變法圖強,維新救國的迫切主張,埋下了日後變法維新的種子。

有人說袁世凱專制、殘暴,但不可否認他這樣的特質的確為中國帶來了一絲的希望。

本書力圖把袁世凱個人歷史和時代背景做連接,以期做到既是一本袁世凱個人史亦是一本晚清史。

各界推薦

名人推薦:

推薦序 駱寶善

《袁來如此——袁世凱與晚清三十年》是青年編輯湯伏祥先生寫的關於袁世凱其人其事的第二本書。這個題目與其第一本書《外國人眼中的袁世凱》都是十分有意義的選題。大處著眼,力圖捕捉觀察袁世凱現象的本質。

清王朝最後三十年,從敗落到滅亡,與袁世凱的升騰並達到其不可企及的頂峰,恰成一對對稱得十分完美的曲線:清王朝由同光中興,一敗於甲午,再敗於庚子;一摧折於戊戌維新,再困於立憲逼迫,最後宣布於事無補的十九信條;袁世凱則由布衣從軍,而洋務新秀,而新政中堅,而成就其非袁莫屬。它們的交會點就是清皇室發布經過袁世凱改定的遜位詔書、袁世凱發布共和為最佳國體的通電。袁世凱見證了清王朝垂死掙扎的全過程,導演了它的壽終正寢。

然而,清王朝迅速終結的根本原因並不是袁世凱權術的高超、權力的膨脹,而是舉國上下、朝野內外對清廷的信任危機,即所謂「氣數盡了」。最具說明意義的歷史現象是,革命軍興,東南、西南乃至西北各省的光復,幾乎是兵不血刃,各省督撫疆吏,將軍提鎮,新練陸軍的鎮、協統,率皆望風迎降,沒有嬰城固守者,亦鮮有奮起率師「勤王」者,南北各省士紳更無一人團練自衛者。其形與勢都與六十年前鎮壓發撚,形成巨大反差。清王朝喪失了當年的底氣。朝野內外,都把挽狂瀾於既倒的重任寄託在袁世凱一人身上。其成功之無望是不言而喻的。

數月之間,袁世凱不僅未能讓清王朝起死回生,而且還堂而皇之地親自取代了它。於是乎神話其能量的想像,與鬼化其行事作為的描述便相伴而生。坊間小說,嚴肅史籍,乃至教科書都不能免俗。

史籍說,革命黨武昌起義,清廷下詔起復袁世凱任湖廣總督,對付革命軍。袁的盟兄徐世昌從北京來到洹上,二人密謀,以清廷委以全國水陸各軍指揮編制全權,撥付巨額軍餉,召開國會,實行責任內閣等為條件,提出要脅,倘不得滿足,拒不出山。其實,史實並非如此。武昌起義第四天,清廷下詔起復袁世凱,並派阮忠樞前來洹上勸駕。當晚,洹上經過激烈辯論,袁世凱最後決定應詔出山,次日拜折謝恩。其時,徐世昌是清朝內閣協理大臣,即副總理。他沒有密來洹上,更沒有二人夥同密謀提出攘奪中央軍政大權的出山條件。袁拜折出山,確實是提出了條件的,其內容是:徵調北洋續備兵、預備兵組建一支自己指揮的軍隊,調集一批非現役的將弁任統領,請撥軍餉,陸軍部、軍諮府對其軍事行動不為遙制等等。袁世凱作為逐臣起復,出任一方統帥,兵無一卒,將無一員,餉無一文,這些條件是自然合理的。不為遙制亦為時局所必須,且並無以攘奪中央軍政大權為籌碼之意。相反,就在袁致電內閣通報確定南下督師啟程日期之前,還特地一連兩天兩次長電內閣,建議恢復設立軍機處之類的機構,以加強中央統一指揮的權力,並無任何覬覦中央權力之意。至於坐看蔭昌調動指揮不靈而拒絕出山,要求清軍緩攻武昌之說,則更是無據之臆斷。蔭昌南下武漢已在袁拜折出山之後。緩攻武昌,那是蔭昌到達前線之後的主意電告袁世凱的,袁只是以會辦軍務同意而已。

袁世凱出山之後,在公私場合都一再表示,打一兩場勝仗不難,難在全國消滅革命力量。因而他清楚明白,不能以當年對發捻之策對付革命軍,只能棄「剿」為「撫」,以自己的聲望為前提,臨以軍事威懾,與革命軍進行和談,以君主立憲作為雙方共同接受的底線。在他應詔出山伊始,就在進行這種試探,就任內閣總理後,便正式開始南北議和。歷史拐點的這一節史實,應當重建。

湯伏祥博采諸家之說,參以自己的解讀,通俗地闡釋了袁世凱於晚清三十年間的各個方面,對於文史愛好者認知十九、二十世紀之交的中國歷史,當會裨益良多。在袁世凱與近代中國的研究命題下,又一本新的成果產生,也是可喜可賀的。

推薦序 袁家誠

父親袁克堅係先祖世凱第十子,母親陸毓秀是清末陝西督軍陸建章之女。本人自幼喜讀中國歷史文學書籍,而且對中國歷代的英雄忠臣萬分敬佩,並因與其同屬中華民族而感到驕傲與自豪。

史書——本身就是對已逝歲月裡的一些重要人物的生平和他們所從事的社會活動的真實記載,決不允許有半點的虛構和歪曲,否則將不能稱其為歷史。所謂「在齊太史簡,在晉董狐筆」,直書歷史,映現的是史官的公道,還原的是歷史的真相。如此,才能在記錄之時,為包括被記錄人在內的世人所景仰;在書成之後,成為後人修身治世的借鑑。近則督導為官之道,遠則弘揚家國正氣。

隨著大量歷史文獻的解密,越來越多的作家和史學家,對於並不遙遠的清末民初這一段歷史,本著還歷史和歷史人物本來面目的求實態度,發表和出版了數以百計的論文和著作,做出了許多符合歷史實際、有價值、有意義的評論,釐清了那些道?塗?的不實傳聞、想當然的臆斷,以及無意的附會或有意的偽造。

二○○九年我曾讀過湯伏祥先生撰寫的《外國人眼中的袁世凱》一書。該書彙集了七位與先祖有關係以及有密切交往的不同身分的外國要人對先祖的評價,把這一段真實史料介紹給讀者,使人們從另外一個觀察角度豐富了對袁世凱的認識。

湯伏祥先生撰寫的這本著作,同樣以實事求是的態度,以真實的史料為依據,對被書者所處的時代背景、所受教育以及思維方式做出了歷史的、設身處地的考察和理解,對由此而引發的歷史事件和人物舉止做出了合乎歷史的真實?述和評價。

對於湯先生的寫作態度我再一次表示深切的感謝和崇敬。願史學界湧現更多的「太史簡」、「董狐筆」。

名人推薦:推薦序 駱寶善

《袁來如此——袁世凱與晚清三十年》是青年編輯湯伏祥先生寫的關於袁世凱其人其事的第二本書。這個題目與其第一本書《外國人眼中的袁世凱》都是十分有意義的選題。大處著眼,力圖捕捉觀察袁世凱現象的本質。

清王朝最後三十年,從敗落到滅亡,與袁世凱的升騰並達到其不可企及的頂峰,恰成一對對稱得十分完美的曲線:清王朝由同光中興,一敗於甲午,再敗於庚子;一摧折於戊戌維新,再困於立憲逼迫,最後宣布於事無補的十九信條;袁世凱則由布衣從軍,而洋務新秀,而新政中堅,而成就其非袁莫屬。它們的交會點...

章節試閱

前言

袁世凱這個名字對於現在的中國人來說,開始被漸漸地遺忘了,偶爾能從教科書上看到,也無外乎是這麼幾條:竊國大盜,竊取辛亥革命果實;賣國賊,與日本簽訂「二十一條」;獨裁者,殺害革命黨人宋教仁;逆歷史潮流稱帝。這些教科書上的成說、定論,反映了袁世凱其人的一個側面,但不是全貌。因而是不能真正還原歷史的本來面目的。

袁世凱作為晚清重臣,作為中華民國首任正式大總統,在近代歷史上扮演了重要的角色,也深深地影響了中國的歷史進程。有人說袁世凱恰似三國時的曹操,於治世則為能臣,遇亂世則可為奸雄。而他人生的結局、選擇,實則與曹操、劉裕、楊堅等人差相彷彿,按理說他也有撥亂反正、一統中華之功,應該穩居一朝太祖的牌位。然而卻遭來謾?,非議頗多。或許這正是歷史的無情,一旦在關鍵的步驟上走錯了,那就很難翻身了。

人民是歷史的創造者,這是毋庸置疑的。但個人對歷史的影響卻是巨大的。假如晚清不是專橫的慈禧統治了半個世紀,會以什麼樣的結局收場呢?假如光緒帝能順利推行戊戌變法,那又會是怎樣的一番景象呢?假如晚清新政能持續推進,君主立憲得以順利進行,那又會是怎樣的局面呢?假如袁世凱沒有稱帝,能長壽些,跨過五十八歲這道門檻,那會不會有後來的軍閥混戰呢?當然,歷史是不能假設的,但個人在其中所扮演的角色,或正面或負面,都影響了歷史的進程。鄧小平不是說過嗎?如果沒有毛澤東,或許我們現在還在黑暗中摸索。袁世凱當然不能與毛澤東相比,但袁世凱在晚清所扮演的角色,在他所處時代所產生的影響,也是不可忽視的。袁世凱從一個淮軍中低級官吏到清帝國的內閣總理大臣,進而到中華民國的大總統,這一過程的完成,絕非簡單一兩句話能說得清楚的,他所產生的影響,至今還留在我們的現實生活中——只是我們不大願意承認罷了。

一八八一年,袁世凱在兩次科舉失敗之後,轉身投向軍界,從此開始了他跌宕起伏的一生。從一八八一年到一九一一年辛亥革命爆發,隨後清王朝退出歷史舞臺,歷時三十餘年。袁世凱的這三十年,是他個人的發跡史,更是晚清的縮影。這三十年,是中國近代歷史上最為生動的三十年,近代化已經開啟,有識之士圖強變革,各種思想激蕩碰擊,清王朝企圖在改革中求生存,卻最終卻走向覆滅。

前言

袁世凱這個名字對於現在的中國人來說,開始被漸漸地遺忘了,偶爾能從教科書上看到,也無外乎是這麼幾條:竊國大盜,竊取辛亥革命果實;賣國賊,與日本簽訂「二十一條」;獨裁者,殺害革命黨人宋教仁;逆歷史潮流稱帝。這些教科書上的成說、定論,反映了袁世凱其人的一個側面,但不是全貌。因而是不能真正還原歷史的本來面目的。

袁世凱作為晚清重臣,作為中華民國首任正式大總統,在近代歷史上扮演了重要的角色,也深深地影響了中國的歷史進程。有人說袁世凱恰似三國時的曹操,於治世則為能臣,遇亂世則可為奸雄。而他人生的結局、...

目錄

第一章 袁世凱與甲午之戰

廁身軍界,嶄露頭角

機智果敢,可謂能矣

駐朝總理,正名身分

專橫跋扈,引來不滿

阻朝聯俄,操縱外交

培植事大,與朝不睦

發展商務,維護華商

貸款示惠,控制海關

矛盾激發,日本虎視

失策苦撐,倉皇回國

兼辦撫輯,難逃失敗

第二章 袁世凱與維新運動

眾人舉薦,重得賞識

萬言新政,耳目一新

小站練兵,創新軍制

嚴肅軍紀,培植勢力

練兵有成,聲名鵲起

維新藍圖,真知灼見

戊戌政變,背來?名

負疚不安,認真行事

巡撫山東,剿滅民團

推行改革,新政初顯

第三章 袁世凱與晚清新政

東南互保,庚子獲利

直隸總督,勢力大增

新政主張,切而易施

整飭吏治,革新痼弊

擴充北洋,強盛軍力

警察制度,一手操辦

司法改革,首推其功

獄政改良,風氣之先

廢除科舉,興辦教育

注重人才,鼓勵留學

發展經濟,宣導實業

財政金融,樣樣作為

振興農務,極為盡力

鐵路交通,一番作為

外交手腕,傳李衣缽

主倡立憲,開明政治

多事之秋,下野歸鄉

第四章 袁世凱與大清落幕

清閒垂釣,關注局勢

思想傳播,暗中支持

時局危急,重新出山

內閣總理,重掌大權

觀望時局,艱難談判

審時度勢,附和共和

優待皇室,大清落幕

功過是非,任人評說

後記

第一章 袁世凱與甲午之戰

廁身軍界,嶄露頭角

機智果敢,可謂能矣

駐朝總理,正名身分

專橫跋扈,引來不滿

阻朝聯俄,操縱外交

培植事大,與朝不睦

發展商務,維護華商

貸款示惠,控制海關

矛盾激發,日本虎視

失策苦撐,倉皇回國

兼辦撫輯,難逃失敗

第二章 袁世凱與維新運動

眾人舉薦,重得賞識

萬言新政,耳目一新

小站練兵,創新軍制

嚴肅軍紀,培植勢力

練兵有成,聲名鵲起

維新藍圖,真知灼見

戊戌政變,背來?名

負疚不安,認真行事

巡撫山東,剿滅民團

推行改革,新政初顯

第三章 袁世凱與晚清新...