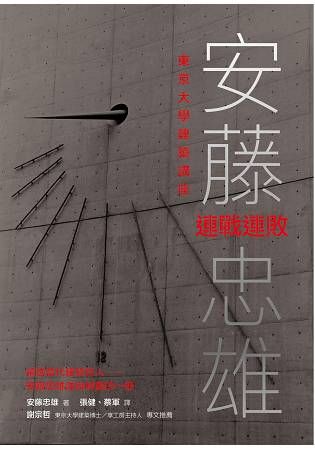

東京大學受歡迎的十堂建築課。

拳擊手出身、自學成才的建築大師——安藤忠雄授課記錄

沒有比這更生動的建築故事

沒有人比安藤忠雄更瞭解普通人眼中的建築

拳擊手出身、自學成才的建築大師——安藤忠雄授課記錄

沒有比這更生動的建築故事

沒有人比安藤忠雄更瞭解普通人眼中的建築

《安藤忠雄建築講座》講的是建築,主題卻是人生。「安藤忠雄」的名字不僅與建築領域的頂點相關聯,更是一個與「理想」、「堅韌」同在的信念符號。這個大阪街頭出身的拳擊手,在完全沒有科班教育的背景下,經歷了沒有客戶上門、競賽連續失敗的可怕歲月,憑藉著與生俱來的頑強與執著一步一步腳踏實地戰鬥過來,終於走到今天。

本書根據建築師安藤忠雄在東京大學建築學院的演講整理而成,與其說是建築讀本,不如說是一位長輩與青年讀者的一次誠懇對話,是一次與君共勉的分享。7年的遊學漂泊、15年的尋夢跋涉,正是那些落魄日子裏連戰連敗、連敗連戰的勇氣與不懈的奮鬥造就了今天的安藤忠雄。

《安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗》一書根據建築師安藤忠雄在東京大學建築學院的演講整理而成。如果說《建築與我的夢》一書是講述了成就安藤建築師夢想的人事物,以及他獨特的求學之路的話,那麼在這後半部分的講座中,安藤則與讀者分享了他成為建築師之後的所有艱辛和挫折。從獲得建案的消息,到想方設法參與競標,再到落敗或是中選,到最後的落地建成。這期間的構思與環境調查,與客戶的溝通、與競爭對手的博弈,遇到的艱難和問題都被擺上臺面細細解讀。