在人人都有大學唸的臺灣,大學要的已經不是一張「學歷」文憑,而是一份「學力」能力,是一份獲得合適工作的敲門磚。而這樣一個「學力」,表現出來的是面對變化多端、資訊爆炸、知識增長大環境的應變能力。誠如大學學習是一種軟實力,軟實力(soft power)一詞出自哈佛大學奈伊(Nye)教授,指學習態度、方法與效率等層面,而學習軟實力幾乎等於「學習力」。理由是大學各學門中的教科書知識,極可能無法應用面對日後工作上所需的能力,這些教科書知識在畢業離開大學的五、六年後,就可能趕不上科技知識進步的幅度,已然落伍不切實用。但這並不意味著在大學四年中,皆無需研習各門課程的教科書與相關參考書,而是在大學中,需要學習如何學習知識的方法,而不僅是學習到什麼知識的本身。除必須透過各科教科書教材為藍本,學習到上述知識本身外,更須進一步透過這些教科書與參考書的媒介,在教授的指導下學習到如何學到知識的能力,也就是學習到「如何學習」,這是大學教學的本質內涵。因此,大學生需要學習如何學習,與學習如何為自己思考,據以規劃屬於自己的學習路程,進而在大學四年中徹底實行,如此一來,必能入知識寶山且滿載而歸【1-1】。

一、大學到底是什麼

(一) 大學就是大師、大圖、大園的組合

讀大學取得大學文憑的投資,已是現代人生中的必經過程。過去的經驗告訴我們,無論是從經濟觀點(獲得較高所得),或是社會觀點(生活品質較佳及與公眾接觸較好)而言,就讀大學都是值得的選項,支付代價進入大學是獲得更好生活的門票。但是,最近數年的大學入學率已幾近100%,知識通膨與大學文憑貶值已是不爭事實,就讀大學取得文憑的價值何在,便是以下探討的重點。

基本上,大學之所以稱為「大」學,是因為在大學中有三大,即所謂的「大師、大圖、大園」,如圖1-1所示,茲說明於後:

1.「大師(professor)」指飽學多聞的教授群英們,莘莘學子得以在大師的春風化雨中,如沐春風的學習知識,如此一來必能入寶山滿載而歸。

2.「大圖(library)」指藏書豐富的圖書館,圖書館內盡是古聖先賢的知識寶庫,值得大學生深入挖掘,如此必能在濃濃書香氣息中,變化個人氣質。

3.「大園(campus)」指占地廣大且具豐富內涵的大學校園,這便成為求取知識的神聖殿堂。在寬廣校園中,提供許多討論與沉思的人文空間,如此必能陶冶性情,達到潛移默化的功效。

因此,有識者認為大學中的校園經驗,即花費四年沉浸在大師、大圖、大園中的學習過程,明顯比大學文憑本身及畢業後的工作選項,來得更加重要。

基本上,大學主要功能與目的,是培養學生自主學習和獨立思考的重要階段,若大學生能充分運用四年光陰,學會如何學習(learn how to learn),尋找自己最有興趣的領域,鑽研知識,便是成功學習。

換言之,大學教育應該是追尋知識、養成人格、化育人文素養的過程,其不僅單純是「學費投入與知識產品」,甚至是「工作與薪資的成果獲得」的交易處所。當然,大學課堂中教授固然講授各領域專業知識,但是,大學教育並非只有傳授專業知識而已。若將大學教育視為各學期的學費投入,然後按照學士、碩士、博士的各種學位,甚至是不同學科的學位差異,來「換算」在就業市場中可以尋找到何種工作、月薪若干,乃至於就業市場中投資報酬率若干、投資回收期間若干,這豈不將大學教育「物化」,將人看做賺錢機器,豈不悲哀?

(二) 大學就是宇宙浩翰的知識殿堂

大學(university)一詞英文名為university,也就是「universe」+「ity」之意,其中「universe」是宇宙萬物之意,宇宙涵蓋日月星辰和銀河黑洞,在當中包括長度上的浩瀚無邊、寬度上的包羅萬象,以及深度上的博大精深。意謂在大學中係無所不包、包羅萬象。亦即在寬廣如宇宙浩翰的學術殿堂,大學生能自由自在、無拘無束選課、修課,學習所要學習的科目與知識。當然,社會也是一所大學,也就是在這個社會大學中,我們能夠隨心所欲學習,活到老,學到老(此指面對社會人士)。因此在大學教育中,需要有計畫、有方向性,在四年中盡其所能的學習,博覽群書,才不會入寶山空手而歸。莎士比亞說:「書是全世界的營養品。生活裡沒有書籍,就好像沒有陽光;智慧裡沒有書籍,就好像鳥兒沒有翅膀。」

大學學習的目的,並非只為賺錢,而是學習知識,提高生活品味,進而擁有成就感、喜樂感和滿足感,甚至尋求人生意義的解答。大學教育有趣與迷人之處,正是在此。透過大學教育,莘莘學子得以探索明白自己想要走的道路,印證著:「人生是不斷追求真理的旅程」,大學教育則提供人生探索的起步平台,這是大學教育的真正意涵【1-2】。

「知識(knowledge)」一詞,係「知道(know)」+「橋樑(ledge)」之意,也就是知道、認識的通道或橋樑。這告訴我們透過知識的這一扇門,可以使大學生由「不知道」邁向「知道」,由無知到有知,進而能夠面對困難,知道如何有效解決問題。

且讓大學真正回歸到大學的本質吧!大學是知識殿堂,在其中追求學問知識,並帶出知識追尋的樂趣、個性品味的陶冶、解答人生的迷霧,這都是天經地義的事。個人認為大學文憑可賺多少錢、能不能找到好工作,這些都應該是副產品,它不能超過學習的主體。

申言之,大學教育絕非生產知識的製造工廠,而是養成學習紀律的過程,這需要用心因材施教,誘發個人特質,使其能旁徵博引,靈活應用知識,期能進行跨領域的創新學習。這絕對是潛移默化的細火慢燉工夫,而非速食速成、朝三暮四一蹴可幾的作為。

二、大學需要學習到「如何有效學習」

大學教育的學習過程,對學生通常會有長期性影響。大學教育需拓展大學生的學習視野,使大學生產生迥然不同於過往的思維方式,或至少要磨練大學生的思辨過程。在此情形下,攻讀何種學位造成的影響實明顯各異,然此種求學過程產生的影響層面卻無庸置疑。個人深信在大學教育的層面,對社會發展必然為正向的,使大學生獲得寬廣的世界觀,這對於不斷發展的世界而言,是絕對必要的事情。

在此時,還有一件重要的事。必須要先問:「我為什麼要讀大學,讀大學能夠幫助我做些什麼?得到些什麼?」

基本上,大學絕非只是職業訓練所,幫助學生獲得工作中所需知識。當然,學習工作職場所需用的知識是大學教育的一環,但是這應該是一小部分,而非全部。因此,大學中所要學習的是「學習如何學習」,而非「學習到什麼知識」。大學生需要學習如何釣魚(釣到知識),學到釣魚(釣到知識)的技巧,而非只是學習到魚的本身【1-3】。其理由有四:

1. 學習如何獲取知識的方法,方能確保大學生具有終身學習的能力。教授要給魚竿,而不只是給魚。教授要教會學生使用釣魚竿,能夠快速且正確釣到知識,因應未來職場上各種情境變化。

2. 外界世界知識變化過於快速,故需學會如何學習。大學時所學習的技術知識,在離開學校三、五年後就會無法派上用場。因為許多技術知識、產品的生命週期皆甚短,不久後便失去賞味期而不具用處。亨利‧福特說,「任何停止學習的人都已經進入老年,無論其在二十歲還是八十歲。」堅持學習的人永遠會保持青春,生活中最重要的是保持心靈年輕,此提示我們應當活到老並學到老。

3. 在大學校園中,有很多飽學經書的教授大師,大學生可親炙其所學,徜徉在教授群英的學識丰采中,學習大師的治學態度與處世精神,保證可使大學生終身受用無窮。在此情形下,若是能夠開口問學,必能滿載而歸。盧梭說:「糟糕的不是他不懂,而是他以為他已經懂了。」張載說:「人多是恥於問人。假使今日問於人,明日勝於人,有何不可?」最怕的是不懂而裝懂,那就麻煩。

4. 最有效的學習方式是持續用一段時間埋首在各種特定主題的研習方式,以獲得各個學科的基礎能力。在資訊時代中,有人認為當想要學習時,只需要到谷歌(google)搜尋,看些網路演講影片,或是修習免費的線上網路課程即可。或許有人認為當時更有效率的方法,是修習短期的認證計畫課程來取得工作機會,無須花費長達四年的大學課程,終生只須因需求而學習,而無須四年的大學密集式學習。然而,這很可能是短視的危險做法,因為持續使用一段時間埋首在各種特定主題的研習方式,來獲得各門學科的基礎能力,仍是最有效的學習方式,更能建立良好的學習習慣。特別是在從事工作的領域,渴望想要做到最好所需的那種能力,是需要用相對付出來支撐。在大學中,從對該項主題幾乎一無所知到經過數個熬夜日子的操練,直到對該項主題認識程度比別人還要多,這段學習的過程應是必要的。

因為在大學中所研習的教科書或參考書是業已「組織化」的有條理知識,且作者皆具有學術專業背景,經得起專業檢驗;此絕對勝於在網際網路上檢索出的片斷、零碎性資訊,且網路文章的作者水平誠然是良莠不齊。

最後,我們都知道學歷高低與學校等級是一虛假指標,每個人最終在工作和大環境驅動下,都會在真實社會中進行學習。當然,我們都不會知道以後會發生什麼事情,因此,讀四年大學實是人生值得一試的冒險,至於這四年會怎樣過,相信聰明的大學生已經有答案。

1.2 為誰讀大學

兩點之間以直線為最短,若能夠看清楚方向,再循序漸進行進,便能達成既定目標。

【問得好】:我為什麼要讀大學,我為誰讀大學?

讀大學,是為自己讀大學、讀書,不是為父母親讀書,也不是為老師讀書,更不是為男(女)朋友讀書,這絕對是我們自己的事情,這是我們關心的事。因此,問「我大學生了沒」?就是探討自己是否用功讀書求學?以及用功讀書求學的內容,基本上應該包括以下五種學習方式,也就是「I CARE」,分別代表創新解題(innovation)學習、理性思辨(critical)學習、主動積極(active)學習、反思自省(reflective)學習、效率化(efficiency)學習。這五個英文字的第一個字母,合起來即是我關心(I CARE),這是聰明的學習技巧,是每位成功學習者的必要條件。準此,大學生需要思考以下的問題:

一、大學生需要思想的幾個問題

在經過激烈升學考試壓力後進入大學殿堂的大學生,在四年大學期間,經常會鬆懈心情,進而「由你玩四年」聲音響徹雲霄。然而果真大學四年要如此虛擲光陰嗎?此將涉及我們學習態度的問題。

(一) 有關學習態度的問題

大學是高中生和工作就業之間的銜接時段,也是人生18歲至22歲的學習菁華階段。一者甫脫離青少年成長的叛逆期,逐漸邁向穩定的成熟期。再者更是預備經歷二十歲成年,享有各種公民權利與義務的時期。因此,這個階段,我們需要思考以下問題:

1. 你希望未來的你,成為什麼樣的人?

2. 你認為什麼是成功?

基本上,成功並不一定非功成名就、學富五車、日進斗金;成功也不一定非位高權重、一呼百諾、喊水會凍;成功是一種心靈和諧、寧靜與平和。成功者會很滿意地坐下來,點點頭,安靜地對自己微笑,也只有在將上帝所賜給我們的天賦充分發揮、盡情揮灑後,才能獲得平靜狀態。也就是要活出像一個治理者或管理者,努力生養眾多,遍滿地面,治理這地,也管理海裡的魚、空中的鳥,和地上各樣行動的活物【1-4】。這是一種自信、坦然與喜樂,自由自在活出上帝所創造的自己。

(二) 有關生命價值觀的問題

因此,我們若想要成功,需要先問一下自己,「我的價值觀是什麼?」

所謂價值觀,就是個人認為最有價值,最值得獲取、追求的觀點或標的物。它可能是金錢地位、名譽權勢、人際關係、專業知識、生命意義、革新創新、健康長壽、家庭溫暖、子女孝順等。由此可以看出我們追求的優先順序,亦即是自己探索優先順序所需問的三個問題(參見圖1-2):

1. 你最看重的事情是什麼?

2. 你最需要完成的事情是什麼?

3. 你最想要獲得的事物是什麼?

| FindBook |

有 5 項符合

生涯規劃的圖書 |

|

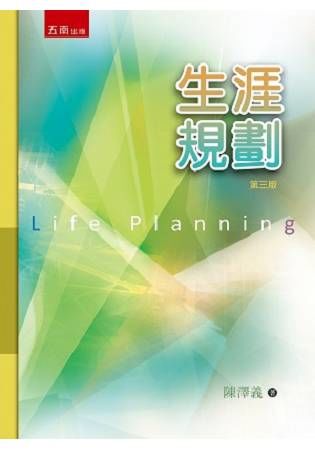

生涯規劃 出版社:五南 出版日期:2016-10-11 語言:繁體中文 規格:平裝 / 456頁 / 17 x 23 cm / 普通級/ 單色印刷 / 3版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 495 |

社會學 |

$ 495 |

社會人文 |

$ 511 |

中文書 |

$ 512 |

高等教育 |

$ 523 |

社會與心理學群 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:生涯規劃

本書對於如何在大學生活中從事生涯規劃,做自己人生的CEO,提出言簡意賅的論述。《生涯規劃》全書共四篇係分成15章45節,內容依序包括生命規劃、學習規劃、生活規劃、工作規劃的內容。即包括生命觀照層面、個人學習成長層面、人際關係經營層面、以及工作職場規劃層面。透過生涯漫步的畫龍點睛短句、問得好的議題導向、三國小啟思的典範學習,以及課程學習單的課程設計,引導大學生在大學學術殿堂「追求真理,服務人群」,規劃大學生涯。

本書適合「大學生涯」、「生涯規劃」、「大學生活」、「生涯管理」、「大學入門」、「創意大學生活」等大學通識教育課程教科書或參考用書。

作者簡介:

現職:國立台北大學國際企業研究所教授

學歷:國立交通大學管理學博士,美國加州史丹福研究院(SRI)博士後研究。取得博士後擔任教學與研究職務已有二十三年。

著作:《管理與人生》、《生涯規劃》、《幸福學:學幸福》、《溝通管理》、《解決問題的能力》、《美好人生是管理出來的》、《影響力是通往世界的窗戶》、《服務管理》、《科技與創新管理》、《國際行銷》、《國際企業管理:理論與實際》、《企業診斷與績效評估:策略管理觀點》等專書。另著有國際學術期刊論文一百篇,其中二十餘篇論文係刊登在SSCI或TSSCI的國際學術期刊中。

榮譽:國立台北大學優良通識教師獎

信仰基督教,經常參加教會各項志工服務,現與結褵二十七年的妻子及兩個兒子定居台北市。

TOP

章節試閱

在人人都有大學唸的臺灣,大學要的已經不是一張「學歷」文憑,而是一份「學力」能力,是一份獲得合適工作的敲門磚。而這樣一個「學力」,表現出來的是面對變化多端、資訊爆炸、知識增長大環境的應變能力。誠如大學學習是一種軟實力,軟實力(soft power)一詞出自哈佛大學奈伊(Nye)教授,指學習態度、方法與效率等層面,而學習軟實力幾乎等於「學習力」。理由是大學各學門中的教科書知識,極可能無法應用面對日後工作上所需的能力,這些教科書知識在畢業離開大學的五、六年後,就可能趕不上科技知識進步的幅度,已然落伍不切實用。但這並...

»看全部

TOP

推薦序

薛 序

如何在地球村社會中安身立命,如何擘畫出屬於你自己的生涯規劃地圖,做你人生的CEO。你的生涯規劃地圖有多美好,你的生活品質就有多美好。很高興看到陳澤義教授,延續他前一本書《影響力是通往世界的窗戶》的一貫風格和寫作方式,完成《生涯規劃》一書。我們可以這樣說,《影響力是通往世界的窗戶》主要是勾勒出一個人發揮領導與影響力的基本脈絡和架構,重點在於個人的如何發揮典範,影響群倫;至於具體落實影響力的重要工具,則是《生涯規劃》這本書討論的核心所在。期待更多人可以發揮影響力,並以您特有的智慧才幹,建構你的生...

如何在地球村社會中安身立命,如何擘畫出屬於你自己的生涯規劃地圖,做你人生的CEO。你的生涯規劃地圖有多美好,你的生活品質就有多美好。很高興看到陳澤義教授,延續他前一本書《影響力是通往世界的窗戶》的一貫風格和寫作方式,完成《生涯規劃》一書。我們可以這樣說,《影響力是通往世界的窗戶》主要是勾勒出一個人發揮領導與影響力的基本脈絡和架構,重點在於個人的如何發揮典範,影響群倫;至於具體落實影響力的重要工具,則是《生涯規劃》這本書討論的核心所在。期待更多人可以發揮影響力,並以您特有的智慧才幹,建構你的生...

»看全部

TOP

作者序

三版序

這樣一本通識教育的書,能夠在一年半後三版,對於作者而言,不啻是最大的鼓勵,這顯示出當前有關生涯規劃與管理的各種課題,廣受各界重視。我們必須感謝在此期間學者專家及讀者們,對於本書再版所提出的若干寶貴意見。在此次改版上,我們做較大幅度的更動,說明如下:

首先,第三版中新增一章,即:新增第二章解決問題專章,說明大學學習所需具備「學力」的內涵,此為大學學習的核心。同時,將原有的第二章創新性思考與第三章創新思維,整併成為創新思維專章(即第三章),使得內容更加簡潔有力。

再者,將原有的理性思辨、建立...

這樣一本通識教育的書,能夠在一年半後三版,對於作者而言,不啻是最大的鼓勵,這顯示出當前有關生涯規劃與管理的各種課題,廣受各界重視。我們必須感謝在此期間學者專家及讀者們,對於本書再版所提出的若干寶貴意見。在此次改版上,我們做較大幅度的更動,說明如下:

首先,第三版中新增一章,即:新增第二章解決問題專章,說明大學學習所需具備「學力」的內涵,此為大學學習的核心。同時,將原有的第二章創新性思考與第三章創新思維,整併成為創新思維專章(即第三章),使得內容更加簡潔有力。

再者,將原有的理性思辨、建立...

»看全部

TOP

目錄

薛 序

徐 序

三版序

二版序

初版序:解讀生涯規劃的DNA

第壹篇 學習規劃成長力:I THINK

第一章 為自己思考

1.1 大學生了沒

1.2 為誰讀大學

1.3 反思學習

第二章 解決問題

2.1 解決問題的能力

2.2 雙重循環解決問題

2.3 創意性解決問題

第三章 創新思維

3.1 突破慣性思考

3.2 想像創新思維

3.3 組合創新思維

3.4 反向創新思維

第四章 理性思辨

4.1 思辨論述的架構

4.2 理性思辨的基本要素

4.3 理性思辨的共通性原則

第貳篇 生活規劃溝通力:I LINK

第五章 建立美好自我形象

5.1...

徐 序

三版序

二版序

初版序:解讀生涯規劃的DNA

第壹篇 學習規劃成長力:I THINK

第一章 為自己思考

1.1 大學生了沒

1.2 為誰讀大學

1.3 反思學習

第二章 解決問題

2.1 解決問題的能力

2.2 雙重循環解決問題

2.3 創意性解決問題

第三章 創新思維

3.1 突破慣性思考

3.2 想像創新思維

3.3 組合創新思維

3.4 反向創新思維

第四章 理性思辨

4.1 思辨論述的架構

4.2 理性思辨的基本要素

4.3 理性思辨的共通性原則

第貳篇 生活規劃溝通力:I LINK

第五章 建立美好自我形象

5.1...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 陳澤義

- 出版社: 五南圖書出版股份有限公司 出版日期:2016-10-11 ISBN/ISSN:9789571188881

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:456頁 開數:20K

- 商品尺寸:寬:230mm \ 高:170mm

- 類別: 中文書> 教育> 高等教育

|