導言

在清晨薄霧中﹐我們驅車穿越冷清的西柏林市街﹐前來密會地點格利尼克(Glienicke)橋﹐對岸是蘇聯政權盤踞的東德。我們依約來到這座深綠色的窄鋼橋﹐湖的另一邊是波茨坦市﹐右邊小山上可見一座古堡的輪廓。湖的兩岸全是林木蓊鬱的公園。時間是一九六二年二月十日早晨﹐氣溫冷冽但天空無雲。

在我岸的橋下﹐三名柏林人正在湖畔垂釣﹐不時好奇仰望﹐幾隻白天鵝悠游湖面。

一九四五年﹐美國大兵與俄國人將這座橋取名為「自由橋」。我們看得見橋的另一端有一群戴著深色毛帽的人﹐比較高的一位名叫伊凡‧A‧敘什肯(Schischkin)﹐是蘇聯駐東柏林官員﹐前幾天與我談判出結果﹐如今三國政府派人前來交換囚犯。

華府時間現在近凌晨三點﹐但白宮燈火通明﹐甘迺迪總統仍在熬夜等候回報。柏林與白宮之間的電話連線保持暢通。

美國憲兵穿著風衣﹐在格利尼克橋的這端活動。橋上的西柏林哨兵不久前突然接獲指示撤哨﹐目前守在哨站裡﹐端著紙杯喝咖啡﹐神情困惑﹐難掩一絲憂慮﹐子彈上膛的卡賓槍疊在角落。

兩輛美國陸軍車從我們背後駛來。魯道夫‧伊凡諾維奇‧艾伯爾(Rudolf Ivanovich Abel)下車﹐被粗壯的衛兵包圍。六十二歲的他面容削瘦﹐比實齡老邁﹐難掩美國監獄留下滄桑。在最後這一刻﹐他靠著根深蒂固的自律力硬撐。

魯道夫‧伊凡諾維奇‧艾伯爾隸屬蘇聯地下情報單位KGB﹐官拜上校﹐美方相信他潛伏美國九年﹐以「駐地情報員」的身份﹐指揮北美的蘇聯諜報網全軍﹐個人巢穴位於布魯克林區的一間畫室套房﹐以藝術工作者之名活動。一九五七年﹐他被一名墮落的低階蘇聯情報員出賣﹐同年六月落網﹐被FBI逮捕﹐依「陰謀從事軍事與原子諜報」罪名起訴並定罪﹐最重可判處死刑。

一九五七年八月聯邦法院首次提訊時﹐艾伯爾要求法官指派「律師協會挑選的辯護士」。一組律師開會決議推薦我擔任辯護律師。經過四年的法律程序﹐美國最高法院以五比四的比數維持判決﹐艾伯爾上校繼續在亞特蘭大監獄服三十年的有期徒刑。

一九五七年十一月十五日判刑時﹐我基於種種因素﹐公開請法院切勿判死刑﹐原因之一如下﹕

在可預見的將來﹐軍階相當的美國人不無可能遭蘇聯或蘇聯友邦逮捕﹐若能考慮透過外交管道以囚易囚﹐或許最能造福美國。

套一句甘迺迪總統致函於我的用語﹕「在外交管道窒礙難行之處」協商成功﹐如今在格利尼克橋上﹐以囚換囚的任務即將展開。

橋的彼岸是美國U-2飛官法蘭西斯‧蓋瑞‧鮑爾士(Francis Gary Powers)。而在柏林的遠方﹐在別稱「查理邊防檢查站」(Checkpoint Charlie)的東西德交會口﹐東德即將釋放美國研究生費德利克‧L‧普萊爾(Frederic L. Pryor)。耶魯研究生普萊爾於一九六一年八月被捕﹐罪名是諜報﹐東德政府曾揚言將處決他。換囚協商的最後一顆卒子也是美國學子﹐是就讀賓州大學的馬文‧麥金南(Marvin Makinen)﹐正在基輔的蘇聯監獄因諜報罪名服刑八年﹐仍不知蘇聯已同意提前釋放。

等我走到格利尼克橋中間﹐等我做完事前約定好的步驟﹑帶回對方在東柏林「圍牆裡」承諾我的人﹐這條迢迢長路也將告一段落。對一個私人開業的律師而言﹐這段路不僅是一個案子﹐更像職場生涯﹐因為其中涉及的法律事務耗時﹐無關法律的連帶工作更加繁瑣。

艾伯爾上校在美國服刑近五年﹐我是唯一探監者﹐與他直接書信往來的人也只有我一個。艾伯爾活到老學到老﹐求知若渴﹐腦筋靈活﹐是個特別的人﹐個性合群﹐樂於思想交流。在紐約聯邦監獄服刑期間﹐他不惜壓低身段教牢友法文—而牢友連英文都一知半解﹐是黑手黨惡棍﹐因對垃圾業者施暴而鋃鐺入獄。

就這樣﹐艾伯爾和我交談﹑通信﹔想法有時相左﹐有時交集。我們討論他的案子﹑美國司法制度﹑國際事務﹑現代藝術﹑寵物溫情﹑高等數學或然率﹑兒童教育﹑諜報與反諜報﹑各路在逃人士的寂寞﹐也討論如果他死在監獄是否火化。他的知識廣泛﹐興趣也似乎無窮無盡。

在本書開頭﹐我必須聲明艾伯爾從未告訴我的東西。艾伯爾是否受蘇聯指使在美國行動﹐他從未對我承認。讀者也許覺得不可能﹐但事實就是事實。身為KGB上校的他有可能決定自行從事諜報工作。然而﹐我辯護本案時﹐總不忘一個前提﹕美國政府掌握艾伯爾與其蘇聯上級的罪證如山。辯護全程﹐我以這前提為根基。再者﹐他知道我深信不移﹐也默默接受﹐更從不否認其真實性。我們討論案子時﹐甚至也以同理為前提﹐但他從未明白表態﹐在這方面甚至對我也守口如瓶。

為什麼呢﹖難道他以為我思想天真﹐以為我認同蘇聯﹐或是腦筋糊塗了﹖完全不是。平心而論﹐明白坦承不僅背離他三十年來苦練的大小本事﹐更重要的是﹐承不承認在訴訟上並無必要性。我們在這方面的溝通就是以「有無必要」為基準。我曾問他真名是什麼﹐他沉思後回答﹐「為我辯護時﹐這事實有必要嗎﹖」我說﹐沒必要。他一腳拍拍地﹐說﹐「那麼﹐我們改談比較緊要的事務吧。」

此外﹐從一開始﹐他就接受我是法院指派律師的矛盾立場。他瞭解我深信﹐只要我憑良心盡力為他辯護﹐就能效忠國家﹑不虧職守。但他也知道﹐用來為他捍衛法律權益的資訊是一回事﹐與法庭無關的資訊有些可供美國反情報單位善用﹐這些資訊又是另一回事﹐他能辨別這兩種資訊。對雙方而言﹐審慎坦誠是非守不可的準則。

這種獨特的律師-客戶關係在我書寫艾伯爾上校案例時大有助益。假使在寫作時﹐我仗著艾伯爾已躲回鐵幕內﹐自己恣意亂寫一通﹐我必定對不起個人的專業良知。最高法院判決下來後不久﹐我在一九六○年開始籌備出書﹐他不但知情﹐更說﹐既然以本案為主題的書絕對有人搶著出﹐他倒寧可讓我寫﹐不願讓「職業寫手為提升民眾消費意願而誇大或扭曲事實。」

直至今日﹐我不願辜負他對我的信心。即使是這份宣言也多此一舉﹐因為無論他如今在何方落腳﹐我的所知無法陷他於不義。一個蘇聯匪諜死不開口﹐在美國人眼裡﹐他是危險人物﹐但對他的祖國而言﹐這卻足以證明他的愛國情操。美國獨立戰爭時代的愛國間諜納珊‧海爾(Nathan Hale)被英軍處決了﹐但他也受英軍敬重﹐而美國人至今仍緬懷他。

我出任艾伯爾辯護律師的第一天起﹐我就決定為本案寫日記﹐原因有幾個。第一﹐接到如此複雜的訴訟案時﹐不時翻閱日記有助於溫故知新。第二﹐假如客戶被處以極刑﹐而我面對外界誣指我未憑良心為他打官司時﹐我可藉讀日記安心。最後﹐自從紐倫堡大審判後﹐這可能是我碰到最具挑戰性的案子﹐日記可作為私人筆記簿之用。

本書取材自白紙黑字的紀錄﹐包括按照同時期筆記延展的原版日記﹑與艾伯爾和他「家屬」往來的書信﹑法庭議事紀錄﹑我赴東德之行時國務院發的電報。我為何接下這份案子﹖艾伯爾是怎麼樣的一個人﹖最高法院維持原判的表決為何是五比四﹖以美國老百姓的身份進柏林圍牆﹐沒有外交豁免權﹐去跟蘇聯交涉﹐當時的心情如何﹖最後踏上格利尼克橋上換囚﹐能為美國求取最大的好處嗎﹖種種疑問在以下文字紀錄中自有解答。

一九五七年有天深夜﹐我獨自坐著﹐想到我和艾伯爾的日常互動關係﹐在日記裡寫下(現在覺得寫得不太自然)﹕

我們是兩個不同的人﹐因美國司法與因緣際會而相遇……捲入一樁值得高格調看待的經典案子。

一九五七年

一九五七年八月十九日﹐星期一

「詹姆士﹐FBI不是剛逮到一個俄國間諜嗎﹖律師協會叫你去幫他辯護。你要不要﹖」

同事艾德‧葛洛斯(Ed Gross)從紐約的律師事務所告知我﹐從他的語氣可知﹐他自以為他報的是壞消息。講完電話後﹐我轉身告訴妻子瑪麗。她在床上坐下﹐以充滿倦意的語調說﹐「完了﹗」

時間是上午九點半﹐我們剛到紐約州阿第倫達克(Adirondack)深山的寧靜湖(Lake Placid)﹐正在避暑別墅裡打開行李﹐準備好好渡假兩星期。這趟行程被威斯康辛州最高法院的案子延遲了。

和天下所有人妻一樣﹐瑪麗認為自己的丈夫工作太多﹐而她也殷切盼望這次假期來臨。我們大學時代在寧靜湖認識﹐兩人都喜愛阿第倫達克山區。對一個都市律師而言﹐這裡是絕佳的放鬆地點。

艾德‧葛洛斯說﹐布魯克林律師協會決議指定我為間諜嫌犯魯道夫‧伊凡諾維奇‧艾伯爾上校辯護。他說﹐布魯克林的鄰居林恩‧古德諾(Lynn Goodnough)是遴選委員會的主席。十幾年前﹐古德諾和一群保守派布魯克林律師聽我演講﹐主題是紐倫堡審判﹐在場不乏幾位知名德裔美國人士。古德諾告訴艾德﹐當時現場引發激辯﹐他認為我挺身捍衛個人信念的精神可嘉。

將近兩星期前﹐布魯克林大陪審團起訴艾伯爾﹐報章把他惡意描寫為「間諜首腦」﹐指稱他是美國境內蘇聯諜報活動的總指揮官。

我離開寧靜湖別墅﹐出去外面走走。不久後﹐我跟律師艾德‧漢拉罕喝咖啡。他也在渡假。他曾任證管會主席﹐我重視他的判斷力。我們詳談這件案子。

「詹姆士﹐身為你的朋友﹐我強力建議你拒接這官司﹐」漢拉罕說。「你絕對會被熬得很慘。你為律師協會盡過的心血夠多了﹐讓他們另外找個刑事律師去辯護吧。話說回來﹐這決定只有你能做。」

那天早上﹐我聽到另一個人的意見﹐大概隨便一個老百姓都和他有同感。我去高爾夫球場學開球﹐在練習的空檔﹐在這球場上班的老友兼高球教練吉姆在我身旁﹐我向他提起協會指派我一事。

「不會吧﹐」他說﹐「誰會糊塗到去幫那個無賴打官司﹖」

我提醒他﹐美國憲法保障人人皆有權利找律師﹐有權接受公平審判﹐再令人唾棄的嫌犯都一樣。我說﹐既然人人平等﹐接下來的問題是什麼﹖很簡單﹕誰來幫他辯護﹖教練同意我的論點﹐但我下課後﹐走出開球區時﹐能隱約意識到﹐他認為我今天揮桿特別爛的因素之一是腦筋有問題。

快到中午了﹐我仍無法決定﹐於是打電話給人在布魯克林的古德諾。他按捺著激動說﹐「詹姆士﹐遴選委員會堅決相信﹐受審的不僅是蘇聯上校一人﹐美國司法制度也會受到公審。」

古德諾坦言﹐委員會找過幾位有意進軍政壇的知名律師﹐被他們斷然拒絕。麥卡錫白色恐怖時代才過不久。委員會重視我在OSS(譯註﹕Office of Strategic Services﹐戰略情報局﹐中情局前身。)擔任過戰時律師﹐也重視我私人開業後出庭的歷練﹐所以認定我資歷獨特﹐必能勝任艾伯爾上校的辯護律師一職。我指出﹐我近年不曾在聯邦法院做過刑事訴訟﹐而且如果要我接這案子﹐委員會必須承諾指派一位年輕的卸任聯邦助理檢察官幫忙我﹐以應專業之需。古德諾同意了。大約一小時後﹐他回電說﹐美國地區法院法官馬修‧T‧亞布魯佐(Abruzzo)約我明天早上十一點在他辦公室見。提訊艾伯爾的法官就是亞布魯佐﹐指派辯護律師的責任在他身上。

下午﹐我開車進寧靜湖村﹐去找戴夫‧索登﹐向他借用法律圖書室。當時他在村裡開業﹐如今是艾塞克斯郡大法官。我翻閱間諜條款﹐赫然得知﹐自從滿城風雨的羅森伯格(Rosenberg)夫妻「原子間諜案」之後﹐國會決議﹐即使是在承平時期﹐「為外國強權」從事間諜活動最重可判處死刑。

看來﹐姓艾伯爾的這位上校碰到大釘子﹐或許這輩子再也無法惹事了。

瑪麗和我靜靜吃晚餐。晚上九點﹐我搭紐約州北部的臥鋪老火車﹐連夜回紐約。星期一的夜班車上幾乎無乘客﹐我獨自坐在餐廳車廂裡﹐慢慢喝著蘇格蘭威士忌。我盡力想讀一點東西﹐但心思老是飄向艾伯爾案。這案子再怎麼人人喊打﹐勝算再怎麼低﹐我認為都值得一試。深夜一點左右﹐火車抵達猶提卡之前﹐我已決定擔任艾伯爾上校的辯護律師。

八月二十日﹐星期二

早上我依約進布魯克林聯邦法院見亞布魯佐法官。雖然他擔任法官多年﹐我從未當面和他打過交道。

我列舉我不適任的原因﹕我信羅馬天主教﹐曾任戰略情報局情報官﹐目前是退伍軍人協會的基地中校。他不但不以為然﹐反而說﹐有這些背景﹐表示更能勝任這項任務。

我接著提到﹐我當時正在曼哈頓的聯邦地區法院(紐約南區)辯護一個案子﹕一名波蘭裔美籍神父投保壽險﹐受益人是波蘭公民﹐神父死後﹐保險公司拒付保險金給受益人﹐波蘭政府一狀告進法院﹐保險公司找我代為辯護。我方的論點是﹐波蘭是警察國家﹐受蘇聯軍權宰制﹐保險金給付之後﹐錢必定落入政府口袋﹐受益人拿不到一分錢﹐因此為顧及受益人權益﹐我方希望保管保險金﹐等波蘭真正自由之後再給付。

亞布魯佐法官以專斷的語氣說﹐雖然保險案事涉國際關係﹐但我只是區區一個律師﹐和本案不衝突。接著﹐他遞給我一份起訴書﹐以相當正式的口氣宣佈他指定我擔任辯護人。我多此一舉地小聲接受。

法官說﹐美國政府認為﹐這位被告是國內史上最重要的落網蘇聯間諜。他說﹐這件官司絕對會引起全球關注﹐所以陸續有大約二十名律師來電或前來見法官﹐希望承接這案子。

「可是﹐」亞布魯佐法官冷冷說﹐「他們不是專業上不夠資格﹐就是動機可疑﹐我不盡然滿意。」

亞布魯佐法官告訴我﹐艾伯爾被捕時﹐現金加銀行存款總共兩萬兩千八百八十六點二二美元。他建議我跟艾伯爾討論律師費﹐但法院將批准至少一萬美元的律師費﹐外加開銷。我告訴他﹐我願意接受律師費﹐但我已決心把錢捐給慈善機構。他的回應是﹐錢怎麼用是你自己的事﹐但他顯得訝異。

下午兩點半﹐我該面對媒體了。我的事務所在曼哈頓下城區﹐辦公室裡擠滿人。記者會上﹐我的開場白是我同意盡公職擔任本案辯護人。我強調﹐艾伯爾如果接受公正審判﹐對美國有益無害。我也要求大家明辨美國賣國賊和效忠外國政權的外籍情報員兩者的差別。

「羅森伯格夫婦不同於本案被告﹐」我說。「如果政府的指控屬實﹐本案被告並非出賣美國的美國人﹐而是俄羅斯公民﹐具有半軍方的身份﹐為俄國從事極為危險的任務。身為美國人﹐我希望美國政府也指揮著類似的人﹐在許多國家從事類似的任務。

「特務工作的本質既危險又缺乏成就感﹐因為上級要他謹記﹐一旦他曝光﹐政府會自動跟他撇清關係。儘管如此﹐美國各地仍樹立許多納珊‧海爾的塑像。」

有人問﹐「你現在心情怎樣﹖被指派這項任務﹐你高興嗎﹖」

我思考片刻﹐然後坦然回答﹐「不會。但是﹐被律師協會選上﹐表示他們敬重我﹐我為此心存感激。」

回答的當兒﹐我想起這天稍早的一件事﹕紐約州大法官邁爾斯‧麥當諾(Miles McDonald)來電預祝我好運﹐告訴我﹐「希望你明白將來會出現什麼情況。一七七四年波士頓發生大屠殺案﹐約翰‧亞當斯為英軍辯護﹐之後全國辯護律師接的客戶當中﹐沒有一個比他們更不受歡迎。」

我當天很晚才回家﹐八歲大的女兒瑪麗愛倫一定是聽到收音機﹐以蠟筆畫一幅圖﹐放在我桌上。她畫的是一個細眼黑髮犯人﹐身穿條紋囚衣﹐拖著腳鐐﹐標題是「俄國間諜進監獄」。在圖的框框外面﹐她以印刷體寫﹕「詹姆士‧唐納文為他工作。」

八月二十一日﹐星期三

第一次去見新客戶魯道夫‧伊凡諾維奇‧艾伯爾上校。上午十一點﹐我來到堡壘似的布魯克林聯邦法院﹐裡外很熱鬧。轟動的刑案審判首度開庭﹐現場總是氣氛激昂。法庭職員﹑升降機操作員﹑在大廳賣報的盲人各個都有同感﹐也彼此輸送同樣的情緒。報社記者﹑拿著錄音機的電臺記者﹑電視攝影機和燈光到處都是。

「上校會願意接受你擔任他的律師嗎﹖可不可以讓我們拍一張合照﹖你們會不會聯合發言﹖」

經人介紹﹐我在監牢裡和艾伯爾見面﹐匆匆握手﹐然後進走廊﹐經過彼此擦撞的電視攝影機﹐來到一小間拘留室。我事先要求聯邦法警留這間給我們見面用。

一群法警帶我們進去﹐然後關上門﹐在外面站崗﹐留下我們兩人﹐隔桌面對面站著。

「這是我的履歷﹐」我說著遞給他一份律師協會宣佈我獲選的新聞稿﹐裡面詳述我的資歷。「希望你仔細閱讀﹐找找看有沒有你認為我不合適擔任辯護律師的事項。」

他戴上無框眼鏡﹐詳閱新聞稿﹐我也打量著他。他的模樣非常寒酸﹐我心想。他穿著皺皺的丹寧布工作服﹐我認為他不宜以這身打扮出庭﹐應該改穿體面一點的衣褲﹐以烘托莊重的氣度。

我想起報章雜誌對他的描寫﹕「一個相貌平凡的矮子……五官尖刻﹐具有貴族風範……鼻子尖長﹐目光炯炯﹐神似好奇的鳥兒。」對我而言﹐他看起來像中小學教員。但在當時﹐我提醒自己﹐納粹黨衛軍頭目希姆萊也是如此。艾伯爾長得瘦小﹐但體格精瘦有力。我和他握手時﹐他的手勁很強。

他讀完了﹐抬頭看我說﹐「這些事項全不影響我的判斷。我準備接受你擔任我的律師。」他的英文說得完美﹐腔調近似在布魯克林長住幾年的上流英國人。

| FindBook |

有 6 項符合

間諜橋上的陌生人的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

|

間諜橋上的陌生人 作者:詹姆士.B.唐納文 / 譯者:宋瑛堂 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2015-10-07 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 130 |

二手中文書 |

$ 300 |

小說 |

$ 316 |

電影改編原著 |

$ 340 |

小說/文學 |

$ 352 |

中文書 |

$ 400 |

英美文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

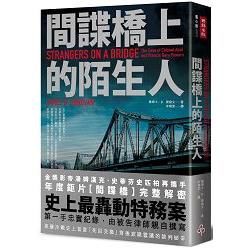

圖書名稱:間諜橋上的陌生人

「所有人都值得公平的審判。」

金獎影帝湯姆漢克、史蒂芬史匹柏導演

史上最轟動的特務案之一,唯一官方著作,由被告的辯護律師親自撰寫

內附多幀檔案照片、法庭畫師繪作、珍貴手稿及書信

兩屆金獎影帝湯姆漢克飾演本書作者「詹姆士.B.唐納文」律師

本書同時是詹姆士.唐納文畢生唯一著作

正直的美國律師為何要為效忠蘇聯的頭號間諜辯護?

橋上是核武競賽的軍事機密,橋下是仇恨對立的激情惡水

詳述訴訟、審判、上訴,以致最終的戲劇化結局。

揭開美蘇冷戰史上首度「死囚交換」背後波詭雲譎的談判祕辛

一九六二年二月十日清晨。美國律師詹姆士.唐納文即將走向橋的中央,在這座連接東西兩德的格利尼克橋上,與他同行卻被重裝看管的囚犯,是在美國境內從事情報活動多年的蘇聯頭號間諜魯道夫.伊凡諾維奇.艾伯爾上校。另有一名人質,也在重重戒護下,從大橋另一頭走來,他是美國U-2偵察機飛官法蘭西斯.蓋瑞.鮑爾斯。在唐納文律師的斡旋下,來自冷戰東西陣營,素未謀面的陌生人,即將在這裡完成前所未見的協議……

一樁間諜案從法庭到邊境的真實紀錄, 過程卻比小說更精彩,結局更戲劇化!

人命關天。但唯有人能改變歷史。

地球上最古老的行業中,諜報占第二位。

本書敘述五○年代末期,在核武軍備高度競賽下,當美國中情局逮捕到蘇聯間諜魯道夫.伊凡諾維奇.艾伯爾上校之後,這起令輿論民意群情激憤的死亡審判,如何經歷訴訟、審判、上訴、換監,一直到一九六二年在兩德交界的格利尼克橋上,戲劇化的結局。作者詹姆士.B.唐納文正是當時接受律師協會指派,為艾伯爾辯護一命的律師。

唐納文律師為何挺身為蘇聯間諜辯護?如何據法力爭、為他脫罪?

一個是如諜報教科書般克己,心靈世界神祕複雜的情報員,一個是美國司法制度訓練下,精明善辯的訟棍,他們如何交鋒?甚至變成彼此一生最忠實的盟友?一場審判背後,什麼是敵人?正義何價?本書除一窺戰後諜報圈祕密活動外,關於人權、隱私,尤其對憲法與自由的辯證,極具啟發性,台灣讀者都應見證美國面對本案,堅守法治國家,對司法正義奉行不悖的可貴,同時省思仇恨當前不應被低估扭曲的人性價值。本案峰迴路轉,最終改變歷史軌跡,絕對是精采令讀者大呼過癮、津津樂道,深受啟發感動的年度大作。

作者簡介:

詹姆士.B.唐納文(James B. Donovan)

於一九一六年生於紐約市,畢業於福坦莫大學與哈佛法學院,曾在二次大戰官拜海軍中校,後來進入戰略情報局(Office of Strategic Services)擔任法務長,隨後在紐倫堡大審判擔任副檢察官。唐納文先生後來接過大案無數,足跡遍及三十餘州。一九六二年,他代表民主黨角逐紐約州聯邦參議員席位,也曾任古巴親屬委員會法務長,從卡斯楚統治的古巴解救九千七百餘名古巴人與美國人。唐納文曾任普瑞特學院(Pratt Institute)院長以及紐約市教育委員會主席,於一九七○年逝世,留下妻子與四名子女。

譯者簡介:

宋瑛堂

台大外文系畢業,台大新聞碩士﹐曾獲加拿大班夫國際文學翻譯中心駐村獎助﹐曾任China Post記者、副採訪主任、Student Post主編等職﹐譯作包括《怒海劫》﹑《賴瑞金傳奇》、《戰山風情畫》﹑《野火》﹑《重生》三部曲、《十二月十日》、《往事不曾離去》、《修正》、《祭念品》、《搜尋引擎沒告訴你的事》﹑《宙斯的女兒》﹑《全權秒殺令》、《單身》﹑《馭電人》、《大騙局》、《數位密碼》、《斷背山》、《人魔崛起》、《冷月》、《永遠的園丁》、《幸福的抉擇》、《蘭花賊》等書。

TOP

章節試閱

導言

在清晨薄霧中﹐我們驅車穿越冷清的西柏林市街﹐前來密會地點格利尼克(Glienicke)橋﹐對岸是蘇聯政權盤踞的東德。我們依約來到這座深綠色的窄鋼橋﹐湖的另一邊是波茨坦市﹐右邊小山上可見一座古堡的輪廓。湖的兩岸全是林木蓊鬱的公園。時間是一九六二年二月十日早晨﹐氣溫冷冽但天空無雲。

在我岸的橋下﹐三名柏林人正在湖畔垂釣﹐不時好奇仰望﹐幾隻白天鵝悠游湖面。

一九四五年﹐美國大兵與俄國人將這座橋取名為「自由橋」。我們看得見橋的另一端有一群戴著深色毛帽的人﹐比較高的一位名叫伊凡‧A‧敘什肯(Schischkin)﹐是蘇聯...

在清晨薄霧中﹐我們驅車穿越冷清的西柏林市街﹐前來密會地點格利尼克(Glienicke)橋﹐對岸是蘇聯政權盤踞的東德。我們依約來到這座深綠色的窄鋼橋﹐湖的另一邊是波茨坦市﹐右邊小山上可見一座古堡的輪廓。湖的兩岸全是林木蓊鬱的公園。時間是一九六二年二月十日早晨﹐氣溫冷冽但天空無雲。

在我岸的橋下﹐三名柏林人正在湖畔垂釣﹐不時好奇仰望﹐幾隻白天鵝悠游湖面。

一九四五年﹐美國大兵與俄國人將這座橋取名為「自由橋」。我們看得見橋的另一端有一群戴著深色毛帽的人﹐比較高的一位名叫伊凡‧A‧敘什肯(Schischkin)﹐是蘇聯...

»看全部

TOP

推薦序

「本書行文流暢,內容豐富,以作者親身經歷敘述冷戰巔峰最為人津津樂道的間諜互換事件,是不可多得的好書。作者詹姆士.唐納文是辯護律師,於一九六三年發表本書,詳實書寫磋商祕辛,記載一九六二年二月在間諜橋的KGB上校魯道夫.艾伯爾與中情局U-2飛官法蘭西斯.蓋瑞.鮑爾斯交換的內幕。」

──法蘭西斯.蓋瑞.鮑爾斯二世,冷戰博物館創辦人兼榮譽主席

「本書記載史上最轟動的特務案之一,也詳述訴訟籌劃過程、審判、上訴,以及在格利尼克橋上戲劇化的結局,更有其他精彩的描寫。嗜讀間諜文學、精湛的檢調工作、嫻熟法庭謀略的讀者...

──法蘭西斯.蓋瑞.鮑爾斯二世,冷戰博物館創辦人兼榮譽主席

「本書記載史上最轟動的特務案之一,也詳述訴訟籌劃過程、審判、上訴,以及在格利尼克橋上戲劇化的結局,更有其他精彩的描寫。嗜讀間諜文學、精湛的檢調工作、嫻熟法庭謀略的讀者...

»看全部

TOP

目錄

序 Jason Matthews

導言

1957

1958

1959

1960

1961

1962

謝詞

導言

1957

1958

1959

1960

1961

1962

謝詞

TOP

商品資料

- 作者: 詹姆士.B.唐納文 譯者: 宋瑛堂

- 出版社: 時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2015-10-07 ISBN/ISSN:9789571364131

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:432頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 世界文學> 英美文學

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

|

|

2015/12/17

2015/12/17 2015/11/13

2015/11/13 2015/10/29

2015/10/29