這本書會像一個紙鎮,令我們想起生命的重量。 ~~蔡康永

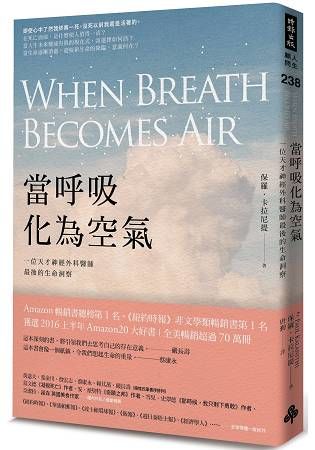

2016年全球最受矚目的書

*Amazon暢銷總榜第1名(超過3000名讀者5顆星評價)

*《紐約時報》非文學類暢銷書排行榜第1名

*Amazon 2016上半年20大好書

*全美暢銷超過70萬冊(2016/1出版後迄今)

*售出37國版權

即將攀上充滿希望的人生巔峰,死亡的陰影卻突然橫亙身前,一位三十七歲的天才神經外科醫師勇敢直視死亡,在所剩時間不多的急迫中,奮力一探生命的最根本價值。

在死亡面前,是什麼讓人值得一活?

當人生未來變成有限的現在式,你選擇如何活?

當生命逐漸消逝,迎接新生命的降臨,意義何在?

「死亡,什麼也沒改變,也改變了一切;我必須學會以不同的方式生活,視死神為令人肅然的巡迴訪客,即使心中了然我終將一死,沒死以前我還是活著的。」-保羅.卡拉尼提

2014年,36歲的保羅醫師即將完成十年之久的神經外科醫師訓練,科學研究並獲得美國神經外科學會最高研究獎,即將獲得史丹福醫學院外科教授職位並主持自己的研究室。他的人生正邁向生命的高峰,卻被診斷出患有第四期肺癌。頭一天他是醫生,還在治療瀕死的病人,第二天他是病人,掙扎求生。他跟妻子原先設想的未來,就此完全蒸發。

保羅醫生原本醉心文學,取得史丹福文學碩士,因想探索生命本質,轉而學醫,念完耶魯醫學院後,他選擇成為神經外科醫生,在人類身分、意義認同的最關鍵部位--大腦從事手術。

在確診自己罹患末期疾病後,這位才華洋溢的年輕神經外科醫師從醫師、病人、兒子、伴侶、父親等不同身分,審視自己37年的生命歷程,思索生命與死亡的意義。面對未知與隨時可能降臨的人生終點,保羅醫師寫著:

*我逐漸了解,面對我終將死亡的事實,就某種意義上來說,什麼也沒有改變,也改變了一切。作家貝克特所寫的七個字,開始不斷縈繞於我的腦中:「我沒有辦法繼續下去。我會繼續下去。」(I can’t go on, I’ll go on.)

*死亡永遠是贏家。不過你仍然可以繼續奮鬥,你永遠無法觸及完美,但是你可以相信那條漸近線,永不止息地朝它努力。

*如果我不知道自己想要什麼,我起碼已經學到一件事,一件希波克拉底、奧斯勒都沒提到的事情:醫師的職責不是峻拒死亡,也不是使病人回復舊有生命,而是敞開雙臂擁抱生命已經分崩離析的病人及家屬,而且努力使他們重新站起去面對、去弄清楚他們本身存在的意義。

即便最後身體極度不適,保羅醫師仍奮力寫作,最後他於2015年3月過世,留下這本深刻且令人感動的書。《當呼吸化為空氣》飽含文學、醫學、哲學的省思,將引領我們思考自己的價值與有限的生命。

台灣各界感動回響:

黃達夫、葉金川、詹宏志、蔡康永、賴其萬、嚴長壽 (按姓氏筆畫序)

這是一個刻骨銘心、淒美動人的生命故事。個人深深相信,卡拉尼提醫師的故事將影響並改變無數的生命。

和信治癌中心醫院院長黃達夫

如果覺得活得輕飄飄的、沒有什麼意義,那麼這本書會像一個紙鎮,令我們想起生命的重量。 -蔡康永 主持人、作家

這本書是卡拉尼提醫師在燦爛人生結束前,寫下的規劃生涯、探索人生意義,以及面對死亡的心路歷程。衷心期待台灣將會有更多與我一樣深受感動的讀者。-和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 賴其萬

這本深刻、震撼的書,讓人感動之餘,也真實呈現出生命的重量與珍貴,更引領我們去思考,去找到屬於自己的存在意義。-公益平台文化基金會董事長 嚴長壽

國外媒體&名人一致好評

震撼人的,令人心碎的,最終是美麗的--年紀太輕的卡拉尼提醫生這本回憶錄,證明了關於生命,瀕死的人有最多東西可教導我們。-葛文德(Atul Gawande);《一位外科醫生的修鍊》、《凝視死亡》作者

幸好有這本書,我們這些從未見過保羅.卡拉尼提的人可以哀悼他的死亡,並從他的生命獲益。我會推薦這本書給任何人,給所有人。-安.派契特(Ann Patchett);《奇蹟之邦》作者

以它的美劈裂了我的腦袋。-雪兒.史翠德(Cheryl Strayed);《那時候,我只剩下勇敢》作者

關於死亡很重要的一本書。令人敬畏且震撼。每個活著之人都應該一讀。-奈潔拉•羅森(Nigella Lawson);英國美食作家

熱情地工作及奮鬥,延後滿足欲望,等待去生活,學習去死亡--卡拉尼提傳達得太好了。沒有絲毫自憐,沒有任何誇張,正如他寫給朋友的信:「只是具有足夠的悲劇性,足以讓人去想像。」而且具有足夠的重要性,不可錯過。我保證,你要是想看完這本書之後就忘記它,根本不可能。-《紐約時報》(The New York Times)

《當呼吸化為空氣》寫於卡拉尼提面對末期癌症診斷的時刻,本質是悲傷的。可是很值得讀者投注情感於其中:一本感人而深思的家庭、醫學與文學的回憶錄。儘管調性灰黯,卻意外地振奮人心。-《華盛頓郵報》(The Washington Post)

具有古希臘悲劇的分量和智慧。此書滿溢著關於人生有限的深具洞察力的反思,而出自一位身受這方面訓練、熟悉即將面對的事實的醫師,尤其觸人心弦⋯⋯敘述者的聲音如此確定而有力,你幾乎期待他將安然渡過死亡,繼續描述自己死後發生在朋友、家人身上的事情。-《波士頓環球報》(The Boston Globe)

令人痛心而壯麗無比⋯⋯卡拉尼提這麼容易讓人喜愛、讓人感覺跟他有連繫,而又這麼謙卑,你一點一點沉浸在他的世界裡,忘記了它最終的方向。-《今日美國報》(USA Today)

是卡拉尼提的不故作傷感,使這本書如此不落窠臼--又如此令人痛心⋯⋯此書一如他的生命,唯一的缺點便是結束得太早了。-《娛樂週刊》(Entertainment Weekly)

振奮人心⋯⋯卡拉尼提致力於定義自己身兼醫師與病人的雙重角色,而且對下面這些議題深入表達意見:什麼東西使生命具有意義,當所剩時間無幾時如何決定何者最為重要⋯⋯這本極為動人的回憶錄透露了,當一個人無懼地、強韌地生活,可以經由服務、感恩達到多高的成就。-《出版家週刊》(Publishers Weekly)

一位具天賦的作家對於人生大限的感人冥思。作者的醫師、病人雙重觀點,提供獨有的清澄視野⋯⋯寫作並非替大腦開刀,然而,嫻熟後者的人對前者也有這麼深的功力,實在罕見。-科克斯書評(Kirkus Reviews)

動人而且穿透人心的回憶錄⋯⋯口才滔滔、吐露真心的冥思,探討活出生命意義的抉擇,就算死亡陰影籠罩也不例外。此書將促使讀者靜下來思考自己的價值與有限的生命。-《書單》(Booklist)

與其說是回憶錄,更是人生與意義的體現。一本很重要的書。-《經濟學人》(The Economist)

這本書深具力量,因為它動人的傳達出,我們每個人每天都在面對死亡,不論自己是否知曉。這個真切面對的問題,卡拉尼提透過文字寫出,重點不在長短,而在於我們如何活。而這個答案在任何醫學教科書中都無法找到。-《衛報》(Guardian)

震撼且淒美,立志成為醫生者必讀,也是關於生命意義的深沉思索。-《週日泰晤士報》(Sunday Times)

作者簡介:

保羅.卡拉尼提(Paul Kalanithi)

神經外科醫師和作家。

一九七七年出生,在亞利桑那州金曼長大,自史丹福大學取得英語文學學士、碩士,與人類生物學學士。他在劍橋大學修習科學與醫學哲學,獲頒哲學碩士;並以優異成績畢業於耶魯醫學院,成為全國醫學榮譽協會Alpha Omega Alpha會員。他回到史丹福,完成神經外科住院醫師訓練與神經科學博士後研究,在研究期間榮獲美國神經外科學會最高研究獎。

二〇一五年三月去世,身後留下溫馨的大家庭,包括妻子露西、女兒伊莉莎白.阿凱迪雅。

譯者簡介:

唐勤

台大外文系畢業,清大語言學碩士。譯有《好農業,是最好的醫生》、《老得好優雅》、《自耕自食.奇蹟的一年》、《你拿什麼定義自己--組織大師韓第的生命故事》、《明星高中Live Show》、《沙漠隱士》(等書)

章節試閱

要是我會寫書,我會編輯一個各類死亡的紀事錄,加上評論:能教死,必能教生。

—〈讀哲學就是學怎麼死),米歇爾.德.蒙田

病床上,我躺在露西身邊,兩人都在哭,CT掃描影像還在電腦螢幕上發光。醫師的身分—我的身分—從此無關緊要。癌細胞已經侵入多個器官系統,診斷十分明確。病房很安靜。露西告訴我她愛我。「我不想死,」我說。告訴她要再婚,我無法忍受想到她一個人過日子。我告訴她,我們應該馬上把房屋貸款拿去重新融資。我們開始打電話給家人。某一刻,維多利亞來到病房,我們討論掃描影像,以及未來可能的治療。當她提起回來當住院醫師的種種現實準備時,我打斷她。

「維多利亞,」我說,「我不會回醫院當醫師了。你不覺得嗎?」

我生命的一章似乎結束了;也許整本書都在收尾。與其成為牧師般的角色,協助另一個生命轉型,我發現自己才是那頭迷失而惶惑的羊。重病不僅改變生命,更是粉碎生命。感覺這不太像天啟(一道刺眼的疾光,照亮「真正重要的事情」),反而比較像某個人剛剛丟下燃燒彈,夷平往前的道路。現在,我得繞道而行。

弟弟基凡已經來到床邊。「你完成了這麼多事情,」他說。「你知道的,對不對?」

我嘆氣。他是好意,可是那話好空洞。我這一生一直在累積自己的潛力,如今無用武之地的潛力。我計畫要做的事這麼多,而且已經如此接近實現的邊緣。我身體不再能行動,我想像中的未來、我個人的身分認同一起幻滅,而我面對的是病人同樣面對的存在困境。肺癌的診斷已經證實。我小心翼翼計畫並努力追求到手的未來從此不存。死亡,在我的工作中如此熟悉的因素,現在造訪我本人。我們就在這裡,終於直視彼此,然而它似乎沒有任何我能辨認的特徵。站在交叉路口,我本來應該看見並追隨幾年來我治療過的無數個病人的腳印,然而我只見到一片發亮的白色沙漠,空白,難以逼視,沒有任何東西,就好像一場沙暴泯滅了所有熟悉的痕跡。

太陽正在西下。第二天我就會出院。癌症醫師的約診時間已經訂好,就在這個星期稍晚。不過護士告訴我,我的癌症醫師當晚離開醫院去接小孩以前,會先來一趟。她的名字是艾瑪.海沃,她想在初次正式看診前先來打聲招呼。我跟艾瑪稍有接觸。我曾經治療過她的幾個病人,可是除了工作上的禮貌寒暄外,我們從來沒有其他交談。我父母和兄弟在病房的不同角落,沒說什麼話,而露西坐在床邊,握著我的手。房門開了,艾瑪步入,她的白袍透露了她經歷很長的一天,可是她的微笑清新。跟在她身後的是研究醫師和住院醫師。艾瑪只比我大幾歲,頭髮黑而長,可是一如所有跟死亡頗有接觸的人一樣,髮中夾雜幾綹灰白。她抓過一張椅子。

「嗨,我叫艾瑪,」她說。「很抱歉今天我只能待很短的時間,不過我想先過來自我介紹。」

我們握手。點滴線纏著我的手臂。

「謝謝你過來一趟,」我說。「我知道你要接小孩。這是我的家人。」

她點頭向露西、我的兄弟、我的父母致意。

「很抱歉這事發生在你身上,」她說。「發生在你們所有人身上。過兩天,我們有很多時間可以談。我已經先要檢驗室開始對你的腫瘤樣本做些檢測,這樣可以協助指引治療方向。也許是化療,也許不是,要看檢測結果。」

十八個月前,我曾經因為闌尾炎住院。當時我不像病人,反而被當成同事一樣對待,幾乎就是我自己病例的一個諮詢醫師。我預期現在也是同樣的狀況。「我知道現在不是時候,」我開始說,「不過我會想討論Kaplan-Meier 存活曲線。」

「不行,」她說。「絕對不行。」

短暫的沉默。她憑什麼?我心想。這是醫師(像我這樣的醫師)理解預後的方式。我有權知道。

「我們可以以後再談治療方案,」她說。「我們也可以討論你日後回去工作, 如果你想回去的話。傳統化療使用的複合藥劑, cisplatin、pemetrexed,可能還加上Avastin,產生末梢神經病變的比例頗高,所以我們大概會換下cisplatin,改用carboplatin,對你的神經有較好的保護,因為你是外科醫師。」

回去工作?她在說什麼?她昏頭了嗎?還是我對自己的預後完全搞錯了?對存活率沒有現實的預估之前,我們怎麼能談論這些事情?最近幾天大地已在我腳下搖晃、崩裂,此刻又來一次。

「細節可以以後談,」她繼續說,「我知道這是一大堆要吸收的東西。最主要的是,我想在星期四約診前先見見你們。今天還有任何我可以做,或任何需要我回答的問題嗎?除了存活曲線之外。」

「沒有,」我說,腦袋發暈。「很謝謝你來一趟。我真的很感激。」

「這是我的名片,」她說,「這是看診室的電話。如果這兩天有任何事情,隨時打給我。」

我的親友很快就在醫界同事圈裡送出訊息,尋找全國最好的肺癌專科醫師。休士頓和紐約有主要的癌症中心;我應該去那裡治療嗎?搬家或暫時遷

居等等現實考慮,以後再弄清楚就好,還不急。回覆來得很快,差不多意見一致:艾瑪不但是最好的醫師之一(世界知名癌症專家、全國性主要癌症諮詢委員會成員),而且她以慈悲知名,知道什麼時候推一把,什麼時候讓一步。我有一會兒不禁自問,為什麼這一連串的事件讓我環繞世界一圈,電腦的配對軟體決定送我來此進行住院醫師訓練,然後我莫名其妙得了這個病,結果竟然落入最棒的醫師手中接受治療。

這個星期我多半臥床休息,癌症持續發展,我明顯虛弱不少。我的身體,以及與之緊密連結的身分,發生劇烈變化。下床上廁所不再是不經思考的皮質下運動程式,而是需要努力與策畫的活動。物理治療師給我一張單子,列出的物品可以幫忙我過渡到居家療養:手杖、修改過的馬桶座、休息時用來支撐腿部的乳膠塊。醫師開了一堆新的鎮痛藥。當我一跛一跛地走出醫院,我想知道,六天前我怎麼能在手術室連續待上將近三十六個小時?難道一週之內,我的病就變得這麼嚴重?是的,有一部分是真的。可是,我當初也運用了一些技巧,並且靠外科同僚的協助才捱過那三十六小時。還有,儘管那樣,我一直在承受難熬的痛楚。我所害怕的診斷結果得到肯定(CT掃描、實驗室檢測不只透露了癌症的端倪,而且顯示我的身體已經應付不了,逼近死亡),是否就卸下了我服務眾人的責任?卸下了我對病人、對神經外科、對行善的責任?沒錯,我想,悖論就在這裡:就像跑者衝過終點線之後倒下,一旦照顧病患的責任不再推我前行,我就成了廢人。

通常當我的病人有奇特症狀時,我會諮詢該領域的專家,花時間閱讀相關資料。現在似乎沒有什麼不同。可是,當我開始閱讀化療資訊,裡面包含種種藥劑,以及針對特定突變的現代創新療法,我的問題多到根本無法進行有方向的有用研究。詩人亞歷山大.波普說:「學習一點是件危險的事;/深深汲飲,否則別嚐皮埃里亞之泉。」沒有恰當的醫學經驗,我無法在這個訊息的新世界裡找到定位,也無法為自己在Kaplan-Meier 曲線上找到定點。我等著,以期待的心情,去見醫師。

不過,多半我都在休息。

我坐起,盯著露西和我在醫學院拍的一張相片,我們跳著舞笑著;多麼悲傷,那兩個人計畫共度此生,絲毫不覺,也完全沒有預想到自身的脆弱。

我的朋友羅莉死於交通意外時已經有未婚夫了—這更殘酷嗎?

我的家人忙忙碌碌地進行各種活動,將我的生活從醫師轉變為病人。

我們在一家郵購藥品店開立帳戶,訂購了床護欄,買了一張人體工學床墊以減輕折磨人的背痛。我們的財務計畫現在看來搖搖欲墜。幾天前我們還仰賴著下一年我將增為六倍的收入,接下來似乎需要新的財務工具來保護露西。

我父親宣稱,這些調整是向疾病低頭—我會擊敗它,會有某種方法治癒我的。有多少次我聽到病人家屬做出類似宣言?以前我從來不知道要對他們說什麼,而現在我不知道要對父親說什麼。

如果不是這樣,那麼另一個可能故事會如何發展?

兩天後,露西和我在診療室跟艾瑪碰面。我父母在候診室裡走來走去。

醫療助理替我做了例行檢查。艾瑪和專科護理師的準時令人嘉許,艾瑪拉來一張椅子坐到我面前,面對面、兩眼平視地跟我交談。

「又見面了,」她說。「這位是阿列克絲,我的得力臂膀。」她朝專科

護理師做了個手勢,後者坐在電腦前記錄。「我知道有很多事情要討論,不過,第一件事:你覺得怎麼樣?」「還可以,把所有事情考慮在內的話,」我說。「享受我的『放假』,我想。你好嗎?」

「噢,我還行。」她停了下來—病人通常不會問醫師好不好,可是艾瑪也是同事。「這禮拜輪到我管住院, 所以你知道會是什麼樣子。」她微笑。露西和我是知道的。門診專科醫師不時要輪值住院部門工作,在已經擠得滿滿的一天裡外加幾小時的工作。

繼續寒暄一會兒後,我們自然而然地進入肺癌研究現況的討論。有兩個途徑可走,她說。傳統方法是化療,針對目標是所有快速分裂的細胞—主要是癌細胞,不過也包括骨髓、毛囊、腸道之類的細胞。艾瑪覆述了數據和選項,彷彿在對醫師上課,不過再次略過Kaplan-Meier 存活曲線的任何提示。然而,已發展出來的較新治療方法,針對目標則是癌症本身特定的分子缺陷。我聽過這種研究的傳言(這一直是癌症治療的聖杯),很驚異地知道如今進展有多大。這些治療似乎已經讓「某些」病人可以長期存活。

「你大部分檢驗的結果都送來了,」艾瑪說。「你有一個PI3K 突變,不過我們尚未明瞭它的意義。你這類病患最常見的突變,EGFR,檢查結果還沒出來。我打賭你應該會有。如果正確,你可以吃一種藥,叫做Tarceva,而不需要做化療。那項結果應該明天星期五會送來,不過你病得已經夠重,因此我訂星期一開始化療,以免EGFR 檢測是陰性的。」

我立即感到一種血緣般的親近。這正是我在神經外科的行醫方式:手上總是有A、B、C幾個計畫。

「關於化療藥物,我們主要會從carboplatin 跟cisplatin 當中選擇一種。

在若干孤立的研究中,它們兩個相比,身體對c a rbopl a t in 的耐受性較高。

c i spl a t in 可能效果較佳,但是毒性高很多,特別是對於神經的毒性,不過所有數據都很舊,而且沒有跟現代化療療程的直接比較。你有沒有什麼想法?」

「我對於保護自己的手以繼續開刀,不那麼在意,」我說,「我可以做

很多不同的事情。如果失去雙手,我可以從事另一行,或者不工作,或者幹什麼別的。」

她停了一下。「我這麼問你好了:開刀對你重不重要?是不是你想做的事情?」

「嗯,是重要,我幾乎花了這輩子的三分之一在準備這件事。」

「好的, 那麼我要建議我們採用c a r b opl a t in。我不認為它會改變存活率,不過它會劇烈改變你的生活品質。有沒有其他問題?」

她似乎很清楚這是該走的方向,我樂意追隨。也許,我開始讓自己相信,再度操刀是有可能的。我感覺自己輕鬆了一點。

「我可以開始抽煙了嗎?」我開玩笑。

露西笑出來,艾瑪兩眼打轉。

「不行。有沒有認真的問題?」

「Kaplan-Meier ⋯⋯」

「我們不討論那個,」她說。

我不了解她的抗拒。畢竟,我是熟悉這些統計數字的醫師。我可以自己去查⋯⋯那好,我必須那麼做。

「好吧,」我說。「我想事情都相當清楚了。明天我們會從你這兒得知

EGFR 的結果。如果陽性,就開始服用Tarceva,如果陰性,那麼星期一開始化療。」

「對。另外有件事我希望你知道:我現在是你的醫師了。有任何問題,從一般醫療到不管其他什麼問題,你都先找我們。」

又一次,我被血緣般的親近感扎到了。

「謝謝,」我說。「住院病房那裡,祝你好運了。」

她出了診間,卻在一秒鐘之後探頭進來。「你大可拒絕沒關係,不過有些肺癌基金的募款人很想見你。現在還不用回答。考慮考慮,然後告訴阿列克絲你有沒有興趣。別做任何你不想做的事情。」

我們離開時,露西說道,「她太棒了。她很適合你。不過⋯⋯」她露出笑容。「我覺得她喜歡你。」

「所以?」

「嗯,有一個研究說,當醫師有個人因素摻雜進來時,對病人的預後判斷會比較差。」

「我們的擔憂清單又多了一項,」我笑了一聲。「我想,它落在重要性最低的那個象限。」

我開始了解,跟自己的大限如此近距離地接觸,既改變了一切,也什麼都沒改變。在癌症確診以前,我知道自己有天會死,可是不知道是什麼時候。確診之後,我知道自己有天會死,可是不知道是什麼時候。不過現在我很明白,這其實不是科學問題。死亡的事實令人不安。然而,沒有別的方式可活。

逐漸地,醫學的迷霧開始散開—至少現在我有足夠的資訊可以一頭栽入文獻。雖然數字還很模糊,有EGFR 突變似乎會增加一年的平均壽命,還有長期存活的潛力;如果沒有,意味著兩年內死亡機率為百分之八十。弄清楚我的餘生將是一個變化不斷的過程。

第二天,露西和我去一家精子銀行,保存生殖細胞以及未來選項。我們一直計畫當我住院訓練結束時要生孩子,但是現在⋯⋯癌症藥物對我的精子有未知的影響。因此,為了保留生孩子的機會,我們必須在治療開始前冷凍精子。一個年輕女子為我們一一解釋不同的付款計畫、庫存的選擇,以及擁有者的法律表格。她的桌上有許多彩色小冊子,是關於年輕癌症患者的各種社交聚會:即興表演聚會,無伴奏合唱團、自動上台演唱的晚會,等等。我嫉妒他們快樂的臉,心裡明白,在統計上,他們患的大概都是擁有高治癒率的癌症,也有合理的預期壽命。三十六歲的人只有百分之○.○○一二會得到肺癌。是的,患上癌症的所有病人都很不幸,不過有的患了癌症,有的卻患了癌症,得到後者的是真正倒了大楣。當她問我們,如果我倆有一人「萬一死去」,如何指定精子的未來—死後誰合法擁有精子—淚水滾落露西的臉頰。

「希望」這個字大約一千年前首次出現在英文裡,指的是信心和欲求的某種結合。可是我欲求的—生命,並非我有信心會發生的—死亡。那麼,當我談希望的時候,我的意思真的是「留些空間給無根據的欲求」嗎?

不是的。醫學統計不只講出數據,例如平均存活率,還有測量我們對那些數字有多少信心的工具,像是信賴水準、信賴區間、信賴界限之類的。那麼,我的意思是「留些空間給統計上不可能但是仍然有機會發生的結局—恰好高於信賴區間值百分之九十五的存活比」嗎?這就是希望嗎?我們能不能把曲線劃分為若干量化的存在感線段,從「一籌莫展」到「悲觀」到「符合現實」到「抱著希望」到「妄想」?難道數字不只是數字嗎?我們是不是總覺得每一個病人都高於平均值,於是向這種「希望」繳械投降了?

我突然想到,一旦我成了統計之一,我跟統計的關係就改變了。

住院醫師期間,我跟數不清的病人和家屬坐下來討論灰暗的預後;作為醫師,那是最重要的工作之一。當病人是九十四歲,處於失智症末期,事情容易得多。可是像我這樣,三十六歲,被診斷為罹患末期癌症,真的沒有任何言語可用。醫師不給病人明確的預後,原因不只是他們無法辦到。當然,要是病人的預期遠遠超過現實,譬如說,有人期待活到一百三十歲,或者有人認為良性皮膚斑點是瀕臨死亡的跡象,那麼醫師有義務將病人的預期拉回合理的機率範疇。病人想要的並非醫師隱藏起來的科學知識,而是貨真價實的存在感,後者其實必須靠自己去追尋。過分深入數據,就像喝海水止渴。面對人生大限的焦慮,不會在統計機率裡找到療癒。

要是我會寫書,我會編輯一個各類死亡的紀事錄,加上評論:能教死,必能教生。

—〈讀哲學就是學怎麼死),米歇爾.德.蒙田

病床上,我躺在露西身邊,兩人都在哭,CT掃描影像還在電腦螢幕上發光。醫師的身分—我的身分—從此無關緊要。癌細胞已經侵入多個器官系統,診斷十分明確。病房很安靜。露西告訴我她愛我。「我不想死,」我說。告訴她要再婚,我無法忍受想到她一個人過日子。我告訴她,我們應該馬上把房屋貸款拿去重新融資。我們開始打電話給家人。某一刻,維多利亞來到病房,我們討論掃描影像,以及未來可能的治療。當她提起回來...

目錄

目錄

推薦序 一個由苦路中走出來的修行者 嚴長壽

推薦序 一個刻骨銘心的生命故事 黃達夫

推薦序 出師未捷身先死 長使英雄淚滿襟 賴其萬

前言 亞伯拉罕.佛吉斯

序幕

第一部 我健康地啓程

第二部 至死方休

尾聲 露西.卡拉尼提

譯後記 唐勤

目錄

推薦序 一個由苦路中走出來的修行者 嚴長壽

推薦序 一個刻骨銘心的生命故事 黃達夫

推薦序 出師未捷身先死 長使英雄淚滿襟 賴其萬

前言 亞伯拉罕.佛吉斯

序幕

第一部 我健康地啓程

第二部 至死方休

尾聲 露西.卡拉尼提

譯後記 唐勤

2020/05/16

2020/05/16 2017/04/16

2017/04/16