| FindBook |

有 14 項符合

雙城愛與死的圖書 |

|

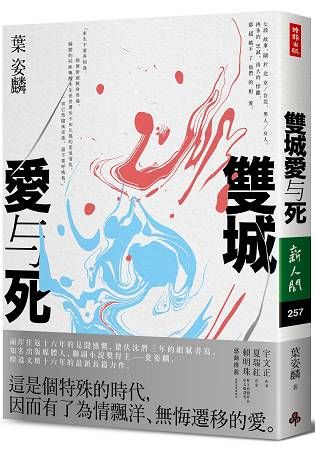

雙城愛與死 作者:葉姿麟 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2016-09-07 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

〈時光‧情人‧五道口〉

一位大陸男子,在北京先後與兩位臺灣女子相遇。是累生累世的情緣吧!雖是初相見,彼此卻都有再重逢的熟悉感覺。他們彷彿是超越了此生的記憶,即使海角天涯走遍,也要為朝對方的方向走去。

〈故宮雪色〉

對於姐姐於研究所畢業後就出家的這件事,力美是這麼解讀的:「我姐姐出家是過去世的願力今生來成就。此生來到人間作為我姐姐的妹妹,那麼,我的成就就是努力圓滿我姐的成就!」她決定要真真實實的活出自己,並連帶姐姐的人生角色一同扮演,愛恨欲望也一起承擔。

〈雙城愛與死〉

為了心中無法放下的牽掛與懸念,靜蓮從北京為愛返台,照顧當初拋家棄妻、在外已妻妾成群的病重前夫,陪他走完人生的最後一程。二十多年的愛恨糾葛,隨著男人的生命走到盡頭,最後僅剩雲淡風清。當愛到深處,生命展現的是既勇敢且寬容的面貌。

她們聚在這裡,不同年齡,來自台灣不同地方,都是到北京工作的臺灣女人。

他鄉相遇,無需故知,只要都來自島上,自然倍感親切。

她們有一個社群,戲稱為「北京飯團」。在這裡,靜蓮是不具名的大姐,凝聚力特別強,全然的展現一如大地之母的慷慨,像個親愛的媽媽,懇切撫慰所有。因為她,這些個原本陌生的異鄉人來到北京才得以相聚。

每個月飯團總有幾次聚會,出出入入維持十來個,分屬四至六年級的不同世代,也各自在廣告公關、電子IT、媒體、進出口貿易等不同工作領域努力拚搏。每個人都像是人生路走透了,多半都是單身。離婚的有,一直根本沒結過婚的有。還有,雖然身邊有男人,卻顯然沒完沒了同居著,看不見未來的也有。

兩岸經過數十年的分隔,台灣島國許多人飄洋過海西進到大陸謀生,然而不知道怎麼,男人闔家登陸的多,女人卻多是單身赴任。北漂台灣女子面對的,是比男人更多的牽掛與不捨,也有更多的掙扎與徬徨。曾經在島上受過情愛創傷的她們,選擇當異鄉人遠離傷心地,是困在千年古城的另一個寂寞裡,抑或是換得豁然開朗的一片天?

知名出版媒體人、聯副小說獎得主葉姿麟,於二〇〇〇年因工作開始與大陸結緣,自此頻繁來往北京與兩岸,多年的所見所聞,讓她動念書寫關於在北京生活的台灣人。本書是她暌違文壇十六年的最新長篇小說,結構上一如樓上樓下或女生公寓,相逢於京城,耽溺於自身的情愛夢想之餘,情誼上相濡以沫,彷若前生相續。

名人推薦

作家 宇文正

作家 夏瑞紅

村上春樹作品中文版譯者 賴明珠

感動推薦(按姓氏筆畫排列)

作者簡介

葉姿麟

屏東出生。台灣大學動物系畢業。

唸生物,最早的志向是從事植物自然觀察。後來卻只做過短時間的臨床醫學研究助理。此後一直從事文字工作。

在自立晚報一待八年,歷任編輯、編採、主編。

一九九七年進入出版界。

於城邦開創紅色文化擔任總編輯期間,推廣網路文學。出版華文地區第一本網路小說。推介多位臺灣網路作家之餘,並引進大陸網路作家作品。多年致力兩岸網路文學出版品發展。

二〇〇〇年因工作需要,自此頻繁往來兩岸。多年的所見所聞,令她開始了關於兩岸近代百年歷史糾葛的探討。本書為一個開端,主要書寫二〇〇〇年後應聘於北京工作生活的台灣青年。

本書從二〇一二年開始動筆,核計有十個故事,主人公男女皆有,女子偏多。但每一篇所言及的角色都另有延伸,礙於篇幅及結構,本書共收集七個篇章。

著有小說《都市的雲》、《曙光中走來》、《陸上的魚》、《她最愛的季節》、《愛,像一隻貓行走在屋頂》。

|