序

「我希望就這樣繼續婚姻生活,還是並非如此呢?」

中年的女性究竟有誰沒這樣想過?許多女性總是一邊這麼問自己,一邊封鎖這種想法度過每一天。

然而,在這當中也有勇於解決問題,訴諸行動的人,就像《A Walk on the Beach》的作者瓊.安德森(Joan Anderson)那樣。五十一歲的瓊為了尋找「我的人生意義是什麼」的答案,獨自去了美國的鱈魚角海邊,那個她曾與孩子們生活的地方。

她的先生在遙遠的地方展開新工作;父親過世;母親有失智症;兒子們則已長大獨立。

應該有很多人對瓊的個人簡介深有同感吧,特別是過去的人生很充實,心中暗暗自傲的人。

Midlife crisis,每個人都會面臨中年危機。

現在「婚姻畢業」這個詞似乎抓住了許多人的心。這是一種既非婚姻,也非離婚的夫妻形式。

從婚姻畢業。

意思也就是推開宛如鎮石壓身的婚姻關係,活出自己。婚姻畢業聽起來的感覺,宛如五月颳過的一陣清風。

我也認為「婚姻畢業」這個詞有拯救的感覺。明明覺得不用彼此綁在一起,也不須依賴對方,希望可以像一棵挺立的樹木,我卻在不知不覺間被家庭綑綁了。

中年以後的婚姻時間變得非常漫長。育兒結束以後,夫妻的時間也顯得綽綽有餘。

再次來臨的自由時間,照理說心情很開闊,但我們真的能如此生氣勃勃地過日子嗎?

不,早在這之前,中年女性就已經精疲力盡了。到了小孩青春期,想從父母身邊獨立而拚命展翅高飛的時期,也不再像年幼時整天纏著爸媽,而是優先與朋友度過時間。而且過去如此黏人的小孩,這時也會以充滿敵對的眼神表現他的反抗心態。沒有你也沒關係了,面對這樣的態度,過去育兒時的充實感突然變得很空虛。

「我到底在做什麼呢?」

這時我們不得不再次重新面對自己。

而且過去為了育兒同心協力互助合作的伴侶也感覺像陌生人。

為這種現象帶來新風氣的就是婚姻畢業。婚姻畢業是從過去關係緊密的家庭,理解每個人的差異,並互相承認各自有不同的興趣與想法。不須總是在一起,也可以分開生活,或去不同的地方旅行。但因為是家人,還是互相扶持。本書所探求的,就是可以維持這種形式的婚姻畢業。

生於一九五○年代前半的我,到了四十五歲之後,開始問自己「這真的可行嗎?」,專注地探詢自己的心意。

這時我從平坦和緩又充滿陽光的道路,突然掉進了陷阱裡。

我有兩個相差兩歲的女兒,看起來兩人都順利長大了。雖然因為她們才十幾歲,到出社會的成人還要花一段時間,不過已經不像嬰兒時期需要我了。這個事實令我驚慌失措。雖然我的工作是自由作家,但因我過去在育兒方面使出全力投球的力氣,還是讓我的肩頭一下子力氣放盡。此時已經讓我陷入了生存意義消失的混沌情緒中。

本來打算育兒比工作優先,但不知何時開始,我光是忙轉於育兒與工作就竭盡全力了。明明打算要當一個行有餘裕的自由作家,卻讓身心都負荷過重,根本像燃燒殆盡了。

我很空虛,就連一直很珍惜的工作,目的也是為了經濟獨立與籌措生活費。我連自己想吃什麼、想要什麼、想去哪裡都搞不清楚,我發現甚至沒有任何想做的事。

以前我把非做不可的事情列出來,光是依序處理完成就讓我煞費苦心,整路跑到底的疲勞,在此時一下湧現。

而且過去為了育兒,伴侶本來和我一起努力,就像雙輪車的兩輪,他也突然變成了陌生人。

就算對話也話不投機,互罵宣洩憤氣與挖苦對方,不曾說過的憤怒言語從彼此的口中脫口而出。

特別令我感到茫然的,是我們對金錢的想法差異。對於過度重視經濟獨立的我來說,諷刺的是我完全沒有和伴侶討論有關金錢話題的習慣。

我總覺得可以出錢的人負責出錢就好了,一直以來都敷衍了事。直到我生產以前,我們都是有實無名的夫妻關係,因此奠定了我們不對彼此的經濟狀況有過多干涉的做法。

後來即使我生產並結婚入戶了,這部分還是大致上沒有改變。甚至我們會為了今天誰要煮晚餐、誰要洗碗而發生爭執。小孩哭了、吃得很好、和朋友吵架等等,我們會說的話多如千言萬語。

我進入育兒生活的時代,景氣繁榮。

小女兒一歲的時候,不管是辭掉公司職員,轉為自由作家的我,還是身為翻譯家的伴侶,工作都不曾中斷。

我成為自由作家後不久,也成功如願以償出版了「自己的書」。在客廳一隅工作的居家辦公室形式,也很方便育兒,適合不擅人際往來的我。

可是等小孩上了國中、高中的時候,日本卻處於看不見未來的經濟蕭條中。雖然我還不到那種程度,但伴侶的工作也是每況愈下。明明因此不安到晚上也睡不著,我也不想找他商量。

找機會談一談吧?泥沼就是從此開始的。

然後,這些過去被收進心靈深處,沉入記憶底部的事情,彼此都不厭其煩地不斷翻出舊帳。從相遇時的意見不合開始,過去對於對方的不滿一舉爆發出來。

伴侶也是一樣,伴侶會固執地堅稱又不是自己的錯,大罵我一頓。

我已經如此不受他喜愛了嗎?我如此被憎恨嗎?我們已經如此不理解彼此了嗎?這些事讓我很受傷卻連話也說不出來。

我對婚姻制度抱持複雜的感情。在還沒有夫妻異姓 、有實無名婚姻的詞彙出現前,我就已經實踐了。與其說我對這個做法抬頭挺胸面對,還不如說是戰戰兢兢地觀察周圍的反應。有實無名婚姻在三十年前很難讓人理解。膽小的我一直隱瞞身邊的人我處於有實無名的婚姻關係,時而巧言掩飾,時而含糊敷衍。為此我曾很猶豫生小孩,我害怕處在有實無名的婚姻關係中生產。

那麼我的伴侶又如何看待呢?現在想想,他應該覺得多是被我硬拖著走吧?從那時就開始意見分歧了。

後來我明明下定決心要以單親媽媽的身分生產,卻在生產後第三天就結婚入戶了。由伴侶改成我的姓氏,我也沒有對他為什麼這麼做的本意追究到底,只是因為伴侶說「當了爸爸,未來就以筆名活下去」,我就放心的點頭說「好」而已。

那時我所執著的,是經濟獨立與家事育兒的分擔。我夢想著一切都是平等的關係。

我按照這份執著,過於忠實地如實實踐此想法。

在育兒時我們也繼續實行此做法。不過,在養育嬰兒的共同作業中,我們比較能夠順利分擔做完家事。我和伴侶都很熱衷照顧嬰兒。

可是,經濟方面卻還是維持原樣。等小孩長大,不再那麼需要父母的照顧時,沉潛的火種就再次表面化了。

我的朋友,同時也是我很愛讀的育兒隨筆名手,詩人伊藤比呂美小姐,以及作家森真由美 小姐都一個接一個爽快離婚了。曾經在家事與育兒方面攜手與共的伴侶,如此的緊密之情是否哪裡出現了破綻?

我也察覺接下來就輪到我們了吧。

剛好這時候,伴侶買下了附近的公寓當作工作室。他開始會自己去那間公寓住宿,而我那面臨升高中考試的大女兒宣布:

「等考試結束後,這個房間就是我的。」

她說要把爸爸工作室兩房一飯廳一廚房的其中一間房變成自己的。因為以前女兒們都是兩人共用一間房間,我讓大女兒考試期在客廳念書到深夜,聽了她們許多爭吵而感到內疚,因此一下就同意大女兒的荒唐提議了。

「那這間房間就是我的了。」

二女兒也立刻如此說道。我真是粗心,以往竟沒發現二女兒也想擁有自己的房間,她們兩人都一步步朝著獨立生活成長了。就這樣我們一點一點地開始了不正規的分居生活。伴侶與大女兒住在工作用的公寓,我與小女兒則照舊住在以前的公寓。雖說距離大概步行三分鐘,但這樣愚蠢的分居對我來說還是怎樣也無法接受。

過去在育兒期間,晚上七點伴侶就會從工作室回來煮晚餐,我也把工作告一段落打掃洗衣,一家四口圍繞餐桌的雙薪家庭理想生活,一瞬間瓦解了。夏天休長假在南方島嶼度假的習慣,也因為大女兒升上國中開始社團活動而消失了。一家人變成四散各處。

我開始想一個人去旅行。

我的腦袋很混亂,對伴侶充滿詛咒。都是你害我失去了拚命建立的東西,我苦於這樣的憤恨之中。

「暫時分開如何。」

說這句話的人,不是我也不是伴侶,而是大女兒。

於是我開始去採訪到了中年期的夫妻。

大家在這個時期都是如何度過的呢?我殷切地想聽聽看他們實際的想法。

我們這個中老年世代,傑出的女性有的貫徹單身主義,有的勇於離婚,但其實有驚人的高比例結婚了。僅有少數人是單身,成為媒體寵兒,表現燦爛而活躍。

結婚率有九○%以上,而且在二十五歲前結婚,結婚後成為全職主婦,生了兩個或三個小孩,是我們一致的生活模式。而這些人的先生們,戰後嬰兒潮世代男人們的突出之處,就是走上學生運動,或是追求自由的生活方式,大致上呼應了進入企業,在終身雇用制度中生存。

我採訪後的感覺是,現在的中老年夫妻,大概是維持長久婚姻生活到了史上罕見的程度。先生們熬過了罕見的日式經營終身雇用制度活了下來,然而我卻沒看到在後半場戰爭中的夫妻該如何自處。

採訪後讓我安心了,而且令我愕然的是,維持將近二十年夫妻關係的人們,大部分都感情不好。

他們都是勉強忍耐,應付過去。連吵架都不吵了,反正對方就是那樣,已經死心了。

感情不好的婚姻只能離婚了嗎?

可是,許多同世代的人不選擇離婚也是我採訪的感想。

雖然老年離婚的人增加了,但頂多也才一○%吧。結婚以前的工作經歷短暫,勞動範圍就是扶養相關事務的太太們,即使離婚也沒有足以自立更生的經濟基礎。年金制度修正後,即使離婚也有領取年金的權利,而讓離婚的人增加一些,但半數的人還是不想離婚。

中老年世代的小孩比較晚長大成人,而且父母尚在,儘管是高齡社會,但父母健在,也還有兒子或女兒,牽掛很多。可以拋下這一切不管的,就只有對丈夫實在不堪忍受的情況了。

「我並不建議別人這麼做。」

四十九歲時是全職主婦,離婚時簡直一無所有的人所說的這句話令我印象深刻。六十歲職業為照護經理的這個人,在此之前換了好幾次工作,現在也要做雙份工作才能勉強自力更生。好不容易生活寬裕,也恢復了與孩子們的感情,因此搬到了孫子也能來玩的寬闊公營出租公寓。雖然生活很充實,但絕對談不上富裕。

這種生活不是每個人都辦得到,需要相當的勇氣與實行力。

與其嘮嘮叨叨,許多人會選擇在不透明的家庭內分居。我感覺有多達過半的人這麼做,感情不好的中老年夫妻實在很多。

我也去採訪了有繼承糾紛、憂鬱症、欠債的夫妻,但驚人的是,並非因為有欠債或繼承等糾紛才讓夫妻感情惡化,而是夫妻感情本來就不好,所以才會發生這些麻煩,實在弔詭。

他們過去日積月累的東西,表面化成了欠債或憂鬱症等問題。而且正是這種夫妻,才會不曾商量心事。

夫妻長期累積不信任的原因,許多都與「金錢」有關。先生很吝嗇就會加深太太的猜疑。夫妻不對金錢開誠布公,太太就會覺得先生很吝嗇,認為他可能獨占或隨意使用金錢,而先生最後就會以疏遠的形式來對太太復仇。

儘管如此,中老年的夫妻都各自懷有各種問題,設法維持體面,明明感情沒那麼好,還是讓這段婚姻繼續下去。

還有雖然是少數,也有人恢復了夫妻的感情。得了憂鬱症讓家人和當事人都痛苦不堪,到最後察覺了過去的自己很頑固,伴侶的體貼打動了她,從而恢復了心靈的安寧,這故事讓我很感動。

大家都希望夫妻感情好,這個願望被踐踏、無視的時候,就會有離婚、生病,或是欠債等等糾紛。

離婚並不容易,之後也很辛苦。

而且許多人,在婚姻裡尋求安樂、平靜,以及關懷。在下半輩子與伴侶感情好的人應該很幸福。

然而,這個願望很難實現也是事實。

那麼到底要怎麼做,才能維持下半輩子的婚姻呢?

這本書的出發點是「婚姻畢業」這個詞彙,我採訪了一些下半輩子的夫妻生活倖存者。

有的分居,有的交換先生與太太的角色,這些人以各式各樣的做法,試圖實現自己獨有的下半輩子充實生活。

育兒結束後的夫妻可以更自由。

不須再彼此綁在一起,可以各自自由去做想做的事。可是又維持寬鬆的伴侶關係,只要建立的關係宛如能溫暖包住身邊的人,就是一件了不起的事。

不是離婚或繼續婚姻二選一,曖昧又有些敷衍,不束縛彼此的關係,不就是一般夫妻所期望的嗎?我也是如此,然而要毀壞過去建立的一切,我還是有所猶豫。

我拜訪了給我留下「柔和改變下半輩子的婚姻,為自己量身訂做生活方式」印象的人們。

這也是一趟重新審視我自己的婚姻,以及自己同世代婚姻狀況的旅行。

(本文的內容與採訪時無異,頭銜、工作等也都不變。)

Story 1

先生是東京的大學教授,

太太是金澤的議員,

積極的分居婚姻

採訪的夫妻簡介

廣岡辰美 小姐(太太)

一九五二年出生,歷經全職主婦、自由作家、主辦小雜誌等等,一九九九年第一次當選石川縣議會議員,現任三期議員,住在金澤。

廣岡守穗先生(先生)

一九五一年出生,中央大學教授。NPO推行網路理事長(現為顧問)。著有一九九○年出版的《男人也會養兒育女》(岩波新書),身為一個會做家事育兒的男性,一躍成名。現在與次女、三女、次男住在東京都內。

兩人育有五個孩子,分別為男、女、女、女、男。

沒想到《男人也會養兒育女》的先驅竟會分居

育有五個小孩,著有《男人也會養兒育女》的男人育兒先驅,擔任中央大學教授的廣岡守穗先生與辰美小姐夫妻正在分居?

守穗先生二○○一年付梓的短文〈身為父親既悲哀又有趣〉的一節文章中提到這件事,吸引住了我的目光,真令人訝異。

他們的五個孩子雖然長男長女已經獨立了,但包含老么較年幼的三人都還是待在家裡的年紀。而且,辰美小姐因為工作而分居讓我有些驚訝。她應該是全職主婦吧?她到底開始做什麼工作了?

〈身為父親既悲哀又有趣〉一文中所寫的長女令人印象深刻。她和父親的想法不同,立志務農,獨自定居在鄉下的村莊,租借農田耕作。文中記述了他對長女的困惑、不安、父愛,以及共鳴。

因為她原本就是專修地方大學的農藥科,其實很堅強,做父親的雖然如此肯定女兒,卻又對於小孩獨立流露出微微的寂寞。

一九九○年岩波新書出版《男人也會養兒育女》時,非常新鮮。一九五一年出生的大學教授、有五個孩子的男性參與了家事育兒,這個宣傳口號扣人心弦。那是個開始期待這種男性出現的時代。距今約十三年前,讓我感覺男人們也熱烈討論育兒的時代來臨了。

可是,老實說,我對於他的妻子辰美小姐是全職主婦的身分感到很生疏。當時我的工作是雜誌編輯,過了三十歲還在猶豫要不要生小孩;而辰美小姐大學輟學,二十一歲就生小孩一直過著全職主婦的生活,我雖為同輩的人,對這種生活方式卻感到遙遠得無法想像。

之後守穗先生寫了《女人們「培養自己」》這本書,採訪彙整了在NPO、勞動合作社、福利事業等領域,女性們開始「兼職以上、全職未滿」工作的狀況,看到書上寫著妻子也開始工作了,就很放心她果然是往這個方向走了,也很認同。

之後她的工作繼續發展,最終就變成分居的生活方式了嗎?可是五個孩子的教育以及家事又該怎麼辦?我在年紀比較大的時候才生兩個女兒,辭了編輯的正職工作,轉職為不安的謀生職業,以育兒優先的自由作家。對我來說,這時聽到這消息在意的是她的孩子們。

另一方面,對於育兒結束後的夫妻來說,我認為即使分居也無所謂吧,因此廣岡先生家庭的第二階段引起了我的興趣。

對中老年的人進行問卷調查也會看到太太希望「鄉村生活」,而先生夢想「都市生活」,甚至「外國生活」的情況;另外也有先生明明希望「在鄉下務農」,而太太「想在市中心的公寓舒適生活」的情況。

看了這種問卷調查的齟齬不合,我覺得與其有一方為了另一方犧牲,雙方心懷不滿地生活,還不如乾脆分居,各自去做上半輩子因忙於育兒而不能做的事還比較好吧。

其實我本身與青春期的女兒們生活,也覺得公寓空間很窄小,因此先生和大女兒、我和小女兒分別住在附近的公寓,開始發展成不正規的分居,我也急著希望把這種生活正當化,但夫妻的齟齬不合也變嚴重了。看了幾個朋友在育兒之後爽快「離婚」,「離婚」這個字眼也掠過我的腦海。可是,我看到先生的父母離婚後,對公婆與先生兄弟造成的影響,也一直在反覆思考不勉強離婚,保持距離又能建立穩定、良好關係的方法。

不過,廣岡先生他們的「分居」消除了我這種天真的想法。他們擁有深切體諒對方的感情基礎,也歷經了許多波折。雖然這路上滿布荊棘,齊心協力才好不容易建立起這種生活方式。

我訪問辰美小姐與守穗先生兩人之後,

「希望永遠都像情侶一樣。」

「我和她密切相連,無法想像沒有她的人生。」

守穗先生這兩句話一直縈繞我的腦海,讓我感到心頭一暖。守穗先生也這麼說道:

「她當上石川縣議會議員時,我非常開心高興。」

「雖然分別工作,但我們是平等的夫妻,彼此關係緊密。要是別人看到我們,會覺得那種夫妻的生活方式不錯就好了。我希望我們的生活方式可以傳達這樣的訊息。」

之後他明快地說道:

「我的家事育兒負擔也越來越重了呢。」

他們一步步踏實地互相確認並追求理想的夫妻模式。意氣風發的話語顯得朝氣蓬勃。守穗先生露出了害臊的微笑,沒有絲毫傲慢的隨和與直率,極為爽快。能和這種男性生於同一世代,我感到很光榮。

守穗先生是中央大學教授。

太太辰美小姐則是石川縣議會議員。

守穗先生也在金澤學院大學授課,因此每星期大概會前往金澤兩次;辰美小姐一個月則大約會去東京兩次兼辦公事。他們在金澤與東京都有自己的家,辰美小姐與娘家媽媽住在一起;研究生(留學中)的次女與大學生三女,以及次男則和守穗先生同住於東京的住處;長男已結婚、長女則在鄉村生活。

一個家庭好不容易達成這樣的生活,一路走來絕對不可能是平坦大道。

| FindBook |

有 12 項符合

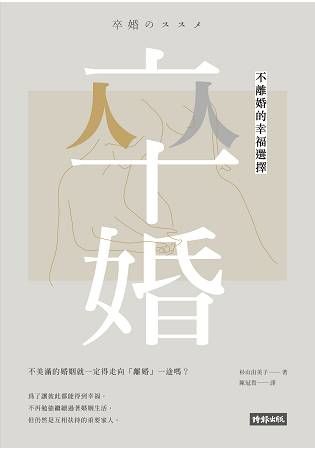

卒婚:不離婚的幸福選擇的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

卒婚:不離婚的幸福選擇 作者:杉山由美子 / 譯者:陳冠貴 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2017-05-24 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:卒婚:不離婚的幸福選擇

律師娘 林靜如

心理師 周慕姿

幸福推薦

不美滿的婚姻就一定得走向「離婚」一途嗎?

為了讓彼此都能得到幸福,

不再勉強繼續過著婚姻生活,

但仍然是互相扶持的重要家人。

婚姻關係的第三章:

結婚,離婚,卒婚。

所謂的「卒婚」就是長久一起生活的夫妻不解除婚姻關係,而能享受人生的意思。理解每個人的差異,並互相承認各自有不同的興趣與想法。不須總是在一起,也可以分開生活,或去不同的地方旅行。但因為是家人,還是互相扶持。

本書以前所未聞的「卒婚」為立足點,細心地採訪以獨特方式過著充實後半生的夫妻,提出嶄新的夫妻生活方式。共收錄六對夫妻為了讓彼此生活幸福,不選擇離婚,而選擇「卒婚」的故事。

作者簡介:

杉山由美子

出生於靜岡縣,早稻田大學第一文學部畢業後,曾任職於鐮倉書房《Madam》、日經Home(現為日經BP社)《日經Woman》編輯部,現為自由作家。除了職業婦女、親子教養等主題以外,也廣泛於教育相關的主題進行執筆、採訪活動。著有《人生中途換檔》(OrangePage)《瞭解您孩子的學習狀況》(岩崎書店)《與謝野晶子 溫泉與和歌之旅》(小學館)《從現在開始!目標就業的課程》(PERIKAN社)等書。

譯者簡介:

陳冠貴

臺灣大學日文系雙修中文系。受到林文月老師的演講「游於譯」啟發,自許能優游於中日文之間,帶給讀者閱讀無礙的文字饗宴,譯有小說《死亡的風景》等作品。

TOP

章節試閱

序

「我希望就這樣繼續婚姻生活,還是並非如此呢?」

中年的女性究竟有誰沒這樣想過?許多女性總是一邊這麼問自己,一邊封鎖這種想法度過每一天。

然而,在這當中也有勇於解決問題,訴諸行動的人,就像《A Walk on the Beach》的作者瓊.安德森(Joan Anderson)那樣。五十一歲的瓊為了尋找「我的人生意義是什麼」的答案,獨自去了美國的鱈魚角海邊,那個她曾與孩子們生活的地方。

她的先生在遙遠的地方展開新工作;父親過世;母親有失智症;兒子們則已長大獨立。

應該有很多人對瓊的個人簡介深有同感吧,特別是過去的人生很充實,心...

「我希望就這樣繼續婚姻生活,還是並非如此呢?」

中年的女性究竟有誰沒這樣想過?許多女性總是一邊這麼問自己,一邊封鎖這種想法度過每一天。

然而,在這當中也有勇於解決問題,訴諸行動的人,就像《A Walk on the Beach》的作者瓊.安德森(Joan Anderson)那樣。五十一歲的瓊為了尋找「我的人生意義是什麼」的答案,獨自去了美國的鱈魚角海邊,那個她曾與孩子們生活的地方。

她的先生在遙遠的地方展開新工作;父親過世;母親有失智症;兒子們則已長大獨立。

應該有很多人對瓊的個人簡介深有同感吧,特別是過去的人生很充實,心...

»看全部

TOP

目錄

序

Story 1

先生是東京的大學教授;

太太是金澤的議員,積極的分居婚姻

沒想到《男人也會養兒育女》的先驅竟會分居

自學生結婚以來第一次的分居

第二次的分居,辰美小姐在金澤建立起人脈

克服幾次微妙的危機

Story 2

從分居婚姻

到家庭變成一個團隊

先生扮演支援太太的角色

兩人二十幾歲時幾乎都在國外生活

一開始由太太全面支援先生

不管誰去割草、誰去河邊洗衣服都沒關係

Story3

在下半輩子交換角色,

太太是一家之主;先生是自由業

「看護達人」是享受人生的專業全職主婦

在先生結束自營業,太太成為一家之主以...

Story 1

先生是東京的大學教授;

太太是金澤的議員,積極的分居婚姻

沒想到《男人也會養兒育女》的先驅竟會分居

自學生結婚以來第一次的分居

第二次的分居,辰美小姐在金澤建立起人脈

克服幾次微妙的危機

Story 2

從分居婚姻

到家庭變成一個團隊

先生扮演支援太太的角色

兩人二十幾歲時幾乎都在國外生活

一開始由太太全面支援先生

不管誰去割草、誰去河邊洗衣服都沒關係

Story3

在下半輩子交換角色,

太太是一家之主;先生是自由業

「看護達人」是享受人生的專業全職主婦

在先生結束自營業,太太成為一家之主以...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 杉山由美子 譯者: 陳冠貴

- 出版社: 時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2017-05-24 ISBN/ISSN:9789571369761

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:208頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 心理勵志> 兩性關係

圖書評論 - 評分:

|

|