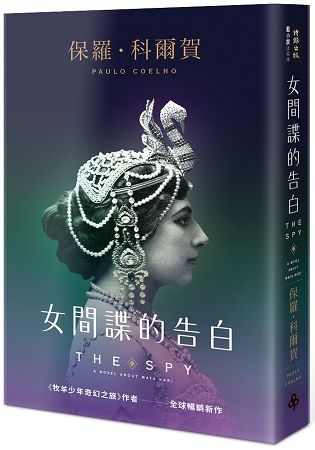

《牧羊少年奇幻之旅》《外遇的女人》

全球最受喜愛作家──保羅.科爾賀最新力作,

將歷史上最神祕的女性搬上舞台。

全球最受喜愛作家──保羅.科爾賀最新力作,

將歷史上最神祕的女性搬上舞台。

全書以第一人稱及書信形式,巧妙地將一戰期間歐洲傳奇女間諜──瑪塔.哈莉的曲折人生,透過她獄中陳情的書簡,如訴衷腸般娓娓道來。曾經舞台上風靡萬眾的女神,為何淪為階下囚?她熱愛表演,以及表演帶來的名利財富,她得罪了誰?為何傳奇戛然而止?保羅‧科爾賀在扣緊史實的前提下,藉由她的故事,省思世人對於女性、背叛、原罪所作出的嚴厲審判,從未將息。最後,作家以精湛文筆虛構一封她四十一歲遭逮捕後,律師在行刑前夕寫給她的最後一封信,寫出了他的看法:

「她唯一的罪就是想做一個獨立的女人。」

※『誰是瑪塔‧哈莉?』

瑪塔‧哈莉(Mata Hari, 1876-1917)堪稱歷史上最傳奇的女子,本名瑪格麗特.葛楚.佐勒Margaretha Geertruida Zelle,出身荷蘭鄉村的小鎮姑娘,日後搖身一變成為廿世紀初歐洲大陸最有名氣的脫衣舞孃,她烏黑的眼珠,橄欖色的皮膚和濃密的秀髮,以驚世駭俗的表演聞名於世,這名放蕩不羈的舞者,因為對金錢和權力的執迷,名聲日漸敗壞,淪為在政商權貴間周旋的交際花,最後甚至在一戰期間被法國政府指控是雙面間諜加以審判。後世學者不絕投入研究她間諜身分的真實性。

一九一七年瑪塔‧哈莉因間諜罪遭到審判。一百年後,作家保羅.科爾賀重新審思她的生活和性格。從荷蘭小城裡的童年歲月,到嫁給酗酒成癮的外交官,在印尼爪哇當地不開心的婚姻生活,後來她憑著高明的手腕和時尚的妝扮,在巴黎社交圈打開知名圈,是走紅全歐洲的脫衣舞孃,也是很多政治權貴的紅粉知己。儘管沒有證據足以入罪,瑪塔.哈莉依舊未能逃脫法國情報單位的迫害和起訴,並在小說的末尾,作家虛構了她在獄中的最後一封信,由她的律師所寫,以發人深省的角度讓讀者去看戰爭下的歐洲,人心叵測,也見證一名女性想掙脫世俗桎梏,一心追逐自我的藝術和名利,罔顧他人眼光,可能付出的致命代價。

本書收錄珍貴數幀原檔照片及情報局原始文件