為何有人成為殺人犯?而有人終身守法?

原來,我們都是自己「過去」的產物……

原來,我們都是自己「過去」的產物……

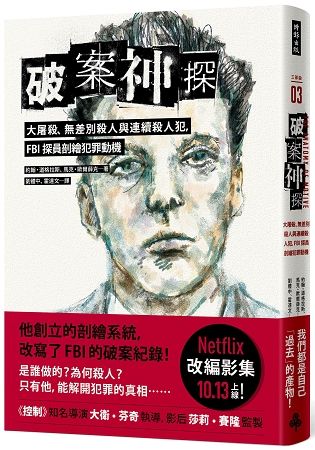

《控制》知名導演 大衛.芬奇執導,影后莎莉.賽隆監製

Netflix改編影集10/13上線!

‧人為何會起殺意?

‧「他」為什麼要這麼做?

‧該如何判斷犯罪者的動機?

‧連環殺手與無差別殺人犯又有何不同?

這是執法二十五年來,FBI剖繪專家道格拉斯每天的自我質問。當他接觸的案件從「殺人魔」艾德‧肯培,進展至邪教「曼森家族」、奪走十二條人命的泰勒諾膠囊下毒案,再到肆虐美國十年的「大學炸彈客」,甚至是義大利時裝設計師凡賽斯的遇害。道格拉斯處理的層面不再是連續殺人兇手,還包含了大屠殺與無差別殺人。

究竟人心能有多邪惡?有些人天生就是「壞胚子」嗎?他們犯案是為了一己私欲?還是為了報復社會?

當犯罪手法漸趨複雜,唯有抽絲剝繭、洞察犯罪動機,才能成為破案關鍵!

本書收錄道格拉斯執法生涯中的重大社會案件,不同以往著重於側寫連環殺手,道格拉斯在書中分析了大屠殺、無差別殺人與連續殺人犯三種犯罪心理,深入研究他們的犯案動機。對道格拉斯來說,FBI的日子讓他學到的教訓是「我們都是自己過去的產物」。沒有人天生就會犯罪,一切都「有跡可循」。透過本書,道格拉斯不僅傳授我們剖繪技巧,也帶領我們關切犯罪生成的原因。