★ 中文版獨家收錄娜迪雅‧穆拉德專訪

★ 2016年諾貝爾和平獎提名

★ 獲2016年哈維爾國際人權獎

★ 喬治‧庫隆尼夫人──維權律師艾瑪‧庫隆尼(Amal Clooney)作序

★《紐約時報》編輯選書

★《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《經濟學人》強力盛讚

★ 何榮幸、李雪莉、阿潑、房慧真、胡忠信、張鐵志、黃哲斌、陳鳳馨……等新聞工作者一致好評

諾貝爾和平獎提名人

聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使

伊斯蘭國奴隸脫逃者

娜迪雅‧穆拉德 自傳

「當娜迪雅告訴我她的故事時,伊斯蘭國對亞茲迪人進行的種族滅絕已近兩年。數千名亞茲迪婦孺仍在伊斯蘭國手裡,卻沒有任何伊斯蘭國成員在世界任何地方的法庭因這些罪行被起訴。證據不是失落就是湮滅中。正義的希望渺茫。」──艾瑪‧庫隆尼(Amal Clooney)

二○一四年八月,伊斯蘭國(ISIS)入侵伊拉克一個樸實寧靜的小村莊克邱,遂行種族滅絕。所有成年男性排成列,遭集體槍決;年長女性被屠殺,丟入亂葬岡;年幼男孩被強迫洗腦,加入好戰分子;其餘女性則全數被送進人口黑市,成為在好戰分子之間交易流轉的奴隸。──這是伊拉克亞茲迪族人的命運,他們遭受這一切,只因為作為少數民族的亞茲迪教沒有聖書,被ISIS認定為不信神者。

伊斯蘭國強占克邱的這一天,娜迪雅目睹好戰分子一次處決她的六個哥哥,被迫跟所有親人分離,並被送往他城,淪為奴隸。她不過是一位剛滿二十一歲的學生,一天前還夢想著未來要成為一位歷史老師,或是經營一家美容院。

被俘虜的這段日子,只有不分晝夜的強暴、毆打和囚禁。娜迪雅曾試圖逃跑,隨後遭受輪暴處置,直至昏厥。其後甚至在不同好戰分子手中轉送多次,如同商品。她想過自殺、想過毀容,到最後失去希望、失去恐懼,只剩下徹底的絕望和麻痺。

最終,娜迪雅幸運逃出受監禁的房子,獲得一戶遜尼派穆斯林人家庇護。那戶人家的長子冒著生命危險,將娜迪雅偷渡到遠方她僅存的家人身邊。但這並不是快樂的結局,因為當我們慶幸有一個像她這樣的女孩脫逃,就表示背後還有千千萬萬個亞茲迪女孩仍正被奴役和虐待。

娜迪雅寫下這本書,讓世界看見她滿目瘡痍的國家、支離破碎的亞茲迪社會、無數被戰火摧毀的家庭,以及千萬個身心受創的戰爭罪受害者。這本書不僅揭露了伊斯蘭國所犯下慘絕人寰的惡行,也對所有沉默的目擊者提出抗議,更要讓世界知道,發生在亞茲迪族的種族滅絕事件仍未結束,並應該對此有所作為。遲至二○一七年九月,在娜迪雅和維權律師艾瑪‧庫隆尼的奔走下,聯合國安理會終於正式通過一項決議:成立調查小組蒐集伊斯蘭國在伊拉克的罪證。此時此刻,這本書的出版,將成為娜迪雅持續反抗恐怖主義的最佳利器。

名人推薦

《報導者》總編輯 何榮幸

《報導者》總主筆 李雪莉

獨立記者 阿潑

作家.記者 房慧真

歷史學者、政治評論家 胡忠信

政治與文化評論家 張鐵志

News98財經起床號節目主持人 陳鳳馨

新聞工作者 黃哲斌

──共同推薦

「拒絕沉默、勇敢控訴,這本書的力量勝過刀槍,照亮最黑暗的種族滅絕迫害角落。」──何榮幸(《報導者》總編輯)

「古老的偏見硬化成仇恨,口語與肢體的暴力於是應生。亞茲迪人的悲劇告訴我們,忘記偏見比忘記恐懼更難。」──李雪莉(《報導者》總主筆)

「伊斯蘭國是當前這世界最殘酷的恐怖主義組織,而這本書就是一個女孩用勇氣對抗殘暴的時代見證。」──張鐵志(政治與文化評論家)

「一部令人震驚的回憶錄,堅定不移地敘述了穆拉德的經歷,同時質疑默許他人受苦的目擊者,應視為共犯。」──《紐約人》(The New Yorker)

「穆拉德讓我看到那些暴行如何摧毀她的家庭、幾乎消滅她脆弱的社區。這是一份勇氣十足的回憶錄;要將那些犯下可怕罪行的暴徒繩之以法,本書是重要的一大步。」──《華盛頓郵報》(The Washington Post)

「娜迪雅‧穆拉德勇氣十足的紀錄句句驚悚、非讀不可……凡是想了解伊斯蘭國的人,都該讀這本書。」──《經濟學人》(The Economist)

「這本著作令人警醒,也深具啟發意義。」──《時人》(People)

「一部震撼又激勵人心的回憶錄,呼籲世人趕緊行動。」──《柯克斯書評》(Kirkus)

「精湛而熱切……清清楚楚地記錄了伊斯蘭國的殘暴。」──《出版者周刊》(Publishers Weekly)星級評論

「強而有力……令人心碎,悼念一個破碎族群的輓歌。」──《Booklist》

「這可能是今年最激勵人心的女權回憶錄。」──《Bustle》雜誌

「悲慘而勇敢的著作,人類韌性的明證。」──《進步》雜誌(The Progressive)

「穆拉德讓我們得以一窺亞茲迪的豐富文化。她的回憶錄強而有力、令人心碎,勢必激勵世界起而行動。」──《圖書館雜誌》(The Library Journal)

| FindBook |

有 22 項符合

倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 3 則評論,查看更多評論 |

|

|

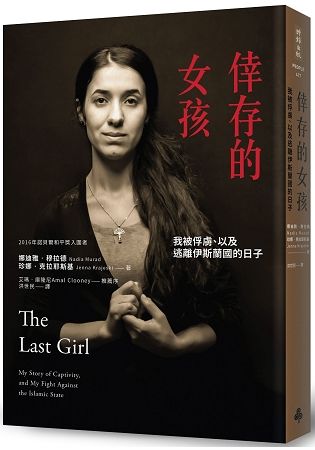

倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子 作者:娜迪雅‧穆拉德 / 譯者:洪世民 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2018-04-25 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子

內容簡介

作者介紹

作者簡介

2016年諾貝爾獎提名人 娜迪雅‧穆拉德 Nadia Murad

伊拉克亞茲迪人,歷經伊斯蘭國(ISIS)對亞茲迪族的種族滅絕及俘虜,成功脫逃後移居德國,現為人權運動者。獲首任聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使(Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking)、瓦茨拉夫哈維爾人權獎(Vaclav Havel Human Rights Prize)以及沙卡洛夫獎(Sakharov Prize)。目前和亞茲迪族權益組織「亞茲達」(Yazda)合作,戮力讓伊斯蘭國為其種族滅絕和違反人性的罪行,接受國際刑事法庭審判。她亦創辦「娜迪雅倡議」(Nadia’s Initiative),旨在協助種族滅絕及人口販賣的生還者治癒身心及重建社群。

推薦序者簡介

艾瑪‧庫隆尼 Amal Clooney

專攻國際法與人權,現任倫敦道迪街律師事務所(Doughty Street Chambers)律師、哥倫比亞法學院客座教授。庫隆尼現為娜迪雅‧穆拉德和其他曾於伊拉克、敘利亞淪為伊斯蘭國性奴隸的亞茲迪女性的法律顧問,致力讓伊斯蘭國在國內及國際法庭為其罪行承擔刑責。

譯者簡介

洪世民

台灣大學外國語文學系畢業,曾任職棒球團翻譯、主編雙語教學雜誌,目前為專職譯者兼家庭主夫,譯作涵蓋人文、商管、文學、心理等領域,包括《在一起孤獨》、《東方化》、《挑戰Google的囧問題》、《一件T恤的全球經濟之旅》、《文字的祕密》等。

2016年諾貝爾獎提名人 娜迪雅‧穆拉德 Nadia Murad

伊拉克亞茲迪人,歷經伊斯蘭國(ISIS)對亞茲迪族的種族滅絕及俘虜,成功脫逃後移居德國,現為人權運動者。獲首任聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使(Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking)、瓦茨拉夫哈維爾人權獎(Vaclav Havel Human Rights Prize)以及沙卡洛夫獎(Sakharov Prize)。目前和亞茲迪族權益組織「亞茲達」(Yazda)合作,戮力讓伊斯蘭國為其種族滅絕和違反人性的罪行,接受國際刑事法庭審判。她亦創辦「娜迪雅倡議」(Nadia’s Initiative),旨在協助種族滅絕及人口販賣的生還者治癒身心及重建社群。

推薦序者簡介

艾瑪‧庫隆尼 Amal Clooney

專攻國際法與人權,現任倫敦道迪街律師事務所(Doughty Street Chambers)律師、哥倫比亞法學院客座教授。庫隆尼現為娜迪雅‧穆拉德和其他曾於伊拉克、敘利亞淪為伊斯蘭國性奴隸的亞茲迪女性的法律顧問,致力讓伊斯蘭國在國內及國際法庭為其罪行承擔刑責。

譯者簡介

洪世民

台灣大學外國語文學系畢業,曾任職棒球團翻譯、主編雙語教學雜誌,目前為專職譯者兼家庭主夫,譯作涵蓋人文、商管、文學、心理等領域,包括《在一起孤獨》、《東方化》、《挑戰Google的囧問題》、《一件T恤的全球經濟之旅》、《文字的祕密》等。

序

推薦序

娜迪雅.穆拉德不只是我的委託人,還是我的朋友。在倫敦經介紹認識時,她問我能否擔任她的律師。她解釋,她無法提供資金,而訴訟可能相當漫長且無勝算。但她說,在你決定之前,聽聽我的故事。二○一四年,伊斯蘭國攻擊娜迪雅在伊拉克的村莊,於是,還是二十一歲學生的她,人生毀了。她眼睜睜看著母親和兄長被強行拖走處死,她自己則被伊斯蘭國戰士賣來賣去。她被迫祈禱,被迫盛裝打扮讓人強姦,一天晚上甚至被一群男人凌虐到不省人事。她給我看她被菸燙和毆打的傷痕,還告訴我,從頭到尾,伊斯蘭國的好戰分子都叫她「骯髒的不信神者(nonbeliever)」,並揚言征服亞茲迪所有女性、讓她們的宗教從地球徹底消失。

娜迪雅是數千名被伊斯蘭國俘虜進而在市場及臉書(Facebook)販賣的女性之一──賣價有時低到二十美元。娜迪雅的母親跟其他八十名年長女性被處死,並被埋進無名墳墓。她的六個哥哥則在同一天和數百名男性一起遇害。

娜迪雅告訴我的這些已屬於種族滅絕。種族滅絕並非偶然發生,必須得事先計畫。在展開種族滅絕前,伊斯蘭國的「研究調查與法特瓦部」已研究過亞茲迪人,他們斷定:亞茲迪人做為說庫德語的族群,卻沒有聖書,即是不信神者,將其奴役不過是「伊斯蘭教法(Shariah)中已肯定確立的一部分。」這就是為什麼,依據伊斯蘭國扭曲的道德觀,亞茲迪人──不同於基督徒、什葉派等等──可以「有系統地」被強暴之因。確實,這是摧毀他們最有效的辦法。

接踵而至的是以產業規模建立起的邪惡官僚制度。伊斯蘭國甚至發行名為《對待俘虜和奴隸問答》(Taking Captives and Slaves)的小冊子來提供更多指導方針。「問:是否允許和未達青春期的女性奴隸性交? 答:若該名少女適合性交,則允許和未達青春期的女性奴隸性交。問:是否允許販賣女性俘虜?答:允許買賣或贈送女性俘虜和奴隸,因為她們只是財產。」

娜迪雅在倫敦告訴我她的故事時,伊斯蘭國針對亞茲迪人進行的種族滅絕已近兩年。數千名亞茲迪婦孺仍在伊斯蘭國手裡,卻沒有任何伊斯蘭國成員在世界任何地方的法庭因這些罪行被起訴。證據不是失落就是湮滅中。正義的希望渺茫。

當然,我接下了這個案子。而娜迪雅和我花了一年多的時間,戮力為正義奮戰。我們多次和伊拉克政府、聯合國代表、聯合國安理會(UN Security Council)成員和伊斯蘭國的受害者會面。我編纂報告、提供草稿和法律分析、發表演說,懇求聯合國採取行動。跟我們對話的人大多告訴我們這不可能:安理會已經很久很久沒有出面對國際正義展開行動了。

但就在我寫這篇前言的時候,聯合國安理會已正式通過一項指標性的決議:成立調查小組蒐集伊斯蘭國在伊拉克的罪證。這對娜迪雅和伊斯蘭國的受害者而言是重大的勝利,因為這意味證據將被保存、伊斯蘭國的個別成員可送交審判。決議無異議通過之際,我和娜迪雅並肩坐在安理會現場。看到十五隻手高高舉起,我們不禁相視而笑。

身為人權律師,我的工作通常是代替聲音被壓抑的人發言:牢裡的新聞記者,或上法庭奮戰的戰爭罪受害者。伊斯蘭國綁架、奴役、強暴和凌遲娜迪雅,並一天殺掉她七個家人,無疑是要她噤聲。

但娜迪雅拒絕沉默。她反抗人生貼給她的所有標籤:孤兒、強姦受害者、奴隸、難民。她反過來創造新的身分:生還者、亞茲迪領導人、女權倡議者、諾貝爾和平獎被提名人、聯合國親善大使,以及新銳作家。

在我認識她的這段期間,娜迪雅不僅找回自己的聲音,還為每一個遭受種族滅絕迫害的亞茲迪人、每一名受虐婦女、每一個被棄之不顧的難民發聲。

那些以為施暴就可讓她靜默不語的人,錯了。娜迪雅.穆拉德的精神沒有崩潰,聲音不會減弱。

而且,透過這本書,她的聲音將比之前更響亮。

艾瑪.克隆尼(Amal Clooney,人權律師)

娜迪雅.穆拉德不只是我的委託人,還是我的朋友。在倫敦經介紹認識時,她問我能否擔任她的律師。她解釋,她無法提供資金,而訴訟可能相當漫長且無勝算。但她說,在你決定之前,聽聽我的故事。二○一四年,伊斯蘭國攻擊娜迪雅在伊拉克的村莊,於是,還是二十一歲學生的她,人生毀了。她眼睜睜看著母親和兄長被強行拖走處死,她自己則被伊斯蘭國戰士賣來賣去。她被迫祈禱,被迫盛裝打扮讓人強姦,一天晚上甚至被一群男人凌虐到不省人事。她給我看她被菸燙和毆打的傷痕,還告訴我,從頭到尾,伊斯蘭國的好戰分子都叫她「骯髒的不信神者(nonbeliever)」,並揚言征服亞茲迪所有女性、讓她們的宗教從地球徹底消失。

娜迪雅是數千名被伊斯蘭國俘虜進而在市場及臉書(Facebook)販賣的女性之一──賣價有時低到二十美元。娜迪雅的母親跟其他八十名年長女性被處死,並被埋進無名墳墓。她的六個哥哥則在同一天和數百名男性一起遇害。

娜迪雅告訴我的這些已屬於種族滅絕。種族滅絕並非偶然發生,必須得事先計畫。在展開種族滅絕前,伊斯蘭國的「研究調查與法特瓦部」已研究過亞茲迪人,他們斷定:亞茲迪人做為說庫德語的族群,卻沒有聖書,即是不信神者,將其奴役不過是「伊斯蘭教法(Shariah)中已肯定確立的一部分。」這就是為什麼,依據伊斯蘭國扭曲的道德觀,亞茲迪人──不同於基督徒、什葉派等等──可以「有系統地」被強暴之因。確實,這是摧毀他們最有效的辦法。

接踵而至的是以產業規模建立起的邪惡官僚制度。伊斯蘭國甚至發行名為《對待俘虜和奴隸問答》(Taking Captives and Slaves)的小冊子來提供更多指導方針。「問:是否允許和未達青春期的女性奴隸性交? 答:若該名少女適合性交,則允許和未達青春期的女性奴隸性交。問:是否允許販賣女性俘虜?答:允許買賣或贈送女性俘虜和奴隸,因為她們只是財產。」

娜迪雅在倫敦告訴我她的故事時,伊斯蘭國針對亞茲迪人進行的種族滅絕已近兩年。數千名亞茲迪婦孺仍在伊斯蘭國手裡,卻沒有任何伊斯蘭國成員在世界任何地方的法庭因這些罪行被起訴。證據不是失落就是湮滅中。正義的希望渺茫。

當然,我接下了這個案子。而娜迪雅和我花了一年多的時間,戮力為正義奮戰。我們多次和伊拉克政府、聯合國代表、聯合國安理會(UN Security Council)成員和伊斯蘭國的受害者會面。我編纂報告、提供草稿和法律分析、發表演說,懇求聯合國採取行動。跟我們對話的人大多告訴我們這不可能:安理會已經很久很久沒有出面對國際正義展開行動了。

但就在我寫這篇前言的時候,聯合國安理會已正式通過一項指標性的決議:成立調查小組蒐集伊斯蘭國在伊拉克的罪證。這對娜迪雅和伊斯蘭國的受害者而言是重大的勝利,因為這意味證據將被保存、伊斯蘭國的個別成員可送交審判。決議無異議通過之際,我和娜迪雅並肩坐在安理會現場。看到十五隻手高高舉起,我們不禁相視而笑。

身為人權律師,我的工作通常是代替聲音被壓抑的人發言:牢裡的新聞記者,或上法庭奮戰的戰爭罪受害者。伊斯蘭國綁架、奴役、強暴和凌遲娜迪雅,並一天殺掉她七個家人,無疑是要她噤聲。

但娜迪雅拒絕沉默。她反抗人生貼給她的所有標籤:孤兒、強姦受害者、奴隸、難民。她反過來創造新的身分:生還者、亞茲迪領導人、女權倡議者、諾貝爾和平獎被提名人、聯合國親善大使,以及新銳作家。

在我認識她的這段期間,娜迪雅不僅找回自己的聲音,還為每一個遭受種族滅絕迫害的亞茲迪人、每一名受虐婦女、每一個被棄之不顧的難民發聲。

那些以為施暴就可讓她靜默不語的人,錯了。娜迪雅.穆拉德的精神沒有崩潰,聲音不會減弱。

而且,透過這本書,她的聲音將比之前更響亮。

艾瑪.克隆尼(Amal Clooney,人權律師)

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

|

|