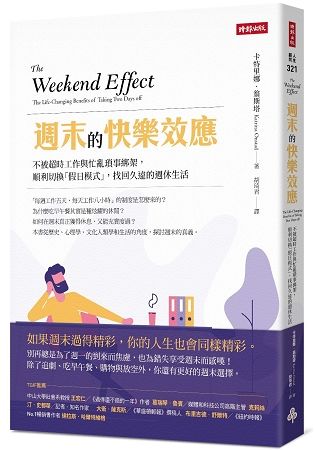

圖書名稱:週末的快樂效應

週末就像一座實驗室,能讓我們得以試驗自己想要過怎樣的人生。

然而過度的工作需求,加上家事雜務,以及手機與網路的全天候干擾,已經嚴重侵害到原本該屬於空閒的週休時光。

在無處可逃又無法休養生息的情況下,我們生活的各個面向都蒙受不良的影響:健康情況不斷惡化、面對面的社交方式逐漸消失,生產力更隨之降低。

這個曾經是勞工階級用一個世紀辛苦抗爭才贏來的難得週末,如今我們毀掉它卻只花幾十年。

本書作者卡特里娜・翁斯塔也曾在每個週日夜晚為虛度週末而感到沮喪不已。她的週末就像是一張生活瑣事清單,像是洗衣服、購買日常用品、查看電子郵件、教孩子做功課等等。如果幸運的話,她能得到幾小時的安靜時光,等孩子們入睡後看一會兒電視,這就是她的週末娛樂。就連孩子們也要趁著假日空檔練運動、學才藝,行程滿檔的疲累讓他們心生「我怎麼感覺不像是週末呀!」的無奈。

這種「週末不見了」的感覺,讓她決心尋找重振週末的各種方法。她從歷史、正向心理學、文化人類學與生活等各方面,探究週末的演進與真義,包括:「每週工作五天,每天工作八小時」的制度是怎麼來的?為什麼吃早午餐其實是種炫耀的休閒?如何在週末真正獲得休息,又能充實度過?她也找到那些小心保護空閒時間的人、企業以及國家,並探尋他們如何停止忙亂、釋放壓力、有效休息,並追求快樂、冒險,以及最重要的人生目標。

「美好的生活」裡必須要有休閒。工作儘管重要,甚至有時讓人樂在其中,但工作並不代表我們。我們有必要在週末學習利用工作以外的時間,檢視我們的愛好、人際關係與價值觀,進而重新定義自己。

▍作者簡介

卡特里娜・翁斯塔(Katrina Onstad)

獲獎記者,作品經常出現在《紐約時報》、《衛報》、《環球郵報》和《Elle》。目前和家人定居多倫多。

小說作品包括《要有多幸福(How Happy to Be)》,以及曾入圍豐業銀行吉勒文學獎初選名單、以及多倫多城市圖書獎決選名單的《各有所求(Everybody Has Everything)》。

譯者簡介

胡琦君

師大翻譯所碩士,工作經驗豐富,當過空姐、自行車賽事主持人、國小英文老師等;也曾在阿拉斯加農場工作、《中國時報》擔任實習編譯。譯有《20世代,你的人生是不是卡住了》、《魅力學》、《最有生產力的一年》等書(天下文化出版)。

部落格:blog.xuite.net/caseyhu/twblog

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)