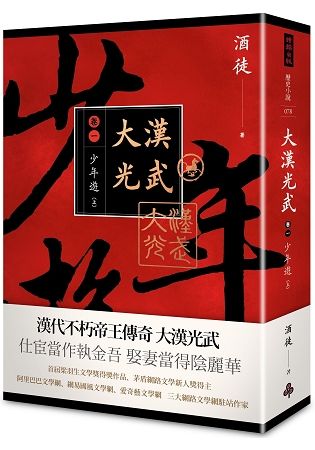

漢代不朽帝王傳奇大漢光武

2018年首屆梁羽生文學獎百萬獎金得獎作品

影視版權千萬售出

2017年茅盾網路文學新人獎得主

阿里巴巴文學網、網易國風文學網、愛奇藝文學網

三大網站現任駐站作家

仕宦當作執金吾,娶妻當得陰麗華

有客有客,亦白其馬。有萋有且,敦琢其旅。有客宿宿,有客信信。

言授之縶,以縶其馬。薄言追之,左右綏之。既有淫威,降福孔夷。

《詩經‧有客》

沒落皇族之後─劉秀偕同兄長劉縯以及自小一起長大的鄧奉、朱佑、嚴光等人,遠赴長安準備進太學就讀,路上行經棘陽縣城正巧遇見馬武與其妹馬三娘正接受縣宰岑君然招安,名義上官府為其封賞收編,然而實則為其設下陷阱欲將兩人及其黨羽網羅誅殺。

馬武兩人誤中埋伏受困城中,官府眾人卻早已下令封城開始逐戶搜捕,馬武重傷,三娘只能暫時躲避於劉秀下榻的客棧之內,此時咨意搜捕,趁機行搶的真官吏假盜匪接踵而至,無辜牽連其中的劉秀等人又將如何自保且順利協助馬武等人逃離城中……。

作者簡介:

酒徒

2016年 中國作家協會網路文學完本作品、未完作品雙料冠軍。

2017年 茅盾網路文學新人獎。

2018年 首屆梁羽生文學獎。

內蒙古赤峰人,男,1974年生,東南大學動力工程系畢業,現旅居墨爾本。其作品擅長運用真實史事,從小處下筆,著眼處往往是前人未曾觸及的視野,以小人物的故事做為開端,結合傳統俠義、愛情傳奇等諸多元素,建構出當時歷史環境的整體風貌,寫實刻畫場景,細膩透寫人物,在歷史小說中推陳出新,有歷史小說裡的金庸如此的讚譽。目前為中國歷史小說界的翹楚,也是中國作家協會首度納入的網路作家。曾擔任網路文學大學導師,走進大學校園演講,培育新一代的文學作家不遺餘力,是目前中國獲獎最多的網路作家。

作者其它著作:

亂世宏圖套書(全六冊)

亂世宏圖卷一訴衷情

亂世宏圖卷二永遇樂

亂世宏圖卷三點絳唇

亂世宏圖卷四兵車行

亂世宏圖卷五朝天子

亂世宏圖卷六臨江仙(大宋首部曲完)

大漢光武卷一少年遊上

章節試閱

蒹葭蒼蒼,白露爲霜。

才進入八月沒幾天兒,寒氣就開始盛了起來。棘陽城西的官道旁,樹葉被秋霜染得就像一團團跳動的火。每有秋風吹過,落葉便如同桃花般從半空中繽紛而降,灑得行人滿頭滿臉,卻急不得,惱不得,更不忍心揮手去拂。

官道盡頭的城門口兒,今日擠滿了看熱鬧的百姓。更有縣宰岑彭,帶著縣丞陰宣,縣尉任光以及捕頭閻奉、李秩等若干地方上的頭面人物,畢恭畢敬地等在了城外的接官亭前。

他們今天要接的,卻不是什麼達官顯貴,公卿綉衣,而是一隊盔甲鮮明的武夫。共二十四人,個個胯下都騎著高頭大馬。走在整個隊伍最前面的領軍人物,是一位虎背熊腰的壯漢。身高足足有九尺開外,古銅色的面孔上,生著一雙牛鈴鐺大小的眼睛,顧盼之間,目光如電。

緊跟在領軍者身後的,則是一名猿臂狼腰的少女。膚色略微有點兒重,眉毛和五官,卻如象牙雕琢出來的一般清晰。目光明亮,又不失靈動,隱隱還帶著幾分調皮。若不是腰間斜掛著一把三尺長的環首刀,絕對讓人想不起她那個「勾魂貔貅」的綽號,而是更願意將她當作一個鄰家小妹,偷偷地帶入少年人的夢鄉。

「馬子張,那個就是鳳凰嶺的鐵面獬豸馬武馬子張!」看熱鬧的人群中,有人低低的交頭接耳。疲憊的眼睛裡,閃著不知道是欽佩還是羨慕的神彩。

「馬三娘,勾魂貔貅馬三娘,原來生得如此漂亮!」還有人踮起腳尖,目光痴痴地在狼腰少女身上反復流連。

馬子張,馬三娘,這對兒兄妹的名字,在棘水兩岸可是家喻戶曉。最近兩年當中,不知道有多少貪官污吏的腦袋,掉在該兄妹手中。官兵入山去征剿,要麼被兄妹兩個領著在林子裡頭轉圈圈,最後累得半死卻一無所獲。要麼直接鑽了兄妹兩個布下的陷阱,被山賊們殺得屁滾尿流。就連宛城屬正梁丘賜,都在他們手裡吃了大虧,被打得抱鞍吐血而歸,找名醫調養了小半年才勉强能下地行走。

如今,馬氏兄妹和鳳凰嶺的一衆當家好漢們,終於厭倦了刀頭舔血的日子,決定下山接受招安了。對他們聞名已久的百姓們,當然要湊上前看個熱鬧。一則瞅瞅這馬子張和馬三娘兄妹倆,究竟長著幾條胳膊,居然能做出如此多的大快人心之舉。二來麼,也算是跟傳說中的英雄豪傑道個別,從此兄妹兩個披上了官袍,想必跟平頭百姓就是兩路人了。大傢伙兒再受了官吏的欺負,也就甭指望他們出來主持公道。

「哎,可惜,可惜了!」城門口兒看熱鬧的人群裡,有一個生著瓜子臉兒的半大小子,嘆息著搖頭。彷彿閱遍了世間滄桑一般,滿臉欲說還休。

「豬油,你又在泛什麼酸?」另外一個生著寬寬額頭的少年擠上前,喊著半大小子的綽號奚落。「即便馬家三娘不受朝廷招安,你舅舅也不會准許你娶一個山賊做婆娘。況且她至少比你大四、五歲。真的要娶回家裡頭,一天收拾你四頓,保準比你妗子還狠!」

「你懂個屁!」被喚作豬油的瓜子臉半大小子臉色微紅,扭過頭,振振有詞地反擊,「誰說我想娶她了?欣賞,這叫欣賞懂不懂?美人如花,你再喜歡看花,還能把漫山遍野的花全摘回家裡頭去?我方才只是可惜,從此山花移進了庭院,縱使朝夕灌溉不斷,從此卻不再復舊時顔色!唉,嘖嘖,嘖嘖!」

一邊說,他一邊搖頭。言語作派,再加上那一身書生打扮,愈發令人覺得怪味撲鼻。登時,把另外兩個剛剛找過來的少年熏得直皺眉,側開身體,齊齊用手在鼻子前來回搧動,「酸,酸,真酸!行了豬油,你別給自己找藉口了。誰不知道你打小時候的夢想就是給自己找個姐姐。」

「嗯,如此說來,差五歲也不算多。剛好每天管著你,供你吃,供你喝,幫你洗衣服鞋襪,再時不時拿刀鞘抽你屁股!」

「你,鹽巴虎,你才想娶個姐姐呢!」綽號叫做「豬油」的少年被揭破了心事,頓時惱得面紅耳赤,揮起拳頭,朝著自家的同伴亂打。

「惱羞成怒,惱羞成怒!哈哈,我終於明白,什麼叫做惱羞成怒了!」另外三個少年都沒有他强壯,隨便招架了幾下,便哧溜一聲鑽進了人群。一邊跑,還不忘記一邊回過頭來大笑著補充:「惱羞成怒,然後就想殺人滅口。朱祐,瞧你這點兒出息。虧你沒資格出仕。若是讓你做了朝廷的官兒,不到三天,衙門裡就找不到活人了!」

「鹽巴虎、劉三兒、燈下黑,你們仨有種別跑!」瓜子臉兒朱祐氣得火冒三丈,手握拳頭緊追不捨。轉瞬間,就跟著三位同伴的身影衝進了棘陽縣城內,將城門口正在上演的招安大戲,毫無留戀地拋在了身後。

少年人心思簡單,體力也充足。追追打打,不知不覺,就跑到了城內的高升客棧門外。正對著街道的二樓窗口,有兩個良家子打扮的青年正在舉杯對酌。其中身穿白袍的一個聽見樓下的嬉鬧聲,立刻探出半個身子,大聲喝斥:「劉秀、嚴光,鄧奉,你們幾個不好好溫書,準備把人丟到長安去嗎?」

「哎,哎!」跑在最前方的寬額頭少年,連聲答應著停住了腳步,「我們,我們剛溫習了一段,然後去城門口去透了透氣。這就回去,這就回去!」

「我們去看鳳凰山好漢了,他們今天下山接受招安!」綽號是「鹽巴虎」的少年,也停下來,擦著鼻子尖兒上的油汗,大聲補充。

「是豬油拉著大夥去的,他想看看傳說中的馬三娘長什麼樣!」第三個跑過來的少年膚色很深,綽號想必就是「燈下黑」,把臉兒一揚,大聲嫁禍。

話音未落,朱祐已經後邊追到。聽三位同伴居然敢在大人面前編排自己,愈發羞惱難耐。揮起拳頭,朝著距離自己最近的嚴光脊梁骨上便砸,「好你個鹽巴虎,就知道拿我當幌子。先前是誰說,秋色更勝春光,錯過便是辜負來著?」

「我是看你心癢難搔,才替你找了個藉口!」白面孔少年嚴光迅速轉身,一邊招架一邊倒退著雙腳跨過客棧。「子曰,知好色則慕少艾!豬油,你就別裝了。剛才若不是劉三兒拉了你一把,你差一點兒就撲到勾魂貔貅的馬蹄子下面了!」

「胡扯,你又不是我肚子的屎,怎麼能看到我在想什麼?」朱祐不肯認帳,繼續拎著拳頭緊追不捨。

「汝不是嚴光,焉知嚴光不知道你的心思?」寬額頭少年劉秀不肯讓嚴光一個人吃虧,轉過身,跟他雙雙「迎戰」朱祐。

「別鬧了,都回去讀書。今天不把《詩經》裡頭的小雅卷背下來,全都不准吃晚飯!」二樓窗口,喝斥聲又起,頓時令四個少年人都失去了繼續打鬧的心思,偃旗息鼓,灰溜溜地各自回房間用功。

「這四個壞小子!」白袍青年將身體坐回,衝著身穿青色長衫的同伴笑著搖頭,「就沒一個讓人省心的,才多大,就知道跑出去看女人了!」

「看了也白看!」藍衫青年仰起頭笑了笑,不屑的撇嘴,「那馬家三娘子,豈是尋常人能降服得了的?跟她哥哥馬子張落草這半年多來,將前去征剿的將官不知道宰了多少個。誰要是把她娶回了家,萬一兩口子起了口角,呵呵……」

說著話,揮手爲刀,在半空中虛劈。讓周圍的其他酒客忍不住齊齊縮頭,脖頸後陡然生寒。

對自家同伴的高論,白袍青年卻不敢苟同,搖搖頭,笑著反駁:「夫妻之間,又怎麼能真的動刀動槍?況且,那馬三娘也不是一味的殘忍好殺。至少在這十里八鄉的父老眼中,她跟她哥哥兩個,恐怕比衙門裡的官員還要良善一些。只是此番受了招安,卻不知道岑縣宰將如何安置她。」

「還能如何安置?怎麼也不會讓她留在衙門裡頭做一個女捕頭!至於他的哥哥馬武馬子張,殺了那麼多當地大族子侄,唉……」藍衫青年搖搖頭,對馬三娘兄妹受招安後的前景,心裡頭分明是一萬個不看好。

然而,此刻二樓酒客頗多,他又不想將話說得太明。沉吟了片刻,壓低了聲音感慨:「這岑君然,不愧是太學子弟。才做了縣宰不到四個月,就能逼得馬氏兄妹下山接受招安。」

白袍青年,同樣不看好馬氏兄妹的前途,也跟著搖了搖頭,笑著說道:「也好,從此之後,新野、棘陽等地,也算落到個安生。」

「但願那馬子張能受到了朝廷羈絆吧,他那烈火般的性子……」

「他若是能受得了,當初就不會一怒之下,拔刀斬了帶隊催糧的前任縣丞……」

話音未落,耳畔忽然傳來一陣淒厲的號角聲,「嗚嗚嗚,嗚嗚嗚,嗚嗚嗚……」宛若臘月裡的白毛風,瞬間把寒氣送進了人的心底。

「好端端的,吹哪門子畫角?」白袍和藍衫青年同時按劍而起,從窗口探出半個身子,舉目朝號角聲起處遙望。

目光所及處,只看見數以千計的百姓,正如同受驚的牛羊般,四散奔逃。而緊貼著城門內側的院子裡,則有大隊大隊的兵馬跳了出來。舉起明晃晃的環首刀,將城門口堵了個水泄不通。

剛剛進入城來的鳳凰山賊,被殺了個猝不及防。想要掉頭衝出城外,哪裡還來得及?一眨眼功夫,就被吞沒在了一片凜冽的刀光之中。

「好個岑君然,好一個甕中捉鱉!」藍衫青年眉頭輕輕一皺,旋即便想明白了城門口正在發生事情的來龍去脈,左手握拳,重重地捶在了窗櫺之上。

「你我都忘記了,被馬武一刀劈掉那個縣丞姓甄!」白袍青年的目光投在城門口處,咬著牙補充。

很顯然,所謂招安,從一開始就是個陷阱。馬子張當初殺掉的那個貪官姓甄,出自本朝一門三公的甄家。其族中長輩,恨不得將馬氏兄妹挫骨揚灰,怎麼可能容忍二人去做新朝的將官,繼續活著打甄氏一族的臉?而縣宰岑彭,又怎麼可能有勇氣,冒著得罪當朝大司空甄豐和大司馬甄邯的奇險,爲馬家兄妹去爭取一線生機?

城門口,刀光依舊在湧動。一個高大的身影忽然撕裂重重包圍,像受了傷的猛獸般,咆哮著撲向了縣宰岑彭。一個修長的身影,也緊跟著跳了起來,半空中貼著刀光翻滾,靈活如傳說中的山鬼。在他們身後,則是七八名渾身是血的漢子,倒下,站起,站起,倒下,每個人都不知道被砍中了多少次,卻死死護住了自家首領的後背。

縣宰岑彭,也早已不是先前那幅彬彬有禮模樣。一手持著鈎鑲 ,一手持著長刀,迎住馬武,寸步不讓。在他身後,則是早已關閉的城門,黑漆漆的門板上,濺滿了鮮紅色的血漿。

「卑鄙無恥!」藍衫青年的面孔迅速變成了鐵青色,按在劍柄上的手背,青筋突突亂跳。

棘陽城很小,高升客棧距離城門也不算遠。站在客棧的二樓,他能將城門口處的戰鬥,盡收眼底。

馬子張和他麾下那些山寨頭目們,果然如傳說中一樣勇悍。雖然身陷絕境,卻沒有一個選擇屈膝投降。而是立刻下馬列陣,互相掩護著,向官兵發起了反擊。

人數在山賊二百倍之上的官兵,被馬子張等江湖好漢殺得節節敗退,好幾次,都讓出了城門洞。全憑著縣宰岑彭自己手持鈎鑲死戰,才確保了城門不被馬武兄妹奪取。

而棘陽縣丞陰宣,則偷偷地帶領著一群家丁,爬上了距離城門最近的一所民宅房頂。每一名家丁手裡,都持著一把怪模怪樣的東西。邊緣處,隱隱有寒光閃爍。

「弩機,陰家居然動用了弩機!」白袍青年猛地一縱身,隨即,又緩緩落回了屋子內。白淨的面孔上,寫滿了憤怒與惋惜。

弩機乃軍國重器,按律法,民間不得持有。然而,這份律法,卻早已管不到世家大族。此時此刻,陰府家丁手裡所持的,正是連軍隊中都不常見的蹶張弩,俗名大黃,射程高達一百二十步,五十步內,足以將任何鐵甲洞穿。

馬氏兄妹武藝再精湛,身後的弟兄們再忠心,也擋不住亂弩攢射。已經可以預見,當陰府的家丁扣動扳機之時,就是馬氏兄妹人生的終結!

白袍和藍衫青年不忍心,卻沒有勇氣出言提醒,更沒有勇氣出手相助。他們所在的劉氏和鄧氏,俱爲地方大族,雖然不像甄、陰兩家一般顯赫,卻也枝繁葉茂。如果他們兩個此刻壓制不下心中的衝動,在不久的將來,家族內必將血流成河。

不約而同地,,二人都閉上了眼睛。憤怒地等待著那慘烈一幕的降臨。然而,就在此刻,房頂上,突然響起了兩個稚嫩的聲音:「縣宰大人,小心誤傷縣宰大人。你們怎麼能動用弩箭?」

「別射,萬一射歪了,就是玉石俱焚!」

聲音不算高,也未必能讓城門口的人聽見。卻把白袍和藍衫兩位青年嚇得亡魂大冒。「劉秀,鄧奉,你們兩個找死啊。趕緊下來!」從窗口探出大半個身子,二人扭著脖頸,用極低的聲音怒叱,「下來,趕緊下來,別給家中惹禍!」

「我們是不放心縣宰大人,才出言提醒!」寬額頭少年劉秀吐了下舌頭,蹲身從房檐另外一側溜下了梯子。

「我們是義民,義民。」深膚色少年鄧奉低低地强調了一句,也跟在劉秀身後逃之夭夭。

「等會兒我揭你們兩個的皮!」白袍青年氣得哭笑不得,揮著拳頭威脅。

「他們倆中氣不足,應該沒幾個人聽見!」藍衫青年再度翻回客棧二樓,啞著嗓子自我安慰。

喊出去的話,肯定收不回來。如今之際,他們只能寄希望於劉秀和鄧奉兩個的聲音太低,穿不透城門口處酣戰的嘈雜。

想到城門口兒正在發生的惡戰,白袍和藍衫,瞬間又記起了先前陰氏家丁背著大黃弩朝民居屋頂攀爬的情景。趕緊再度扭頭朝城門洞前張望。卻只看到,一片斑駁的血跡和數十具模糊不清的屍骸。馬武和馬三娘兄妹,連同縣宰岑彭,都已經不知去向。

「抓馬子張!」

「抓馬子張,別讓他跑了!」

「所有人聽著,不許收留馬子張,否則,與賊人同罪!」

「抓鳳凰山賊。有舉報者……」

一片囂張的喊聲,忽然從城門口處響起。緊跟著,就如潮水一般向四下蔓延。大隊大隊的官兵,在當地小吏和衙役們的帶領之下,挨家挨戶,開始搜索逃走的鳳凰山賊寇。看見可能與賊寇相關的東西,如錢幣、綢緞和銅器,則順手抄進自己兜裡,替百姓們「消災解難」。

哭聲和哀求聲,也緊跟著炸響。聽在耳朵裡,令人無奈而又絕望。

「軍爺,軍爺行行好,我家早就斷頓了,就指望這點兒……」

「別打,別打了。我給,我給……」

「這傷,這傷是剛才在城門口被人砍的,我,我真的不是山賊,真的不是,啊!……」

幾處濃煙冒起,火苗緊跟著爬上了天空。

不知道是官兵還是馬武的餘孽,在民宅中放起了大火。數名獐頭鼠目模樣的傢伙,拎著短刀在巷子裡穿梭,很快,就令恐慌和混亂席捲全城。

「不好,有人要趁火打劫!」白袍青年猛地打了個冷戰,縱身翻出了窗外。

他做事向來果斷,從不瞻前顧後。雙腳剛一落地,就立刻撲向了院門。同時嘴裡大聲斷喝:「關門,不要讓任何人進來,小心遭受池魚之殃!」

「關門,趕緊關上大門,無論是官兵還是地痞流氓。殺紅了眼睛的人不會講任何道理!」藍衫青年緊隨其後,也手按劍柄從窗口跳下了二樓,一邊追,一邊大聲提醒。

客棧的院子大門口,掌櫃和夥計們正不知所措。聽到了二人的話,趕緊七手八腳地去挪動厚木打造的門板。

大新朝的官兵,可不是一般的「驍勇」。每回去征討賊寇,無論獲勝還是戰敗,總能砍回遠遠超過自身損失數量的人頭。而官府爲了保持將士們的銳氣,向來不問這些人頭的真實來源。哪怕其中混著白髮老嫗和垂髫小兒,也一概記功不誤。

官兵、地痞、山賊,無論落到哪一方手上,尋常百姓都沒有倖免之機。刹那間,先前趴在二樓窗口看熱鬧,以及在客棧一樓閒聊的酒友們,就被嚇得六神無主。有人哆哆嗦嗦朝桌子下鑽,有人拿著荷包朝四處藏,還有人,則昏頭脹腦地衝到了門口,準備搶在被官兵洗劫之前,逃回自己家中避難。無意間,將剛剛開始合攏的客棧大門,又給推得四敞大開。

「別跑,都別跑,小心被當做土匪的同夥!都滾回去屋子裡頭老實蹲著!」白袍青年抬起腳,將幾名失去了判斷力的酒客,一一踢回了院子當中,「現在跑,你跑得過弩箭嗎?官兵戰死了那麼多,不多砍幾個人頭冒功,怎麼跟上面交代?」

「啊——」

「娘咧!我命好苦!」

「歹勢了,這回死定了……」

衆奪門而出的看客們如夢方醒,淒聲慘叫著,又掉轉身朝客棧裡頭鑽。恨不得化作一群老鼠,打洞入地,讓誰也尋找自己不到。

白袍青年恨其不爭,卻也拿他們沒辦法。猛地一跺腳,將佩劍拉出鞘外,高舉在手裡,朝著客棧當中所有人斷喝:「在下舂陵劉縯,與妹丈新野鄧晨,俱是本朝良家子 。諸君若不想死得稀裡糊塗,就趕緊拔劍跟我一道守住大門!」

他生得鼻直口方,打扮也乾淨利索。白衣飄飄,劍光如雪,登時,就令所有人的目光爲之一亮。

「可是舂陵小孟嘗劉伯升?」二樓另外一個窗口,有個方臉酒客探出頭,大聲詢問。

「正是!」劉縯自豪地仰起頭,笑著回應,「敢問兄台名號。」

「潁川馮異,願助兄一臂之力!」方臉酒客大笑著躍窗而出,三步並作兩步來到大門口,與劉縯並肩而立。

「巨鹿劉植,願與三位仁兄比肩而戰!」另外一名矮壯的漢子,提著寶劍,從一樓大步上前。

「山谷張峻……」

「荊州許俞……」

「宛城屈楊……」

陸陸續續,從二樓窗口和一樓衝出四五名相貌不同,打扮各異的漢子,拎著寶劍,跟鄧晨、馮異等人站成了一排。

漢家男兒向來好勇任俠,良家子佩劍出行,蔚爲數代之風尚。郭解、劇孟 等布衣之俠,更是甚受民間推崇。連太史公遷,都忍不住爲其單獨立傳。雖然朝廷不時出重手打壓,但俠義之士在關鍵時刻,依舊能一呼百應。

是以當劉縯報出名字之後,立刻得到了馮異、劉植、張峻等人的全力支持。原因無他,「舂陵小孟嘗」這五個字,已經足以證明劉縯的性格與人品。若非平素仗義疏財,敢作敢當,就不可能博得這個雅號。而一旦今天他把大傢伙兒朝陰溝裡帶,首先砸掉的就是他的名聲,對於一個沒有任何官職的布衣之俠來說,這後果簡直比殺頭還要嚴重。

「大哥,我們也來助你一臂之力!」下一刻,四個少年擎著半尺長的短劍也從客棧一層衝出,誓與劉縯和鄧晨等人共同進退。

「滾,我跟你姐夫還沒死呢,輪不到你來出鋒頭!」劉縯毫不客氣抬起左手,按住自家小弟劉秀的頭頂,一拉一撥一推,將後者如同陀螺般轉了個圈子,然後一腳踢在了屁股上。

「啊呀……」劉秀被哥哥弄了個措手不及,踉蹌數步,直接跌回了客棧大堂裡。

「哈哈哈哈哈……」馮異、劉植等人被逗了哈哈大笑,學著劉縯模樣,抬腿將鄧奉、嚴光和朱祐三個半大小子,也一一「踢」回了大堂。

四個少年都生得滿目清秀,舉止亦單純可愛。雖然沒有如願幫上小孟嘗劉縯的忙,卻在被趕回大堂的瞬間,令院子內的緊張氣氛,一掃而空。

新野鄧晨看到機會,立刻揮了下胳膊,笑著說道:「寬額頭的那個,是伯升的幼弟。黑臉那個,是我的侄兒。平素在家裡都是慣壞了的,說話做事無法無天,魯莽之處,還請各位兄弟多多擔待。」

「無妨,無妨!」馮異笑了笑,輕輕擺手。

「我們這麼大年紀的時候,還不如他們呢!」

「可不是麼,幾位小兄弟俠義心腸,令人佩服都來不及,怎麼會怪罪?」

「劉兄和鄧兄儘管放心,我等……」

其他幾位豪俠,也笑著大聲回應。

「如此,就多謝了!」鄧晨繼續向衆人拱手,然後想了想,大聲補充道:「實不相瞞,伯升兄和鄧某,都算是官宦之後,在地方上還算有些薄面。等會若有小股亂兵來攻,大夥儘管放手施爲。若是有當官的前來責問,伯升與在下自會出面去跟他們理論是非!

不似劉縯那樣義氣任俠,他心裡,又多了一重縝密。知道先前劉秀和自家侄兒鄧奉在房頂上喊的那幾嗓子,雖然未必能傳到城門口,卻肯定被客棧裡很多人聽了個清清楚楚。所以,乾脆把大家夥兒都拉上同一條船,以免有人向官府出首告密,令劉、鄧兩家遭受無妄之災。

馮異、劉植等人聽了,只當他是在鼓舞士氣,紛紛笑呵呵地點頭答應。隨即,衆人環顧四周,將大門附近容易攀爬的位子,劃分成段兒,每個人提著寶劍,帶領客棧內的夥計們,專門負責一段。然後活動筋骨,舒緩氣血,靜等「惡客」到來。

不多時,果然有十幾個地痞,舉著火把,前來砸門。一邊砸,還一邊狐假虎威地叫嚷道:「開門,速速開門。裡邊的人聽著,我等奉縣宰之命,追索鳳凰山賊寇。若是膽敢拒絕搜查,與窩藏罪同論!」

「開門,開門,縣宰大人有令,闔城搜索山賊!」

「開門,開門,裡邊的人休要自誤!」

「爺爺數十個數,十、九、八、七……」

「放他們進來,然後關門打狗!」劉縯從門縫朝外看了看,然後低聲與大夥商議。

「好!」馮異、劉植等人毫不猶豫地點頭,然後緊握劍柄,重新走到大門前,圍成半個圈子。

待所有人都準備停當,鄧晨上前,猛地一拉門閂。「轟!」木製的大門,瞬間被推出了一道三尺寬的巨大縫隙。外面正在用力前推的地痞們被閃了個冷不防,一個個像滾地葫蘆般摔了進來。

「關門,動手!」劉縯大喝一聲,揮動寶劍,朝著距離自己最近的地痞腳腕抹去。對方原本指望能在客棧裡抓到一群老實聽話的待宰羔羊,哪裡會想到惹上一群猛虎?登時嚇得連聲慘叫,手腳並用,翻滾著向外而逃。

大門再度「轟」地一聲,被鄧晨帶著夥計合攏,拴緊。劉縯快步追上自己的獵物,先一劍刺穿了此人的大腿,再一劍刺破了此人的肩窩。令此人瞬間失去了行動能力,手捂著傷口,滿地亂滾,「饒命,好漢饒命。小的上有八十歲老母,下有……」

「閉嘴,否則,休怪老子殺人滅口!」劉縯大聲斷喝,立刻讓哭叫聲戛然而止。扭頭再看其他同伴,也差不多是一人一個,將摔進門來的地痞流氓們,盡數生擒活捉。

「爾等趁火打劫,本該交給官府梟首示衆。」巨鹿劉植粗通刑律,踩著一名腦滿腸肥的地痞,大聲補充,「但爺爺們有好生之德,不願讓你們自尋死路。先給你們個教訓,等外邊的混亂結束,自然會放你們回家養傷。可若爾等不知道好歹,非要大呼小叫招來同夥,哼哼,爺爺也不介意爲民除害,看官府過後肯不肯給爾等張目?」

「不敢,不敢,好漢爺爺開恩,開恩呐!」

「我等有眼無珠,請好漢爺爺高抬貴手!」

「好漢爺爺,您大人有大量,就放過……」

衆地痞流氓都是欺軟怕硬的性子,知道這回踢上了大鐵板,只能老老實實地自認倒楣。

劉植也懶得折磨他們,徵得了其他幾位豪俠的同意之後,立刻吩咐夥計將這些地痞無賴綁到屋子外的廊柱上,以儆效尤。隨即,又看了一眼已經開始變暗的天空,低聲道:「將黑未黑之時,人心最是惶恐。宵小之輩,也最肆無忌憚。待天色完全黑了之後,反而人心思靜。我看那岑縣宰,居然有膽子讓馬武進城,想必也不是個單純靠賄賂得官之輩,肚子裡應該有些本事。先前被郡兵和地痞無賴們弄了個措手不及,等回過神來,想必會斷然採取措施,防止歹徒借機殘民自肥!」

「那就先堅持到天黑!」小孟嘗劉縯聽劉植說得頭頭是道,立刻笑著點頭。

「劉兄家中,可有長輩署理刑名?」鄧晨卻從劉植的話語裡,聽出了不同味道。拱了拱手,笑著詢問。

「正是!」劉植自豪地點點頭,拱起手來回應,「鄧兄喊我伯先就好。家父,家叔,都做過一任縣丞。小弟我自幼被他們帶在身邊,沒少看他們如何處理案子!」

「在下表字偉卿,見過諸位兄長!」鄧晨拱手還禮,順勢做了個羅圈揖。

「在下表字公孫!見過伯升兄、偉卿兄,和各位兄弟!」馮異立刻抱拳還禮,同時說出自己的表字。

「在下表字秀峰,見過……」

「在下表字若水……」

「在下尚未及冠,見過諸位兄長!」

張峻、許俞、屈楊三人,也各自上前,或報出表字,或跟大夥重新見禮。

七位布衣之俠,借著傍晚的霞光,踩著淋漓的血跡,談笑論交。乾淨面孔和眼神,令天空中的濃煙,頓失顔色。

蒹葭蒼蒼,白露爲霜。

才進入八月沒幾天兒,寒氣就開始盛了起來。棘陽城西的官道旁,樹葉被秋霜染得就像一團團跳動的火。每有秋風吹過,落葉便如同桃花般從半空中繽紛而降,灑得行人滿頭滿臉,卻急不得,惱不得,更不忍心揮手去拂。

官道盡頭的城門口兒,今日擠滿了看熱鬧的百姓。更有縣宰岑彭,帶著縣丞陰宣,縣尉任光以及捕頭閻奉、李秩等若干地方上的頭面人物,畢恭畢敬地等在了城外的接官亭前。

他們今天要接的,卻不是什麼達官顯貴,公卿綉衣,而是一隊盔甲鮮明的武夫。共二十四人,個個胯下都騎著高頭大馬。走在整個隊伍最前面的領...