序

一行禪師:心靈與精神

勾勒一行禪師這位人物並非易事。必須清楚了解形塑這位偉大禪師的一生、行動和訓誨的諸多面向。禪師並不將政治及社會行動和禪的實踐彼此區隔。他懂得從傳統中汲取前輩宗師教誨的所有精華,同時也起而反抗傳統,並帶來深刻的變革。了解一行禪師,那也就是認識這位行動者背後的詩人、藝術家等性格,其無限的悲憫之情超越了一切派系。禪師的眼光廣納一切,不帶分別。所謂的「正念」既應用在最為平凡而日常的事務上,也應用於國際社會的政治觀。根據深刻的洞見,我們和他人以及自然都彼此深刻的連結,這番洞見也能重新定位置身在既龐大又複雜的核心人物。只要懷抱正念傾聽,並且放下派系的看法、教條、信念,就能夠了解真實。對於「如果您遇到賓拉登,您會對他說什麼」這個問題,禪師回答:「我會傾聽他。」

一如所有的偉大禪師,一行禪師身上也有挑戰性的一面,靈敏而且絕頂聰明,融合了溫和與嚴肅,直搗事物的核心。他展現了既堅強、靈敏又和藹可親的一面。他不介意許多僧侶所迴避的身體接觸,當他初次用雙臂擁抱我時,此刻想來仍令我動容,那是專注於當下而平和的心所發出的沉靜傳授。

我在一九九五年認識了禪師。我當時主編靈修文章的叢書,很想出版他所寫的一本關於佛陀一生的優秀著作《一行禪師說佛陀故事》。之後的幾年裡,我和他晤面多次、出版他的多部著作、成為他的弟子,並參加在梅村(Village des Pruniers)舉行的「接現同修」(ordre Inter-Être)。我聆聽他的教誨,而令我印象深刻的是,不論所談論的主題是什麼,他竟然能在兩小時的密集而豐沛的教導中,掌握到佛教的全部精華。這種傳授直接連通了彼此的心靈或是精神。

這位禪師身上的嚴肅並不代表無情,總是充滿仁慈、柔和,並帶有對生命和處境的深刻領會。他兼具了靈敏、堅定以及勇敢的特質。終其一生,他採取的政治人道立場都同時考量到敵對的陣營,彷彿他的觀點超越了這一切,為了人類的利益而非僅只片面支持某項政策的勝利而調停各方。這有時使他同時遭到雙方陣營的排斥。但他以不可思議的堅韌,不畏一切艱難地固守立場,吸引來自所有不同陣營的數十萬成員追隨他。

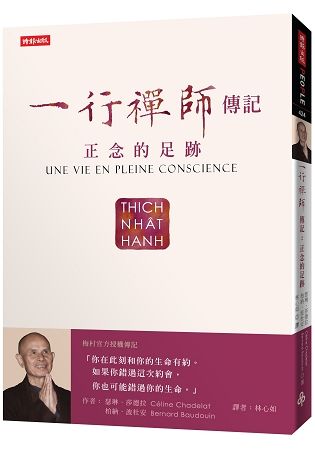

瑟琳•莎德拉與柏納•波杜安合著的這本書其優點在於觀點的論據充分,並極為精確地刻劃使越南陷於烽火的國際爭端的歷史背景,以及促使一行禪師介入的那些晚近的衝突。確實,若不是透過這兩位作者,則不可能了解這位年輕僧人如何形塑出他的人道主義理想。我們清楚看到在帝國主義的動盪與法國、日本和美國各方野心勃勃的干預之中,禪師如何展現他的人格特質,在無外援的形情下,如何在身邊幾個英勇伙伴的聯手之下,起而反抗蠻橫嗜血的政體。越南是史上最飽受戰火蹂躪的國家,在這一連串駭人的災厄上進行重建,又該如何走出仇恨和愚昧?正是這一切促使了禪師和伙伴,還有他的朋友,像是小馬丁•路德•金恩(Martin Luther King, Jr.)等人進行抗爭。因此,禪師被獲提名為諾貝爾和平獎候選人並不令人意外,但出人意表的反而是,這項獎竟然頒給了亨利•季辛吉(Henry Kissinger),他在一九七二年的聖誕節和新年期間,和尼克森(Nixon)決定在河內和海防投擲重達幾噸的炸彈,作為和平調停的準備,結果總共有一千六百人喪生。

瑟琳•莎德拉和柏納•波杜安善於靈巧地穿插對禪師這個人物的私人層面描繪,以及他的社會和政治行動,並極為流暢地轉換。他們的書寫巧妙而出色,本書也將長久地作為關於一行禪師的權威之作。

丹尼耶•歐迪耶(Daniel Odier)

明清師父(Ming Qing Sifu)

前言

在今年九月收假之後,上午充滿宜人的涼爽和陽光。我輕快地下樓搭乘將駛往奧德翁(Odéon)區參議院(Sénat)的公車;在巴黎尚未全然甦醒之際,盡是一片早晨的寧靜。我準備參加一場別開生面的記者會,主角是一位越南的智者,人們向我讚賞他的風采和崇高的精神性,他就是一行禪師。這場記者會將為正念禪修和遊行的週末揭開序幕,由這位智者帶領的這場活動地點為於拉德芳絲(Défense)區。

受邀出席這場記者會的還包括在各自領域學有專精的經濟學家、醫生、精神病醫師和生態學家,此外還有一位女參議員。在他們之間的這位偉大禪師的身影清楚浮現,筆挺而靜止……他似乎樂於做他自己,並且留意他在幾個小時裡所置身的這間會議室、牆壁與天花板。他的棕色袍子和一片祥和的面容使他看起來彷彿屬於另一個時空。

他輕聲細語的音調喚醒潛藏於我內在的細膩部分,我發現自己開始傾聽這位佛教大師說的話,我卸下了心理防備,而且不再抱持全然批判的態度。我的經驗豐富,畢竟這不是我第一次看到一位地位如此崇高的智者。面對這樣的人之際,總是會產生同樣的神奇變化,這一次,會場散發出一股溫和與凝聚的氣息。一行禪師建議現場的代表們在每一場國會會議開始之前先靜思一分鐘,此刻,我了解到他不是一個順從社會時間節奏的人。他只依循自己的吸氣和吐氣。

我坐在椅子上,兩腿交叉,左邊擺著一台錄音機,儼然一副記者的模樣,但我再也不完全是記者了。我沉默地傾聽,在場的這個人讓我們有機會做自己。他的存在壓倒了一切表面的事物,彷彿愛之火已經燒盡一切。新聞稿說明:這位禪學大師的慈悲一視同仁地擁抱一切:人類和他們的暴戾,人在理論、觀念、政治黨派中造成的傷害。這麼多的生靈在鬥爭,使苦難的循環周而復始,就因為他們找不到所需的智識,而端坐在我們面前的大師似乎就能引導我們。他說可以將生命的傷痛銘刻在石頭上,或者轉化成玉液瓊漿。人們極為渴望並尋求愛,將金錢和成功與幸福混為一談,迷失在映象和幻想之中。從我的青春期開始,我就感受到人性的這種痛苦。這位大師體現了禪的實踐,他超然而深具吸引力,猶如一股迸發的火焰,喚醒內在的智性。在參議院的一個會議廳的這座講台上,鎮靜的他輕輕地合起雙手,喝一點水。至於這場記者會,我原本只要報導事實的經過就夠了,但是我選擇納入他的話。

他說左派和右派如果缺乏其中一邊,則另一邊就無法存在,而重新賦予現實以某種意義和深度。一行禪師將我們推到自己的舒適圈之外。他關於非二元(non-dualité)的教誨促使我們超越表相去看事情。手無寸鐵也不運用暴力的他,推翻了思想的藩籬、內心的雜音以及僵化的觀念。他的反越戰行動顯示他是屬於少見的懷抱良知的人,他們重新發現傾聽另一種聲音的力量,既面對也反抗一切。

他的話語和行為絲毫不符合片面而快速的媒體節奏。沒有喧聲、沒有醜聞,只有沉著、和平以及平靜……

這場記者會後來幾乎沒有引起任何的媒體迴響,但是這不重要,溫和仍然具有某種力量,而另一條路由此顯現出來。在美國各地,已經有大批民眾嘗試「正念」,這是一項創新的方法,用來支持百廢待舉的社會,一行禪師幾十年來也持續運用這項不可思議的方法。我在接近正午時分走出參議院,覺得平靜而感動。

星期天,我決定前往拉德芳絲參加正念遊行,聆聽並受教於禪師的教導。非去不可。

那將是一個陽光普照而宜人的星期天。三千人在拉德芳絲的高樓大廈之間進行和平遊行。在新凱旋門(Grande Arche)的一個廳堂,一位女僧人開唱一首歌,歌詞很簡單:「不必去任何地方,不必做任何事,此刻我擁有所有屬於我的時間……」眾人跟著唱。我唱還是不唱?問題就在這裡。如果我唱,我不就迷失?失去一部分的自我?儘管我仍保有一點真摯之情,但我不得不坦承:這首歌使我面對內在的一個部分,它無法毫無條件地用這麼單純的方式表達溫和。而且,我們本身還具有另一個部分,迫使我們認為「這些正在唱的人很奇怪」,而且「這不太莊重」。以更精微的方式來說,我感覺到自己的心對我說我應該唱,而且它很想唱。於是,我低聲唱了幾句詞。我放開一切制約,然後旋即感到充分的滋養。

幾年之後,一位編輯向我提議參與撰寫一行禪師的傳記,我欣然接受了。在整個寫作的時期裡與禪師持續接觸,這是一份我無法推辭的禮物。

瑟琳‧莎德拉