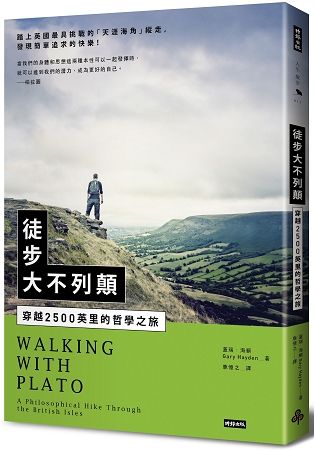

圖書名稱:徒步大不列顛

尼采說:「所有真正偉大的想法都是在走路時構思出來的。」

齊克果也說:「只要不停下腳步,一切就會好轉。」

柏拉圖認為:我們人類具有雙重性質,即是我們的身體和思想。而且他相信我們只要能將兩種本性一起發揮時,就可以達到我們的潛力,成為更好的自己。

在遊記及哲學筆記之間,作者透過散文的書寫,輕鬆地觸摸到你我的靈魂!

專業推薦//楊世泰(阿泰)、戴翊庭(呆呆)(《步知道》作者)

作者蓋瑞.海頓(Gary Hayde)是一位哲學家,在這本書當中,開始思考「走出去」對於哲學的影響。踏上英國最具挑戰性的縱走路線:從蘇格蘭東北端的約翰岬角(John O’Groats)走到英國西南端的蘭茲角(Land's End)。

這段路可不都是如明信片般的清幽鄉間小路,有著舒服的床鋪和美味的早餐,而是包括大峽谷步道(Great Glen Way)、西高地步道(West Highland Way)、本寧步道(Pennine Way)、英格蘭之心步道( Heart of England Way)、科茲窩步道(Cotswold Way)、西南海岸步道(South West Coast Path)等,一千二百英里、兩百五十萬步、三個月的長程徒步,極富挑戰性的路程。

你很快就會發現旅程不全是燈塔、海鸚和海風。相反地,如果你要從約翰岬角一路走到蘭茲角,那麼保證你將不得不忍受腳痛、四肢痠痛、惡劣天氣、精疲力盡、意外、失望和無聊。有時你會覺得好像全部放棄。當你好不容易看見城鎮就在不遠的前方,卻發現還要走整整一小時,似乎怎麼走都沒有變得比較接近。當你發現還有3英里的路要走,腳痛得不得了,每邁出一步都很艱難的時候。更令人消沉的是,當你終於到達過夜的營地,發現那是個醜陋的場地……。

如果你未曾拖著疲倦痠痛的腳走完36英里塵土飛揚的炎熱道路,然後來上一大杯啤酒,那麼你不會知道信風牌啤酒的滋味有多好。而當你走進在哈廷頓,這裡有英國村莊應有的一切:中世紀的歷史、石屋、鄉間農舍、美麗尖塔的砂岩教堂、有池塘鴨子的廣場,還有十七世紀的莊園現在的青旅。

「好時光永遠不會持續,艱難時刻也一樣。」從約翰岬角到蘭茲角,難走的第一段(甚至很可能整段都很難走),可看待為人類生命的一個縮影,經常在艱難與舒適、辛勞與安息、痛苦與快樂之間不斷來回變換。

現代科技填補生活中每一個醒著的時刻,渴望興奮和刺激,視無聊為毒蛇猛獸。但長途步行改變了所有的這一切……。

因為縱走而疲憊不堪的四肢以及旅程中的孤獨,讓人更了解世上那些偉大的思想家:盧梭的妄想,羅素的苦難,柏拉圖對美的熱愛以及古希臘哲學家伊比鳩魯的簡單快樂……。

作者簡介

蓋瑞.海頓Gary Hayden

英國記者兼大眾哲學家。除了擁有哲學碩士學位外,還為《泰晤士報教育通訊》與許多雜誌撰寫文稿。著有《這本書不存在:悖論大冒險》(This Book Does Not Exist: Adventures in the Paradoxical)、《離經叛道的哲學大冒險》(You Kant Make It Up!: Strange Ideas From History’s Great Philosophers)(立緒出版)。

譯者簡介

鹿憶之

台北人,國防醫學院生解所肄,作品曾獲行政院新聞局小太陽獎。翻譯作品涵蓋生活、健康、科學類,包括《反社會人格者的告白》、《快樂寶寶好好睡,新手爸媽不崩潰!》、《端粒酶革命》,《不放手的婚姻》、《半生不熟冏大人》(時報出版)等。