第1章∣我們為何而恨:酸民

我不會允許別人……以讓我恨他來窄化和貶低我的靈魂。

──布克.華盛頓(Booker T. Washington)∣十九世紀末美國非裔教育家

我最常天天親身遇到的恨是來自網路上的惡毒民眾,俗稱為「酸民」。所以當我決定探討助長恨的條件和扭曲時,酸民自然就是我的第一個起點。我總是不禁心想,完全陌生的人到底是怎樣才能天天對我又罵又損,而且老實說,這些人到底是有什麼毛病。另外,我收到的仇恨郵件和仇恨推文愈多,就愈開始擔心它才算正常──惡毒、甚至以此為樂才是人性,尤其要是能躲在匿名的網路分身背後來做的話。而且我是怪咖,認為人人都該是好人。我得坦承,一開始我打電話給酸民,是出於十足乖張的好奇心。可是等到掛上電話,我卻對自己有了更多認識。我從來都沒想過,酸民認為我是惡毒的人。我也從來都沒想過,他們或許是好人。

早期在福斯新聞時,我就經歷過情緒錯亂。一方面,我很訝異、甚至震撼地發現,在我認為就是符合懷恨定義的人,像是保守派脫口秀主持人西恩.漢尼提(Sean Hannity)這樣的人,在現實生活中並沒有尖角獠牙,反倒是人相當好,肯定好到遠遠超出了我的預期。另一方面,我開始收到人生中第一次的仇恨郵件,而且以全然不同的方式震撼了我。我得坦承,當我走進福斯新聞時,那裡對保守派的敬意普遍來說相當低,即使如此,酸民仍震撼了我。觀眾不斷朝我狂轟濫炸的敵意令我吃驚,電子郵件和推特都有。我試著要自己安心,大部分的人(確切來說是福斯新聞大部分的觀眾)並沒有寄仇恨郵件來。但人數還是很可觀。而且他們惡毒得不得了,有時候甚至威脅要施暴。我覺得錯愕又鬱悶。

我無意表示這是衝著我個人而來,我知道為大眾發聲難免會遇到這樣的事,而且我還是要感恩,畢竟夠有名才會遭到攻擊。加上我真的自認不是「低能的自由派智障」或「愚蠢的賤貨」。但把它寄來的人困擾了我,則是事實。誰會做出這種事?哪種病態的社會才會製造出幹這種事的人?我並不是酒鬼,但有幾個月,我喝得比平常要多很多,而且肯定是比我該喝的量要多很多。

在這段時間,我曾跟一位電視網的主管見面。他問我過得如何,並想要知道大家是怎麼對待我的。他格外好奇的是,我有沒有因為上了福斯,而遭到左派的任何排擠或攻擊。我告訴他沒有,一次都沒有。事實上,插個話,我從來沒有因為上了福斯而遭到左派的任何攻擊,起碼不是我聽說的那樣。我告訴他,但我收到很多右派的仇恨郵件。非常多。我招認它動搖了我對於人性的信仰。

「噢,你沒有看那些屁話,對吧?」他脫口而出,「不要看!那些人是發瘋的爛咖,而且我清楚得很,因為他們就是我們的觀眾。」他對我露出了大大的笑容,彷彿把自家觀眾稱為「爛咖」是件光榮的事。他說我不該擔心人性,因為寄仇恨郵件給我的人算不上是人。

對於任何包含實質威脅的留言,他建議我要看一下,就像那次有人推文說:「@sallykohn在我看起來像是射子彈的好地方。」我應該要把這些訊息寄給電視台的保全,好讓他們在必要時加以調查,並通知當地的主管機關(就連現在到了CNN工作,我還是必須不厭其煩地定期這麼做)。他說,其他的就留在收件匣裡,忘了吧。可是我忘不了。而且,把酸民當成瘋子或者不是人,並沒有幫助。我不想讓他們太容易得逞,但就此認定他們是偏激的狂熱份子,或否定他們的基本人性,感覺起來也有錯。

自此之後,我整個人就堅強多了,可是老實說,酸民還是縈燒在我的腦海裡。不只是他們的留言流露的敵意竟可怕到這種程度,像是:「@sallykohn蠢蛋,你早該被拿掉才對,你這個該死的共產黨!!!!!!!!!!!!!!」「你跟星期六謀害四十九條人命的激進伊斯蘭極端份子沒兩樣,你真的是就我所知這個國家最充滿恨意的人之一。」批判我充滿恨意的人在寫出這些話時,顯然沒看出自己留言的諷刺之處,他怎能沒意識到自己用充滿恨意的話來批判我充滿恨意?另外,是真的嗎?我跟伊斯蘭國(ISIS)一樣壞?! ?!(有別的酸民也對我推過這種文──甚至是在另類右翼懷恨地抹黑「CNN就是ISIS」之前。)

事實就是,我可以貼出全天下最合宜的內容,而且無關政治,卻還是被酸。在二○一六年大選期間,我貼了張照片,上面是我的狗在公園裡,挺川普的酸民卻用#MAGA(意指「讓美國再次偉大」)灌爆了我的Instagram動態。這是在酸我的狗?為了公平起見,有一個人倒是貼文說:「#MAGA但你的狗很可愛。」對,我的黃金山地貴賓犬莎蒂豬(Sadie Pig)大概就跟聽起來一樣萌。但這並不是我的重點。

我不想吹牛,但曾經有人告訴我,我的推特上有該平台上最惡劣的一些酸民。好吧,我在吹牛,而且我知道,拿這件事來吹牛很怪,但在我比較不驚恐的時刻,我可以把它視為某種指標——不認同我的人起碼有在關注,我猜這算是有建設性吧。話雖如此,有人要我千萬不要再轉推,因為我的酸民真的太激情了。酸言真的是帶著仇恨,而且經常傷人。有時候會很重。

酸言也非常明顯傷害了我們的社會。酸言曾經只是討人厭的偏激現象,但二○一六年美國選出了推特酸民來當總統。突然之間,我們全都有了酸言的問題。後來愈來愈多人對噴發恨意感到有恃無恐,而那股恨意的對象則以自身的恨意開火還擊。彷彿在一夕之間,酸言不但進入了主流社會的詞彙裡,還有我們的血液裡,我們在線上和線下生活的各方面也受到了傳染,並威脅到公民與民主社會的整個前景。

為了看能不能說服我的一些酸民來聊聊,我在聯絡時所聚焦的是推特,因為坦白說,他們大部分就是在那裡。就懷恨的話語而言,推特似乎是最有魅力的現代平台。的確,臉書和Instagram上有不少外溢的恨意,而且有網站基本上就是整個為恨而設,像是4chan和部分的Reddit,但我與酸民的日常互動大部分都是在推特上。而且就我所能分辨,他們不全是機器人,甚至大部分都不是。他們真的是實實在在的人類。所以我想要知道,人類是著了什麼魔,才會去噴發這麼可鄙的攻擊。而且網路酸言會不會外溢到現實生活的恨意裡?酸民相不相信自己所寫的東西?他們有沒有想過後果?或者他們是不是自私地只是想要引起關注?這些躲在主題標籤背後的人是誰?而或許最重要的是,有鑑於網路理應是把人群拉近在一起的中性平台,現在卻充斥著酸民,這件事是不是透露出了深層的現象,不僅是關乎科技,也關乎我們的基本人性?

我的計畫是,要聯絡我推特上最毒舌的酸民。在我的腦海深處,我很樂觀地認為自己將對他們產生一些感化作用,就像是發生在作家琳蒂.魏斯特(Lindy West)身上的事。她在部落格貼文談到自己有多受傷,因為有酸民為了騷擾她,而在推特上冒充她最近過世的父親。看了她的貼文後,酸民以電郵向魏斯特愷切懺悔,坦承自己是嫉妒她的自尊感,才試著要毀掉它。他發誓絕不再酸言了,兩人到最後還通了電話,而成了廣播節目《這種美國生活》(This American Life)令人揪心的一集。

我聽了她的陳述便心想,對,等我們全都開始以同情心,而不是更多的恨來正視恨意,改變就會這樣發生。

可是我和酸民的交手不太像是那樣的情況。我想我到最後確實得到了一次邀約,但從和酸民的交談中,我的收穫多半是更深入了解了神智完全清醒的人為什麼能歹毒到這麼怪異。

我的酸民多到使我必須想辦法把範圍縮小。於是我便請人來分析在推特上名列前茅的酸民,我找的是名為Spredfast的公司,裡面的人非常幫忙且精通科技。對於我的推特資料,他們看了二○一六年八月十六日之前的五十週。在那段時期當中,我的推特上有來自四萬六千六百九十四個用戶的十五萬八千則回覆。有很多是來自粉絲,但有個顯眼的子集是來自酸民,包括若干「超級酸民」,其中有些平均一天對我推文超過一次。我對他們全都有追蹤,也會對他們推文或是傳送留言請他們回頭追蹤我,這樣我們才能溝通。我試著接洽的酸民共有十幾位,嗆我最厲害的人全都包括在內,而且大概有半數給了我回音。

其中有些人並不想談。「我向你/替你掌管推特的那個人道歉,女士,因為我針對你推了一些不堪入耳的話。」@bmenyhert留言給我說。他口中那位會幫我讀取我的社群媒體動態,並擋下所有傷害的神奇實習生在哪?噢,等等,我並沒有請這樣的人!總之,本著躲在分身背後的精神,說自己其實不想跟我談的酸民大部分卻來回留言得很高興。「大家都忘了要怎麼坐下來看著別人的眼睛。」@bmenyhert寫給我說,「有時候就包括我自己。」同樣這個人也曾經推我說:「不確定思考是你的強項,莎莉。專心去舔鮑吧。」

但幸好有一些酸民願意跟我在電話上聊,而且那些交流要發人深省得多。當他們對我不但文明,人也相當好時,我的訝異可想而知。最後我意會到,自己有多習慣去認定他們要不是機器人,就是禽獸,反正就不是人類。當然,你可能會陷入五里霧中,思量哪個版本才是他們的真我,他們是不是在電話中裝好人,或在推特上裝惡毒,或者兩種表現都是真的,這是不是完全有可能,因為就像美國十九世紀詩人華爾特.惠特曼(Walt Whitman)所寫,我們是「包羅萬象」。酸民對我好,也有可能是因為我在關注他們,或是因為直接跟我聊的時候,這麼殘忍會使他們渾身不自在。但藉由和他們交談,以及有研究幫忙解釋了酸言,我所得出的結論是,這些矛盾是由更深的力量所形塑,而且這些是我們全都具有的矛盾。

我們就從其中一位比較精彩的酸民@LindaLikesBacon(@琳達喜歡培根)談起。她推文說「莎莉.康恩是心理侏儒」,並叫我「從橋上跳下去」。她還推文說「你的狗很可愛。但你是畸形的醜八怪。」(我的狗顯然非常受酸民歡迎。)原來@LindaLikesBacon是五十四歲退休女性白人的分身,本名叫琳達,住在密西西比州的皮卡尤恩(Picayune)小鎮。我在電話中聽到@LindaLikesBacon的聲音時,她立刻就讓我想起了小學時的臨時保母,我想名字是葛蘿莉亞吧。她開的車是大黑貂(Mercury Sable),體味有如香菸的煙霧加威美頓薄荷糖(Velamints),聲音就像@LindaLikesBacon那樣低沉,而且兩人對人生所反映出的看法都很沉重。

我沒有馬上就問@LindaLikesBacon為什麼要叫我去自殺,反而問了她的嗜好,不管是因為我是膽小鬼,還是因為我想要設法認識的是她整個人,而不只是酸民的身分。

@LindaLikesBacon超愛車展和所謂的「出巡之夜」,這基本上就使她成了酸民版的我爸。假如你不夠幸運,不知道出巡之夜是什麼,它其實是狂熱的車友把車停在當地的停車場,以我爸來說通常是在漢堡王(Burger King)的外面,然後到處走動(在某些情況下還會拖著哀哀叫的十來歲女兒)去看彼此的車,引擎蓋則要打開,好讓每個人都能看到引擎。

「你喜歡它的什麼地方?」我問@LindaLikesBacon,並試著禮貌地隱匿事實,那就是我寧可用吹管自行灌腸,也絕不再去出巡之夜了。

「就是同袍之情,人。」@LindaLikesBacon回答說。所以噴發恨意的琳達推文說我是「舔鮑的騙子」和「臭屄」,卻超愛同袍之情?真想不到。

@LindaLikesBacon接著告訴我,她甚至會去「車子大會師」──又名「移動式出巡之夜」。「真的很好玩。」她繼續說,「有七十五或一百輛車殺去某個地方,有人則會出來站在院子裡對你揮手。」

這全都讓我跌破了眼鏡。@LindaLikesBacon並不是長著粉刺的青少女,住在地下室,有易怒的問題,而我以為酸民全都是那樣。而且我們聊得愈多,我就愈必須坦承,她還挺討人喜歡。這並不代表她也沒有易怒的問題。

我對@LindaLikesBacon問到她的用戶名稱。「為什麼是培根?」

「我猜我用這個名稱是為了嗆人。」她告訴我。

「呃,是針對不喜歡培根的人嗎?」我真的是不解其意地問道。

「唔,是不喜歡培根的穆斯林,對。」@LindaLikes Bacon說。

「呃,哦。明白。」我試著聽起來壓根就無動於衷地說道,「那不喜歡培根的猶太人呢?」我這麼問有部分是在鬧著玩,但也是因為我很好奇(並且身為猶太人,又愛吃豬肉,就像我不少的穆斯林朋友)。

「他們還好。」她回答說,「我對猶太人沒意見。我只有不喜歡想要把我的頭給砍下來的人。」

「呃,你認為穆斯林全都想要把你的頭給砍下來嗎?」我緩緩問道。

「唔,你知道,我對穆斯林需要搞懂的事在九一一時差不多就全搞懂了。」

當我逼問她是不是真的相信穆斯林全都是暴力極端份子時,她說是,她打從心底這麼認為。當我問她認不認為那是對整個廣大社群的民眾懷恨時,她則說不認為自己是懷恨,而是誠實罷了。就算對他們的認定有點惡毒,但她說是情有可原,因為他們衝著她來的恨要大多了。「我不認為有溫和的穆斯林。」她補充說。我要聲明的是,她對全世界十八億的穆斯林一概而論,這不但是懷恨,而且是徹頭徹尾地不正確。

琳達提供了教科書上的例子,那就是所謂的「歸因謬誤」。我在大學時之所以轉為主修心理學,有一大部分原因就是對人心的這些曲折離奇深感好奇。基本歸因謬誤是我們傾向於相信,當別人做了有害的事,那個人就是有害。可是當我們自己做了有害的事,則是因為某種情勢或情境使我們的作為情有可原。所以舉例來說,當別人在網路上寫了懷恨的內容,我們就會認為他根本上就是懷恨的人,他所寫的東西反映了他的本性。可是當我們寫了懷恨的內容,那則是因為我們遭到了「他們!」挑釁,或者也許是我們無端捲進了網路漩渦裡。是情勢使我們惡毒,而不是我們真的惡毒。所以琳達認為,穆斯林全都是本來就懷恨,而她並不是,她只是在對她耳聞穆斯林所犯下的懷恨行徑合理反應。

我接洽的一個酸民所寫的東西,簡直可以當成「基本歸因謬誤」的定義,收錄到字典裡,當時他正在解釋為什麼不想跟我聊:「我稱你是種族迫害的仇恨販子,並舉出我會這麼看你的原因。」有一個名列前茅的酸民@JeffMcIrish留了言給我:「對我來說,這話說得直截了當,但句句實言,因此不算是不文明。正派人士對世界的看法跟你不同,你就貼出徹頭徹尾的謊話。對我來說,『這』才是不文明到極點。」接著他加碼補充談到了自己:「我只會善待好人。」換句話說,惡毒是我的本色。他的惡毒則是我一手造成的情勢。

歸因謬誤的概念最早是衍生自一九六七年對政治態度的研究。這是在古巴飛彈危機過後沒多久,美國反卡斯楚的情緒比現今更甚。杜克大學的愛德華.瓊斯(Edward Jones)和維多.哈里斯(Victor Harris)準備了兩篇文章,都叫做〈卡斯楚的古巴〉,然後要受試者看的其中一篇。一版是挺卡斯楚,另一版是反卡斯楚。受試者獲得告知,撰文者要不是自選觀點,就是在那個觀點上受到指派。接著問他們的是,他們認為文章裡的看法有多誠實地反映出作者的看法。合情合理的是,當受試者獲得告知作者能自選看法時,受試者便相信文章反映了作者的看法。可是令人訝異的是,即便告知受試者,文章的作者是被迫寫出那樣的觀點,受試者還是認為,挺卡斯楚文章的作者真的比反卡斯楚文章的作者,還要真實反映作者本身的看法。受試者知道情勢因素,但照樣把文章歸因於作者身為人的本性。

這種效應在後來的許多研究中都獲得了印證。例如在一九七七年時,李.羅斯(Lee Ross)和一些同僚做了一項研究,隨機指派史丹福大學的學生去參加假的益智節目,要不是擔任提問者、參賽者,就是觀眾朋友。提問者奉命要根據本身的知識提出十個問題,參賽者則必須試著去回答這些問題。包括觀眾在內,每個人都知道這是安排好的。換句話說,他們知道在設計上,提出問題的人對答案比應該要回答的人熟知許多。然而在事後,以觀眾朋友的身分來參加的學生卻說,他們認為提問者本來就比參賽者聰明。對於非常明顯是演出來的情境,他們並不採信。更加令人訝異的是,參賽者本身把提問者評為普遍較有知識。這種觀感轉折所牽涉到的頭腦體操令人難以置信。而「基本歸因謬誤」的說法,就是由李.羅斯在記述這場實驗時所發明。

接著在兩年後的一九七九年,心理學家湯瑪斯.佩迪格魯(Thomas Pettigrew)把事情做得更進一步,導入了他所謂的「終極歸因謬誤」。假如我們認定,其他個人的負面行為可歸因於他們本來的內在秉性,佩迪格魯推論,在我們對其他群體的成見中,同樣的效應就會放大。我們全都是內群體和外群體的成員。我們的家庭是內群體,我們的鄰里也是,鎮上另一頭鄰里的家庭則是外群體。但這些群體的成員身分具有相對性。假如你事先得到提醒,認為你們整個鎮與另一個鎮是對手,好比說你們正在運動比賽的期間,你們鎮上的另外那個鄰里就會突然變成屬於你的內群體。

然而,在社會的集體心理中,內群體和外群體的一些分隔已變得牢不可破。舉例來說,在現今的美國,種族、性別、移民身分、經濟階級和性向,構成了我們習慣定義自己所屬的身分認同類別,並認為「本身群體」裡的人跟「他人」有點區別。除此之外,社會就像是巨大的生命體,對於這些群體通常哪些算是內群體、哪些不算是,會有它自己的歷史和集體觀感。「特權」的概念在此就派上了用場。縱使複雜,有時候甚至討人厭,它卻是非常有意義的觀念,指的是在社會較廣泛的常規和制度上,特定的身分認同與進而的特定群體本來就受到偏愛及優待。儘管就事實來說,女性占了美國人口的半數以上和美國選民的半數以上,當選進入眾議院的人卻有八成以上是男性,最終的局勢就是由此而來。我們全都在吸納和仿效社會的內群體和外群體偏見。

所以,佩迪格魯的終極歸因謬誤所講述的就是,這些集體的內群體/外群體偏見會形塑我們對於他人作為的感知方式。就拿對警方執法的態度當例子,根據二○一六年的民調,84%的黑人民眾相信,在與警方打交道時,黑人所受到的待遇不如白人公平。但白人民眾只有50%說了同樣的話。這意謂著另外一半的人認為,警方對待黑人的方式很公平或應當。

現在要試想的事實在於,在二○一五年的民調中,有20%的黑人民眾表示,他們「在過去三十天與警方打交道時,曾受到不公平的待遇」,並把這種不當對待歸因於本身的種族或人種背景;但白人民眾只有3%表示曾有過同樣的經驗。有數十年的硬性資料顯示,美國的黑人遭到有系統與不公平的警方過度執法,其中包括比白人更常遭到停車盤查和逮捕。儘管就事實來說,黑人在犯罪中的占比普遍比較小。但要白人去想像警方會不公平攔查任何人就是比較難,因為它並非本身生活經驗的一環。除此之外,由於終極歸因謬誤的關係,白人民眾會比較容易認定,黑人民眾遭到較多攔查,是因為本身的行為或基本性格,而不是因為某種情勢或系統性的情境。

為了研究這種偏見,心理學家蕾貝卡.賀堤(Rebecca Hetey)和珍妮佛.艾柏哈特(Jennifer Eberhardt)把紐約市監所的種族分布資料拿給一群白人紐約客看。其中黑人占60.3%,白人則占11.8%,一大部分原因就是警方過度執法,且有種族之別。但半數受試者拿到的是假資料,代表該市的監獄人口沒有實際上那麼「黑」,而是40.3%的黑人和31.8%的白人,比較接近美國整體監獄的人口結構。然後所有受試者都被問到該市的「攔查搜身」政策──警方在街上羈押、盤問和搜查民眾,跟任何實際涉嫌的罪行常常沒什麼關係。這項作業實施已久,主要是針對該市的黑人和印度中東裔居民,並不是因為他們必定做了什麼錯事,而只是因為他們一在場就常被視為可疑人物。而且在二○一三年時,法官判決攔查搜身是違憲的種族貌相。

賀堤和艾柏哈特要受試者閱讀那項法院判決的新聞報導,然後回答一些問題。受試者全是白人,大部分都說他們認為攔查搜身太過當了。可是看到有機會簽署反對攔查搜身的請願書時,認為監獄人口「比較不黑」的受試者簽署請願書的機率幾乎多了三倍,即使研究人員從未以顯性的方式問到種族。同一時間,看到監獄的人口結構「比較黑」的受試者則表示,比較擔心終止攔查搜身會使犯罪率增加,儘管他們才剛閱讀過,違憲的種族貌相是如何不公平地形塑了入獄的是誰。

「我認為這項研究進一步凸顯了『身為黑人』所留下種族汙名的程度,即使我們已遠離了公然反黑人的時代。」記者賈梅爾.伯恩(Jamelle Bouie)寫道。舉例來說,普遍來看,會公然說出黑人比白人懶的白人共和黨員大約有五分之二,白人民主黨員大約有五分之一。會說出黑人不如白人聰慧的共和黨員有26%,民主黨員則有18%。研究顯示,當白人誤以為黑人在接受公共援助的占比中不成比例時,也認定領取食物券和享受社會福利的人多半很懶。可是當人們正確地認知領取福利的人大部分都是白人時,十之八九會說接受這種援助的人只是遇到了困境。這些例子顯示,白人認定黑人社群面臨的問題,本來就該歸咎於黑人本身,而非歸咎於社會的結構和偏見。這就是終極歸因謬誤起了作用。

事實上,湯瑪斯.佩迪格魯也指出,由於終極歸因謬誤的關係,當特權內群體的成員做好事時,會被認定是反映出他本來的特質。可是當遭到歧視的外群體做好事時,則會被認定是某種由情境所獨創出的「例外」。就如哲學家大衛.李文斯頓.史密斯(David Livingstone Smith)所說:「本性會引發與種類有關的刻板印象特性。偏離刻板印象,就代表有東西妨礙了本性表現出來,或是扭曲了它的表現。」社會學家過去常稱之為「考斯比效應」(Cosby effect)──因為愛看《天才老爹》(The Cosby Show)的白人並不會把這些正面的印象一概而論地套用到所有黑人身上,而是把電視情境喜劇裡在專業與財務上成功的哈克斯塔博家家庭(Huxtables)當成例外。遺憾的是,現在比爾.考斯比(Bill Cosby)再也不是任何事的正面例子了。

回頭來看@LindaLikesBacon的用戶名稱,我們就會從她對穆斯林的觀感中看到歸因謬誤在作祟。部分是因為媒體和政治論述所圍繞的罪大惡極行徑,其實只出自相對小撮的暴力極端份子,美國有太多人把穆斯林一律抹黑為可疑人物,認定他們對所有的非穆斯林懷抱恨意。由於終極歸因謬誤的關係,世界各地相對少數的極端穆斯林懷恨的暴力行徑,便算到了整個外群體的頭上。這就是為什麼美國及西方普遍都有為數可觀的人跟@LindaLikesBacon一樣相信,由於某些穆斯林想要把美國人的頭給砍下來,就代表穆斯林全都一樣。也許假如她肚量大的話,不會認為全部,但會是大部分。她認定穆斯林本來就是這種人。

附帶一提,現今住在美國的穆斯林據估有三百三十萬人。假如其中甚至只要有5%想要把非穆斯林的頭給砍下來,我們肯定會知道──城市的街道上會有一大票斬首勇士在晃盪。但這並沒有發生,因為大部分的穆斯林都溫和又和平,只想要盡其所能過上最好的日子,就如同美國所有的基督徒、猶太人和無神論者。而且,就如同大部分的基督徒、猶太人和無神論者,絕大多數的穆斯林都反對恐怖主義。

提醒各位,社會上和整個世界固然十之八九會有某些優先或首要的內群體對比外群體,但終極歸因謬誤是雙向道:真正的恐怖份子也不會認為自己懷恨。他們很容易就認為,自己的特定敵人本來就是格外懷恨。舉例來說,以色列人和美國人生性就是蠻橫又暴虐。二○○四年,ISIS在伊拉克的早期翻版把美國公民斬首時,該團體的聲明中就提到:「聖戰士將讓美國一嘗你們帶給伊拉克人民的屈辱滋味。」

伊拉納.達菲(Elana Duffy)曾在阿富汗擔任美國陸軍的恐怖份子偵訊員,我們曾聊到她跟恐怖份子交手時的印象。她告訴我,她發現恐怖份子的動機形形色色。他們的恨有時候是受到意識形態所驅使,但常常是情勢使然──他們很窮,需要領那幾塊錢來幫人挖坑把炸彈扔進去,或者要是不從的話,家人就會受到暴力威脅。

「每個人都認為自身的基本動機良善。」達菲說,「它可能只是:『我家人覺得受到威脅,而我不想要小孩在成長時受到威脅。我要為了子女跟你們對抗。』」事實上,為了誘拐新血,ISIS常用影片來呈現號稱遭到西方炸彈所殺害的兒童。

阿梅特.亞伊拉(Ahmet Yayla)是國際暴力極端主義研究中心(International Center for the Study of Violent Extremism)的副主任,在他所主持的專案中,訪問了ISIS的叛逃者。「當你跟他們一個個談話、溝通或閒聊時,你會認為他們是世界上最好的人。」亞伊拉告訴我,「他們是人父、人夫,談到日常事務時,他們就跟你我沒兩樣。」

所以,甚至就像恐怖份子的極端例子所顯示的,做出真正邪惡之事的人都有驚人的本事來說服自己,他們並非本性邪惡的人;他們相信自己所恨或施以暴力的對象是罪有應得的懷恨者。難怪只有網路酸民會覺得寬恕自己是這麼容易。那種自欺的本事則是我們全都具備。

終極歸因謬誤從另一個根本的仇恨習性,獲得了強而有力的後援:本性論,亦即傾向於對人胡亂一概而論,尤其是我們歸結為外群體的人。本性論相信,群體內的每個人都共有同樣的特徵或特質,而我們尤其容易對外群體一概而論,並認定它是固定不變。「本性被想像成由自然種類的成員所共有。」大衛.李文斯頓.史密斯在他的著作《非人》(Less Than Human)裡寫道。「種類是受到發現,而非發明;是實實在在,而非只是想像,並根源於天性。」但那是個迷思。我們之間的區別多半不是「天生」,而是來自創造。我們會定義和貶低「他人」,有一大部分是因為,社會的偏見全都烙印在對他人負面又硬梆梆的判斷裡,而形塑了我們其餘的觀感。依我所學,這就是成見與歧視的核心。

所以,例如性別歧視,就常靠訴諸本性論來合理化──有的行為和特質是「女性的本性」,對比之下,有的則是「男性的本性」。從生物差異的角度來看,這有些許為真。但我們也用生物學來替一整串類似的「天生」區別找藉口──從女人過於感情用事的觀念,到男生偏好玩卡車並對科學比較擅長的觀念,這些是社會建構出來的常規。種種歸因謬誤和社會偏見層層堆疊,使那些「男性的本性」特質被解讀為「天生」就比較優越,所以應當獲得不成比例的權力和權威。

只不過,本性論不光是在性別歧視、種族主義和民族主義上插一腳,也在政黨歧見上插一腳。舉例來說,自由派就以本性論來論斷保守派。試想在二○○八年的總統競選期間,巴拉克.歐巴馬(Barack Obama)曾譴責「死硬」的共和黨選民「緊抱著槍枝或宗教」。或是在二○一六年的競選期間,希拉蕊.柯林頓指川普的選民為「一簍可悲的人」,而把他們全部歸結為同樣的類別,更不用說把他們非人化了。(我們可不會把人裝在簍子裡!)

在此同時,當保守派、尤其是白人男性保守派,抱怨自己在現今的社會上遭到排擠甚或壓迫時,卻有件極為諷刺的事在上演。對於主張種族主義和性別歧視導致社會上的全體群眾受到差別待遇,有一群人常這麼反駁,把這樣的看法斥為純粹是「身分認同政治」,現在卻宣稱本身的群體受到了獨有的不當待遇,有部分就是因為他們共有的身分認同?

當有色人種指出警方執法的系統性偏見,或是女性批評強暴文化時,很多保守派都指控他們在打種族牌或無病呻吟。可是,後來同一批保守派卻反過來主張,自己因為是白人而遭到了歧視與排擠。不管他們有沒有意會到,他們正遭到身分認同政治和本性論的概念所反噬。在骨子裡,我們的身分認同和在世上的體驗並不相同,但我們或許全都能好好留意,就如作家阿南德.葛德哈拉德斯(Anand Giridharadas)所說:「我們各自迥異的痛有多如出一轍。」

同一時間,酸民會對我惡毒,有一大部分就是因為他們以本性論來論斷我。對於我是誰,他們抱著粗略的簡化看法,因為我所代表的觀念和身分認同有「自由派」、「女同志」、「紐約客」、「偶爾從事資源回收和非碳水化合物飲食」。但在我們腦中線路的某個地方,對於我們歸結為各種外群體的人,我們全都很容易形成概括的結論。心理學家葛登.奧爾波特是仇恨研究的先驅,他把「成見」定義為「對屬於某個群體的人抱著厭惡或敵意的態度,只因為他屬於該群體,並因此推定他帶有被算到群體頭上的可憎特質」。而當我們不與有別於我們的人互動,就以本性來論斷他們,也從來不找機會把眾人當成個人來看時,我們的類別可能就會變得「不尋常地抗拒理性的影響力」,心理學家勞夫.羅斯諾(Ralph Rosnow)警告說。而且心理學家告訴我們,這就是可能會固化為成見與恨意的現象。酸民跟我聊為什麼會有幫助,有部分就在於它使我不僅是類別,更是個人。當然,跟酸民聊則有助於我不只是把他們當成類別型酸民,也當成個人來看。歸因謬誤和本性論有如眼罩,阻擋了我們準確去真正看待他人,並公平地審視自己。

試想「熟人詐欺」的現象──舉例來說,詐騙高手以此來誘騙阿米許(Amish)和摩門教(Mormon)社群的成員時,社群對他們不加審視,卻反倒信任有加,就是因為他們屬於同一個信仰群體。另一個例子是,在社會制約型恐怖份子對新血採用的五個階段中,有一個是「自我去個人化」,去除自身獨特的身分認同。另一個是「他人去個人化」,去除他人的個人身分認同,使他成為可一概而論、歸結到一起的敵人。這也是恐怖份子的招募人員灌輸仇恨的方式。所以本性論不僅對外群體會造成危險,對內群體也會。

歸屬感是好事,可是當我們容許本身的獨特性和他人的獨特性併入強迫的混合體裡時,我們就會失去為自己思考的能力。但如果要對抗恨意,我們就必須清楚而全面地看待自己與他人。話說回來,當我和其中一位酸民@JacksBack100談話時,我有一度簡直想要摀住耳朵,並爬到桌子下躲起來。

我和@JacksBack100的交流開始得有夠純真。二○一六年八月,我登上了CNN的片段後,@JacksBack100便推文談到不曉得「他是同性戀」──這個「他」就是我。

我重貼了他的推文,寫道:「哈哈,我看到你耍了什麼花招,真有兩下子。但假如我是男的,我就會是直男了,不過無所謂啦。」然後我就沒有再去想什麼了。我的動態裡有比這惡劣許多的仇恨推文,更不用說是值得聚焦的非推特內容了。

接下來發生的事,以前從沒在我身上發生過。@Jacks Back100道歉了。即刻且相當有說服力。

@Jacks Back100推文說他很抱歉,那則推文是欠缺敏感度的愚蠢玩笑,他無意冒犯。我則回覆說沒關係。但他為什麼這麼做?令我好奇的是,有人會公開寫出這麼惡毒的話,然後這麼快就把它收回去,使他一開始的酸言顯得這麼隨意,甚至是偶然,有如他剛才不小心踩到我的腳趾。

在電話中,我向@JacksBack100問到這件事。他回答得緩慢、沉重,幾乎是在每個字之前都停頓一下:「好,我可以回答……我可以回答這一點。我……在做這件蠢事前……在這麼做之前,我在CNN上看過你好幾次,而且……我想要慎重說出這句話……我……我非常受到你吸引。」

這是我最沒料到會聽見的話,傻眼的我勉強擠出微弱的「嗯哼」,好讓他說下去。

「我受到你……你的外表所吸引。」@Jacks Back100吞吞吐吐地告訴我,「我受到你的談吐所吸引。我受到你的才智所吸引。我受到你的理性和展現自我的方式所吸引。我就是對你無比敬重,而且此刻依舊如此。直到看了你好多遍,不曉得有多少遍,但算是不少……無數遍,我這才想到,你不是異性戀。」

他傳來了吐氣聲。「這樣的說法還可以嗎?」他問道,聽起來則是鬆了口氣,總算是一吐胸中的塊壘。

另一方面,我可不覺得鬆了口氣。我簡直快瘋掉了。當你訪問的人在網路上待你惡毒,卻突然表白對你傾心,可沒有手冊教要怎麼辦。此外,對於應付男人的傾心,我普遍來說並不是格外擅長。我想不出接下來到底要說什麼才好,而我卻是靠說話來謀生!

我試了我所找過的每位治療師在要我說下去時都會使出的招數,又說了一次「嗯哼」。

@JacksBack100告訴我:「一說出口,我就說:『天哪,對一個我所敬重而且期待在電視上看到的人,我卻惡言相向。』真是的……我好氣自己,我唯一能做的事就是像那樣道歉。」

提醒各位,我才剛對他打了臉,就發生了這件事。假如我有回過神來,我在交談當中就會指出這一點。

接著@JacksBack100繼續跟我說了個故事,是關於他的女同志友人。順帶一提,異性戀要試著向你證明自己不恐同時,大部分都會這麼做。

掛上電話後,我想到了電影《飛進未來》(Big)裡的那幕。湯姆.漢克斯(Tom Hanks)把漫畫書捲起來去打伊莉莎白.柏金斯(Elizabeth Perkins),這是他內心的小朋友唯一知道要怎麼表示傾心的方法。@JacksBack100剛剛是不是用相當於把漫畫書捲起來的推文在打我?

「恨不是愛的相反,也不是愛的匱乏。」羅勃.史坦柏格(Robert Sternberg)在他的著作《仇恨心理學》(The Psychology of Hate)裡這麼寫道。或者如偽裝者合唱團(Pretenders)的克莉希.海德(Chrissie Hynde)所唱:「它是愛恨一線間。」我真的沒想過酸言會是撩撥的形式,但網路和世界可以是非常奇怪的地方。

我在福斯新聞的時候是不同層次的奇怪。我逐漸意會到自己的看法有多高高在上,不只是對於在福斯新聞工作的人,對在家收看的人也是。而且高高在上只是形式高傲的成見;只有對於我們覺得本來就比自己低下的人,我們才會高高在上。我愈跳脫出本身的自由派泡泡,就遇到愈多其他的保守派,他們既不愚蠢,也不懷恨,或者起碼是在不故意懷恨上跟我有得拚。那些經驗大大挑戰了我的偏見與認定。我並不是說西恩.漢尼提是地球上最好的人,他的政治看法與我合理稱之的人好肯定天差地遠。我所說的是,我意會到我以為殘酷到不行、有如諷刺漫畫中可怕右翼禽獸的人,其實有愛心又和善,而且還是好爸爸和講義氣的朋友,包括對我講義氣。這番體會此刻依然對我的整個人生產生漣漪效應。我不禁心想,有沒有哪個酸民對我有過類似的體會。

不管怎樣,去認識和喜歡很多的保守派,在此同時則收到愈來愈多來自保守派的仇恨郵件,這番經驗都給了我選擇。從今爾後,我是要相信大部分保守派都像是我在福斯新聞裡共事的人,還是要認定大部分保守派都像是寄仇恨留言給我的人?哪個是例外,哪個是通則?老實說,不管怎樣,我大概都能提出論證。這個決定考驗了我的核心原則。我可以選擇要恨大部分的保守派還是不要。我在我姑媽露西的身上找到了答案。

在很多方面,露西姑媽都會讓我想到@LindaLikesBacon。我的意思是,我想露西姑媽從沒寄過仇恨郵件,但她深愛朋友和家人,頗具幽默感,笑起來感覺像是在搔癢。順帶一提,露西姑媽不是她的真名。她住在國內的中部,是保守派的共和黨員。她也很愛我、我的伴侶和我們的女兒,而且在我們設法出席的每次家聚場合上,都張開了雙臂歡迎我們。有少數幾次我們小心翼翼地談到政治時,露西姑媽都是好奇而和善。露西姑媽會看福斯新聞,而且最後我才體悟到,福斯大部分的觀眾大概都是像她那樣──謙和、對新聞好奇、有心獲知資訊並用它來做好事。當我要去福斯,後來要去CNN,甚至是要上推特回應眾人時,我就會開始想像露西姑媽的模樣。它使我比較容易從和善而不是懷恨的角度來思考、談話和行動,不要以本性論來論斷那些在螢幕另一頭隱而不顯的人,而是要想像成那是我所關愛和敬重的人,就像我姑媽露西一樣。

對我來說,把保守派當成一群露西姑媽來對待,而不是當成一票酸民或「一簍可悲的人」,這令人鼓舞到無以復加,更不用說是有效了。假如他們認為我相信他們是住在橋下的地精,或是一堆可打發的雜碎,就沒有人會跟我展開建設性的對話了。而且想到我姑媽露西,便有助於降低本性論的危險。

常有人問我,在像感恩節這樣的家族聚會上,要怎樣才能跟保守派的親戚聊天。我其實有滿好用的工具,教會我的是《自己決定你是誰》(Compelling People)的作者麥特.柯哈特(Matt Kohut)和約翰.奈分格(John Neffinger),還有他們的同事賽斯.潘得頓(Seth Pendleton),我曾跟他共事,一起主持媒體訓練和公開演說工作坊。

想像我姑媽露西在話中說到,她是如何無意反移民云云,可是眼前的經濟真的是很糟,對已經住在這裡的人來說,我們的工作就不夠了。此時我的天生本能就會去爭辯:「不,你錯了,我用三個理由來解釋為什麼!」可是我們從神經科學中得知,我們固然全都需要用額葉來從事思辨式的討論,並對說理敞開心胸,但在感知到爭辯浮現時,額葉就會關閉,大腦中非戰即逃的區域則會開啟(我們在下文中會談到,大腦的這區也主掌我們的偏見和刻板印象)。假如想要保有對說理敞開心胸的可能性,我們就必須保持交談。另外,我姑媽露西在陳述自己所了解的事情時,她表達的感受比確鑿事實多。而且,我所找過的每位優秀伴侶諮商師都告訴我,你不能拿感受來爭辯。假如伴侶告訴我,我傷及了她的感受,我不能說:「我才沒有!」那是她的感受,而且它本來就是因為她感受到了才會成立。

所以,此處的祕訣就是不要爭辯,而要用縮寫ABC代表的方法。A是指「確認」(affirm)。首先,找出能真正確認的感受。在這段和我姑媽露西的假設交談中,我或可說:「我也真的很擔心眼前的經濟。」或者:「我完全認同,人人都找得到好工作很重要。」重要的是,我不是在空口說白話。它並不是某種行徑或姿態,我是說真的。對於露西姑媽的話,我確實認同那個部分,所以我就從這裡開始。

接下來是B,意指「搭橋」(bridge)。它不是指「可是」,也不是指「不過」,它等於是哈佛級的「可是」。它是橋梁,是一種說「而且」的方式。你可以真的就說「而且」,或者「那就是為什麼」、「實際上」、「要緊的是」,或者甚至是「好消息是」。就是不要「可是」。不管前面講了什麼,「可是」基本上就是在否定它。就像我會對伴侶說:「抱歉,可是……」同樣地,那些伴侶諮商師表示,這代表我一點都不抱歉。我的伴侶顯然也認為這句話就是這個意思。

然後是C──「說服」(convince)。對於全盤的移民改革實際上會如何提高移民與公民勞工的工資和工作標準,不管我一開始有意大談什麼,或是想要提出什麼論點,我都把它擺在這裡。

依照我的經驗,ABC在當下做起來很難,可是一旦做對,就會有效得不得了。在我所謂的「連結言論」(connection-speech)上,它是強而有力的工具,不只是讓人提出論點,還有助於以聽得見的友善、敬重方式來提出。

不過,除了ABC的工具以外,有人問到要怎麼跟自家的露西姑媽聊政治時,我常會問他們是怎麼跟家人聊政治以外的話題。假如姑媽愛看一些他們認為很蠢的電影,他們會對她大吼大叫嗎?當然不會。也許他們會激動起來,並說出像這樣的話:「真的假的?你不認為《熱舞十七》(Dirty Dancing)是史上最棒的愛情故事?」但彼此交談會保持文明,任何激憤都比不上關愛精神,那大過一切。我並不會因為露西姑媽不喜歡《熱舞十七》就和她斷絕關係。

顯而易見的是,政治議題重要多了。但我還是對露西姑媽愛到無以復加,而多過於我不喜歡唐納.川普。記住這點會有幫助。而且坦白說,我有不少好友跟我都並非百分之百理念一致,但普遍來說會認為是「跟我在同一陣線」。萬一我跟他們有共識的議題只有九成呢?或六成呢?或四成呢?對於接受我們就是「求同存異」,以及把他們界定為死敵之間,我要把界線畫在哪裡?要緊的是,對於「跟我在同一陣線」的「自己人」,我就會多一份體諒。我為什麼不對露西姑媽這麼做?或者是以此來對待酸民?當然,酸民並不是我姑媽露西。但他們也不是唐納.川普。我們常會這麼認定,並表現出來——某一「陣線」的人彷彿自動代表了所屬陣線中最極端例子的惡形惡狀。這樣的超強政黨歧見只是另一種形式的歸因偏見和本性論。

事實上,我從酸民身上學到其中一件最令人吃驚的事,就是其中有許多人甚至不認為自己是酸民。對於自己的酸言,原來他們一點都沒多想,他們只是為了打發時間而胡亂抹黑一通。在這點上,我原以為他們是故意、甚至是策略性地懷恨,結果卻多半只是因為無聊。

「你有想過推文的衝擊嗎?」我問@ArlingtonSteve說。他是維吉尼亞的四十一歲律師,以及另一個名列前茅的酸民。除了其他的事,他有一次還告訴我,當警察遭到殺害時,「你的手上就沾了那些員警的血」,因為我曾批評系統性的警察暴行。而且補充一句,後來他就稱我是賤貨。

「唔,老實說,我有點以為沒人會看或在乎。」@ArlingtonSteve回答說,「我猜我比較傾向只是為了找樂子。」他補充說,「我坦承我會用它來發洩,或者甚至有時候會對人毒舌,我很後悔。對,差不多就是這樣。」後來他有點吹噓地說,有一些名人在追蹤他。而我不禁心想,他有沒有稱其中哪位是賤貨。

「你為什麼會上推特?」我問其中一位酸民@bmenyhert說。他拒絕在電話中跟我聊,但後來是透過推特的私訊跟我訊息往返。

「為了發洩,在上課、臨停、上廁所之間/當中打發時間。」@bmenyhert回信說,「假如推特明天就消失了,也不會留意到。」

我問@bmenyhert另一個問題:「你認為你是在現實生活中,還是在推特上,人比較好?」

「希望每個人都是在現實生活中人比較好。」@bmenyhert回覆說。

我們來回了一陣子。他說在推特上,每個人都惡毒,所以@bmenyhert也是,並解釋說:「入境隨俗,女士。」

於是我問說:「你認為你在網路上的行為有懷恨過嗎?」

「粗俗無禮?思慮欠周?尖酸刻薄?有時候有。」@bmenyhert回信說,「懷恨?沒有。」

你知道,我無聊的時候,就會去看書、散步或吃碳水化合物。我不會開始上網去抹黑別人。但與@bmenyhert來回私訊,又跟@ArlingtonSteve聊過後,我留意到自己的本性論憤慨感上升了,我思量起會幹這種的事都是「哪種人」,或者應該說是「哪幾種人」。然而在我們一起交流時,他們兩人都向我道了歉。每個硬幣都有兩面,原來每個人類也是如此。

我意會到,我把所有酸民一起歸結到了死蠢蛋斯坦呆頭居民的籠統形象上,完全是依照對右翼份子的刻板印象,以本性論來論斷他們,並去除掉他們身為人類的複雜性,換句話說就是把他們非人化。畢竟酸民就是住在橋底的禽獸,根本不是人類。

但我跟酸民聊得愈多,他們複雜又確切的人性就變得愈顯而易見。@LindaLikesBacon有個二十四歲的兒子,在我們通話時正接受安非他命成癮的戒斷治療。「我剛才去探望他。」她告訴我。「他似乎復原得相當好。他才進去了幾個月,可是他下定決心要做個了斷,所以希望這會管用。」

當@LindaLikesBacon說了這件事,我突然替她感到難過了起來,而不是替自己遭酸感到難過。這位女性因為使我受到一點點磨難而惹惱了我,她自己正在遭受的磨難卻遠甚於此。我猜這很諷刺,但多半更是感到可悲。

當我意會到網路上對我這麼惡毒的禽獸其實只是普通人,這深刻到令人訝異。他們會咯咯笑、結巴、說「嗯」,就跟我沒兩樣。他們會在乎名人在追蹤自己,就跟我沒兩樣。他們不認為有任何人會注意到自己,而我也會擔心這點。他們就是不完美、混亂、複雜的人,跟我大同小異。即使我還是恨出巡之夜,但我再也不恨酸民了。可是我學到愈多,倒是開始愈恨推特了。

| FindBook |

有 16 項符合

逆轉恨意:洞察仇恨的源頭,讓善意與惡念開始對話的圖書 |

|

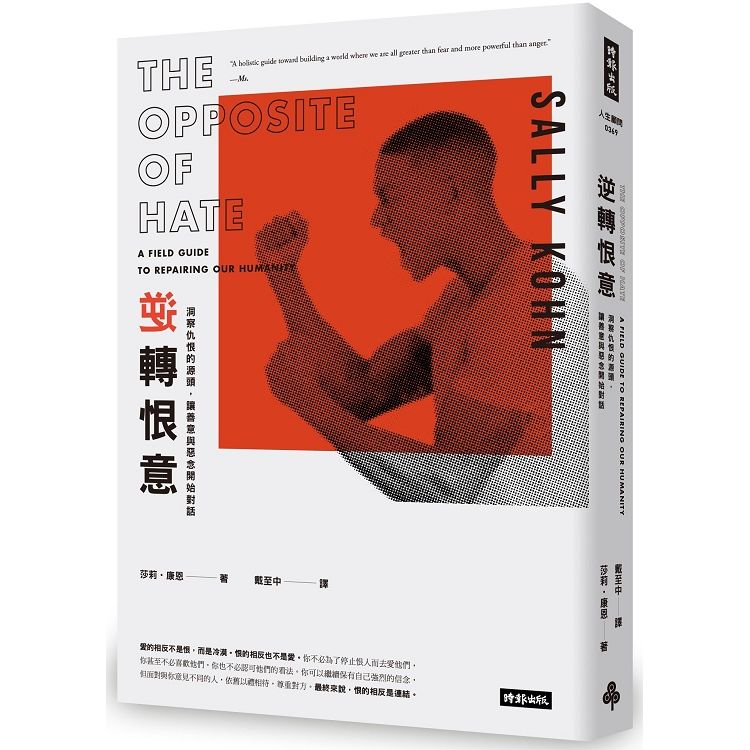

逆轉恨意:洞察仇恨的源頭,讓善意與惡念開始對話 作者:莎莉.康恩 / 譯者:戴至中 出版社:時報文化出版企業股份有限公司 出版日期:2019-07-24 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:逆轉恨意:洞察仇恨的源頭,讓善意與惡念開始對話

而是從仇恨中覺醒

☆

愛的相反不是恨,而是冷漠。

恨的相反也不是愛。

你不必為了停止恨人而去愛他們,你甚至不必喜歡他們。

你也不必認可他們的看法。

你可以繼續保有自己強烈的信念,

但面對與你意見不同的人,依舊以禮相待,尊重對方。

最終來說,恨的相反是連結。

☆

莎莉.康恩是CNN的政治評論員和專欄作家,

在她的日常生活中時常接受惡意的攻擊,

於是,她開始一一採訪那些網路酸民,希望深入探討:

恨是不是人性中無可避免的一環,根源深到沒有人能真的完全免疫?

人怎麼能對完全陌生的人這麼惡毒?

仇恨是如何感染整個社會?而我們又可以如何反擊?

除了網路酸民,她更進一步採訪社會極端份子,

甚至遠赴以色列、巴勒斯坦衝突頻頻的約旦河西岸地區,

貼身採訪過去的恐怖份子、如今的和平運動者。

結果她意外發現,那些所謂「壞人」大多是我們生活中常見的好人。

心懷恨意的人絕大多數都是也會愛、擔心、恐懼和關心的普通人,

連以恨之名施行暴力的極端份子也是。

我們不光是為了恨而恨。

我們會恨是因為覺得遭到了包圍,恨則是我們的回應。

恐怖份子和霸凌者皆然。

她領悟到,當我們為暴力事件感到震驚時,

其實我們早已散布惡意很久了,只是毫無自覺。

然而,即使有充足的理由去恨,也不會使恨變得合理。

如果對自己的起心動念毫無覺知,也不曾深思善惡的分際,

我們與惡之間,零距離。

最後,她引述李歐納.柯恩(Leonard Cohen)的句子:

「萬物都有裂縫,光就是由此透進來。」

仇恨在我們周遭造成大大小小的裂縫,

但假如你去找,就能發現亮光。

接下來,就要選擇由自己來當亮光。

希望我們永遠謹記在心,面對仇恨,我們永遠有選擇。

||||||||||||專文推薦摘錄||||||||||||

到底,人為何而恨?這是種理智的自我保護,還是野性的生存本能?恨的底下到底是什麼?為了回答這個問題,作者做了一件極度勇敢的決定——擁抱恨意,擁抱所恨之人。

若把恨意的眼鏡放在一旁,我會看到什麼?我可以放下預設立場,看見對方真正的樣子嗎?我有勇氣,願意意識到我們彼此沒有不同嗎?本書各種碰撞過程的探究,其實就是在試著回應這些問題。

——臨床心理師、作家蘇益賢∣〈擁抱異己,看見恨意底層的風景〉

理解恨意的誕生和運作,對於在現代好好過活有雙重意義。一方面這讓你理解來自他人的恨意,更知道如何應對、避免和保護自己。一方面這讓你理解自己的恨意,面對自己,並且避免自己因為恨意而被別人操弄。

有句話說「懂得笑,就不會恨了」,《逆轉恨意》的方向更積極:懂得恨,才能處理恨。

——哲學雞蛋糕腦闆朱家安∣〈懂得恨,才能處理恨〉

本書嘗試由「心」為起點,由微觀至巨觀,從作者自身的經驗出發,從作者年幼時對同學的霸凌開始,到自己成為被網路霸凌的對象,更深入地探討恐怖份子、種族歧視、政治意識形態與集體大屠殺等社會與歷史的層面。作者逐步探究剖析,試圖拆解與釐清「惡意」的本質,甚至渴望覓尋其來源為何,而人們又是如何掉進這樣的淵藪之中?

——作家陳曉唯∣〈羔羊的重量〉

作者簡介:

莎莉.康恩(Sally Kohn)是現今美國進步派的其中一股領導之聲。身為CNN的政治評論員和專欄作家,她原本是福斯新聞的撰稿人,在此之前則當過十五年的社區組織人員。康恩的文字曾登上《華盛頓郵報》、《紐約時報》、滾石網站(RollingStone.com)、Elle.com、《今日美國》、《時代》和其他許多媒體通路。她也是當紅的主講人,常為草根行動人士與企業領導人主持媒體和演說技巧工作坊。康恩與伴侶莎拉.韓森及女兒薇拉住在布魯克林。

作者莎莉.康恩精采的TED演講,每一場的觀賞人次都超過百萬

◆ 嘗試看看情緒正確(Let’s try emotional correctness, 2013/12)

◆ 厭倦釣魚式標題嗎?那就別點進去(Don't like clickbait? Don't click, 2014/8)

◆ 面對仇恨文化,我們怎麼做(What we can do about the culture of hate, 2018/3

章節試閱

第1章∣我們為何而恨:酸民

我不會允許別人……以讓我恨他來窄化和貶低我的靈魂。

──布克.華盛頓(Booker T. Washington)∣十九世紀末美國非裔教育家

我最常天天親身遇到的恨是來自網路上的惡毒民眾,俗稱為「酸民」。所以當我決定探討助長恨的條件和扭曲時,酸民自然就是我的第一個起點。我總是不禁心想,完全陌生的人到底是怎樣才能天天對我又罵又損,而且老實說,這些人到底是有什麼毛病。另外,我收到的仇恨郵件和仇恨推文愈多,就愈開始擔心它才算正常──惡毒、甚至以此為樂才是人性,尤其要是能躲在匿名的網路分身背後來做的...

我不會允許別人……以讓我恨他來窄化和貶低我的靈魂。

──布克.華盛頓(Booker T. Washington)∣十九世紀末美國非裔教育家

我最常天天親身遇到的恨是來自網路上的惡毒民眾,俗稱為「酸民」。所以當我決定探討助長恨的條件和扭曲時,酸民自然就是我的第一個起點。我總是不禁心想,完全陌生的人到底是怎樣才能天天對我又罵又損,而且老實說,這些人到底是有什麼毛病。另外,我收到的仇恨郵件和仇恨推文愈多,就愈開始擔心它才算正常──惡毒、甚至以此為樂才是人性,尤其要是能躲在匿名的網路分身背後來做的...

顯示全部內容

目錄

推薦序∣懂得恨,才能處理恨 朱家安

推薦序∣擁抱異己,看見恨意底層的風景 蘇益賢

推薦序∣羔羊的重量 陳曉唯

推薦序∣改變要靠我們所有的人 桑妮.侯斯汀(Sunny Hostin)

推薦語∣來自左派、右派及中間派對《逆轉恨意》的讚譽

前言∣恨是什麼:霸凌者

沒有人生來就會因為膚色、背景或宗教而恨別人。人的恨必然是學習而來。

──尼爾森.曼德拉(Nelson Mandela)∣南非前總統、人權鬥士

第1章∣我們為何而恨:酸民

我不會允許別人……以讓我恨他來窄化和貶低我的靈魂。

──布克.華盛頓(Boo...

推薦序∣擁抱異己,看見恨意底層的風景 蘇益賢

推薦序∣羔羊的重量 陳曉唯

推薦序∣改變要靠我們所有的人 桑妮.侯斯汀(Sunny Hostin)

推薦語∣來自左派、右派及中間派對《逆轉恨意》的讚譽

前言∣恨是什麼:霸凌者

沒有人生來就會因為膚色、背景或宗教而恨別人。人的恨必然是學習而來。

──尼爾森.曼德拉(Nelson Mandela)∣南非前總統、人權鬥士

第1章∣我們為何而恨:酸民

我不會允許別人……以讓我恨他來窄化和貶低我的靈魂。

──布克.華盛頓(Boo...

顯示全部內容

|